- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 働いて納税していても選挙権のない人々―若年層への選挙権拡大に国民的議論を!―

コラム

2014年11月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

衆議院は11月21日の本会議で解散され、12月14日の投開票に向けて、日本列島は選挙ムード一色です。しかしながら、日本国民であり、しっかり働いていて納税までしているのに、選挙権を与えられていない人々の存在にお気づきでしょうか。その人々は、満20歳未満の日本国民です。

日本の選挙権は、ご承知のとおり明治以降の長い歴史の中で、先人たちの多大な努力を通じて、徐々に拡大されてきました。いわば選挙権の獲得が、国民の政治に関する最大の関心事であったわけです。そして、1945年に、初めて女性にも選挙権が認められ、なおかつ男性もそれまでの25歳以上の年齢制限が20歳以上に引き下げられるという、大変革が実施されました。すなわち、『日本国民であり満20歳以上であること』という選挙権条件が、全国民の熱狂的な歓迎の中で定められたのです。それ以降、この条件が、今日まで70年間不変のままに続いてきました。

さて、1945年の選挙権拡大が広く普遍的に実施されましたので、我々は「もう、選挙権拡大の問題は解決した」と、思考停止の状態に陥ってしまったのかも知れません。そのためか、満20歳未満の人々に対する選挙権未付与の問題については、長く議論にのぼることがありませんでした。しかしながら、この選挙権未付与の現状は、実は、以下のような問題点を抱えています。

(1)義務教育終了後成人まで(16歳~19歳)の人々について

この人々は、義務教育が終了しているので、既に社会に出て働いて納税している人も多数存在します。「この人々は、就労や納税の義務を果たしているのに、なぜ選挙の権利が与えられないのか?」という問いかけに、明解な回答を示すことは困難であると思います。未成年の飲酒や喫煙は、成長期の身体への悪影響の回避のために認めないという論理は合理性があります。しかし、未成年だから選挙権を認めないという論理は、義務だけ課して権利を付与しないわけであり、暴論と言いうるでしょう。

今国会において、11月19日に与野党7党より、選挙権年齢を『18歳以上』に引き下げる公職選挙法改正案が衆議院に提出されました。残念ながら先の衆議院解散により、同法案は廃案・再提出となりましたが、提出実績が示されたことにより、次期国会での法案成立に向けて大きく前進しました。世界の国々では、『選挙権は18歳以上』が主流派であり、やっと日本も追いつくわけであり、大変に喜ばしいことです。ただ、前述の権利と義務の問題を考える時、なぜ16歳以上ではなく、18歳以上なのかについて、しっかりと再検討すべきではないでしょうか。実際に選挙権を16歳以上に付与している国々があることも考える時、18歳以上という条件は、合理性に乏しいと考えます。

(2)義務教育終了前(0歳~15歳)の人々について

「この人々は、未熟だから選挙権を与えない」ということは理解できます。実際、この人々が単独で投票行動を行うことは不可能でしょう。

ただ、1945年に選挙権条件が定められた時点では、現下の大問題である少子高齢化の状況については、恐らく予見されていなかったであろうと思います。少子高齢化の進捗に伴い、民主主義国家においては、シルバー民主主義1という新たな問題が生じてきました。そして、高齢化のトップランナーである日本においては、シルバー民主主義の影響は最も過酷です。

この問題を解消するには、高齢者の選挙権パワーを減じて、老・中・若のバランスを均衡させる以外に道はありません。その解消策の一つのプランとして、中若年層の選挙権パワーウエイトの引き上げを図るべく、この義務教育終了前の人々にも選挙権を付与し、その選挙権を親権者が代理執行するという方策2も考えられます。

ただ、若年層への選挙権拡大について論じるとき、「若者は投票に行かず、選挙権を自ら無駄にしているのだから、そんな人々の選挙権について考える必要はない」という厳しい指摘があがります。正にそのとおりで、前回2012年衆議院選挙では、60歳代の投票率74.93%に対して、20歳代の投票率は37.89%と約半分の水準しかありませんでした。

しかし、若者の無節操を指摘するのは簡単ですが、この著しい低投票率の背景には、若者の現行選挙制度に対する敗北感や不信感があると考えます。若者は、日々『少子高齢化』『社会保障負担の増大』『年金負担の世代間不公平』といったキーワードに接しています。それで、具体的な統計数値は把握していなくても、シルバー民主主義の問題を直感的に理解しているのではないでしょうか。そして、その直感により、「どうせ投票しても、我々の声は届かない」という、不戦敗の道に逃げ込んでいるのではないかと推察します。

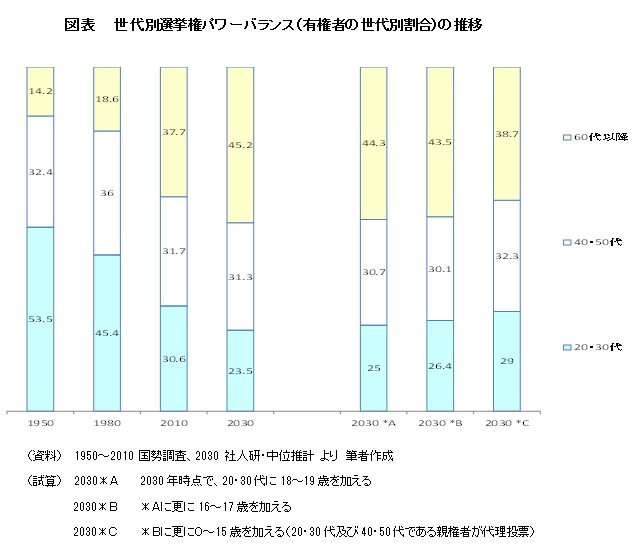

残念ながら、若者の直感は正しく、シルバー民主主義の問題は大きく存在しており、今後も益々肥大化していきます。現行選挙制度発足当初の1950年には、有権者に占める60歳以上の人々の割合は14.2%に過ぎませんでした。しかしながら、2010年には37.7%の割合を占める最大影響力集団になりました。そして、2030年には45.2%という、ほぼ半数に近い水準まで増大します。相対的に、若者の影響力は減少の一途をたどる事となります。

シルバー民主主義の問題は、前述のとおり、老・中・若の選挙権パワーをリバランスさせる以外に解消策はありません。そのためには、現行選挙制度に何らかの改正を加えて変化を生じさせなければなりません。以下の図表は、前述の若年層への選挙権拡大策の導入が、選挙権パワーのリバランスに及ぼす影響について試算したものです。最も大胆な策を導入しない限り、シルバー民主主義の問題は大きく解消されないことが示される結果となりました。

日本は高齢化問題のトップランナーであるだけに、シルバー民主主義問題の解決についても、最も早い対応を迫られています。一日も早く、『超高齢社会における選挙制度のあり方』について、国民的議論がスタートすることを望みます。

1 少子高齢化の進行で有権者に占める高齢者(シルバー)の割合が増し、高齢者層の政治への影響力が増大する現象。

2 子供にも選挙権を付与し、親がその選挙権を子供に代わって行使して投票する。例えば、親2人子1人なら、その世帯は、3人分の投票ができる。子供の選挙権を、両親のどちらが行使するのかといった問題については、一人あたり2口の投票用紙を配布するといった、技術的な工夫で対応可能であろう。この場合、親2人子1人なら、その世帯の投票用紙は6枚であり、各親が3枚ずつ行使する。

日本の選挙権は、ご承知のとおり明治以降の長い歴史の中で、先人たちの多大な努力を通じて、徐々に拡大されてきました。いわば選挙権の獲得が、国民の政治に関する最大の関心事であったわけです。そして、1945年に、初めて女性にも選挙権が認められ、なおかつ男性もそれまでの25歳以上の年齢制限が20歳以上に引き下げられるという、大変革が実施されました。すなわち、『日本国民であり満20歳以上であること』という選挙権条件が、全国民の熱狂的な歓迎の中で定められたのです。それ以降、この条件が、今日まで70年間不変のままに続いてきました。

さて、1945年の選挙権拡大が広く普遍的に実施されましたので、我々は「もう、選挙権拡大の問題は解決した」と、思考停止の状態に陥ってしまったのかも知れません。そのためか、満20歳未満の人々に対する選挙権未付与の問題については、長く議論にのぼることがありませんでした。しかしながら、この選挙権未付与の現状は、実は、以下のような問題点を抱えています。

(1)義務教育終了後成人まで(16歳~19歳)の人々について

この人々は、義務教育が終了しているので、既に社会に出て働いて納税している人も多数存在します。「この人々は、就労や納税の義務を果たしているのに、なぜ選挙の権利が与えられないのか?」という問いかけに、明解な回答を示すことは困難であると思います。未成年の飲酒や喫煙は、成長期の身体への悪影響の回避のために認めないという論理は合理性があります。しかし、未成年だから選挙権を認めないという論理は、義務だけ課して権利を付与しないわけであり、暴論と言いうるでしょう。

今国会において、11月19日に与野党7党より、選挙権年齢を『18歳以上』に引き下げる公職選挙法改正案が衆議院に提出されました。残念ながら先の衆議院解散により、同法案は廃案・再提出となりましたが、提出実績が示されたことにより、次期国会での法案成立に向けて大きく前進しました。世界の国々では、『選挙権は18歳以上』が主流派であり、やっと日本も追いつくわけであり、大変に喜ばしいことです。ただ、前述の権利と義務の問題を考える時、なぜ16歳以上ではなく、18歳以上なのかについて、しっかりと再検討すべきではないでしょうか。実際に選挙権を16歳以上に付与している国々があることも考える時、18歳以上という条件は、合理性に乏しいと考えます。

(2)義務教育終了前(0歳~15歳)の人々について

「この人々は、未熟だから選挙権を与えない」ということは理解できます。実際、この人々が単独で投票行動を行うことは不可能でしょう。

ただ、1945年に選挙権条件が定められた時点では、現下の大問題である少子高齢化の状況については、恐らく予見されていなかったであろうと思います。少子高齢化の進捗に伴い、民主主義国家においては、シルバー民主主義1という新たな問題が生じてきました。そして、高齢化のトップランナーである日本においては、シルバー民主主義の影響は最も過酷です。

この問題を解消するには、高齢者の選挙権パワーを減じて、老・中・若のバランスを均衡させる以外に道はありません。その解消策の一つのプランとして、中若年層の選挙権パワーウエイトの引き上げを図るべく、この義務教育終了前の人々にも選挙権を付与し、その選挙権を親権者が代理執行するという方策2も考えられます。

ただ、若年層への選挙権拡大について論じるとき、「若者は投票に行かず、選挙権を自ら無駄にしているのだから、そんな人々の選挙権について考える必要はない」という厳しい指摘があがります。正にそのとおりで、前回2012年衆議院選挙では、60歳代の投票率74.93%に対して、20歳代の投票率は37.89%と約半分の水準しかありませんでした。

しかし、若者の無節操を指摘するのは簡単ですが、この著しい低投票率の背景には、若者の現行選挙制度に対する敗北感や不信感があると考えます。若者は、日々『少子高齢化』『社会保障負担の増大』『年金負担の世代間不公平』といったキーワードに接しています。それで、具体的な統計数値は把握していなくても、シルバー民主主義の問題を直感的に理解しているのではないでしょうか。そして、その直感により、「どうせ投票しても、我々の声は届かない」という、不戦敗の道に逃げ込んでいるのではないかと推察します。

残念ながら、若者の直感は正しく、シルバー民主主義の問題は大きく存在しており、今後も益々肥大化していきます。現行選挙制度発足当初の1950年には、有権者に占める60歳以上の人々の割合は14.2%に過ぎませんでした。しかしながら、2010年には37.7%の割合を占める最大影響力集団になりました。そして、2030年には45.2%という、ほぼ半数に近い水準まで増大します。相対的に、若者の影響力は減少の一途をたどる事となります。

シルバー民主主義の問題は、前述のとおり、老・中・若の選挙権パワーをリバランスさせる以外に解消策はありません。そのためには、現行選挙制度に何らかの改正を加えて変化を生じさせなければなりません。以下の図表は、前述の若年層への選挙権拡大策の導入が、選挙権パワーのリバランスに及ぼす影響について試算したものです。最も大胆な策を導入しない限り、シルバー民主主義の問題は大きく解消されないことが示される結果となりました。

日本は高齢化問題のトップランナーであるだけに、シルバー民主主義問題の解決についても、最も早い対応を迫られています。一日も早く、『超高齢社会における選挙制度のあり方』について、国民的議論がスタートすることを望みます。

1 少子高齢化の進行で有権者に占める高齢者(シルバー)の割合が増し、高齢者層の政治への影響力が増大する現象。

2 子供にも選挙権を付与し、親がその選挙権を子供に代わって行使して投票する。例えば、親2人子1人なら、その世帯は、3人分の投票ができる。子供の選挙権を、両親のどちらが行使するのかといった問題については、一人あたり2口の投票用紙を配布するといった、技術的な工夫で対応可能であろう。この場合、親2人子1人なら、その世帯の投票用紙は6枚であり、各親が3枚ずつ行使する。

(2014年11月25日「研究員の眼」)

中村 昭

中村 昭のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/11/14 | 健康診断と体力測定―ご自分の体力を知っていますか― | 中村 昭 | 研究員の眼 |

| 2016/04/11 | 百寿の祝と「なんだかな~」-『自世代の幸せ』と『次世代の幸せ』- | 中村 昭 | 研究員の眼 |

| 2015/08/26 | 長寿国日本は、天寿をまっとうしやすいのか―他殺と自殺の状況から― | 中村 昭 | 研究員の眼 |

| 2015/05/11 | ちっとも失われていなかったこの20年―国富の推移は、どうなってきたのか― | 中村 昭 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働いて納税していても選挙権のない人々―若年層への選挙権拡大に国民的議論を!―】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働いて納税していても選挙権のない人々―若年層への選挙権拡大に国民的議論を!―のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!