- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 利回り低下が継続するヘッジ付き米国債

2018年03月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

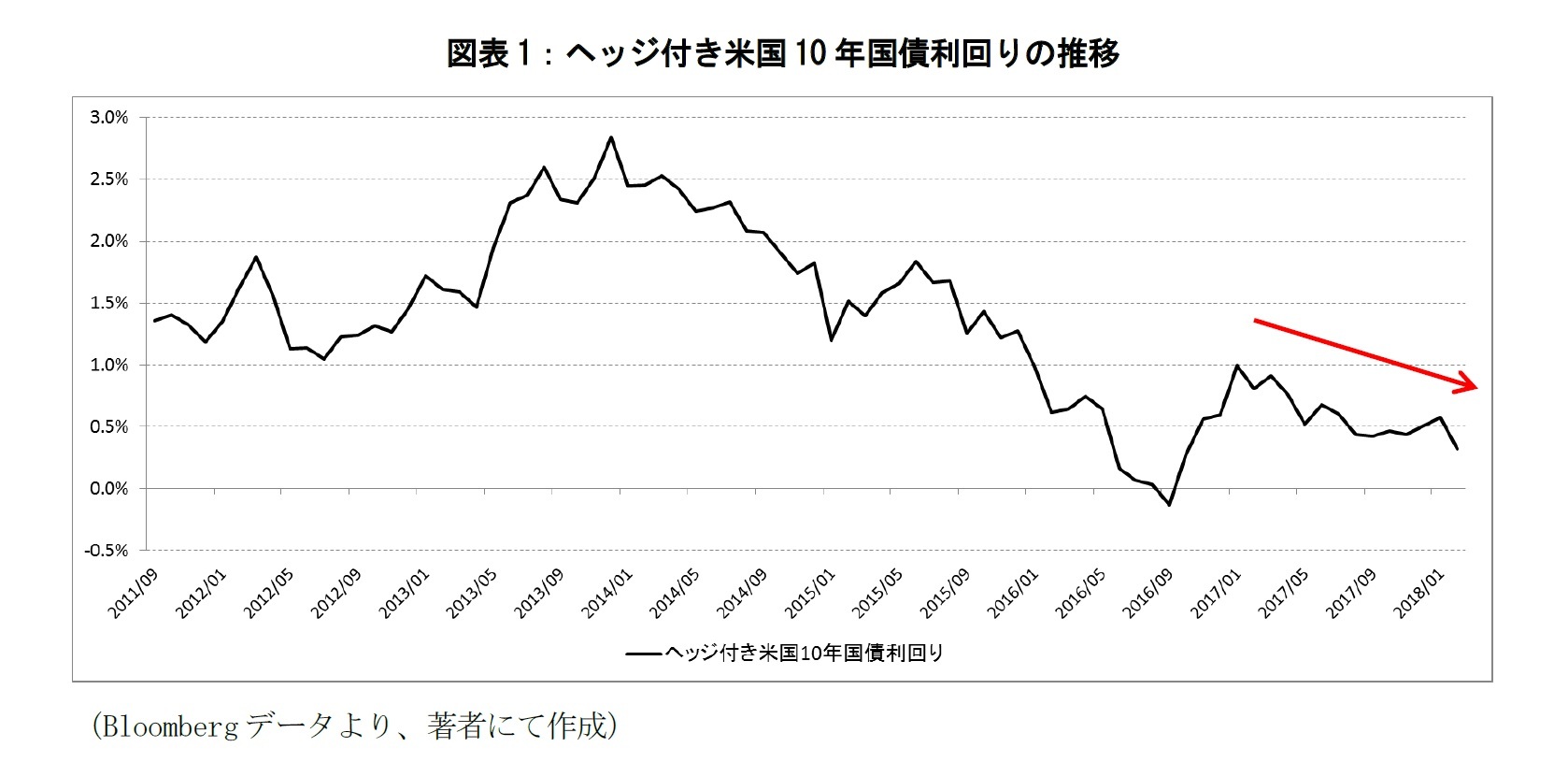

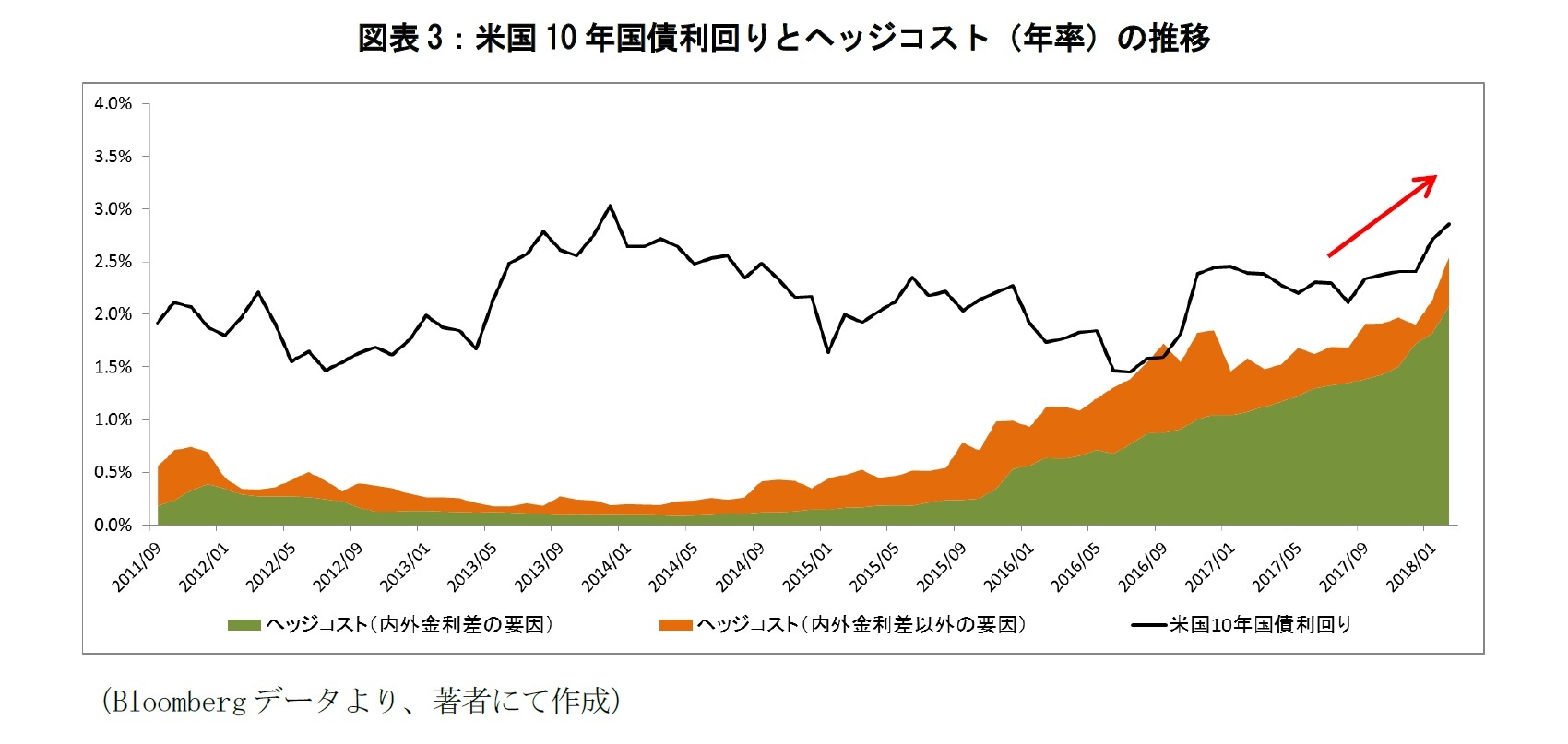

米国10年国債利回りを見ると、2018年に入ってから上昇傾向にある。2017年1月末時点(2.45%)との比較でも、2018年2月末時点では2.86%で、米国債利回りの水準そのものは高くなっている。よって、ヘッジ付き米国債の利回りが低下している原因はヘッジコストにある。ヘッジコストを計算すると、2017年1月末時点は1.46%、2018年2月末は2.54%であった。つまり、この期間において米国10年国債利回りは0.41%上昇している一方で、ヘッジコストは1.08%上昇している。

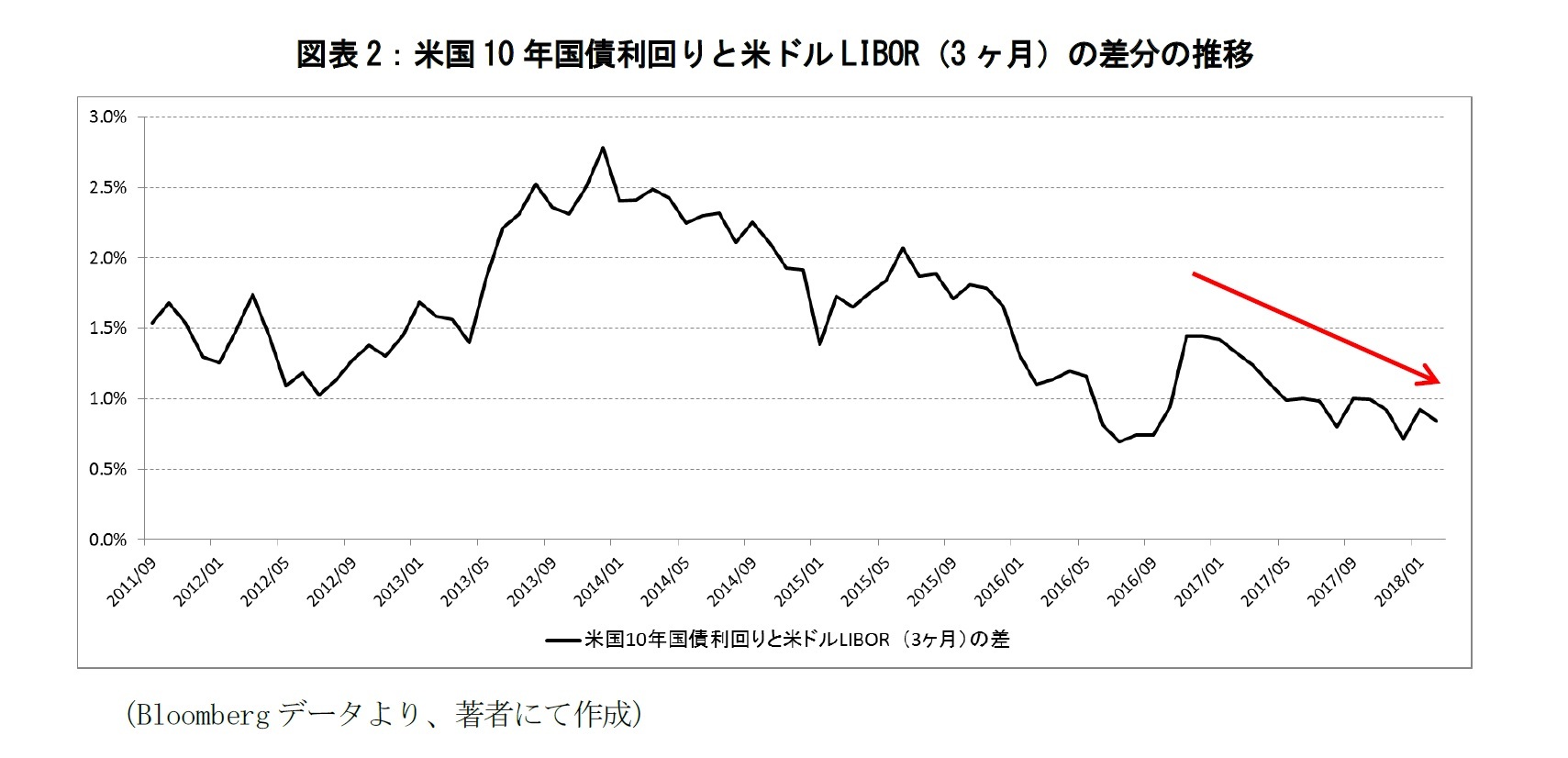

米国債利回りよりもヘッジコストの上昇幅が大きいという状態は、円金利がそれほど変動していないことを考慮すると、米国において長期金利よりも短期金利の方が上昇した(イールドカーブがフラットニングした)ことで、ヘッジ付き米国債利回りが低下しているとも解釈できる(図表2)。

米国債利回りよりもヘッジコストの上昇幅が大きいという状態は、円金利がそれほど変動していないことを考慮すると、米国において長期金利よりも短期金利の方が上昇した(イールドカーブがフラットニングした)ことで、ヘッジ付き米国債利回りが低下しているとも解釈できる(図表2)。

ヘッジコストの変動を内外金利差1の要因と内外金利差以外の要因に分けて分析すると、2017年1月末と2018年2月末の比較で、内外金利差の要因は+1.03%の寄与、内外金利差以外の要因は+0.05%の寄与であった(図表3)。よって、ヘッジコストの上昇を主に牽引しているのは、FRBの利上げに伴う米ドル金利と円金利の内外金利差の拡大である。2018年もFRBによる数回の利上げが予想されており、日本の金融緩和政策の継続も予想される中で、今後も内外金利差が拡大することによって、ヘッジコストも上昇していくものと考えられる。

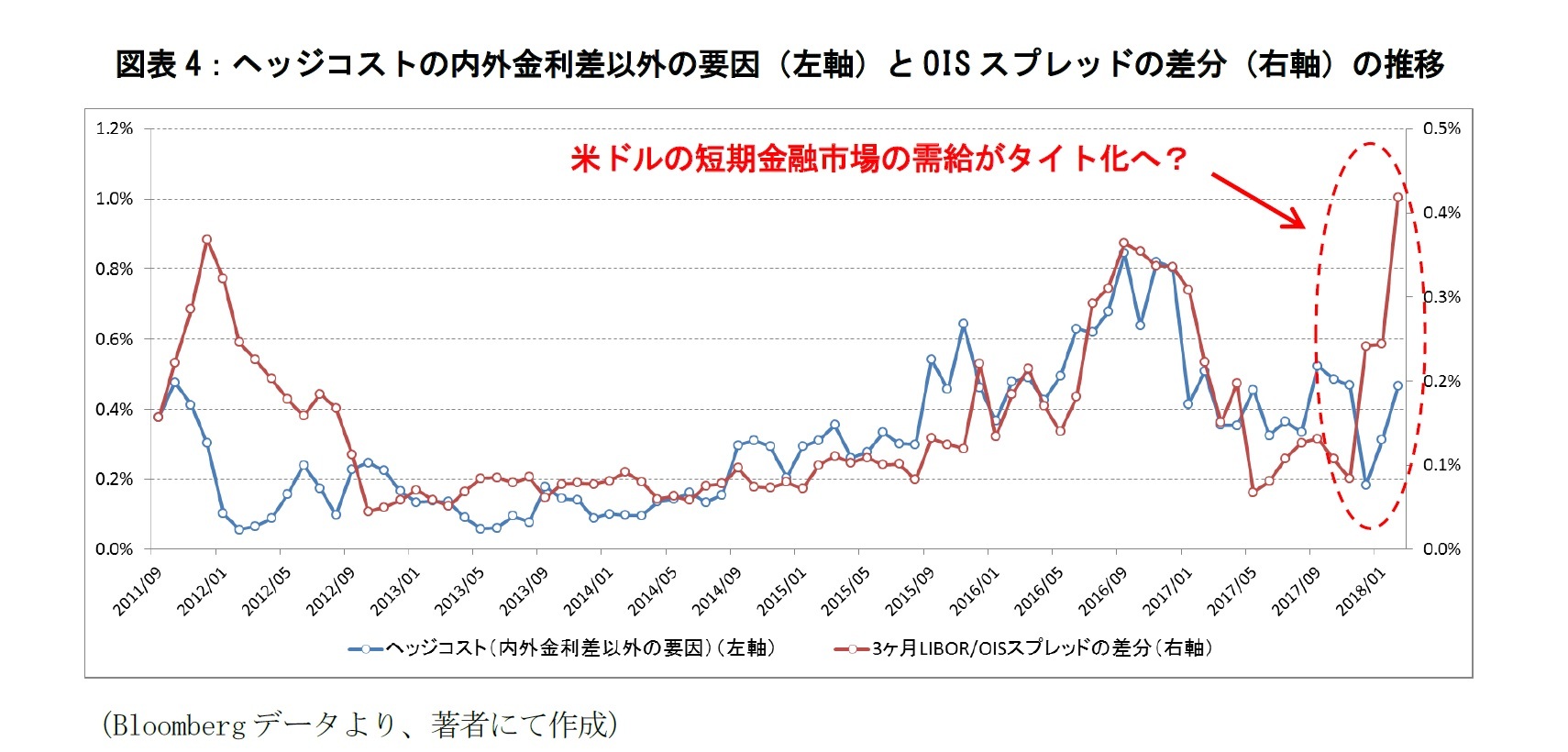

一方で、内外金利差以外の要因については、現在のところ内外金利差の要因と比べて、ヘッジコストの上昇にそれほど寄与していないが、今後は無視できない程度で影響を与える怖れがある。ヘッジコストの内外金利差以外の要因は、米ドルの短期金融市場における需給の環境と連動しているものと考えられる2。図表4は、米ドルの短期金融市場におけるOISスプレッド(3ヶ月LIBORと3ヶ月OISの差分)から円の短期金融市場におけるOISスプレッド(3ヶ月LIBORと3ヶ月OISの差分)を差し引いたものである。この数値が大きくなると、米ドルの短期金融市場が円の短期金融市場と比較して需給がタイトになっていることを示している。

FRBは2017年10月よりバランスシートの縮小に着手している。バランスシートの縮小は金融引き締めの効果があり、米ドルの短期金融市場における需給の環境をタイト化させると考えられるが、図表4を見ると、徐々にそのタイト化の兆候が現れつつあるようである。米ドルの短期金融市場のタイト化が本格化してくると、内外金利差以外の要因もヘッジコストを上昇させるものと予想される。

一方で、内外金利差以外の要因については、現在のところ内外金利差の要因と比べて、ヘッジコストの上昇にそれほど寄与していないが、今後は無視できない程度で影響を与える怖れがある。ヘッジコストの内外金利差以外の要因は、米ドルの短期金融市場における需給の環境と連動しているものと考えられる2。図表4は、米ドルの短期金融市場におけるOISスプレッド(3ヶ月LIBORと3ヶ月OISの差分)から円の短期金融市場におけるOISスプレッド(3ヶ月LIBORと3ヶ月OISの差分)を差し引いたものである。この数値が大きくなると、米ドルの短期金融市場が円の短期金融市場と比較して需給がタイトになっていることを示している。

FRBは2017年10月よりバランスシートの縮小に着手している。バランスシートの縮小は金融引き締めの効果があり、米ドルの短期金融市場における需給の環境をタイト化させると考えられるが、図表4を見ると、徐々にそのタイト化の兆候が現れつつあるようである。米ドルの短期金融市場のタイト化が本格化してくると、内外金利差以外の要因もヘッジコストを上昇させるものと予想される。

以上より、ヘッジ付き米国債投資にとって、厳しい状況がしばらく継続するものと予想される。ヘッジ付き米国債の利回りが回復するには、少なくとも「米国債イールドカーブのスティープニング」「内外金利差が縮小することによるヘッジコストの低下」「内外金利差以外の要因が縮小することによるヘッジコストの低下」のどれかが生じることが必要となる。日米の金融政策の方向性が異なる環境下にあることから、最近の米国債利回りの上昇トレンドに一定の目処がついた際に、イールドカーブがスティープニングしたのかどうかが、ポイントになってくるものと思われる。

1 本稿では、米ドルLIBOR(3ヶ月)と円LIBOR(3ヶ月)の差を内外金利差としている。

2 詳しくは、「通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響」(ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート、2016年10月19日)等を参照されたい。

1 本稿では、米ドルLIBOR(3ヶ月)と円LIBOR(3ヶ月)の差を内外金利差としている。

2 詳しくは、「通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響」(ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート、2016年10月19日)等を参照されたい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年03月12日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【利回り低下が継続するヘッジ付き米国債】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

利回り低下が継続するヘッジ付き米国債のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!