- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- イタリアの選挙戦が映すもの-失業と格差に追い打ちをかける難民と財政の制約

2018年02月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

新制度で実施される総選挙。明確な勝者はない見通し

3月4日、イタリアで総選挙が実施される。上院(終身議員を除く315議席)、下院(全630議席)が同時に改選され、小選挙区制で3分の1、比例代表制で3分の2の議席を決める新しい選挙制度で行われる。

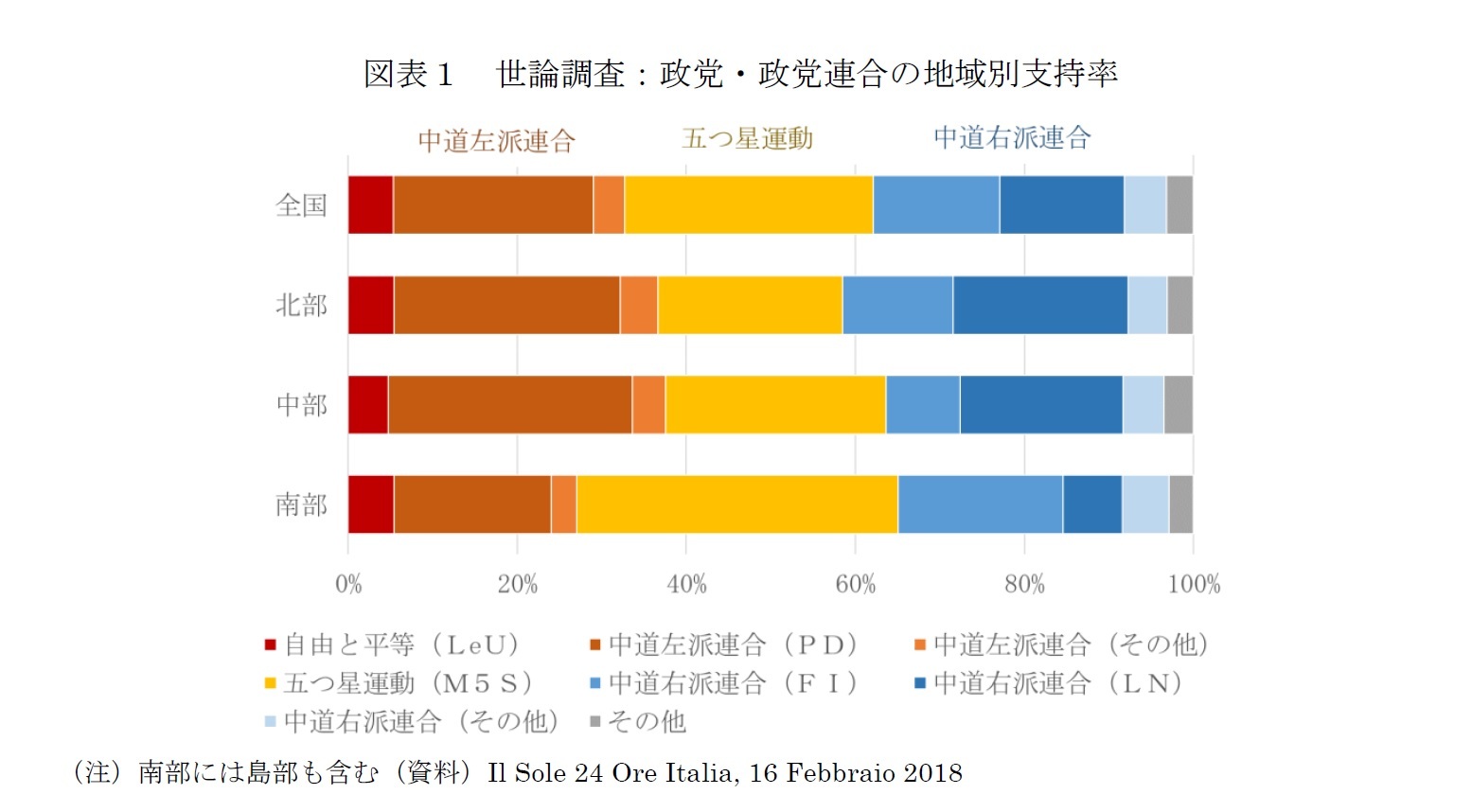

総選挙は明確な勝者はない結果となる見通しだ。新しい選挙制度では、下院で最も多く得票した政党が政権を樹立しやすくするプレミアム議席制度が廃止され、過半数の確保が難しくなった。まだ、態度を決めていない有権者も4割を占めるとされるが、世論調査では中道右派の元首相のベルルスコーニ党首率いる「フォルツァ・イタリア(FI)」、サルビー二書記長が率いる反移民の「同盟(LN)」、極右の「イタリアの同胞(FdL)」、中道の小政党「イタリアとともに(NcL)」からなる「中道右派連合」がリードする(図表1)。しかし、過半数の議席獲得は困難な見通しだ。

総選挙は明確な勝者はない結果となる見通しだ。新しい選挙制度では、下院で最も多く得票した政党が政権を樹立しやすくするプレミアム議席制度が廃止され、過半数の確保が難しくなった。まだ、態度を決めていない有権者も4割を占めるとされるが、世論調査では中道右派の元首相のベルルスコーニ党首率いる「フォルツァ・イタリア(FI)」、サルビー二書記長が率いる反移民の「同盟(LN)」、極右の「イタリアの同胞(FdL)」、中道の小政党「イタリアとともに(NcL)」からなる「中道右派連合」がリードする(図表1)。しかし、過半数の議席獲得は困難な見通しだ。

中道左派の大敗はイタリアでも

最近の欧州諸国の選挙の顕著な傾向は中道左派の大敗だが、イタリアもそれに続くことになりそうだ。昨年のオランダの総選挙、フランスの大統領選挙と議会選挙、ドイツの連邦議会選挙、オーストリアの議会選挙改革の推進や、大連立政権への参加で、存在感が希薄化した中道左派政党が大きく議席を減らした。

イタリアでは、元首相のレンツィ党首率いる与党の中道左派「民主党(PD)」は、14年の欧州議会選挙では、4割の票を獲得、改革推進の信認を得たが、今回は、「自由と平等(LeU)」への分裂も響き、支持率で反エスタブリッシュメントのポピュリスト政党「五つ星運動(M5S)」の後塵を拝する。中道左派連合の議席数が五つ星運動を下回るとの予測もある。

民主党は伝統的に左派が強い中部のほか、人口の45%を占める北部でも第1党の座を守っているが、同35%の南部での劣勢が響きそうだ。南部では五つ星運動の支持が4割に迫る。フォルツァ・イタリアもおよそ2割の支持を得て続く。

イタリアでは、元首相のレンツィ党首率いる与党の中道左派「民主党(PD)」は、14年の欧州議会選挙では、4割の票を獲得、改革推進の信認を得たが、今回は、「自由と平等(LeU)」への分裂も響き、支持率で反エスタブリッシュメントのポピュリスト政党「五つ星運動(M5S)」の後塵を拝する。中道左派連合の議席数が五つ星運動を下回るとの予測もある。

民主党は伝統的に左派が強い中部のほか、人口の45%を占める北部でも第1党の座を守っているが、同35%の南部での劣勢が響きそうだ。南部では五つ星運動の支持が4割に迫る。フォルツァ・イタリアもおよそ2割の支持を得て続く。

考えられる連立の組み合わせは様々。政権樹立は難航し、再選挙の可能性も

政権樹立は難航しそうだ。首相の任命は大統領が行うが、第1党の党首とするなどの制約はない。選挙前の連合の組み合わせを必ずしも維持する必要がない。政権の発足に必要な上下両院の信認が得られるかがポイントとなる。

考えられる連立の組み合わせは極めて多様で、誰が首相になるかも含めて予測は困難だ。中道右派連合のフォルツァ・イタリアと同盟は一枚岩ではない。支持率は、北部と中部では同盟がリード、南部ではフォルッツァ・イタリアはがリードしているが、全国レベルではほぼ拮抗している。得票率次第で主導権争いが生じそうだ。中道右派の連立だけでなく、民主党とフォルツァ・イタリアを主軸とする大連立政権の予想も根強い。五つ星運動が政権入りする可能性も排除出来ない。五つ星運動は、従来の既存政党と連立を組まない方針を撤回している。北部同盟、イタリアの同胞などとの非主流派政権が誕生の可能性も排除できない。

連立協議がまとまらず、債務危機の最中に誕生したモンティ政権(2011年11月から13年4月)のように、政権に政治家が入らないテクノクラート政権の樹立に至るかもしれない。

総選挙前から、共和制に移行してから前例のない再選挙が行われると予測する向きもある。

考えられる連立の組み合わせは極めて多様で、誰が首相になるかも含めて予測は困難だ。中道右派連合のフォルツァ・イタリアと同盟は一枚岩ではない。支持率は、北部と中部では同盟がリード、南部ではフォルッツァ・イタリアはがリードしているが、全国レベルではほぼ拮抗している。得票率次第で主導権争いが生じそうだ。中道右派の連立だけでなく、民主党とフォルツァ・イタリアを主軸とする大連立政権の予想も根強い。五つ星運動が政権入りする可能性も排除出来ない。五つ星運動は、従来の既存政党と連立を組まない方針を撤回している。北部同盟、イタリアの同胞などとの非主流派政権が誕生の可能性も排除できない。

連立協議がまとまらず、債務危機の最中に誕生したモンティ政権(2011年11月から13年4月)のように、政権に政治家が入らないテクノクラート政権の樹立に至るかもしれない。

総選挙前から、共和制に移行してから前例のない再選挙が行われると予測する向きもある。

イタリアの政治の混迷は深いが、市場の警戒感は後退

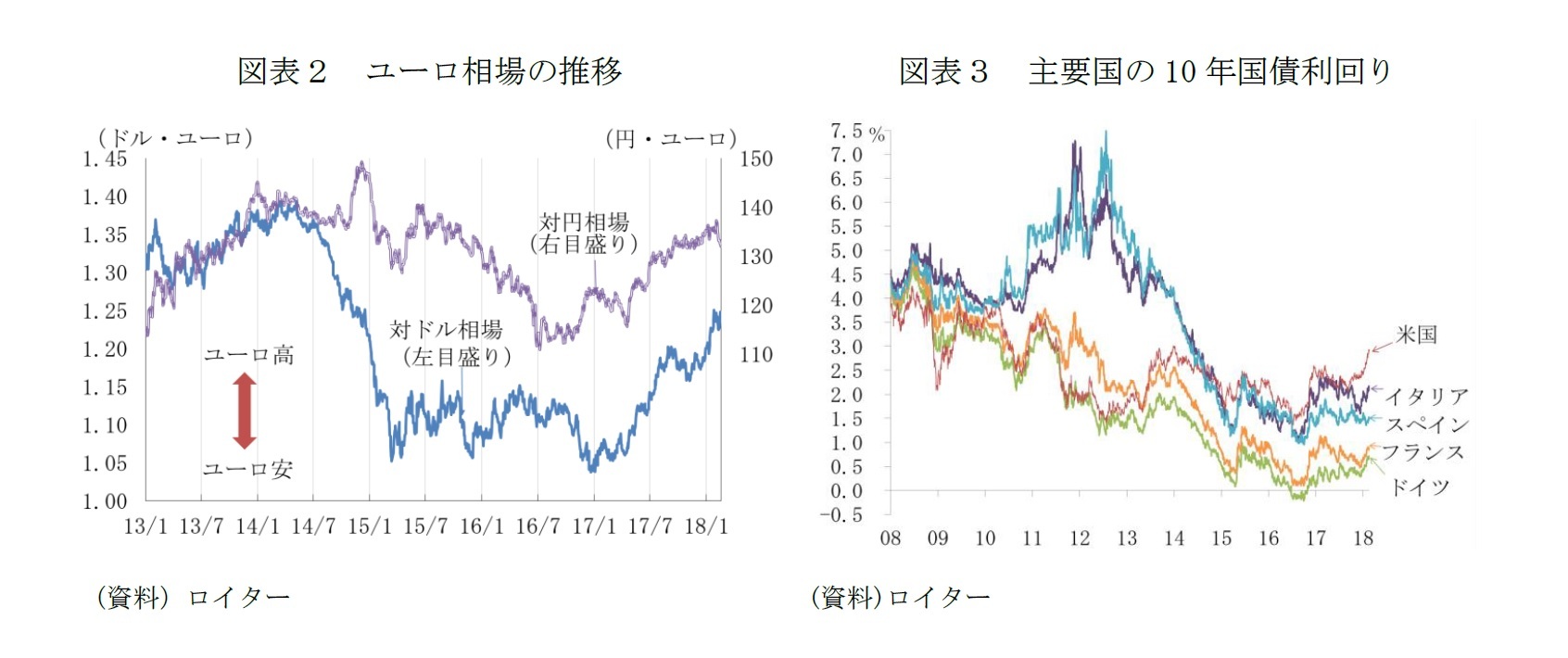

イタリアの政治の混迷は深まっているが、市場の警戒感は、2012年の夏をピークとするユーロ危機の拡大期や、16年12月に選挙制度改革のための憲法改正の是非を問う国民投票時、極右のルペン候補勝利の可能性が懸念された17年春のフランス大統領選挙の前に比べて後退している。フランス大統領選挙前と異なり、ユーロ相場は堅調だ(図表2)。10年国債利回りの上昇傾向は、イタリア固有の現象ではなく、米国やドイツ同様に金融緩和縮小観測が主因だろう(図表3)。

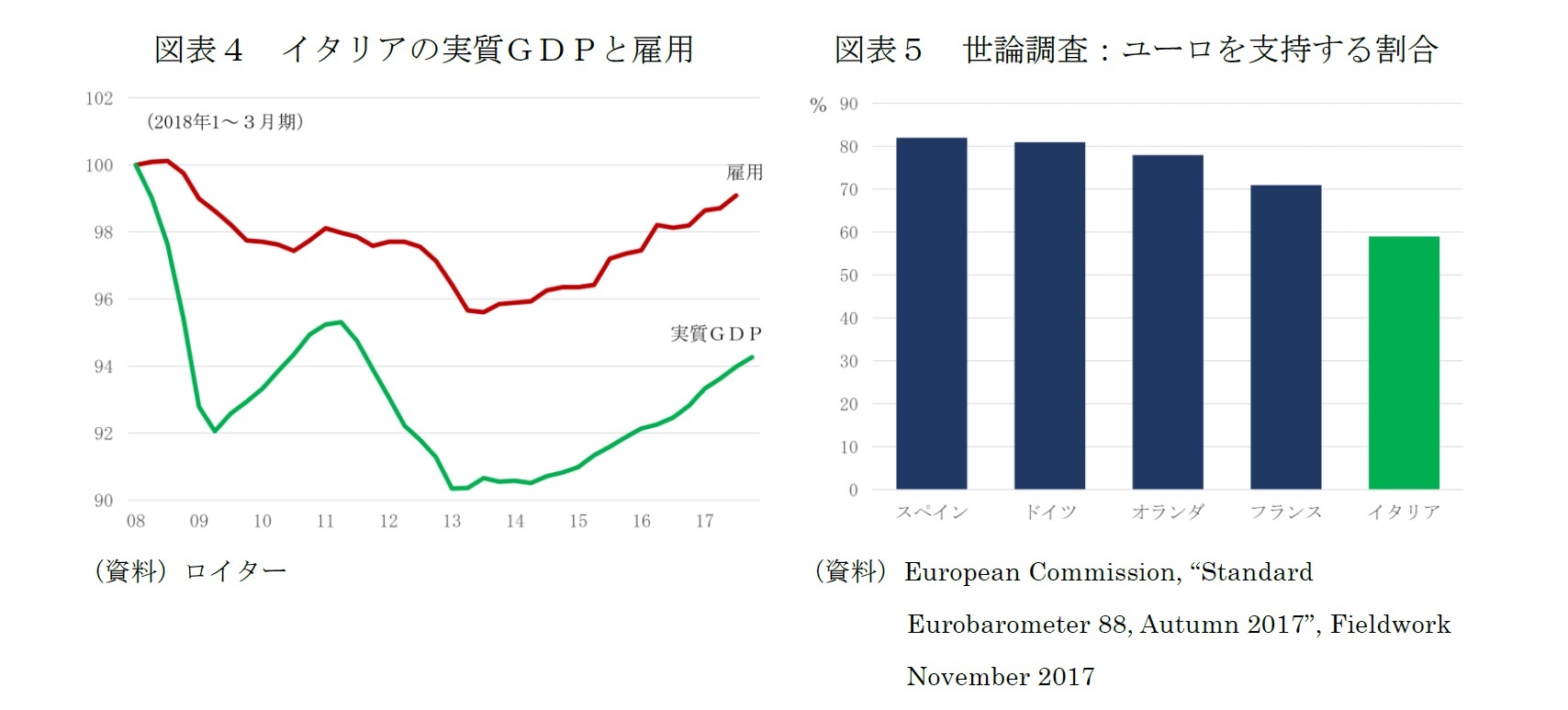

理由は幾つかある。(1)ECBが緩和縮小を探り始めたとは言え、少なくとも今年9月まで、国債等の買い入れが続くこと、(2)停滞が続いてきたイタリア経済もようやく回復軌道に乗り、弱いながらも雇用改善が定着してきたこと(図表4)、(3)新しい選挙制度で票は分散しやすくなったものの、逆にポピュリスト政党の単独政権樹立といったことは難しくなったこと、そしておそらくは、(4)米国のインフレや財政赤字拡大懸念を背景とする株価や長期金利の調整が世界的には遙かに大きなリスクとして警戒されていることも影響しているだろう。

理由は幾つかある。(1)ECBが緩和縮小を探り始めたとは言え、少なくとも今年9月まで、国債等の買い入れが続くこと、(2)停滞が続いてきたイタリア経済もようやく回復軌道に乗り、弱いながらも雇用改善が定着してきたこと(図表4)、(3)新しい選挙制度で票は分散しやすくなったものの、逆にポピュリスト政党の単独政権樹立といったことは難しくなったこと、そしておそらくは、(4)米国のインフレや財政赤字拡大懸念を背景とする株価や長期金利の調整が世界的には遙かに大きなリスクとして警戒されていることも影響しているだろう。

争点ではなくなったユーロ離脱やEU離脱

市場がイタリア総選挙を余り材料視しなくなった最大の理由は、反主流派政党もユーロ離脱やEU離脱を争点にしていないことだろう。

イタリアでは、ユーロもEUも不人気だ。欧州委員会が年2回の頻度で行う加盟国の意識調査「ユーロバロメーター」の最新版(注1)によれば、「EUを信頼する」と答えた割合はイタリアでは34%でギリシャ、英国、フランスに次いで低い。「EUの将来に対しても楽観的」と答えた割合は50%とやはりユーロ不信が強い3カ国に次いで低い。「単一通貨ユーロへの支持」は、イタリアが59%でユーロを導入する19カ国で最も低い(図表5)。一人当たり実質可処分所得で見て、イタリアはユーロ導入前よりも貧しくなっている(表紙図表参照)。EU、ユーロの支持が低いのは、当然だろう。

ユーロやEUがイタリアの総選挙の争点から外れたのは、フランスや英国の経験が教訓となっているのかもしれない。17年春のフランス大統領選挙では、ユーロ離脱を巡る公約の迷走が国民戦線のルペン候補の敗因となった。マクロン大統領は、ユーロ離脱は資産の目減りにつながると主張し勝利した。英国は、EUから移民政策での譲歩を引き出すことを1つの目的として実施した16年の国民投票で、EUからの離脱を選ぶ結果になった。英国の離脱は、1年1カ月後に迫るが、主権回復というベネフィットと経済的打撃というコストのバランスについて見解の対立が続き、離脱の方針を固めきれない。残る27のEU加盟国の、離脱する英国に「いいとこどり」を認めない方針は固い。安易に「離脱」を争点にすれば、市場からは「イタリア売り」の圧力を受け、有権者の離反を招き、EU内での無用の摩擦を引き起こしかねないことが明確になってきたことで、争点から外れることになったように思う。

総選挙後、現実に政権を運営することを考えれば、ユーロ、EUの加盟国として、より自国に有利な条件を引き出す方向に動く方が遙かに得策だ。

(注1)European Commission, “Standard Eurobarometer 88, Autumn 2017”, Fieldwork November 2017

イタリアでは、ユーロもEUも不人気だ。欧州委員会が年2回の頻度で行う加盟国の意識調査「ユーロバロメーター」の最新版(注1)によれば、「EUを信頼する」と答えた割合はイタリアでは34%でギリシャ、英国、フランスに次いで低い。「EUの将来に対しても楽観的」と答えた割合は50%とやはりユーロ不信が強い3カ国に次いで低い。「単一通貨ユーロへの支持」は、イタリアが59%でユーロを導入する19カ国で最も低い(図表5)。一人当たり実質可処分所得で見て、イタリアはユーロ導入前よりも貧しくなっている(表紙図表参照)。EU、ユーロの支持が低いのは、当然だろう。

ユーロやEUがイタリアの総選挙の争点から外れたのは、フランスや英国の経験が教訓となっているのかもしれない。17年春のフランス大統領選挙では、ユーロ離脱を巡る公約の迷走が国民戦線のルペン候補の敗因となった。マクロン大統領は、ユーロ離脱は資産の目減りにつながると主張し勝利した。英国は、EUから移民政策での譲歩を引き出すことを1つの目的として実施した16年の国民投票で、EUからの離脱を選ぶ結果になった。英国の離脱は、1年1カ月後に迫るが、主権回復というベネフィットと経済的打撃というコストのバランスについて見解の対立が続き、離脱の方針を固めきれない。残る27のEU加盟国の、離脱する英国に「いいとこどり」を認めない方針は固い。安易に「離脱」を争点にすれば、市場からは「イタリア売り」の圧力を受け、有権者の離反を招き、EU内での無用の摩擦を引き起こしかねないことが明確になってきたことで、争点から外れることになったように思う。

総選挙後、現実に政権を運営することを考えれば、ユーロ、EUの加盟国として、より自国に有利な条件を引き出す方向に動く方が遙かに得策だ。

(注1)European Commission, “Standard Eurobarometer 88, Autumn 2017”, Fieldwork November 2017

(2018年02月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【イタリアの選挙戦が映すもの-失業と格差に追い打ちをかける難民と財政の制約】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

イタリアの選挙戦が映すもの-失業と格差に追い打ちをかける難民と財政の制約のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!