- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果

2018年02月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

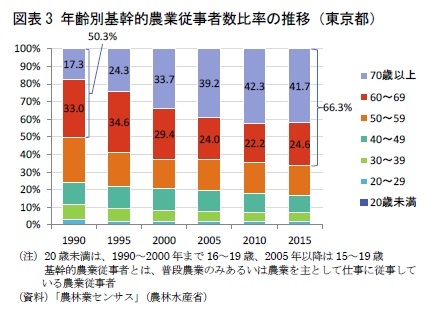

農業従事者の高齢化とともに生産緑地も徐々に失われているのである。特定生産緑地指定制度が設けられたが、10年間営農継続できるか体調を不安視して、指定をためらうケースも考えられる。しかし、後継者がいれば農地を維持できる。

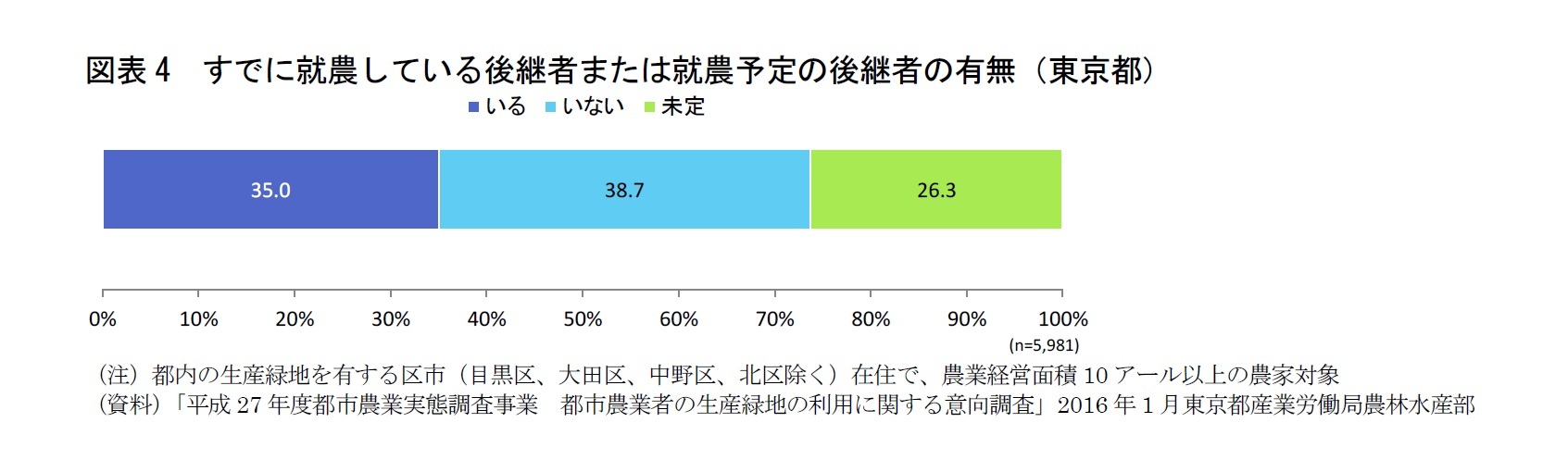

農業後継者について、東京都が2016年に、都内の生産緑地を有する農家を対象に実施したアンケート調査では、既に就農している、または就農予定の後継者が「いる」との回答は、全体の35%で、「いない」は38.7%と「いる」を上回る。「未定」は26.3%である。(図表3)

地域差はあると思うが、これらの結果を見ると、農業従事者の高齢化が進む中、30年買取り申出までに後継者が定まらない農家も相当数あると予想される。あるいは農業継続を希望していても、後継者がいなければ、その先10年営農が義務となる特定生産緑地の指定を躊躇する農家がいてもおかしくない。

農業後継者について、東京都が2016年に、都内の生産緑地を有する農家を対象に実施したアンケート調査では、既に就農している、または就農予定の後継者が「いる」との回答は、全体の35%で、「いない」は38.7%と「いる」を上回る。「未定」は26.3%である。(図表3)

地域差はあると思うが、これらの結果を見ると、農業従事者の高齢化が進む中、30年買取り申出までに後継者が定まらない農家も相当数あると予想される。あるいは農業継続を希望していても、後継者がいなければ、その先10年営農が義務となる特定生産緑地の指定を躊躇する農家がいてもおかしくない。

平成3年1月1日現在の三大都市圏特定市13においては、生産緑地に相続税納税猶予制度を適用すると終身営農が義務付けられる。このため、営農困難になった時に後継者がいなければ、生産緑地を廃止し、売却して猶予税額を支払うことになる。こうした事情からあえて生産緑地に指定せず、いつでも売却可能な宅地化農地としている農家も多い。その場合の固定資産税は、賃貸住宅経営などの農外収入で賄う実態があると言われている14。

後継者がいれば、このような不安定な経営をしなくてもよいのだが、いない場合、生産緑地はいずれ相続のために売却し宅地になることが前提であった。貸借して農地を維持することができ、その場合も納税猶予が認められれば、安心して営農継続することができるようになる。仕方なく宅地化農地にしている場合も、生産緑地に追加指定して安定的に営農することが選択肢になってくるだろう。

13 都市営農農地等に限る(東京都の場合、羽村市、あきる野市の旧五日市町を除く)

14 蔦屋栄一は「都市農業を守る -国土デザインと日本農業-」(光の家協会)で、こうした実態を指摘している。

後継者がいれば、このような不安定な経営をしなくてもよいのだが、いない場合、生産緑地はいずれ相続のために売却し宅地になることが前提であった。貸借して農地を維持することができ、その場合も納税猶予が認められれば、安心して営農継続することができるようになる。仕方なく宅地化農地にしている場合も、生産緑地に追加指定して安定的に営農することが選択肢になってくるだろう。

13 都市営農農地等に限る(東京都の場合、羽村市、あきる野市の旧五日市町を除く)

14 蔦屋栄一は「都市農業を守る -国土デザインと日本農業-」(光の家協会)で、こうした実態を指摘している。

(2) 新規就農希望者の増加

一方で、新規就農希望者は増加している。東京都内での新規就農相談を担当している、東京都農業会議15の松澤龍人さんによると、近年は毎年100人以上の新規就農希望者と面接を行っているという16。

2009年に都内初の新規就農者が誕生して以降希望者が増え、2015年までの7年間に新規就農者は60人ほどとなっている17。

ところが新規就農した場所は、いずれも市街化調整区域である。前述のとおり、生産緑地は事実上借りることが困難なためだ18。農業者の高齢化が進行し、後継者不足の中、せっかく新規就農希望者という都市農業の担い手が増えていても、現状では生産緑地を活用することはできない。

15 一般社団法人東京都農業会議(東京都渋谷区)

16 松澤龍人業務部長へのヒアリングより

17 新規就農者の集まりである「東京NEO-FARMERS!」のメンバーは農業研修中を含めると60人ほど。「東京で農業がブーム」NewsSocra (2015年7月)の松澤氏のコメントより。

18 宅地化農地は固定資産税が高額になるため新規就農者の営農は現実的ではない。

一方で、新規就農希望者は増加している。東京都内での新規就農相談を担当している、東京都農業会議15の松澤龍人さんによると、近年は毎年100人以上の新規就農希望者と面接を行っているという16。

2009年に都内初の新規就農者が誕生して以降希望者が増え、2015年までの7年間に新規就農者は60人ほどとなっている17。

ところが新規就農した場所は、いずれも市街化調整区域である。前述のとおり、生産緑地は事実上借りることが困難なためだ18。農業者の高齢化が進行し、後継者不足の中、せっかく新規就農希望者という都市農業の担い手が増えていても、現状では生産緑地を活用することはできない。

15 一般社団法人東京都農業会議(東京都渋谷区)

16 松澤龍人業務部長へのヒアリングより

17 新規就農者の集まりである「東京NEO-FARMERS!」のメンバーは農業研修中を含めると60人ほど。「東京で農業がブーム」NewsSocra (2015年7月)の松澤氏のコメントより。

18 宅地化農地は固定資産税が高額になるため新規就農者の営農は現実的ではない。

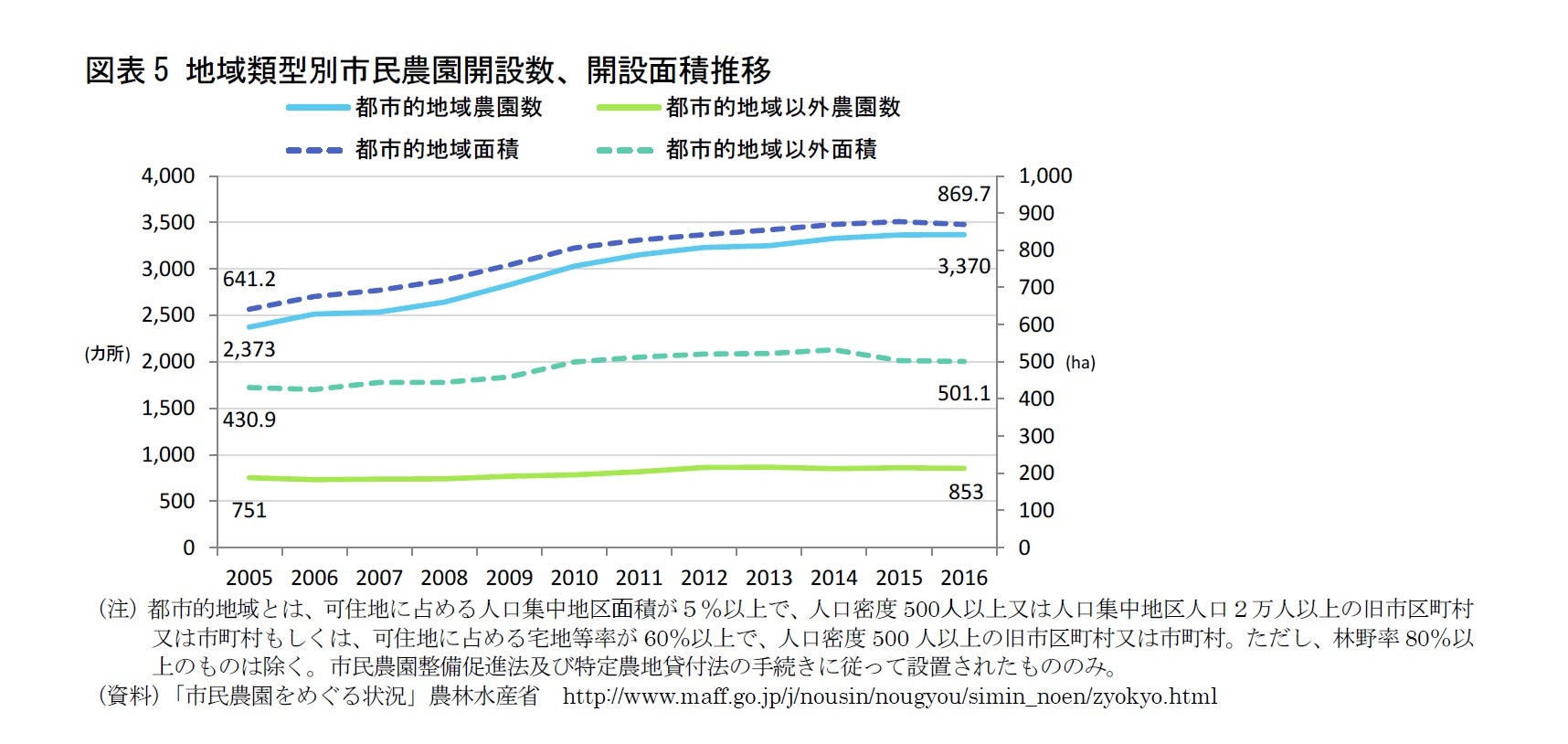

(3) 市民農園の増加

近年の都市住民の農業への関心の高まりを背景に、都市部での市民農園の開設数が伸びている。農林水産省の調べによると、2016年における全国の都市的地域における市民農園数は3,370カ所あり、2005年の2,373カ所から1,000カ所近く増加している。(図表5)

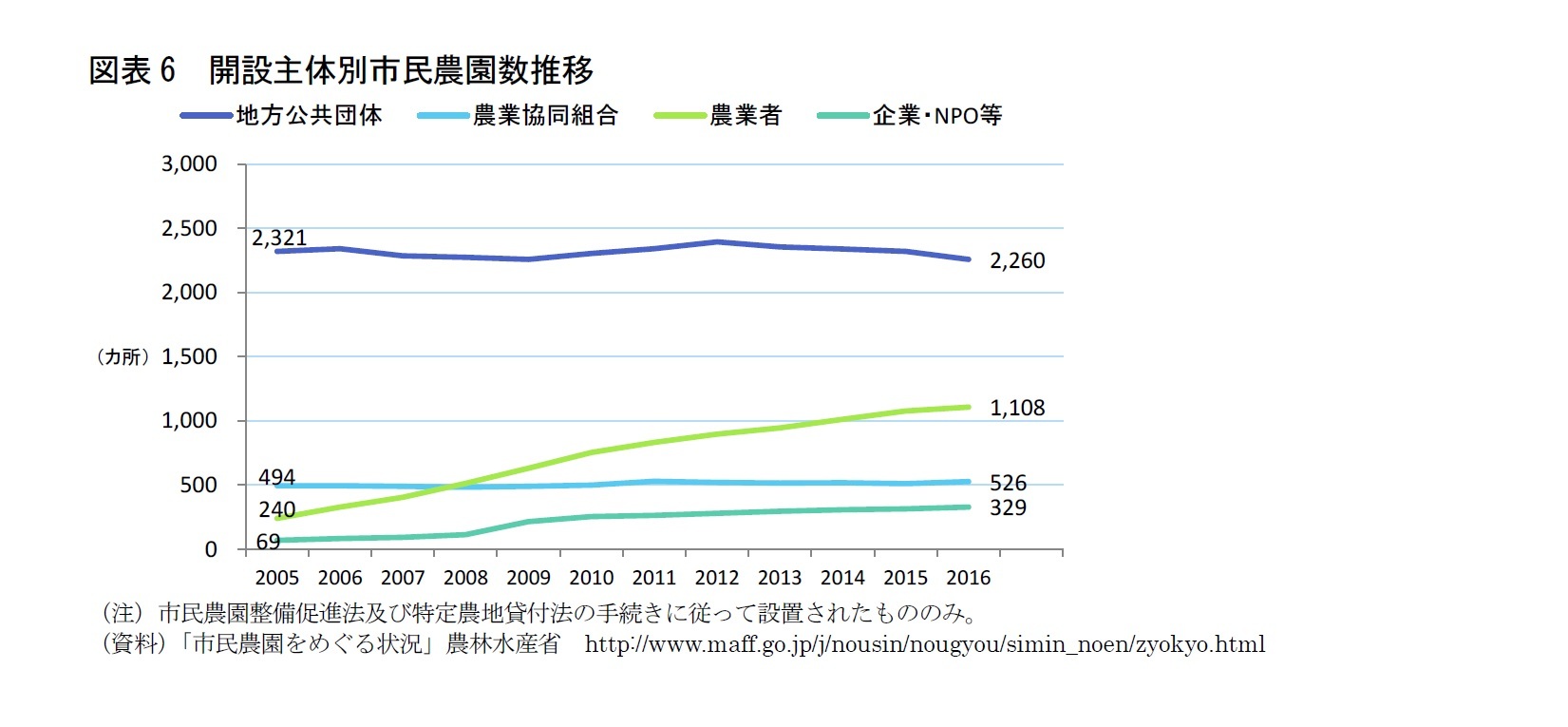

2016年の開設主体別市民農園数は、「地方公共団体」2,260カ所、「農業者」1,108カ所、「農業協同組合」526カ所、「企業・NPO等」329カ所の順で多くなっている。2005年からの推移をみると、農業者と企業・NPOの伸びが大きい。(図表6)

このように市民農園に対するニーズは高いのであるが、前述のとおり、市民農園という公益的な目的であっても、生産緑地の貸し借りは難しいのが実態である。

近年の都市住民の農業への関心の高まりを背景に、都市部での市民農園の開設数が伸びている。農林水産省の調べによると、2016年における全国の都市的地域における市民農園数は3,370カ所あり、2005年の2,373カ所から1,000カ所近く増加している。(図表5)

2016年の開設主体別市民農園数は、「地方公共団体」2,260カ所、「農業者」1,108カ所、「農業協同組合」526カ所、「企業・NPO等」329カ所の順で多くなっている。2005年からの推移をみると、農業者と企業・NPOの伸びが大きい。(図表6)

このように市民農園に対するニーズは高いのであるが、前述のとおり、市民農園という公益的な目的であっても、生産緑地の貸し借りは難しいのが実態である。

(2018年02月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!