- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 日本経済のジレンマ~消費主導の景気回復は実現しない?~

2018年01月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

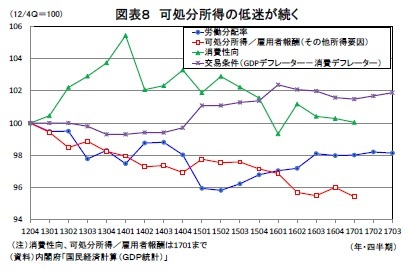

消費性向については、米国が0.0%とほぼニュートラル、日本が0.6%と大幅なプラスとなっている。一般的に、景気回復期には消費者マインドの改善や株価上昇に伴う資産効果から消費性向は上昇しやすいと考えられるが、日本の場合は高齢化による貯蓄率の低下(消費性向の上昇)という人口動態面からの構造要因が大きく影響している可能性が高い。また、バブル崩壊後には景気回復期でも所得が低迷している時期が長かったため、いわゆるラチェット効果(所得が減少しても過去の消費水準を維持しようとすること)が消費性向の押し上げに寄与していることも考えられる。いずれにしても、将来不安や節約志向などによる消費性向の低下が消費低迷の主因でないことは確かだ。

最後に、交易条件は米国では0.1%と小幅なプラスだが、日本では▲0.4%とはっきりとしたマイナスとなっている。交易条件の悪化は消費デフレーターの上昇率がGDPデフレーターの上昇率よりも高いことを意味する。日本の景気回復は、円安や海外経済の拡大を背景とした輸出の増加によってもたらされることが多いが、円安は輸入物価の上昇をもたらす。また、海外経済が好調な時には、世界的な需要の強さを反映し原油価格が上昇していることが多く、このことも輸入物価の上昇につながる。輸入物価の上昇は川上から川下への価格転嫁を通じて消費デフレーターの上昇要因となるが、輸入はGDPの控除項目であるため、輸入デフレーターの上昇自体はGDPデフレーターの押し下げ要因となる。このため、景気回復期には家計にとっての交易条件(GDPデフレーター/消費デフレーター)は悪化しやすくなるのである。

米国では労働分配率の低下による押し下げをその他所得、交易条件の改善による押し上げがカバーすることにより、個人消費と実質GDPの伸びが同程度となる。一方、日本では消費性向の上昇が消費を押し上げるものの、労働分配率、その他所得、交易条件による押し下げが大きいために、景気回復局面では個人消費の伸びが実質GDP成長率を大きく下回る傾向がある。景気後退期には個人消費の落ち込みが相対的に小さく景気の下支え役になるというプラス面もあるが、景気回復が長期化するほど個人消費の相対的な弱さが浮き彫りとなり、景気回復が実感しにくくなるというジレンマがある。

最後に、交易条件は米国では0.1%と小幅なプラスだが、日本では▲0.4%とはっきりとしたマイナスとなっている。交易条件の悪化は消費デフレーターの上昇率がGDPデフレーターの上昇率よりも高いことを意味する。日本の景気回復は、円安や海外経済の拡大を背景とした輸出の増加によってもたらされることが多いが、円安は輸入物価の上昇をもたらす。また、海外経済が好調な時には、世界的な需要の強さを反映し原油価格が上昇していることが多く、このことも輸入物価の上昇につながる。輸入物価の上昇は川上から川下への価格転嫁を通じて消費デフレーターの上昇要因となるが、輸入はGDPの控除項目であるため、輸入デフレーターの上昇自体はGDPデフレーターの押し下げ要因となる。このため、景気回復期には家計にとっての交易条件(GDPデフレーター/消費デフレーター)は悪化しやすくなるのである。

米国では労働分配率の低下による押し下げをその他所得、交易条件の改善による押し上げがカバーすることにより、個人消費と実質GDPの伸びが同程度となる。一方、日本では消費性向の上昇が消費を押し上げるものの、労働分配率、その他所得、交易条件による押し下げが大きいために、景気回復局面では個人消費の伸びが実質GDP成長率を大きく下回る傾向がある。景気後退期には個人消費の落ち込みが相対的に小さく景気の下支え役になるというプラス面もあるが、景気回復が長期化するほど個人消費の相対的な弱さが浮き彫りとなり、景気回復が実感しにくくなるというジレンマがある。

先行きについては、消費性向は株価上昇に伴う資産効果などから上昇する可能性があるが、貯蓄率がゼロ%に近い低水準(2016年度の家計貯蓄率は2.0%)となっていることからすれば、上昇が長期的に持続することは考えにくい。

また、2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるため、可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況はその後も継続するだろう。さらに、足もとの原油価格の上昇は交易条件の悪化を通じて個人消費の下押し要因となる。

期待できるのは賃上げの加速による労働分配率の上昇だ。景気が回復基調を強める中、安倍首相は経済界に対し3%の賃上げ要請を行い、経団連の榊原会長も賃上げは社会的な要請であると発言するなど、ここにきて賃上げの機運は高まっている。2018年の賃上げ率は前年よりも明確に高まることが予想される。

また、2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるため、可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況はその後も継続するだろう。さらに、足もとの原油価格の上昇は交易条件の悪化を通じて個人消費の下押し要因となる。

期待できるのは賃上げの加速による労働分配率の上昇だ。景気が回復基調を強める中、安倍首相は経済界に対し3%の賃上げ要請を行い、経団連の榊原会長も賃上げは社会的な要請であると発言するなど、ここにきて賃上げの機運は高まっている。2018年の賃上げ率は前年よりも明確に高まることが予想される。

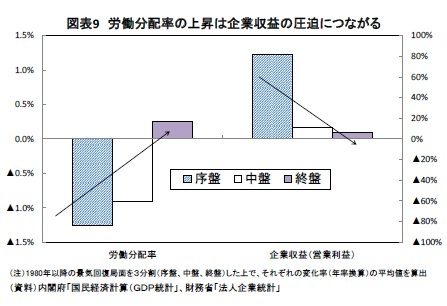

しかし、賃上げの加速は言うまでもなく人件費の増加を通じて企業収益の圧迫要因となる。過去を振り返ってみると、景気回復局面の序盤は労働分配率が低下する一方、企業収益が大きく改善するが、景気回復局面の終盤には労働分配率が底打ちから上昇に転じる一方、企業収益の伸びが大きく鈍化し、やがて景気がピークアウトするというパターンを辿ることが多いことが分かる(図表9)。

しかし、賃上げの加速は言うまでもなく人件費の増加を通じて企業収益の圧迫要因となる。過去を振り返ってみると、景気回復局面の序盤は労働分配率が低下する一方、企業収益が大きく改善するが、景気回復局面の終盤には労働分配率が底打ちから上昇に転じる一方、企業収益の伸びが大きく鈍化し、やがて景気がピークアウトするというパターンを辿ることが多いことが分かる(図表9)。足もとの企業収益は過去最高水準にあるが、先行きは人件費や原材料費などのコスト増を主因として増益率が鈍化することが予想される。個人消費の伸びが実質GDP成長率を持続的に上回ることは難しく、今回の景気回復局面で個人消費の本格回復が実現する可能性は低いだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年01月12日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本経済のジレンマ~消費主導の景気回復は実現しない?~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本経済のジレンマ~消費主導の景気回復は実現しない?~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!