- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 「M字カーブ」底上げの要因分解-「女性の活躍促進」政策の効果が大きく、未婚化効果はごくわずか

2017年12月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~「女性の活躍促進」政策で「M字カーブ」の底上げ、未婚化の影響は?

第二次安倍政権にて「女性の活躍促進」が掲げられてから4年半が経過した。改めて「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」(平成25年6月14日)を振り返ると、「出産・子育て等による離職を減少させるとともに、指導的地位に占める女性の割合の増加」を図ることで、25~44歳の女性の就業率を上げ、「M字カーブ問題」を解消することを目指している。

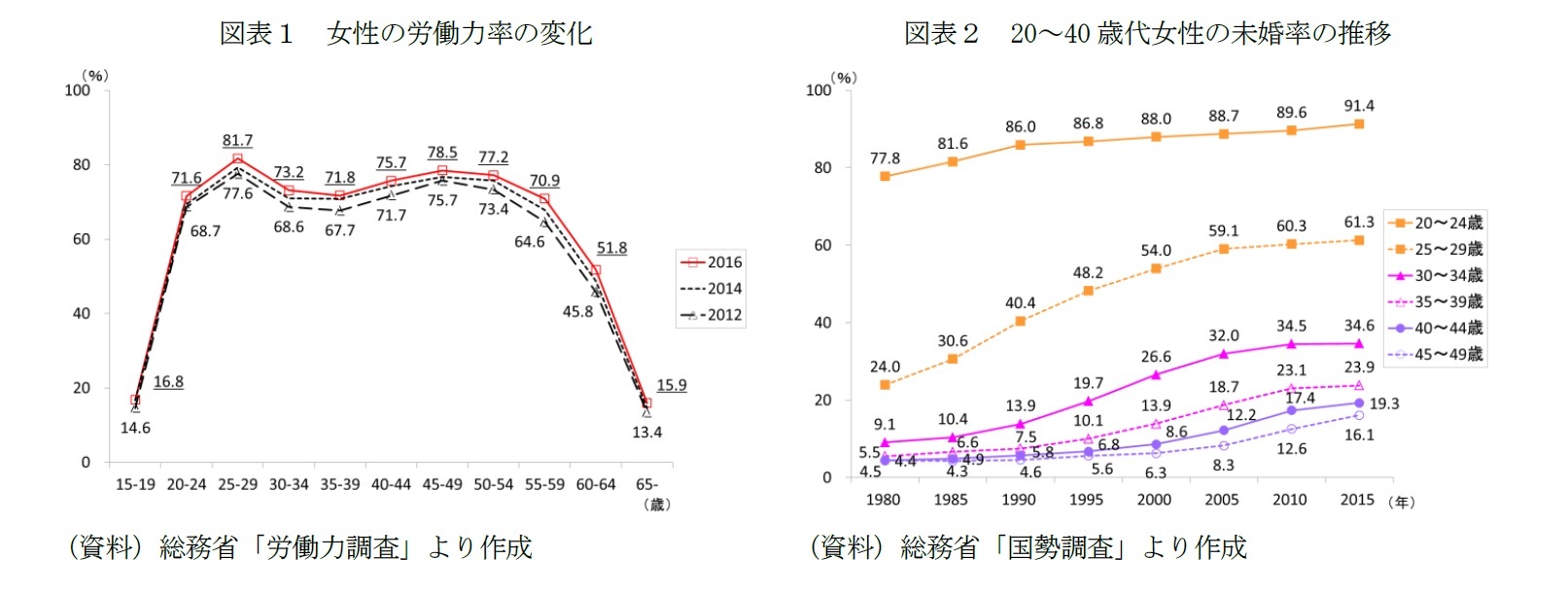

2012年以降の女性の労働力率を見ると、「M字カーブ」はじわりと底上げされており、一定の政策効果があらわれている(図表1)。企業における就労環境の整備も進み、経団連では2016年10月に「女性の活躍事例集」をまとめた。在宅勤務制度や時間単位の休暇制度、朝型勤務などのスマートワークの推進、配偶者だけでなく本人転勤時の育児支援など、先進的な女性活躍の取組みが掲載されている。

一方で一時期ほどではないが、未婚化の進行は続いている(図表2)。未婚女性は既婚女性と比べて労働力率が高いため、「M字カーブ」の底上げには未婚化の進行も正の効果を与える。

そこで本稿では、女性の労働力率の変化要因を配偶関係別に分解することで、近年の「M字カーブ」の底上げには、既婚女性による要因(主に政策による就労環境整備による要因)と未婚女性による要因が、それぞれどの程度寄与しているのかを確認する。

2012年以降の女性の労働力率を見ると、「M字カーブ」はじわりと底上げされており、一定の政策効果があらわれている(図表1)。企業における就労環境の整備も進み、経団連では2016年10月に「女性の活躍事例集」をまとめた。在宅勤務制度や時間単位の休暇制度、朝型勤務などのスマートワークの推進、配偶者だけでなく本人転勤時の育児支援など、先進的な女性活躍の取組みが掲載されている。

一方で一時期ほどではないが、未婚化の進行は続いている(図表2)。未婚女性は既婚女性と比べて労働力率が高いため、「M字カーブ」の底上げには未婚化の進行も正の効果を与える。

そこで本稿では、女性の労働力率の変化要因を配偶関係別に分解することで、近年の「M字カーブ」の底上げには、既婚女性による要因(主に政策による就労環境整備による要因)と未婚女性による要因が、それぞれどの程度寄与しているのかを確認する。

2――配偶関係別に見た女性の労働力率の変化~未婚は高水準で変わらず、30歳前後の有配偶で上昇

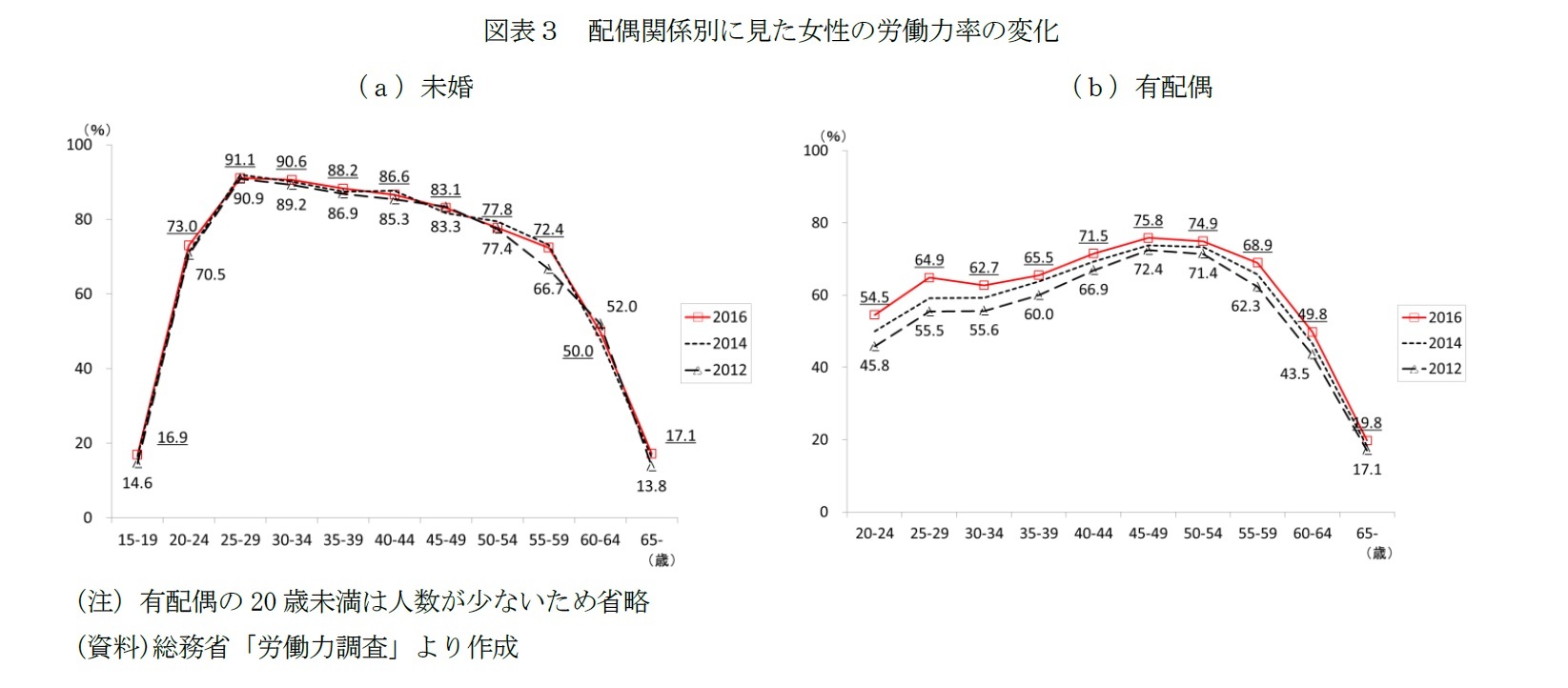

配偶関係別に、近年の女性の労働力率を見ると、未婚女性ではおおむね同様だが、有配偶女性では全体的に上昇している(図表3)。特に、有配偶女性では20~30歳代や55~59歳、60~64歳の上昇幅が大きく、2012年から2016年の4年間で、いずれも5%以上伸びている。

有配偶女性の労働力率が上昇した理由は、比較的若い年代については、やはり政策効果もあり仕事と育児の両立環境の整備が進んだことがあげられる。第1子出産後の就業継続率は上昇傾向にある中1、さらに2017年1月に「改正育児・介護休業法」にて非正規雇用者の育児休業取得要件が緩和されたことで、出産後の就業継続傾向は、近年さらに強まっているだろう。長期的な視点では、晩産化や非産化、配偶者の年収減少などもあげられるが、直近の4年間でこれらの状況に劇的な変化はなく、影響は大きくないと考える。また、高年齢層で労働力率が上昇した理由は人手不足によるものだろう。

なお、未婚女性と既婚女性の労働力率を比べると、やはり30歳前後を中心に、未婚女性の方が高い。両者の差は、M字を描く20歳代後半から40歳代前半にかけて大きく、最も差の大きな30~34歳では27.9%ptもの差がある。

有配偶女性の労働力率が上昇した理由は、比較的若い年代については、やはり政策効果もあり仕事と育児の両立環境の整備が進んだことがあげられる。第1子出産後の就業継続率は上昇傾向にある中1、さらに2017年1月に「改正育児・介護休業法」にて非正規雇用者の育児休業取得要件が緩和されたことで、出産後の就業継続傾向は、近年さらに強まっているだろう。長期的な視点では、晩産化や非産化、配偶者の年収減少などもあげられるが、直近の4年間でこれらの状況に劇的な変化はなく、影響は大きくないと考える。また、高年齢層で労働力率が上昇した理由は人手不足によるものだろう。

なお、未婚女性と既婚女性の労働力率を比べると、やはり30歳前後を中心に、未婚女性の方が高い。両者の差は、M字を描く20歳代後半から40歳代前半にかけて大きく、最も差の大きな30~34歳では27.9%ptもの差がある。

1 国立社会保障人口問題研究所「出生動向基本調査」によると、正規職員女性の第1子出産後の就業継続率は子の出生年が1985~1990年で40.7%(うち育児休業利用は13.0%)、2010~2014年で69.0%(59.0%)で上昇傾向。

3――女性の労働力率変化の要因分解~近年の「M字カーブ」の底上げは既婚女性要因、未婚化要因は40代後半あたりでわずかに確認

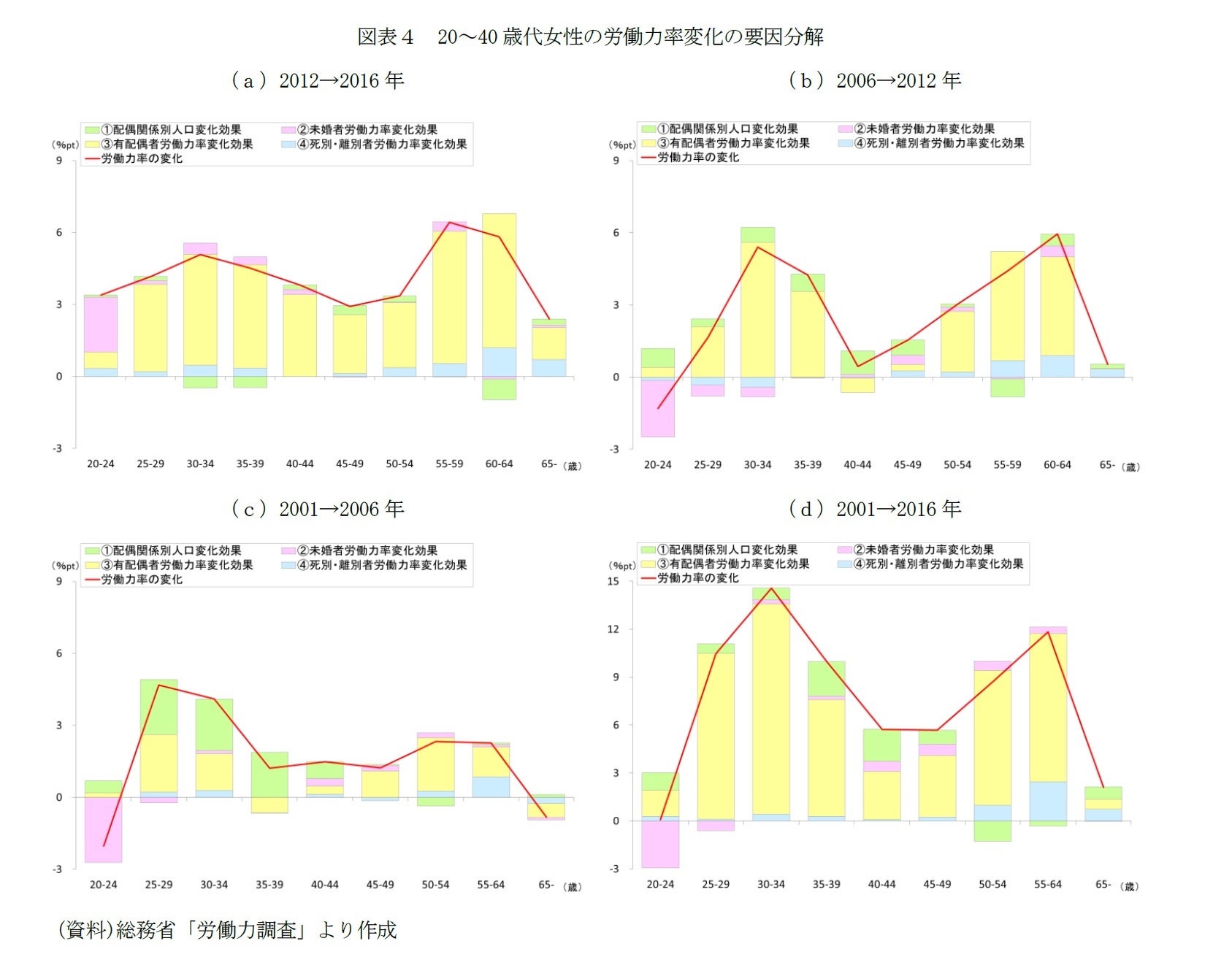

なお、10年前、15年前にさかのぼって、労働力率の変化を要因分解をすると、30歳代でも配偶関係別人口構成の変化効果が確認できる。特に2001年から2006年の5年間では、30歳代の労働力率上昇の半分程度が未婚化によるものであり、30~34歳では有配偶女性の労働力率変化効果を上回って大きな影響を与えている。なお、図表2の未婚率の推移を見ると、この時期は未婚化がより進行した時期であることが分かる。

ところで、図表4b・cの2012年以前の変化では、20~24歳の労働力率が低下しており、その要因として未婚女性の労働力率低下効果が大きくなっている。これは、女性の大学進学率が比較的大きく上昇した時期であるためだ。文部科学省「学校基本調査」によると、女性の大学進学率(過年度高卒者等を含む)は、2001年(32.7%)から2006年(38.5%)にかけて+5.8%pt、2006年から2012年(45.8%)にかけて+7.3%pt、2012から2016年(48.2%)にかけて+2.4%pt上昇している。

ところで、図表4b・cの2012年以前の変化では、20~24歳の労働力率が低下しており、その要因として未婚女性の労働力率低下効果が大きくなっている。これは、女性の大学進学率が比較的大きく上昇した時期であるためだ。文部科学省「学校基本調査」によると、女性の大学進学率(過年度高卒者等を含む)は、2001年(32.7%)から2006年(38.5%)にかけて+5.8%pt、2006年から2012年(45.8%)にかけて+7.3%pt、2012から2016年(48.2%)にかけて+2.4%pt上昇している。

4――おわりに~「女性の活躍推進」政策効果で「M字カーブ」は解消傾向だが、まだまだ課題は山積み

近年の「M字カーブ」の底上げには、既婚女性の労働力率上昇による効果が大きく、未婚化の影響は見られない。未婚化の進行は一時期ほどではないため、女性の労働力率に与える影響は、近年では40代後半でわずかに確認できる程度だ。既婚女性の労働力率上昇の背景には、やはり「女性の活躍推進」政策により、仕事と育児の両立環境の整備が進んだことがあるだろう。

一方で、M字の底である30歳代の既婚女性の労働力率は高くない。未婚女性と比べると依然として2~3割の大きな差がある。総務省「平成28年労働力調査」によると、女性で就業希望があるにも関わらず働いていない理由には、「出産・育児のため」や「適当な仕事がありそうにない」が多くあがる。やはり出産後の就業継続や再就職に課題が集中しているようだ。

第1子出産後の就業継続率は、正社員の女性では直近で約7割で順調に上昇している(国立社会保障人口問題研究所「出生動向基本調査」)。一方で、パート・派遣の女性では25%程度であり、4分の3が出産退職する。非正規雇用者の育児休業取得要件は緩和されたものの、そもそも非正規雇用者も育児休業を利用できることの認知度が高くないことや言い出しにくい職場の雰囲気なども影響しているのだろう。

一方で正社員の女性では比較的就業継続率が高いようだが、裏を返すと3割は退職している。子育てに集中したいという女性も少なくないのだろうが、家事・育児の分担が妻に偏りがちで両立負担が大きいことや待機児童問題、マミートラックの問題などが影響しているのだろう。

「M字カーブ」は解消傾向にあり、確かに「女性の活躍促進」政策の効果も見られる。しかし、安心して子を生み育てながら働き続けるためには、いくつもの課題がある。1つ1つの課題を丁寧に解決していくことで、「女性の活躍推進」が真に進み、活力ある社会の形成につながる。

一方で、M字の底である30歳代の既婚女性の労働力率は高くない。未婚女性と比べると依然として2~3割の大きな差がある。総務省「平成28年労働力調査」によると、女性で就業希望があるにも関わらず働いていない理由には、「出産・育児のため」や「適当な仕事がありそうにない」が多くあがる。やはり出産後の就業継続や再就職に課題が集中しているようだ。

第1子出産後の就業継続率は、正社員の女性では直近で約7割で順調に上昇している(国立社会保障人口問題研究所「出生動向基本調査」)。一方で、パート・派遣の女性では25%程度であり、4分の3が出産退職する。非正規雇用者の育児休業取得要件は緩和されたものの、そもそも非正規雇用者も育児休業を利用できることの認知度が高くないことや言い出しにくい職場の雰囲気なども影響しているのだろう。

一方で正社員の女性では比較的就業継続率が高いようだが、裏を返すと3割は退職している。子育てに集中したいという女性も少なくないのだろうが、家事・育児の分担が妻に偏りがちで両立負担が大きいことや待機児童問題、マミートラックの問題などが影響しているのだろう。

「M字カーブ」は解消傾向にあり、確かに「女性の活躍促進」政策の効果も見られる。しかし、安心して子を生み育てながら働き続けるためには、いくつもの課題がある。1つ1つの課題を丁寧に解決していくことで、「女性の活躍推進」が真に進み、活力ある社会の形成につながる。

(2017年12月21日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「M字カーブ」底上げの要因分解-「女性の活躍促進」政策の効果が大きく、未婚化効果はごくわずか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「M字カーブ」底上げの要因分解-「女性の活躍促進」政策の効果が大きく、未婚化効果はごくわずかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!