- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 教育無償化について考える-3~5歳完全無償化より待機児童解消、質向上を優先すべきでは

教育無償化について考える-3~5歳完全無償化より待機児童解消、質向上を優先すべきでは

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――3~5歳の完全無償化にかかる政府予算について考える

本稿試算(1兆4,300億円程度)と報道にある政府試算7,300億円(あるいは予算8,000億円)には乖離がある。本稿では保育料の上限額を用いているが、利用者負担額は国の上限値をもとに自治体が決定し上限額より低いことが多い上、上限額は3歳以上で同様だが、年齢が上がると保育料は下がることも多い。また、世帯所得分布は妻が年間200日以上就業の世帯をもとにしており高年収側の偏りがやや大きい可能性があること、多子世帯の減額(3人目は無料等)を考慮していないことから、保育料が高くなっている可能性がある。仮に、保育園の利用者負担額が上限額の4割程度であれば、政府試算(予算)と近い値になる。

ここで、全国1,718の全区市町村における階層別保育料と国基準の上限額との差等の詳細を把握することは困難だが、保育園在園者数の多い東京23区及び政令指定都市について、一部確認したところ7、各自治体の保育料は国の上限額の4~6割程度におさえられている部分もあった。この傾向が全体的なものであれば、政府試算(予算)は現状から遠い値ではないようだ。

一方、幼稚園児の利用者負担額は実際の調査データであり、現実に近い値と言える。幼稚園は保育園と比べて費用が安く、現在の在園率は半数を下回るが、幼稚園にかかるコスト(3,310億円)だけで報道にある政府試算(あるいは予算)の半分程度を占めている。現在、待機児童で保育園に入れない子供もいる上、母親の就業率は上昇傾向にある。ますます未就学児の居場所は幼稚園から保育園へ移行する可能性が高い。保育園児の増加で無償化にかかるコストは増える前提で制度設計すべきだ。

7 住民税所得割課税額301,000円以下の3歳(第一子)の東京23区と政令指定都市の保育料は上限額の4~6割程度。

前述の通り、保育園の利用者負担が上限額の4割程度であれば、3~5歳の完全無償化は現実味を帯びる。ここでは参考までに、利用者負担額が上限額であると仮定し、年間8,000億円でおさめる場合を考えてみたい。利用者負担の程度が分かった場合、あるいは予算額が変わった場合も上限額で得た結果をもとにイメージしやすいだろう。

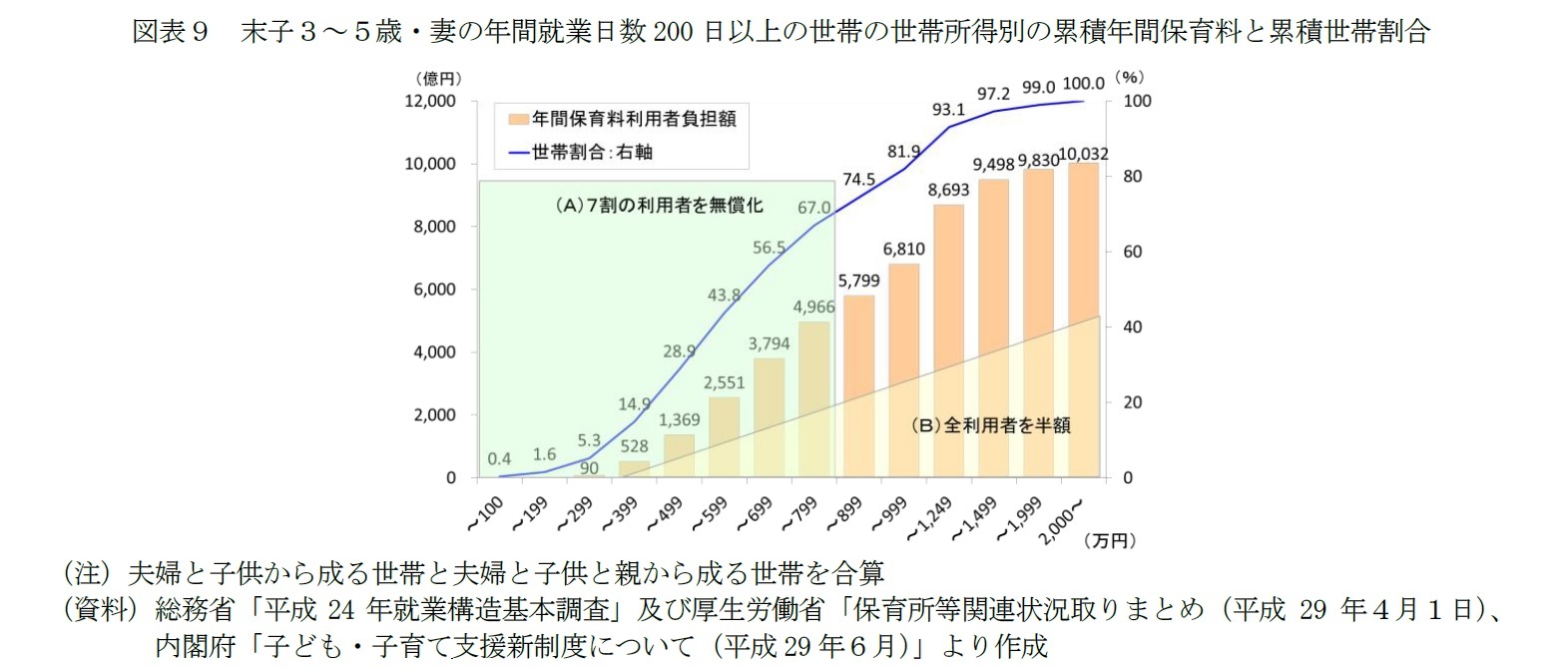

本稿の保育料上限額で得た試算結果に基づくとすれば、年間8,000億円におさめるには、例えば、利用者の7程度を無償化対象とすれば可能である。幼稚園の利用者負担額3,310億円の7割は約2,320億8 、また、図表9より、保育園利用世帯は年間世帯所得800万円未満までを対象とすれば世帯割合は67%、年間保育料累積額は4,966億円である(A)。幼稚園分と保育園分を合計すると約7,300億円となり、1割弱の未就園児の存在を考慮すると、合計8,000億円程度になるだろう。しかし、一部の世帯は無償化、一部の世帯は現行通りでは不公平感が否めない。全利用者が恩恵を受けるようにするならば、例えば、全員の負担額を半額程度にすれば(B)、予算内におさめられる。あるいは上限額付きの無償化も考えられる。その場合、上限額は月2.5万円程度の計算となる。

8 本来は子供が幼稚園に通う家庭と保育園に通う家庭の世帯所得分布の違いも考慮すべきだが、ここでは大まかな仮定に基づいた案を述べている。なお、幼稚園家庭では世帯所得800万円未満はおおよそ8割弱を占める。

4――おわりに~未就学児世帯に向けた政策で優先すべきは待機児童の解消、次に「質」向上が妥当では

また、3~5歳の教育無償化にかかるコストを現在の利用者負担額から試算すると、幼稚園分は年間約3,300億円(給食費も含めば約3,700億円)、保育園分は約1兆円(保育標準時間の場合)、未就園児分も合わせると3~5歳児の完全無償化にかかるコストは年間1兆4,300億円程度となる。

本稿の試算結果は保育料上限額を用いているため試算額が膨らんでいる。仮に現在の利用者負担が上限額の4割程度であれば、政府試算(予算)に収まる可能性が高い。一方で待機児童問題や女性の就業率上昇により、今後、保育園児は増える見込みだ。予算ありきではなく生活者の現状を今一度丁寧に捉えるとともに、無償化にかかるコストは増える前提で制度設計すべきだ。

予算は無尽蔵にあるわけではない。限られた予算を有効活用するためには優先度を付けた政策の実行が求められる。無償化対象を3~5歳としたのは、ほぼ全員が就園しており、幅広い層が恩恵を受けられるためだ。しかし、繰り返しになるが、ほぼ全員が何らかの教育を受けているのなら、無償化ではなく「質」向上という視点もある。また、完全無償化が難しい場合、所得制限を設けて低所得世帯の配慮をした制度設計となるのだろうが、既に所得に応じた負担額の減免措置はとられており、特に低所得世帯では新たな恩恵は得られにくい。

また、忘れてはならないことは、未就学児世帯における喫緊の課題には待機児童の解消があることだ。待機児童は2017年度末に解消されるはずが後ろ倒しになっている。政府は2020年度末までに新たに32万人分の受け皿確保を掲げているが、おそらくそれでも足りないだろう。現在、就労希望があるにも関わらず働けていない既婚女性は25~34歳で45万人、25~44歳で64万人存在する(総務省「平成28年労働力調査」の二人以上世帯で世帯主の配偶者の女性)。

限られた財源を有効活用するためには、より緊急度が高く効果が見込まれる政策へ予算を投下するとともに、その効果測定も実施すべきだ。

(2017年11月13日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【教育無償化について考える-3~5歳完全無償化より待機児童解消、質向上を優先すべきでは】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

教育無償化について考える-3~5歳完全無償化より待機児童解消、質向上を優先すべきではのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!