- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 若年・子育て世帯で厳しさを増す住宅負担~改正住宅セーフティネット法で負担軽減制度スタートへ~

若年・子育て世帯で厳しさを増す住宅負担~改正住宅セーフティネット法で負担軽減制度スタートへ~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1) 公営住宅は高齢者中心

低所得で住宅の確保が難しい世帯に対する政策の中心は、公営住宅の整備だが、国土交通省によると、全国の公営住宅管理戸数は2014年度で約216万戸である。家賃は市場相場より低く、収入に応じて設定されるが、公営住宅の数は、民間を含めた賃貸住宅全体の約1割に過ぎず、その応募倍率は全国平均で5.8倍に上る。また、戸数は既に減少し始めており、今後も増加は見込めない4。

従来、公営住宅法により同居親族がいることが入居要件とされていたため、単身者は特殊事情がなければ入居できなかったが、2011年5月公布の改正法により要件緩和され、条例で定めれば単身世帯も入居が可能になった。ただし、実際には高齢者や障害者、ひとり親世帯などの住宅困窮者が優先されるケースが多い。国土交通省によると、2014年時点では世帯主の年齢が60歳以上の世帯が全体の約6割を占め、30歳未満は2.7%、30歳代は8.8%、40歳代は15%となっている。40歳代までの若年世帯等の割合は、全体の約4分の1にとどまっている。

4 低所得者向けの住宅政策は、1980年までは地方自治体が公営住宅を建設する直接供給が主流だったが、大都市では用地確保が困難であったことや維持管理費がかかることから、1990年代以降は、民間賃貸住宅を借り上げ、民間法人が管理する間接供給へと転換が進んでいる。

そのような中、従来、所得の低い若年世帯等に手頃な住宅を提供し、生活をサポートする役割を一定程度果たしてきたのは企業だった。バブル経済の時期までは、人材確保のために企業が競って社宅や独身寮を整備し、安い自己負担で従業員に提供していた。若くて勤務年数が浅い時期に社宅を利用した後、結婚して家庭を持ち、昇給してからマイホームを手に入れるというコースを歩む会社員が多かった。しかし、バブル経済崩壊後は、資産価値の下落と維持管理負担を回避するためにこれらの施設を手放す企業が相次いだ。

国土交通省が5年ごとに実施している「土地基本調査」によると、2013年時点で、企業が保有する宅地などのうち、社宅・従業員宿舎として活用しているのは約9,843ヘクタール。2008年調査に比べるとやや回復したものの、1993年に比べると約6割に落ち込み(図5)、総じて、若年世帯等が社宅や独身寮を利用できる余地は減っている。

企業が社宅の所有を止めて借り上げ社宅を増やしているのではないかとも考えられるが、企業が支出する福利厚生費の変化をみても、住宅サポートの減少傾向は明らかである。

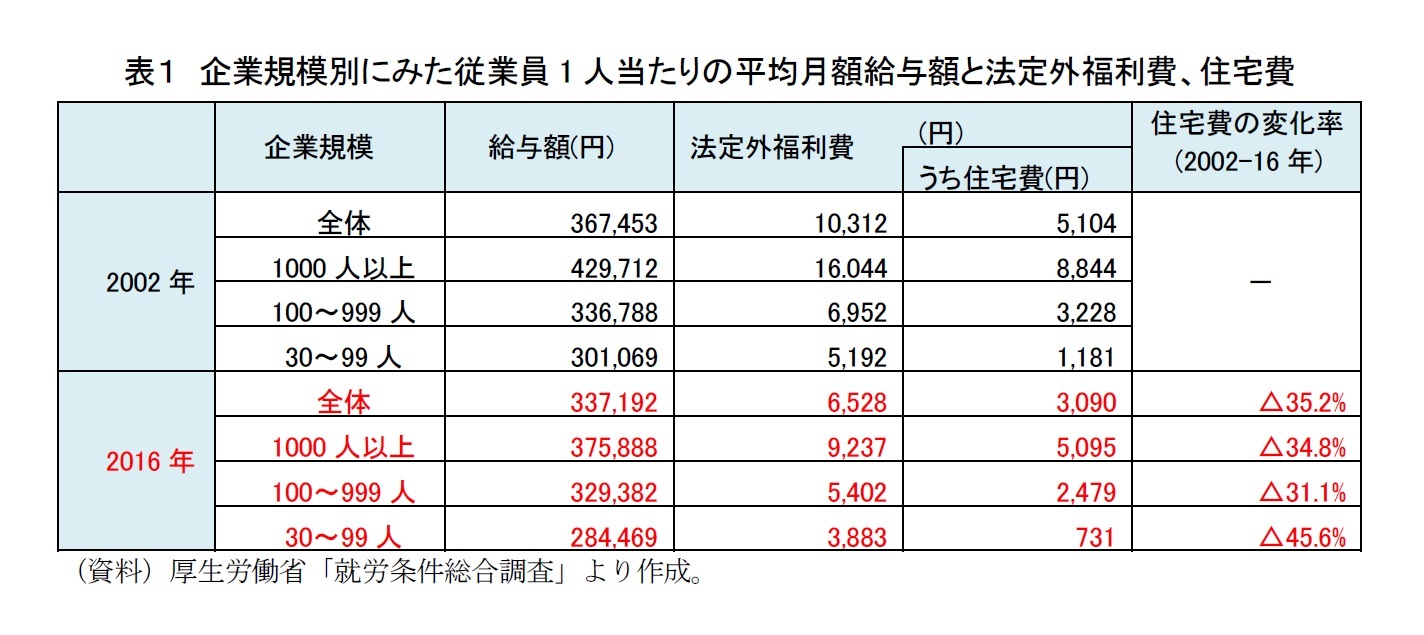

厚生労働省が、30人以上が働く企業を対象に行った就労条件総合調査によると、2016年時点では、企業が従業員ひとりに対して1か月に支出した福利厚生費のうち、健康保険料や雇用保険料など法律で定められたものを除く法定外福利費は平均6,528円だった。うち住宅に充てられた費用は平均3,090円で、これには、従業員に対する家賃補助や、社宅の運営にかかる人件費などが含まれる。2002年に比べると住宅費は35%落ち込んだ。特に、従業員30~99人の小規模の企業では落ち込みが46%に上った(表1)。

3――住宅セーフティネット強化の経緯と制度の内容

それを具体的な施策をもって拡充したのが今回の法改正である。その柱は、高齢者世帯が家主から家賃滞納や孤独死の懸念により入居拒否されることを防ぐため、予め受け入れてくれる住宅を都道府県が登録しておく制度を創設することである。都道府県が指定する居住支援法人が、住宅を探す高齢者らに登録住宅について情報提供したり、入居後の見守りをしたりしてサポートする。今後も増加が見込まれる一人暮らしの高齢者を想定したものだが、障害者や若年・子育て世帯等も含めた「住宅確保要配慮者」が対象となる。

この法改正が検討された国土交通相の諮問機関・社会資本整備審議会の住宅宅地分科会「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」の中で40歳未満の若年・子育て世帯が抱える住宅負担増加の問題が議論となり、それを改善するために今回の支援措置が設けられた5。その内容には前述の通り、(1)家賃補助と(2)入居時の家賃債務保証料補助の2種類がある。(1)は登録された住宅の家主に対し、都道府県や市町村が家賃の低廉化のために補助を行う場合に、国が補助額の2分の1を支出するというもので、国と地方を合わせた最大補助額は1戸につき計4万円となる。(2)は入居時に家賃保証業者の利用が必要な場合、業者に支払う家賃債務保証料を補助するというものである。家賃補助制度同様に、都道府県や市町村の総補助額の2分の1を国が支出し、最大額は計6万円となる。

いずれも対象は、高齢者や障害者、子育て世帯、低所得の若年層など、自力で住宅を確保することに困難があると判断される人である。若年世帯等への支援については、セーフティネットの観点だけでなく、「住宅負担が緩和されれば消費拡大にもつながるのではないか」として、経済界からも期待が寄せられている。当初は、改正住宅セーフティネット法に家賃補助制度を盛り込むべきという意見もあったが、最終的には単年度ごとの予算事業として実施されることが決まった。

今後、都道府県や市町村が登録住宅の供給促進計画を策定し、入居者の収入要件など、具体的な内容を定める。詳細が明らかになるのはこれからだ。国土交通省は、家主に登録を促すため、空き家・空き室を耐震改修したりバリアフリー化したりして利用する場合に、収入や家賃水準の要件を満たせば、国と地方を合わせて3分の2補助する支援措置などを併せて設けている。国土交通省住宅局住宅総合整備課への取材によると、今年度は①と②の補助対象としてそれぞれ約5千戸を見込んでおり、2018年度は初年度より多くそれぞれ約1万5千戸を見込んでいるという6。

5 国土交通省は、2018年度概算要求で「公的賃貸住宅家賃対策補助」として116億2,800万円を計上しているが、この中には今回設けられた新たな入居負担軽減制度のほか、公的賃貸住宅に対する補助などが含まれている。

6 国土交通省は「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」において、2013年時点で公営住宅の入居対象となる低所得世帯のうち、公営住宅以外の賃貸住宅で最低居住面積を下回る部屋に居住し、かつ家賃負担が年収200万円以下世帯の平均負担率を上回る「高家賃負担」の世帯は約28万世帯いるという推計を公表している。2018年度までの補助対象戸数の見込みは、この世帯数をはるかに下回る。また、支援を必要とする若年世帯等には、約28万世帯のうち一部が想定される他、住宅負担を避けるために現在は実家暮らしを続けている単身者もいると考えられるため、支援対象の規模に関してはより詳細な推定が必要である。

4――おわりに ~少子化対策として住宅サポートの充実を~

住宅への支出は、生活の中で大きな比重を占める。低所得の若年世帯等にとっては、家賃の過重な負担は結婚して家庭を持つことへの足かせにもなりかねない。住宅政策は、少子化対策でもある。非正規雇用を繰り返して貯蓄が少ない人にとっては、いずれ雇用が途切れたとき、家賃が支払えなくなる恐れがある。いったん住まいを失えば、求職活動もままならない。そうなる手前で低所得の若年世帯等の住宅確保をサポートし、生活基盤を安定させる必要がある。少子高齢化で社会の担い手は縮小しており、こうした階層の自立と活躍を促すことが、社会の活力を増し、高齢者の生活を安定させることにもつながるだろう。今回の家賃補助制度は小規模でのスタートとなるが、今後は網を広げ、その役割を果たすことに期待したい。

住まいは人々の生活の基盤である。住まいが安定しなければ生活も仕事も成り立たない。政府は9 月に設置した「人生100年時代構想会議」で「社会保障の全世代型への改革」を掲げた。今後、与党が衆議院議員選挙でも掲げた幼児教育無償化や、高等教育に対する給付型奨学金拡充などについて議論が進むとみられるが、将来世代の教育だけでなく、少子化対策につながる若年世帯等の住まいのサポートについても、一層の配慮が行われることが望ましい。

(2017年11月06日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若年・子育て世帯で厳しさを増す住宅負担~改正住宅セーフティネット法で負担軽減制度スタートへ~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若年・子育て世帯で厳しさを増す住宅負担~改正住宅セーフティネット法で負担軽減制度スタートへ~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!