- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 注意報・警報-災害・防災、ときどき保険(4)

2017年10月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1|(一般の)予報・注意報・警報

あらためて用語の定義から述べるが、それらはすべて気象業務法施行令にまとめて記載されている。

「予報」 ・・・観測の成果に基く現象の予想の発表(気象業務法第2条)

「注意報」・・・(用語の定義は特段なされていないようだが)予報のなかでも災害が起こる

おそれのある場合に、その旨を注意して行う予報(気象業務法施行令第4条)

「警報」 ・・・重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報(気象業務法第2条)

さらに警告の意味が高いものとして、現在は「特別警報」という最高段階のものがあるのだが、それは後回しにして、前段階として、通常の「予報」にも多くの種類があるので、そこから紹介する。

前のレポートでも触れたように「予報」は、所定の条件を満して気象庁の許可を得れば、誰でも出すことができる。しかし一方、「警報」については、気象庁以外の者がしてはならない、とされている(気象業務法第23条)。例外として、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村長は津波警報を行うことができる。(施行令第10条)

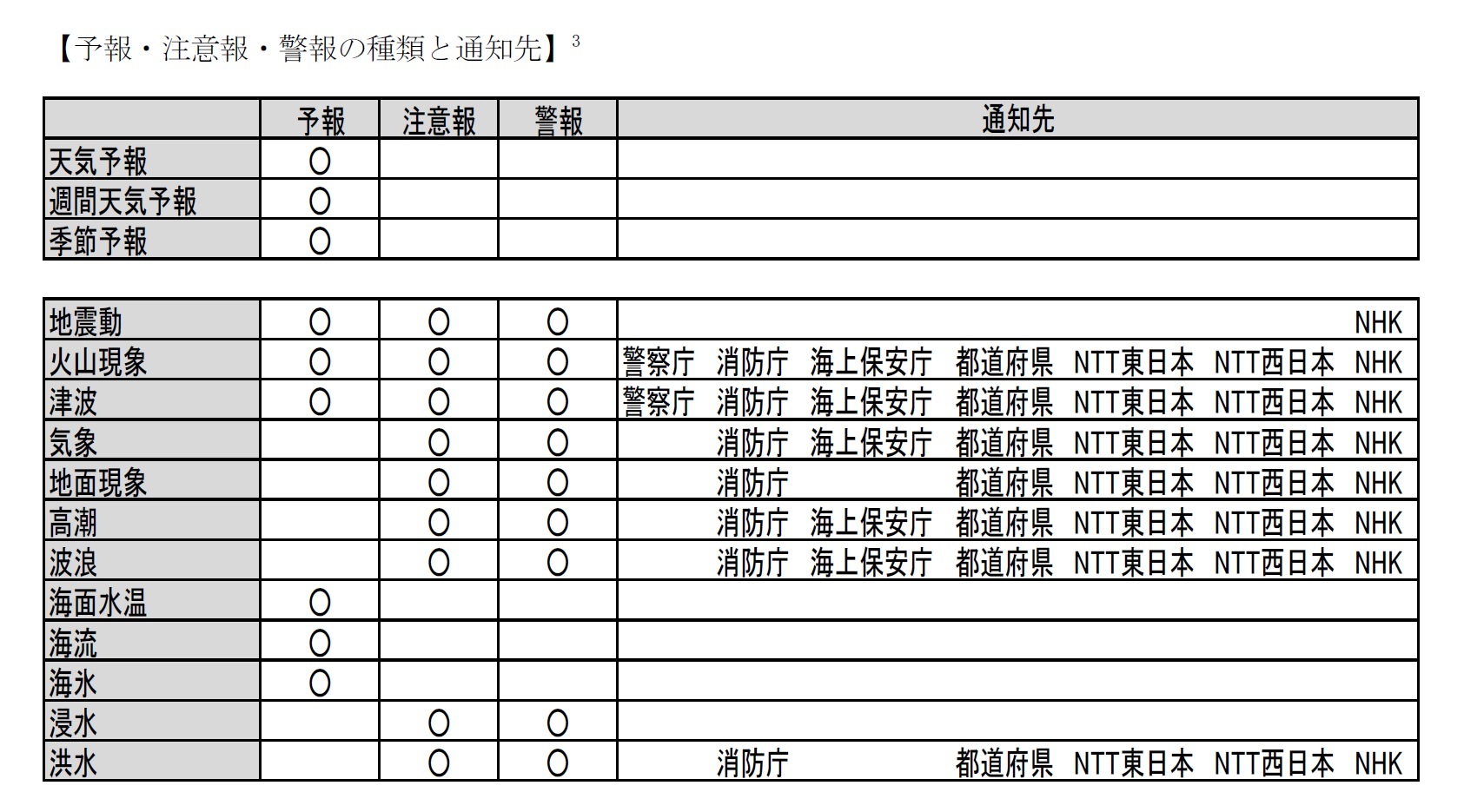

具体的には以下のような種類の予報、注意報、警報が定められている。

(一般の利用に適合する予報及び警報)

天気予報 ・・・当日から3日以内における風、天気、気温等の予報

週間天気予報・・・当日から7日間の天気、気温等の予報

季節予報 ・・・当日から1か月間、3か月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、

降水量、日照時間等の概括的な予報

日ごろ意識しないでいるが、天気予報は「3日以内の」予報で、それ以上は、週間予報などと区別されている。

ところで、類似のものとして「10日間天気予報」というのを、近年みかけるが、これは何か。

実は10日間天気予報は、気象庁が出しているのではなく、日本気象協会という民間団体が出しているものである。2

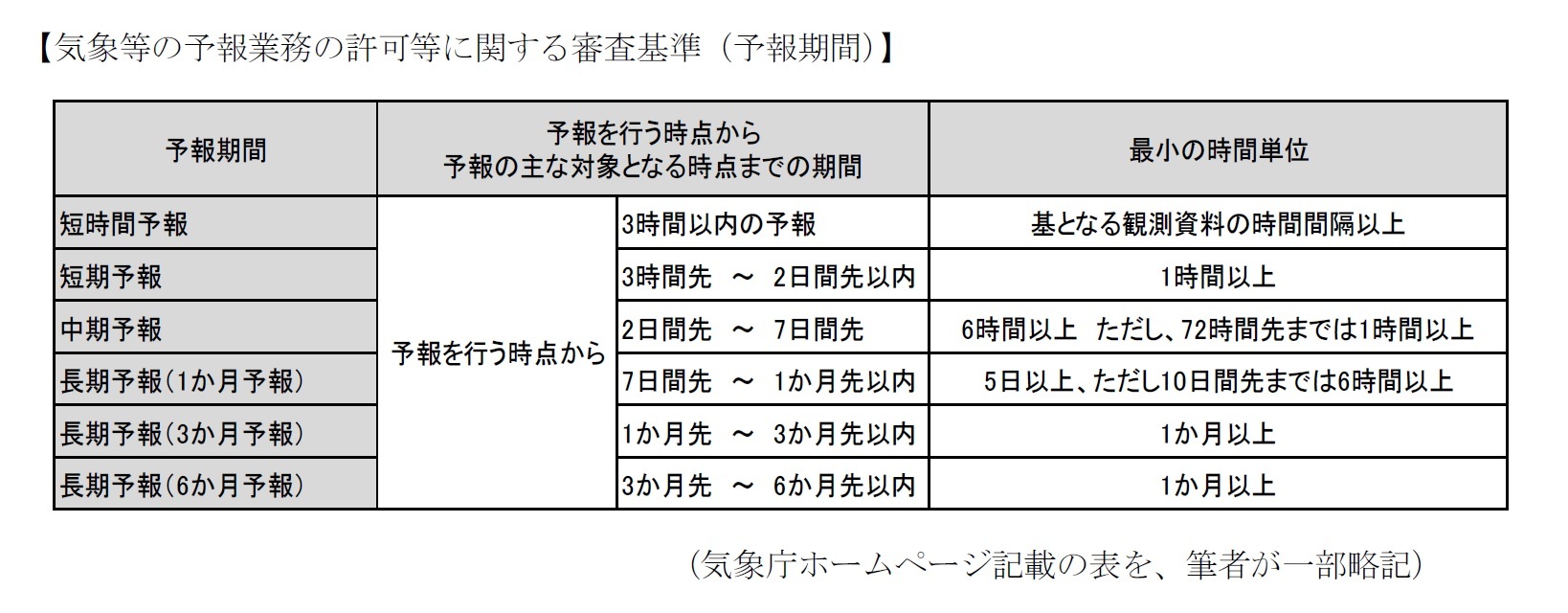

気象庁には、「予報業務の審査基準」というものを持っており、許可を得て予報業務を行なう場合、以下のような期間とすることが許可の基準となっている。

あらためて用語の定義から述べるが、それらはすべて気象業務法施行令にまとめて記載されている。

「予報」 ・・・観測の成果に基く現象の予想の発表(気象業務法第2条)

「注意報」・・・(用語の定義は特段なされていないようだが)予報のなかでも災害が起こる

おそれのある場合に、その旨を注意して行う予報(気象業務法施行令第4条)

「警報」 ・・・重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報(気象業務法第2条)

さらに警告の意味が高いものとして、現在は「特別警報」という最高段階のものがあるのだが、それは後回しにして、前段階として、通常の「予報」にも多くの種類があるので、そこから紹介する。

前のレポートでも触れたように「予報」は、所定の条件を満して気象庁の許可を得れば、誰でも出すことができる。しかし一方、「警報」については、気象庁以外の者がしてはならない、とされている(気象業務法第23条)。例外として、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村長は津波警報を行うことができる。(施行令第10条)

具体的には以下のような種類の予報、注意報、警報が定められている。

(一般の利用に適合する予報及び警報)

天気予報 ・・・当日から3日以内における風、天気、気温等の予報

週間天気予報・・・当日から7日間の天気、気温等の予報

季節予報 ・・・当日から1か月間、3か月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、

降水量、日照時間等の概括的な予報

日ごろ意識しないでいるが、天気予報は「3日以内の」予報で、それ以上は、週間予報などと区別されている。

ところで、類似のものとして「10日間天気予報」というのを、近年みかけるが、これは何か。

実は10日間天気予報は、気象庁が出しているのではなく、日本気象協会という民間団体が出しているものである。2

気象庁には、「予報業務の審査基準」というものを持っており、許可を得て予報業務を行なう場合、以下のような期間とすることが許可の基準となっている。

例えば、この表によると、3か月先までひと月ごとの予報をするのはかまわないが、ピンポイントで「○月○日の天気は、・・・」と予報するのは信頼がおけない、ということだから、念のため。

以下、それぞれ定義はあるのだが、「名は体を表している」ようなので、詳細は省略して、全ての予報、注意報、警報を挙げる。(特別警報については、別に触れる予定)

予報の伝達ということに関して言えば、まずは気象業務法第13条に「(気象庁が)自ら予報事項及び警報事項の周知の措置をとる外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。」とされている。

さらに、通知先とあるのは、気象業務法(施行令)の中で、予報ごとに、通知をしなければならない先が定められており、それぞれの機関がさらに関係各市町村へ通知する義務がある、と定められているものである。そうした仕組により、テレビ・ラジオ、インターネットなどを通じて、天気予報や注意報・警報が国民にひろくいきわたるようになっている。

以下、それぞれ定義はあるのだが、「名は体を表している」ようなので、詳細は省略して、全ての予報、注意報、警報を挙げる。(特別警報については、別に触れる予定)

予報の伝達ということに関して言えば、まずは気象業務法第13条に「(気象庁が)自ら予報事項及び警報事項の周知の措置をとる外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。」とされている。

さらに、通知先とあるのは、気象業務法(施行令)の中で、予報ごとに、通知をしなければならない先が定められており、それぞれの機関がさらに関係各市町村へ通知する義務がある、と定められているものである。そうした仕組により、テレビ・ラジオ、インターネットなどを通じて、天気予報や注意報・警報が国民にひろくいきわたるようになっている。

上記のうち、気象注意報・警報(高潮、波浪も含め)については、気象庁の内部の規則により、さらに具体的に、以下のような状況について発出する運用がなされている。(気象庁ホームページによる)

注意報・・・大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮、雷、濃霧、乾燥、なだれ、着氷、

着雪、融雪、霜、低温

警報 ・・・大雨(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

2 よくインターネットの掲示板などで「気象庁の10日間予報は信じられるのですか」などと疑問・不平を述べているのをみかけるが。

3 具体的な現象を想像しにくいのは、「地面現象」だろうか。これは「大雨、大雪等による山崩れ、地滑り」のことである。

注意報・・・大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮、雷、濃霧、乾燥、なだれ、着氷、

着雪、融雪、霜、低温

警報 ・・・大雨(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

2 よくインターネットの掲示板などで「気象庁の10日間予報は信じられるのですか」などと疑問・不平を述べているのをみかけるが。

3 具体的な現象を想像しにくいのは、「地面現象」だろうか。これは「大雨、大雪等による山崩れ、地滑り」のことである。

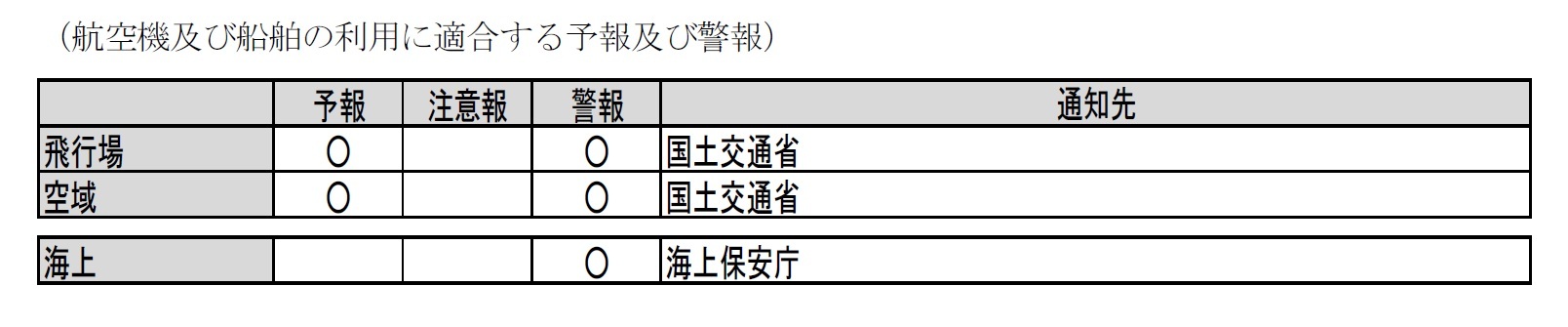

航空機の運行や空港の施設などに影響を及ぼす風向風速や視程・天気などの要素について、空港毎に発表している。これらの情報は(国外のものも含め)航空管制機関、航空会社やパイロットに提供されている。これらは航空機の離着陸などに利用するため、区域を限って、時間的にも細かく、雲・風・視程などを量的にも具体的に発表される。

警報についても同様で、飛行場○○警報など(○○には大雨、暴風など具体的な現象名が入る。)がだされる。海上警報についても同様である。

警報についても同様で、飛行場○○警報など(○○には大雨、暴風など具体的な現象名が入る。)がだされる。海上警報についても同様である。

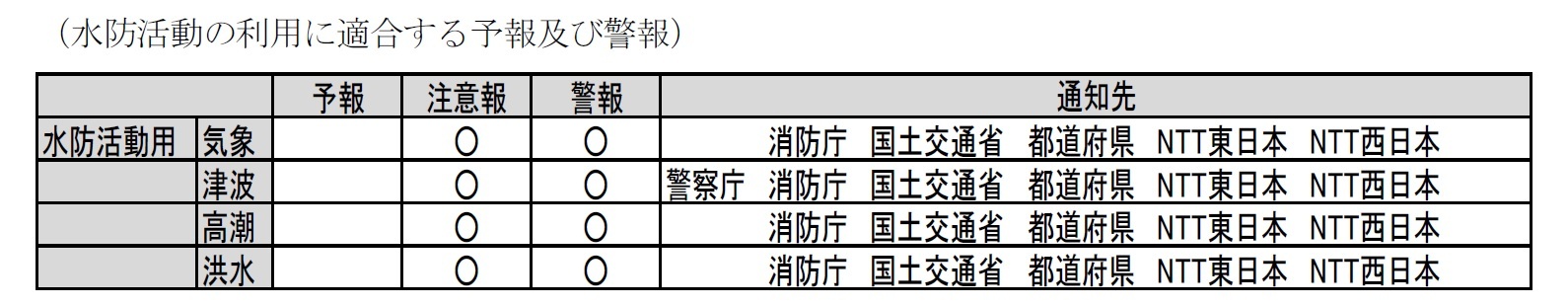

個々の地域では、全国の天気予報よりもこちらのほうが、より切実なものかもしれない。というのは、例えば、豪雨のたびに河川の氾濫による被害の恐れがあるが、それぞれの河川などに対する具体的な予報、警報であるからである。

河川の氾濫の場合、まずは指定河川洪水予報というものがだされる。○○川氾濫警戒情報など、具体的に河川の状況からなされるもので、複数の都道府県にまたがる規模の大きな河川では国土交通省と気象庁、それ以外で特に注意すべき河川では各都道府県と気象庁との共同で、予報がなされる。これについては、またあらためて述べることがあるかもしれない。

河川の氾濫の場合、まずは指定河川洪水予報というものがだされる。○○川氾濫警戒情報など、具体的に河川の状況からなされるもので、複数の都道府県にまたがる規模の大きな河川では国土交通省と気象庁、それ以外で特に注意すべき河川では各都道府県と気象庁との共同で、予報がなされる。これについては、またあらためて述べることがあるかもしれない。

2――特別警報

予報注意報に較べて、比較的最近行われるようになったのが、「特別警報」である。これは、「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行なう警報(気象業務法第13条の2)」である。気象業務法上は、

気象特別警報 地震動 火山現象 地面現象 津波 高潮 波浪

が列記されているが、気象庁のホームページによれば、気象の部分が細分化されて、

大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、

の場合となっている。

特別警報については、稿を改めて次回詳しく見ていく予定である。

予報注意報に較べて、比較的最近行われるようになったのが、「特別警報」である。これは、「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行なう警報(気象業務法第13条の2)」である。気象業務法上は、

気象特別警報 地震動 火山現象 地面現象 津波 高潮 波浪

が列記されているが、気象庁のホームページによれば、気象の部分が細分化されて、

大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、

の場合となっている。

特別警報については、稿を改めて次回詳しく見ていく予定である。

(2017年10月31日「基礎研レター」)

03-3512-1833

経歴

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/03 | 長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【注意報・警報-災害・防災、ときどき保険(4)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

注意報・警報-災害・防災、ときどき保険(4)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!