- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?

女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――性成熟期

1|思春期から性成熟期にかけて、女性は貧血になりやすい

女性は、思春期から性成熟期にかけて、過多月経によって体内の鉄分が不足すると、鉄欠乏性貧血になりやすいとされる。過多月経には、子宮筋腫、子宮内膜症や悪性腫瘍などの原因が考えられる。このため、医師による精査が必要となる場合もある。

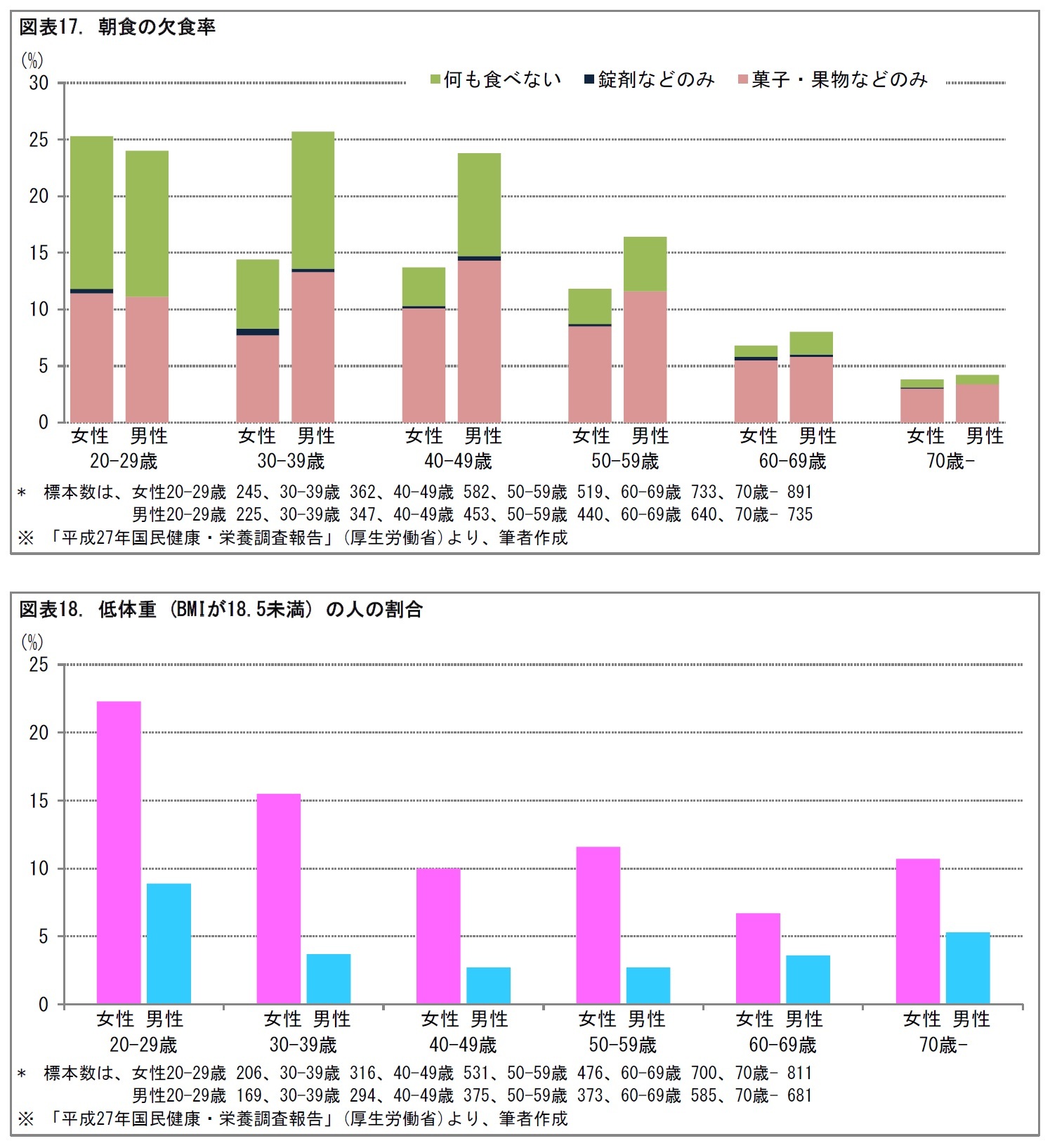

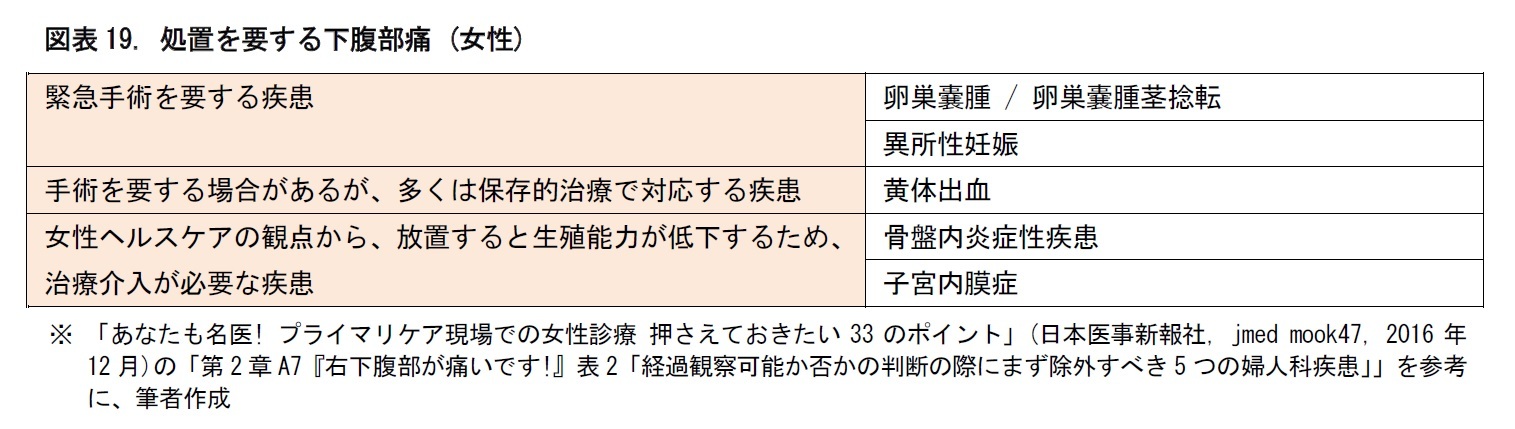

鉄欠乏性貧血の原因の1つに、偏食や、無理なダイエットが挙げられる。アンケート調査によると、20歳代の女性の25%は、朝食を何も食べないか、錠剤や、菓子・果物などのみで済ませている。この水準は、女性の他の年齢層に比べて高い。また、低体重(BMI 18.5未満)の人の割合は、20歳代の女性で20%を超えており、これも他の年齢層に比べて高い。毎日朝食をとるなど、食生活の改善が必要と考えられる25。

25 なお、図表に示す通り、男性の20~40歳代も、朝食の欠食率は20%を超えている。日本では、若年世代を中心に、朝食の重要性が、十分に浸透していないものと見られる。

2|月経周期を整えるために、ピルが活用されることがある

子宮の状況を整えたり、月経異常を改善したりするために、ピルが活用されることがある。ピルは、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲスチンの配合剤として、製造されている26。自費処方の避妊用のピルは経口避妊薬(Oral Contraceptive, OC)、保険処方される治療用ピルはLEP製剤(Low-dose Estrogen Progestin)と呼ばれる。LEP製剤は、卵胞ホルモンの成分が50マイクログラム未満の低用量や、30マイクログラム未満の超低用量で処方される27。

ピルには、避妊の効果がある。具体的には、排卵の抑制、子宮頸管への精子の進入阻止、受精卵の着床抑制を通じて、避妊を可能とする。併せて、ピルには避妊以外の副効用もある。例えば、月経周期を整え、月経量を減少させる。子宮内膜症の予防や、病変を縮小する。卵巣の良性腫瘍を減少させる、などの効用である。ただし、ピルには、副作用もある。特に、重篤なものは、血栓症である。このため、ピルの服用にあたっては、詳細な問診が行われる28。例えば、目がチカチカするといった前兆を伴う偏頭痛がある場合には、治療でコントロールされていても、ピルの処方は不可とされている。

26 正確には、プロゲスチンは黄体ホルモン類似物質。黄体ホルモンであるプロゲステロンは、経口投与されると、大部分が腸管からの吸収後に肝臓で急速に代謝されてしまう。このため、代わりに類似物質であるプロゲスチンが用いられる。

27 1マイクログラムは、100万分の1グラム。

28 日本産科婦人科学会は、OC・LEPガイドラインを公表している。その中で、ピルの初回処方時に用いる問診票を定めている。

3|女性は下腹部痛を患うケースが多い

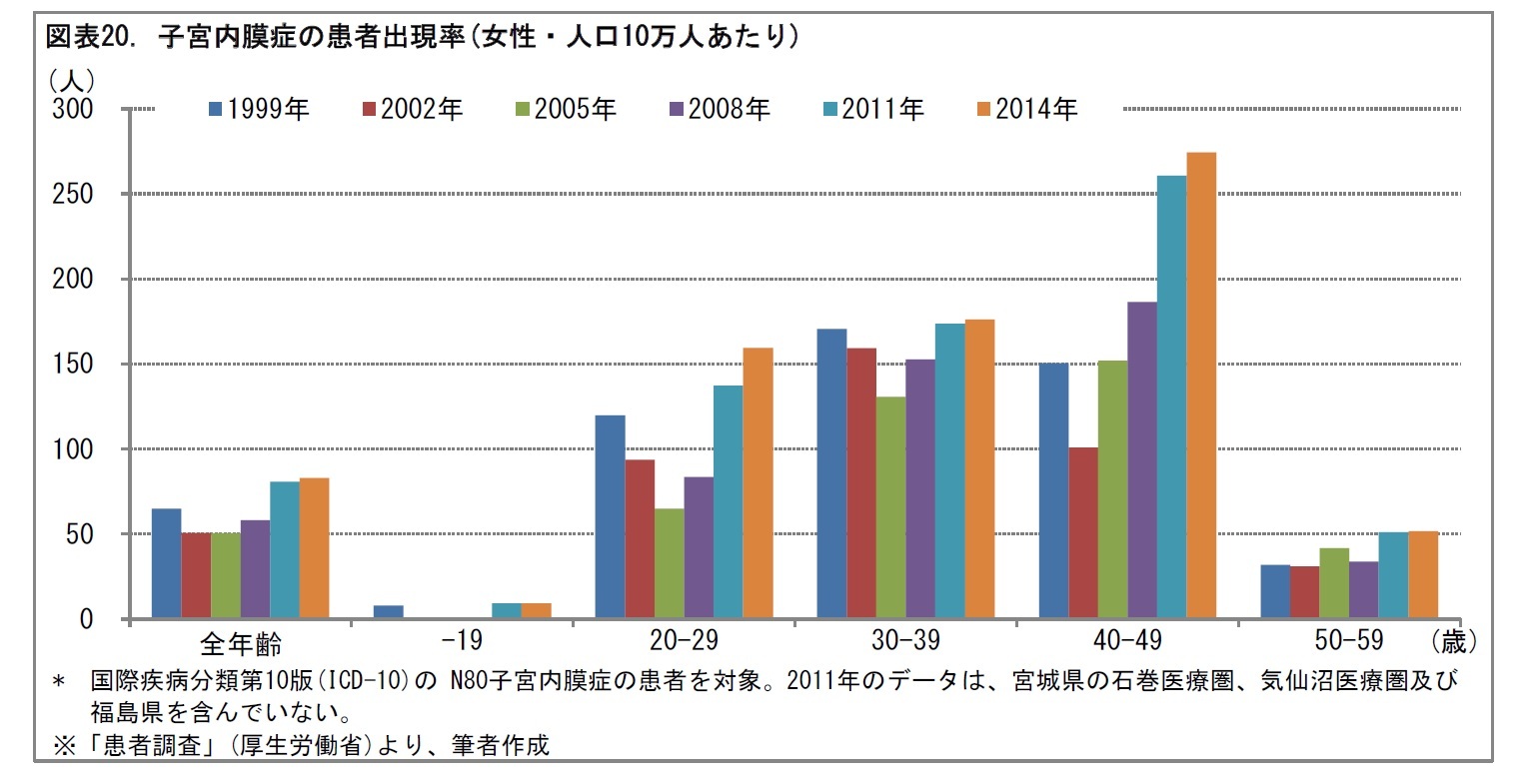

女性は子宮・卵巣を有するため、一般に、男性よりも下腹部痛を伴う病気が起こりやすいとされる。下腹部痛を引き起こす原因には、様々なものが考えられる。特に、卵巣嚢腫(のうしゅ)および卵巣嚢腫茎捻転(けいねんてん)29、異所性妊娠30、黄体出血31、骨盤内炎症性疾患32、子宮内膜症(後述)の5つの疾患については、経過観察とせず、緊急手術等の処置を要する。このため、まず、婦人科専門医による診療が必要となる。

29 卵巣嚢腫は卵巣の内部に液体などがたまって肥大化する良性の腫瘍。自覚症状が乏しく気づきにくいとされる。腫瘍が肥大化して、その重みに耐え切れずに卵巣が回転して、卵巣を支えている靭帯がねじれた場合、卵巣嚢腫茎捻転と呼ばれる。

30 子宮外妊娠で、主に卵管での妊娠。

31 黄体期の中期(次の月経開始予定日の1週間前頃)に、黄体の破裂として発症。黄体は新生血管が多く、出血をきたしやすいとされる。大量の出血により、ショック状態に陥る場合もある。

32 子宮、卵巣、卵管、骨盤腹膜などの骨盤内臓器に起こる感染症の総称。性感染症を引き起こす、クラミジアや、淋菌によるものが多い。

4|子宮内膜症は、発症当初から治療が開始されるようになってきている

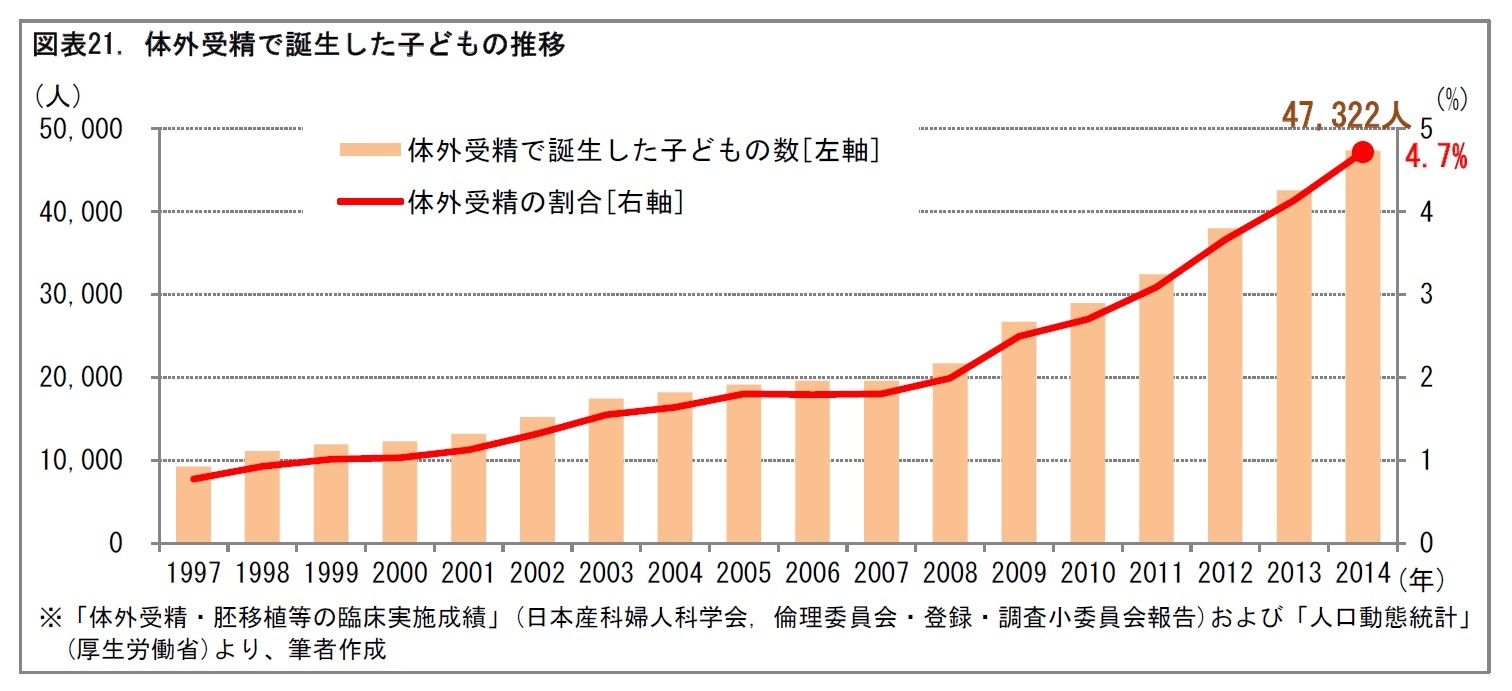

子宮内膜症は、本来、子宮内腔にしか存在しないはずの子宮内膜や子宮内膜様の組織が、子宮以外の場所(卵巣・膣・外陰部など)にできる病気とされる。詳細な原因は、解明されていない。月経困難症、慢性疼痛、不妊の原因となる。子宮内膜症は、妊娠経験のない人に多く見られるとされている。近年、晩婚化・晩産化の進行に伴い、罹患者数が増加している。

最近の研究により、子宮内膜症は、初経前後の小児期からの疾患であることが明らかとなってきた。小児期に、病変が現れては消える、レッドスポットと呼ばれる状態が発端となる。これが慢性化して、ブルーベリースポットと呼ばれる状態になると、月経困難症や間欠的な骨盤痛となる。しかし、従来は、この状態に至っても、無診断のまま放置されることがあった。近年、腹腔鏡検査が普及し、早期に、子宮内膜症と診断されるケースが増えてきている。これにより、発症当初から、治療が開始されるようになってきている。

子宮内膜症には、月経のたびに症状が進行するという性質がある。子宮内膜症の患者の35~50%が、不妊症を呈するとの報告もある。また、卵巣嚢胞などが、将来、がん化するリスクもあると言われる。その一方で、女性の8人に1人には、子宮内膜症が存在すると言われており、性成熟期の女性にとっては、「生理痛」として、一般的な疾患となっている33。

治療には、手術療法と、薬物療法がある。手術療法の場合、妊孕性(にんようせい)34を保持するために子宮全摘ではなく、卵巣機能を温存する治療法が用いられることがある。しかし、その場合、手術後の再発率が高くなってしまうという、ジレンマを抱えるとされる。薬物療法の場合、LEP製剤や、経口プロゲスチンなどが用いられる。

33 「女性医療のすべて」(メディカルレビュー社, 2016年10月)の「Ch. 2 II2 若年性の子宮内膜症」の項より。

34 妊娠のしやすさのこと。

5|不妊治療を受ける人が増加している

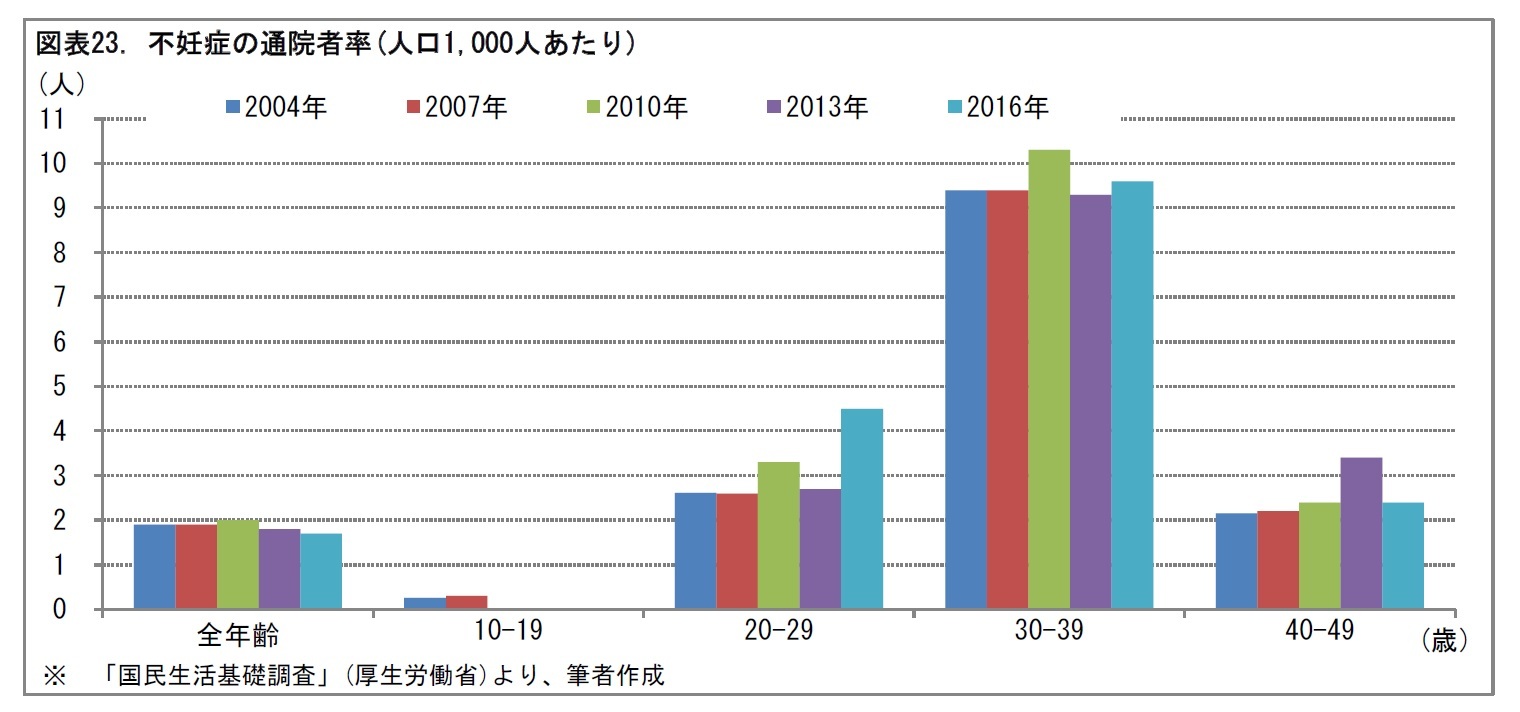

不妊に悩むカップルは、昔から存在していた。近年、晩婚化・晩産化の進行に従い、不妊に悩む人は増加している。一方、不妊治療の技術は向上しており、以前に比べて、妊娠・出産の可能性の向上につながっている。以下、不妊治療について概観する。

(1) 体外受精による出生数

不妊治療には、タイミング法35、人工授精36、体外受精などがある。体外受精は、男性と女性から、精子と卵子を採取して、体外で受精させ、培養・胚凍結の後、女性の子宮に移植して、妊娠・出産を目指す治療法を指す。日本では、1983年に、初めて体外受精による子どもが誕生したとされる。それ以来、体外受精で生まれる子どもの数は、年々、増加している。日本産科婦人科学会の調査によると、2014年には、47,322人が体外受精で生まれており、その割合は、出生数全体の4.7%となっている。また、2014年までの累積出生児数は、431,626人となっている。

35 排卵の時期を予測して、その時に性行為をもつことで、受精・着床・妊娠の確率を高める方法。

36 排卵の時期を予測して、そのタイミングに合わせて、精製した精液を子宮内に注入することで、受精・着床・妊娠の確率を高める方法。

(2) 出産の高齢化と治療技術の高度化

一般に、高齢のカップルほど、妊孕性は低下する、とされている。加齢に伴い、卵子のもととなる卵胞の数が減少することや、染色体異常により、精子や卵子の質が低下することなどが、その要因として考えられている。

一方、近年、不妊治療に用いられる高度生殖技術は、向上している。例えば、採卵の際の卵胞への穿刺(せんし)技術や、胚凍結の際のガラス化保存法と呼ばれる急速凍結技術などで、テクノロジーの進歩が見られている。

(3) 不妊の悩みの拡大

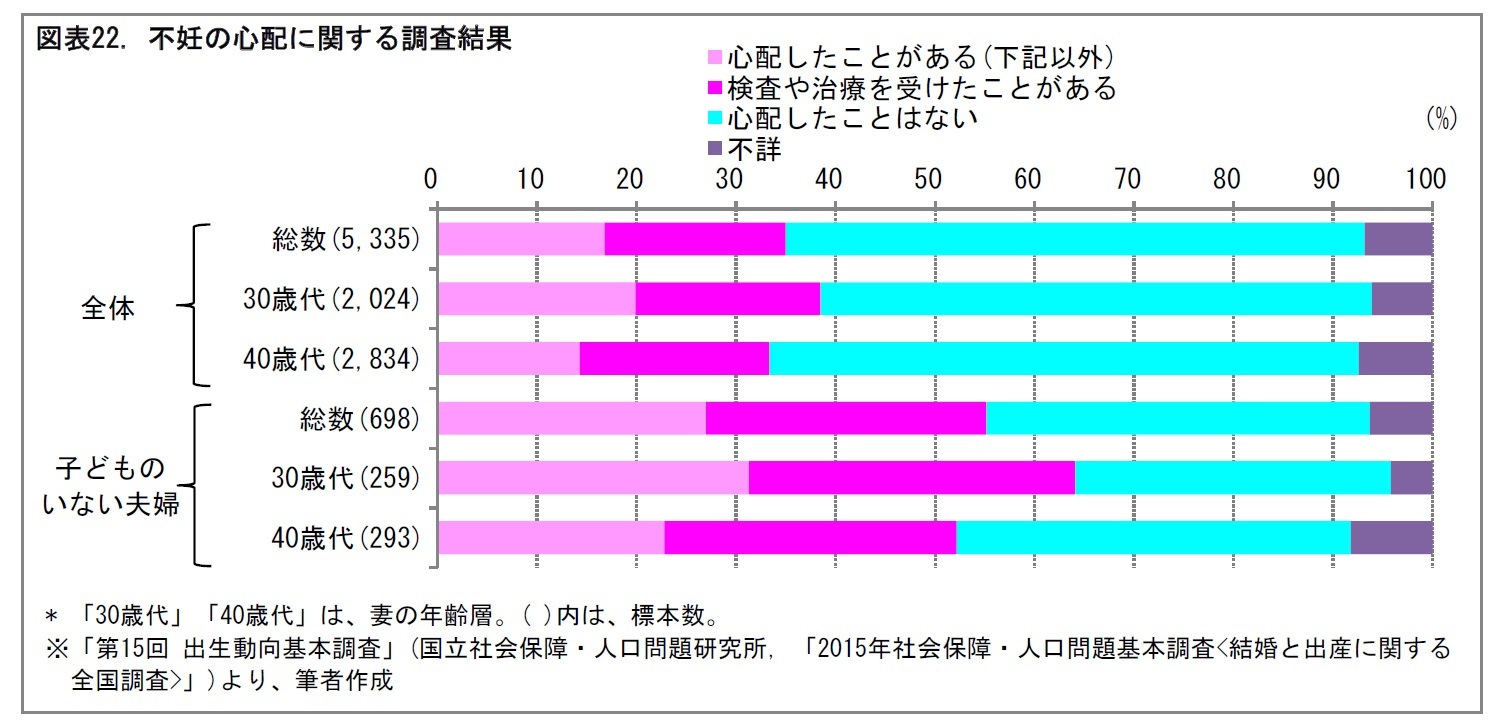

不妊に悩むカップルは、増加している。国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、不妊を心配したことがある(または検査や治療を受けたことがある)夫婦の割合は、35%となっている。特に、子どものいない夫婦では、この割合は55%にのぼっている。不妊の悩みは、30歳代の人を中心に、広がりを見せている。

併せて、若齢期から、女性だけではなく男性も含めて、不妊や妊孕性に関する知識を学ぶ機会を増やすなど、社会全体で、不妊についての理解を高めていく必要性があるものと考えられる39。

37 体外受精、顕微授精(顕微鏡下で、卵子に対して、精子1個を注入して、受精を促す方法)、胚移植による不妊治療。現在、特定不妊治療は、保険適用とならないため、治療を受ける人に、高額な医療費がかかっている。

38 国は、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を行っている。これは、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の体外受精・顕微授精に要する費用の一部を助成する制度を指す。(厚生労働省のパンフレットより)

39 不妊治療については、「みんなに知ってほしい 不妊治療と医療保障」(ニッセイ基礎研究所, 2017年)を参照いただきたい。

(2017年07月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!