- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?

女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

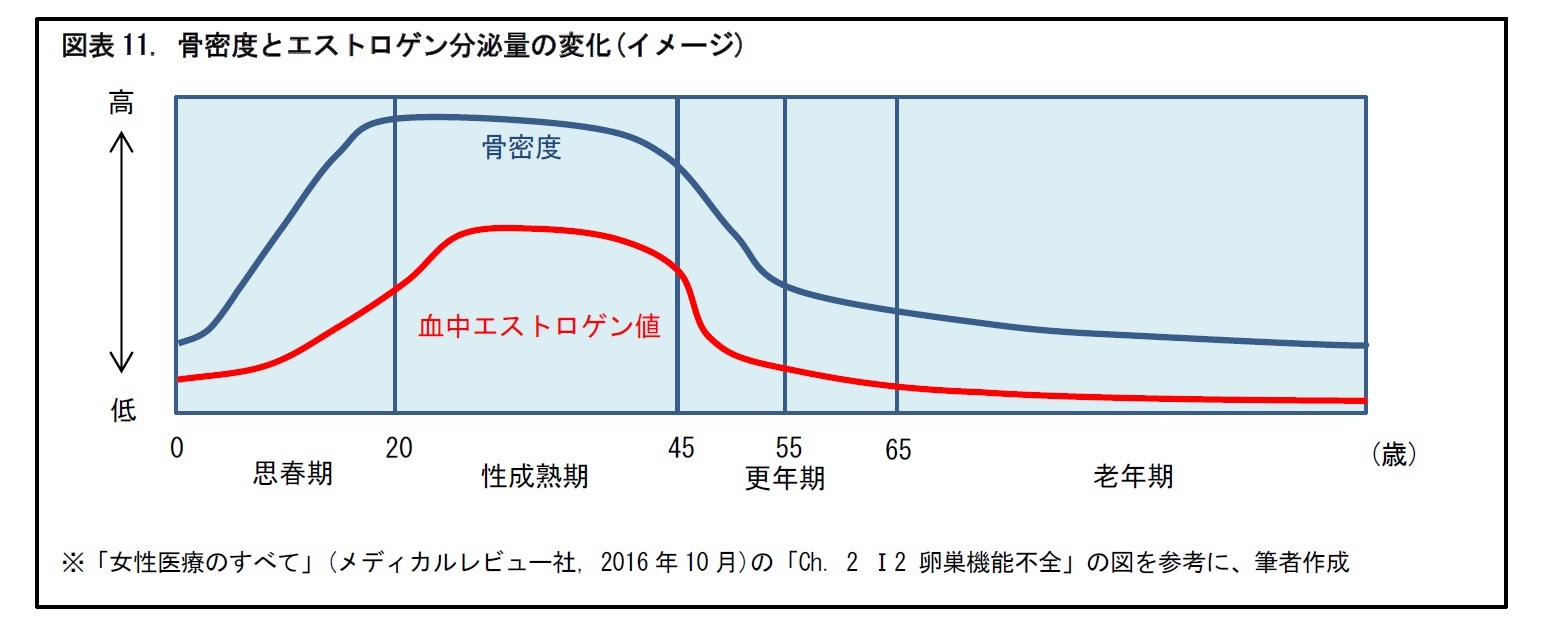

女性ホルモンの1つであるエストロゲンは、骨量の増加を促すとされる。骨量とは、骨に含まれるカルシウムなどのミネラルの量を指す。なお、骨粗鬆症は、骨密度(こつみつど)12をもとに判定される。骨量と骨密度は、厳密には異なるが、関連性は強いと考えられている。そのため、骨量の減少抑制が、骨粗鬆症の予防に重要であるとされている。

女性の骨量は、エストロゲンの分泌により、10~11歳頃から増え、12~14歳に急増するとされている。思春期を経て、20歳頃には、最大骨量(Peak Bone Mass, PBM)を獲得すると言われる。エストロゲンの分泌が不足して、PBMが獲得できない場合、老年期の骨粗鬆症や、骨折のリスクにつながる。

12 骨の内側にあって内部から骨構造を支える骨梁(こつりょう)の部分の、単位体積あたりのミネラル量を表す。(骨の表面を形成する部分は、骨皮質(こつひしつ)と呼ばれる。)

4|月経周期が短かったり、長かったりすると、月経不順とされる

月経周期が24日以内の場合は、頻発月経と呼ばれる。黄体機能不全による黄体期の短縮や、無排卵周期症13などが、原因となって引き起こされる。一方、月経周期が39日以上の場合は、希発月経と呼ばれる。多嚢胞性卵巣症候群14により、卵胞期が長期化したり、卵胞の発育が中断されたりすることなどが、その原因となる。

13 子宮内膜は増殖しているものの、脳の中枢部分あるいは性腺の異常によって、卵巣内で卵胞が成熟せず、排卵に至らない。排卵に至らなかった卵胞は退縮して、月経のような出血が起こる。(「あなたも名医! プライマリケア現場での女性診療 押さえておきたい33のポイント」(日本医事新報社, jmed mook47, 2016年12月) の「第2章A5『月経周期が不順です』」などより)

14 排卵が阻害されて、卵巣内に多数の卵胞がたまり、月経異常を生じた病態。この病態を呈する人は、耐糖能異常の頻度が高い。肥満の人に多く、インスリン非依存型糖尿病、高血圧などの、メタボリックシンドロームとの関連が強いとされる。BMIが25以上の肥満の場合は、まず体重を減らすことから治療が行われる。

5|月経困難症が生じる場合もある

通常、月経の際は、子宮内膜で作られる生理活性物質15によって、子宮筋が収縮する。子宮内膜が脱落して、出血とともに子宮頸管を通って排出される。この生理活性物質が過剰に作られると、子宮の過収縮が生じたり、子宮頸管が狭小になったりすることで、月経痛が生じると考えられている。そして、これが、月経困難症になると言われている。月経痛に伴って、動悸、めまい、頭痛、悪心(おしん)16、嘔吐、下痢が生じる場合もある。

月経困難症には、器質的異常がある器質性のものと、器質的異常のない原発性のものがある。器質性月経困難症は、子宮内膜症、クラミジア感染などによる骨盤内炎症、性器奇形に伴うものなどがある。これらの場合、まず、原因となっている疾患の治療が行われる。その際、手術療法が行われる場合もある。

原因疾患の治療効果が見られない場合や、原発性月経困難症の場合は、主に、薬物療法17が行われる。電気刺激、鍼灸(しんきゅう)、温熱による子宮弛緩、などの非薬物療法が用いられることもある。

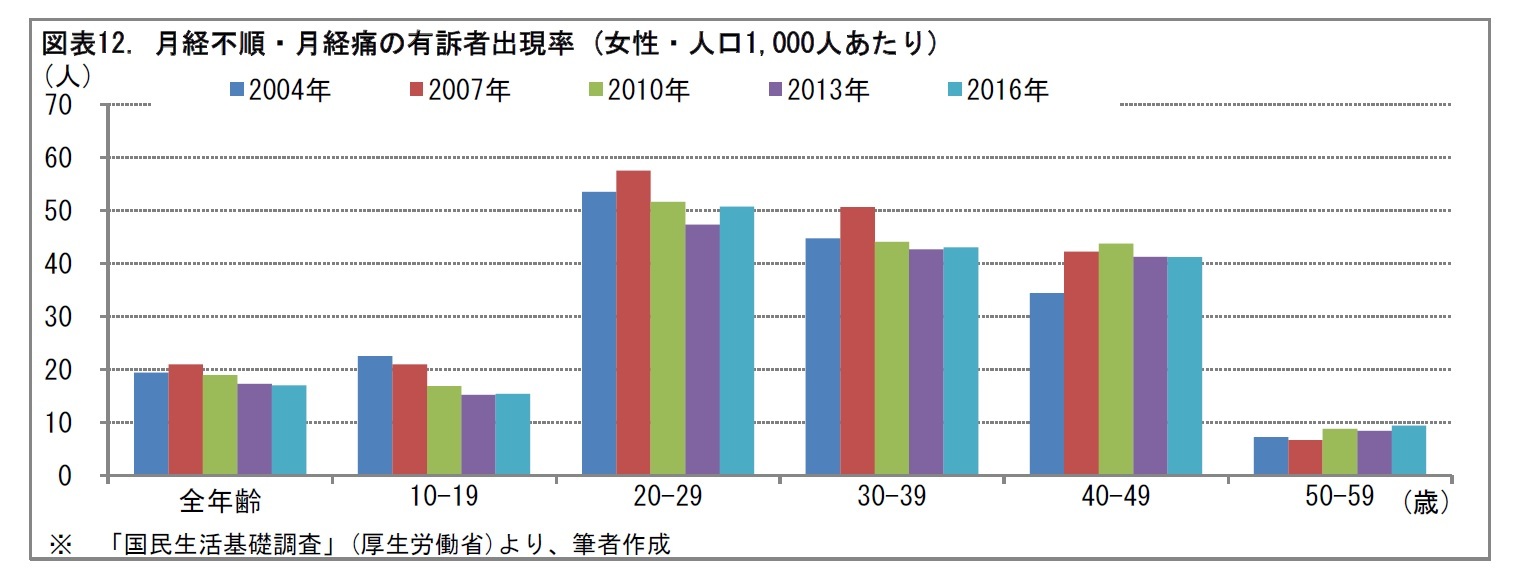

国民生活基礎調査(厚生労働省)によると、2016年に、月経不順・月経痛の有訴者は、10歳代では、人口1,000人あたり10数人程度。20歳代では、50人程度。30~40歳代では、40人程度となっている。

15 プロスタグランジンと呼ばれる。動物組織中の様々な器官で作られており、10種類以上に分類される。血圧降下、胃液分泌、腸管収縮、血液凝固などの機能を持つ。

16 心持がわるく、はきけを催す感じ。むかつき。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

17 薬物療法としては、PGを阻害する非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が第一選択となる。月経開始して痛みを感じる前に内服する方が効果が高いとされる。低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP製剤)も用いられる。この製剤は、子宮内膜の肥厚を抑制する効果があり、子宮内膜症の予防にも用いられる。ただし、血栓症のリスクを増加させるため、血栓症ハイリスクの患者には使用できない。このほか、薬物療法として、漢方薬が用いられることもある。

6|月経前症候群が生じる場合がある

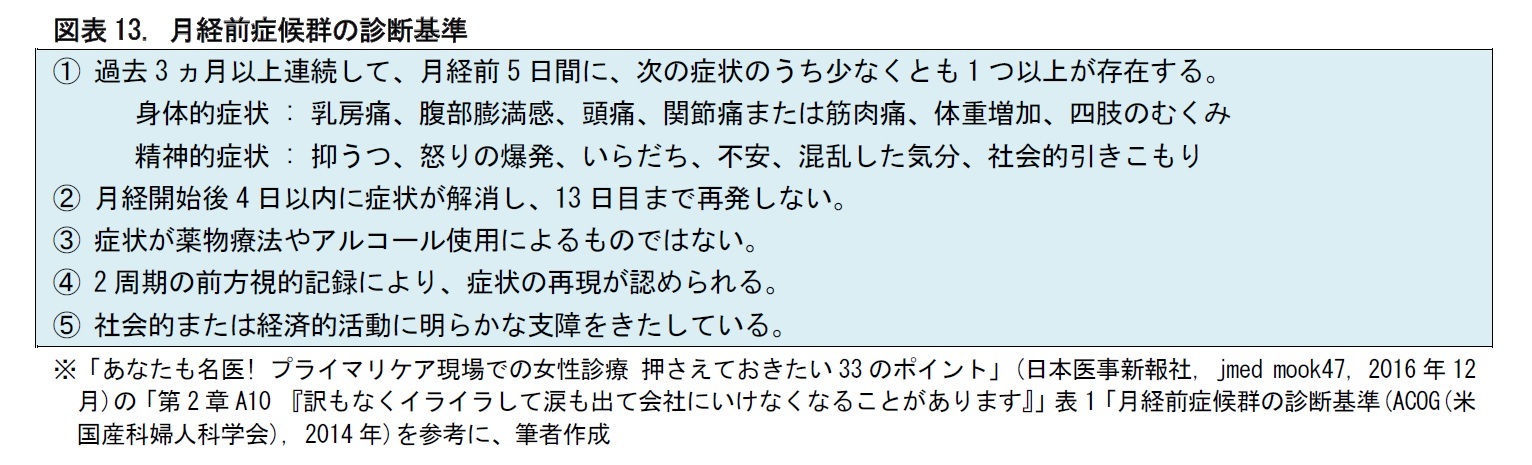

月経前には、月経前症候群(PreMenstrual Syndrome, PMS)が生じる場合がある。PMSは、月経前3~10日の黄体期の間に続く精神的あるいは身体的症状で、月経の発来とともに減退ないし消失するものとされている18。身体的症状として、乳房痛、腹部膨満感、頭痛などがある。一方、精神的症状としては、抑うつ、いらだち、不安感などがある。通常、PMSは、下表に示す、米国産科婦人科学会の診断基準により、診断される。

19 薬剤としては、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)(後編参照)が用いられる。

7|月経前不快気分障害に至る場合もある

PMSのうち、精神的症状が主体で、重症化したものは、月経前不快気分障害(PreMenstrual Dysphoric Disorder, PMDD)と言われる20。PMDDもPMSと同様、月経の発来とともに減退ないし消失する。PMDDの症状は、精神的症状と身体的症状に大別される。精神的症状としては、強いイライラ感、病的なレベルの不安感や抑うつ、著しい情緒不安定、集中力・判断力の大幅な低下などがある。一方、身体的症状としては、睡眠障害、食欲の異常(亢進もしくは不振)などがある。

PMDDの治療は、抗うつ薬による薬物療法が中心となる。2011年に、厚生労働省の研究により、PMDDの薬物治療のガイドラインが作成された21。その中では、様々な薬剤の有効性と安全性の検討結果に従って、治療法を7段階の推奨度に分類している。このガイドラインは、実際の治療の際の参考とされている22。

20 PMDDは、米国精神医学会による診断分類(DSM-5)では、抑うつ障害群(depressive disorders)に分類されている。

21 「エビデンスに基づいた月経前不快気分障害(PMDD)の薬物治療ガイドライン」山田和男、神庭重信(臨床精神医学 40, 2011年)。なお、その後、このガイドラインの改訂版も作成されている。

22 「女性医療とメンタルケア」久保田俊郎・松島英介編(創造出版, 2012年)等より。

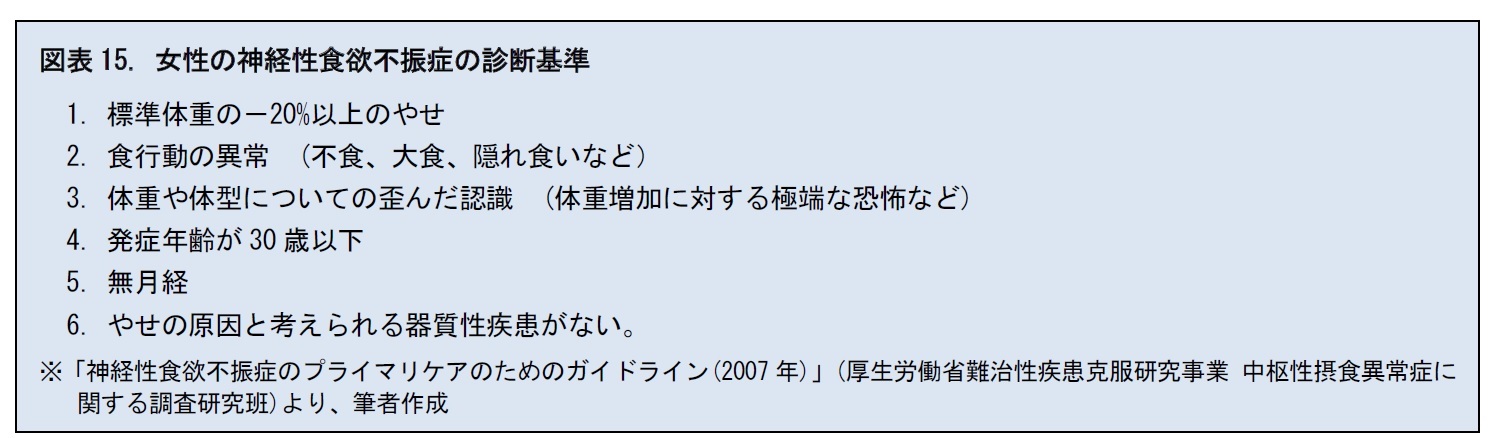

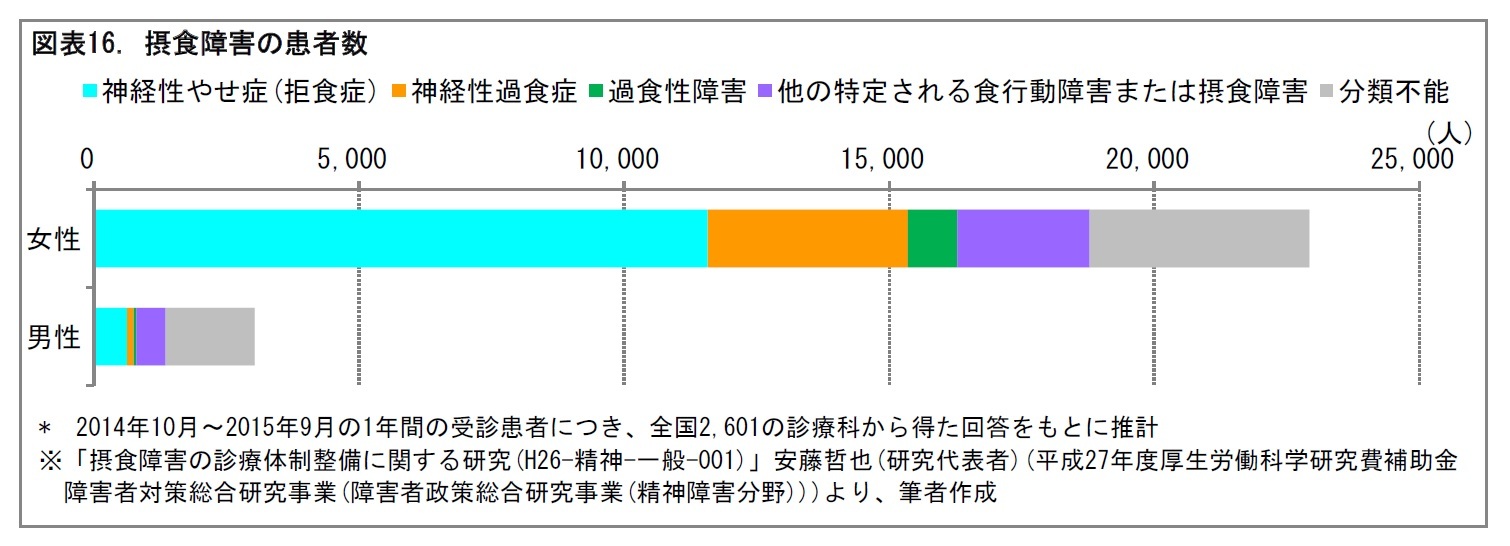

8|思春期には、摂食障害を患うケースがある

思春期の女性は、摂食障害を発症することが多い、とされている。摂食障害は、神経性食欲不振症と神経性過食症、特定不能の摂食障害などに分かれる。特に、神経性食欲不振症は、拒食症として知られている。神経性食欲不振症については、思春期の女性は、痩身を賛美しがちな社会風潮の中で、過剰なダイエットを実践しがちなこと。思春期から20歳代にかけては、学校や職場等での友人・同僚との対人関係、進学・就職等の進路選択など、多くのストレスに遭遇しがちなこと。などが、背景にあるものと考えられている。

女性の神経性食欲不振症について、日本では6つの診断基準が設けられている。肥満や、やせの程度を表す尺度として、国際的には、BMI(Body Mass Index)23が用いられる。BMIが22となる体重が、標準体重とされている。なお、日本人の体形を考慮した日本独自の方法24が推奨されることもある。

23 体重(キログラム単位)を、身長(メートル単位)の2乗で割り算して得られる値。

24 15歳以上の場合、身長の1次関数として、標準体重を算定する方法で、平田の方法と言われる。具体的には、身長が150cm以下の場合は、身長(cm)-100。150~160cmの場合は、(身長(cm)-150)×0.4 + 50。160cm以上の場合は、(身長(cm)-100)×0.9 と算定する。

(2017年07月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性医療の現状(前編)-無理なダイエットは、高齢期にどのような影響をもたらすか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!