- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の雇用・就労 >

- 高齢者がより活躍できる労働市場の構築を目指して-同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用できる取り組みの実施を-

高齢者がより活躍できる労働市場の構築を目指して-同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用できる取り組みの実施を-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

このように高齢化率が上昇した理由としては、平均寿命が毎年上昇していること以外にも出生率がなかなか回復していないことが挙げられる。日本の出生率は2005年に過去最低である1.26まで落ち込んでいたが、その後はゆるやかではあるが徐々に回復しており、2015年には1.46まで回復している。しかしながら、まだ現在の人口が維持できる出生率(人口の置き換え水準)2.07には至っておらず、総務省が7月5日に発表した住民基本台帳に基づく2017年1月1日時点の人口動態調査によると、日本人の総人口は前年より30万8084人も減り、1億2558万3658人まで減少している。さらなる問題は生産年齢人口(15~64歳)が大きく減少することにより労働力不足が深刻化していることである。1996年から減少し続けている生産年齢人口は、2011年から2015年までには4年連続で毎年80万人以上も減少しており、今後も大幅に減少することが見込まれている。2016年3月の大卒者が56万人弱であったことを考慮すると、その規模の大きさが分かる。

2――高年齢者雇用安定法の改正と定年の引き上げ

このように定年の引き上げが義務化された最も大きな理由としては、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことが挙げられる。つまり、2000年の年金改正により、2013年度から男性の老齢厚生年金の支給開始年齢が3年ごとに1歳のペースで引き上げられ、2025年度には65歳から年金が支給されることになった(女性は5年遅れ)。そこで、定年を60歳のまま維持すると雇用と年金との間に所得の空白期間が生まれることとなるので、年金の支給開始年齢に合わせて、定年を引き上げることが決まったわけである1。

1 1994年の高年齢者雇用安定法(1986年に成立)の改正により、60歳未満の定年が禁止されることになった(施行は1998年)。

3――増加する高齢者の労働市場への参加

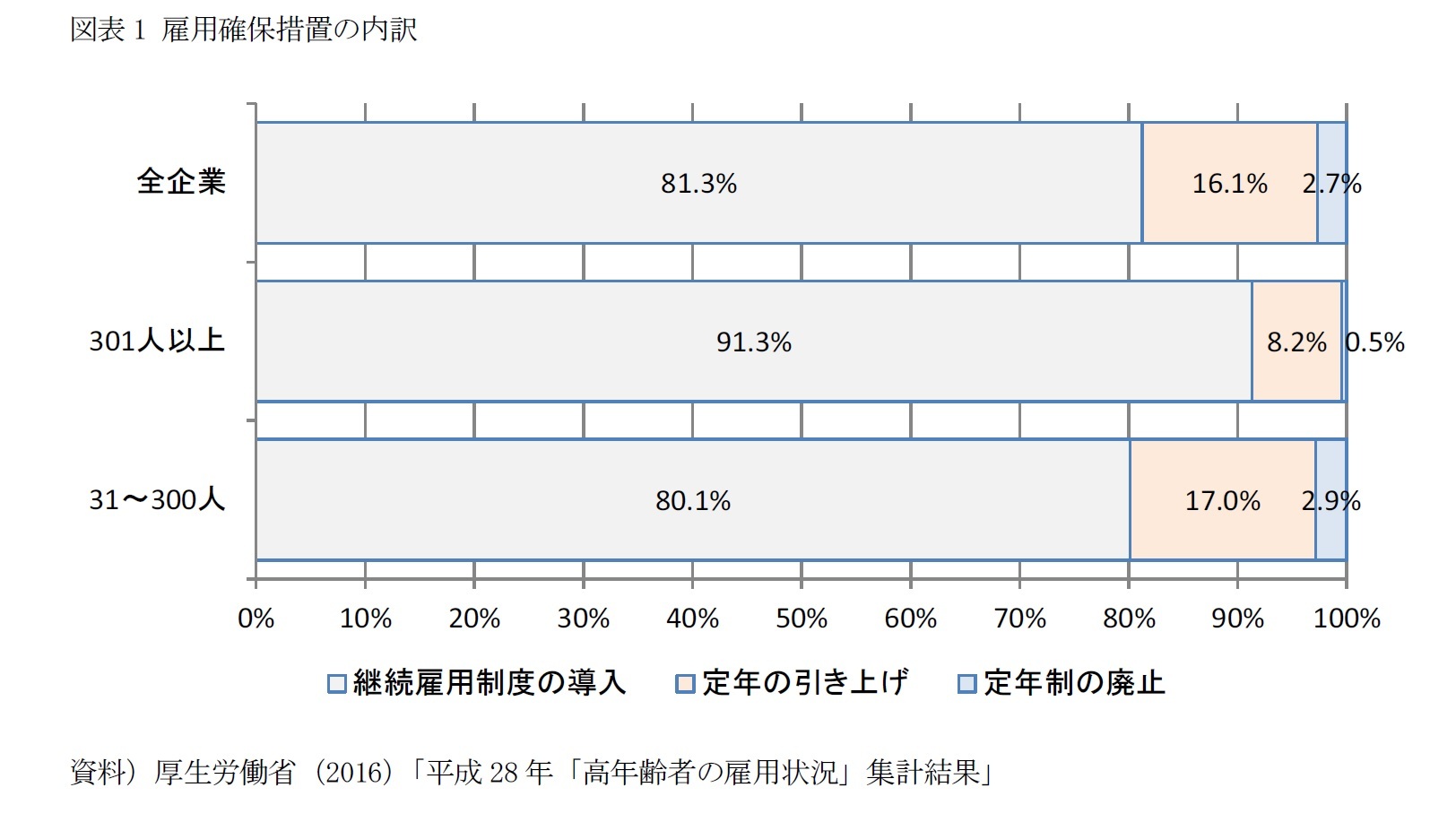

2016年6月1日時点で定年を65歳以上にしている企業の割合は16.0%に留まっているが、2012年の高年齢者雇用安定法の改正により、2013年4月から3年ごとに1歳ずつ定年が引き上げられて、2025年には希望者全員を65歳まで雇用することが企業に義務化されたので、今後定年を65歳にする企業の割合は大きく増加すると予想される。

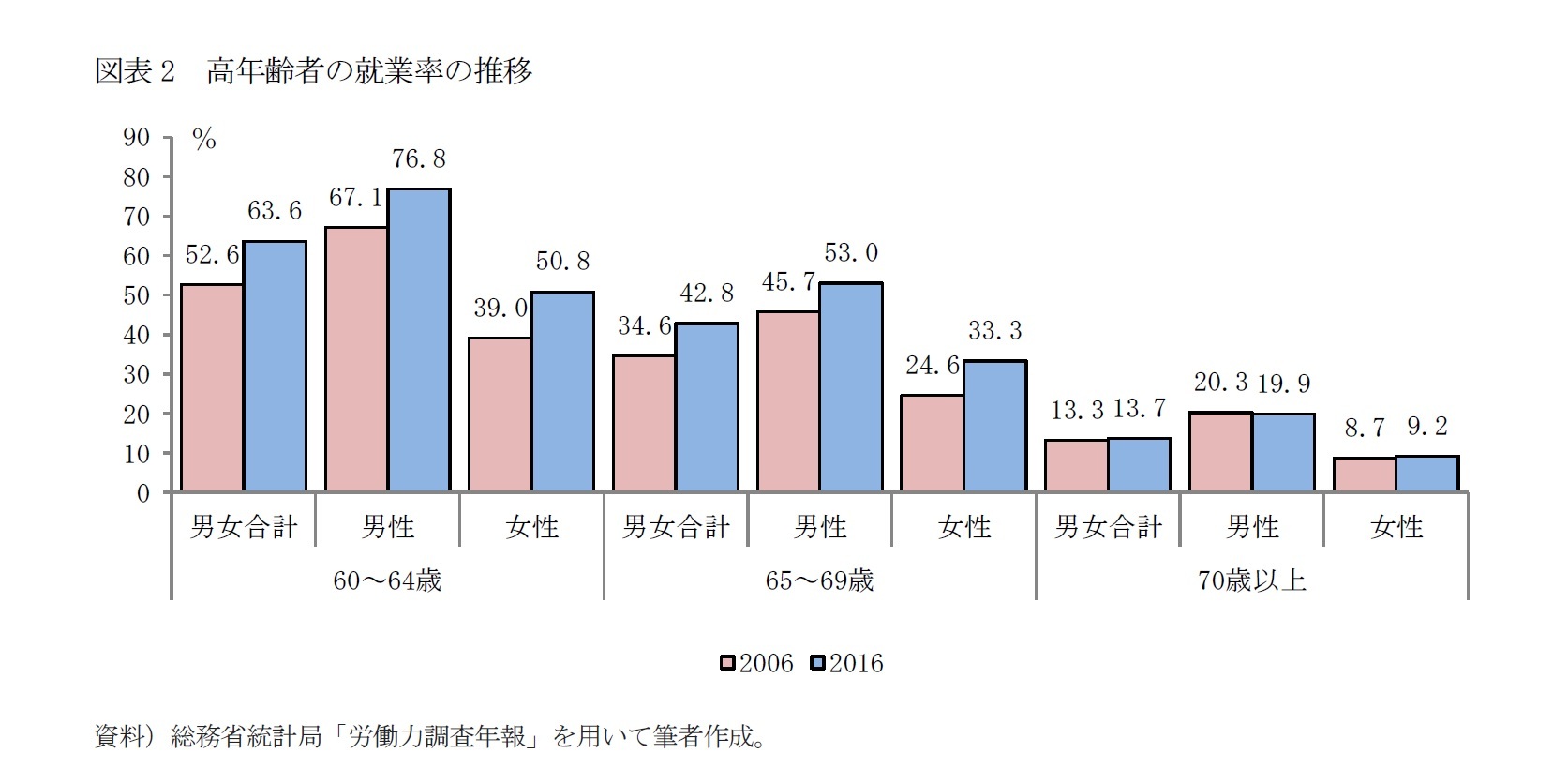

では、実際どのぐらいの高齢者が労働市場に参加することを希望し、働いているのかを見てみよう。内閣府が2014年に実施した調査2では、60歳以上の高年齢者を対象に何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか聞いており、「働けるうちはいつまでも」が28.9%と最も多く、次いで「65歳くらいまで」、「70歳くらいまで」がともに16.6%となっており、71.9%の高年齢者が就労を希望していることを明らかになった。また、総務省統計局の「労働力調査」によると、60~64歳、65~69歳の高年齢者の就業率は、2006年の52.6%、34.6%から2016年には63.6%、42.8%に上昇している(図表2)。

2 内閣府(2014)「高齢者の日常生活に関する意識調査(平成26年)」

4――今後の課題

60歳以上の高年齢者の場合、自らの希望により非正規職として働いているケースが多いとは言え、日本では非正規職の賃金を含めた処遇水準が正規職に比べてかなり低いことを考えると、ただ看過する問題ではないと思う。60歳で定年を迎え、その後再雇用された高年齢者の給与水準は、定年前に比べて5~7割程度まで下ることを一般的に見られる。これは正社員の場合、若い時には自分の貢献度より低い賃金を受け取るが、中高年期には本人の貢献度より高い賃金を受け取るという年功序列型賃金制度を前提としており、定年後には単純に貢献度に見合った賃金が払われるという原理が適用されているとも思われる。しかし、改正高年齢者雇用安定法は企業が高年齢者を一定年齢まで雇用することを義務化しているものの、賃金水準に関する基準を設定していないため、一部の高年齢者の場合、本人の貢献度よりも低い賃金を受け取っている可能性が高い。また、継続雇用ではなく、高年齢者が新しい会社に雇われる場合でも年齢を理由に賃金水準が低く設定されるケースも頻繁に見られる。

人口の減少が進むなかで今後経済成長を維持するためには高齢者がより活躍できる環境を構築する必要がある。そのためには現在政府が実施している同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用されるなど高齢者であることを理由に労働市場で差別されないように制度や意識を改善することが大事である。今後より多くの高齢者が労働市場で活躍されることを強く望むところである3。

3 本稿は『福利厚生情報』2017年第3号に掲載された原稿を加筆修正したものである。

(2017年07月24日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者がより活躍できる労働市場の構築を目指して-同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用できる取り組みの実施を-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者がより活躍できる労働市場の構築を目指して-同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用できる取り組みの実施を-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!