- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- エンゲル係数の上昇を考える

2017年07月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――注目集めるエンゲル係数の上昇

1|エンゲルの法則

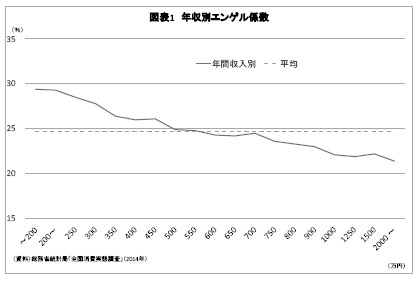

エンゲルの法則は、家計の所得水準が高いほど生活費(消費支出)に占める食費(食料)の割合が低いというものだ。19世紀のドイツの統計学者、エルンスト・エンゲルがベルギーの家計支出を調べて見つけ出した。消費支出に占める食費の割合は、この法則の発見者にちなんでエンゲル係数と呼ばれているが、普段統計に接することが少ない人達にとっても馴染みのある経済指標の代表だろう。全国消費実態調査の二人以上世帯(全世帯)について年間収入別にエンゲル係数を見てみると、所得の増加とともにエンゲル係数が低下するという傾向がはっきり見て取れる(図表1)。

エンゲルの法則は、家計の所得水準が高いほど生活費(消費支出)に占める食費(食料)の割合が低いというものだ。19世紀のドイツの統計学者、エルンスト・エンゲルがベルギーの家計支出を調べて見つけ出した。消費支出に占める食費の割合は、この法則の発見者にちなんでエンゲル係数と呼ばれているが、普段統計に接することが少ない人達にとっても馴染みのある経済指標の代表だろう。全国消費実態調査の二人以上世帯(全世帯)について年間収入別にエンゲル係数を見てみると、所得の増加とともにエンゲル係数が低下するという傾向がはっきり見て取れる(図表1)。

生命を維持するためには食事をとらないというわけにはいかないし、仕事のために体力をつけ、体調を維持するためには、一定以上の栄養を摂取する必要がある。所得水準が低くても健康を保つための食品への支出は不可欠で削減が困難だ。このため所得水準の低い層では食費が生活費の大きな割合を占めてしまい、他の消費をする余裕が小さくなってしまう。

生命を維持するためには食事をとらないというわけにはいかないし、仕事のために体力をつけ、体調を維持するためには、一定以上の栄養を摂取する必要がある。所得水準が低くても健康を保つための食品への支出は不可欠で削減が困難だ。このため所得水準の低い層では食費が生活費の大きな割合を占めてしまい、他の消費をする余裕が小さくなってしまう。一方所得が増えた場合には、栄養を摂取するという目的だけではなく、高額なレストランで食事をするなどおいしいものを食べたり、無農薬・有機野菜など食材にこだわったりするなどの食事の高級化が起こり、食費は増加する。しかし、耐久消費財への支出や教養・娯楽への支出などの増加の方が大きく、エンゲル係数が低下するのが普通だ。エンゲルの法則は発見以来長い年月が経って社会も変化しているが、現在でも依然として意味のあるものであると言えよう。

2|上昇に転じたエンゲル係数

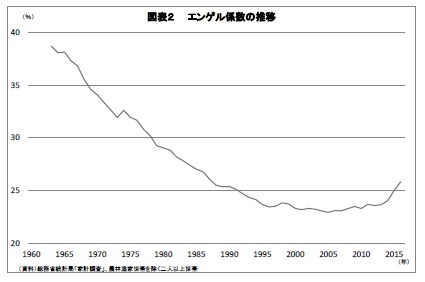

個別の家計で所得が増加するとエンゲル係数が低下するということが起こるだけでなく、歴史的にみても経済が発展する中で家計の所得は増加し、日本の家計のエンゲル係数は低下傾向を辿ってきた。長期のデータが比較できる総務省統計局の家計調査の「農林漁家世帯を除く二人以上世帯」で見てみると、統計が開始された1963年には38.7%だったものが、2005年には22.9%にまで大きく低下した。第一次石油危機や消費税の導入・引上げの際にエンゲル係数の上昇が起こったことが確認できるが、所得水準が高まることでエンゲル係数は長年にわたって低下傾向を続けてきた。

個別の家計で所得が増加するとエンゲル係数が低下するということが起こるだけでなく、歴史的にみても経済が発展する中で家計の所得は増加し、日本の家計のエンゲル係数は低下傾向を辿ってきた。長期のデータが比較できる総務省統計局の家計調査の「農林漁家世帯を除く二人以上世帯」で見てみると、統計が開始された1963年には38.7%だったものが、2005年には22.9%にまで大きく低下した。第一次石油危機や消費税の導入・引上げの際にエンゲル係数の上昇が起こったことが確認できるが、所得水準が高まることでエンゲル係数は長年にわたって低下傾向を続けてきた。

ところが、1990年台半ばになるとエンゲル係数の低下傾向は非常に緩やかになり、1995年の23.7%から2005年の22.9%まで10年間の低下幅はわずかに0.7%ポイント、1年当たりの低下幅では0.07%ポイントにとどまっている。1963年から1995年までの低下幅は15.0%ポインドで1年当たりの低下が0.47%ポイントだったのに比べると大きく鈍化している。さらにその後は2005年を最低に上昇傾向に転じ、2014年以降は上昇が急速になっている。2016年の25.8%という水準は、1987年の26.1%以来の高い水準である(図表2)。

ところが、1990年台半ばになるとエンゲル係数の低下傾向は非常に緩やかになり、1995年の23.7%から2005年の22.9%まで10年間の低下幅はわずかに0.7%ポイント、1年当たりの低下幅では0.07%ポイントにとどまっている。1963年から1995年までの低下幅は15.0%ポインドで1年当たりの低下が0.47%ポイントだったのに比べると大きく鈍化している。さらにその後は2005年を最低に上昇傾向に転じ、2014年以降は上昇が急速になっている。2016年の25.8%という水準は、1987年の26.1%以来の高い水準である(図表2)。冒頭で説明したように、所得水準が高いほどエンゲル係数が低く生活に余裕があるという関係があるため、エンゲル係数の上昇が日本の家計の余裕度の低下を意味するのではないかという議論が起こっている。

2――エンゲル係数上昇の原因

1|高齢化による世帯構成の変化

エンゲルの法則は、ある年の家計について所得とエンゲル係数の関係を見たものだ。日本のエンゲル係数の長期的変化を考える上では、この間に社会や生活スタイルが大きく変化してきたことの影響を考慮する必要がある。

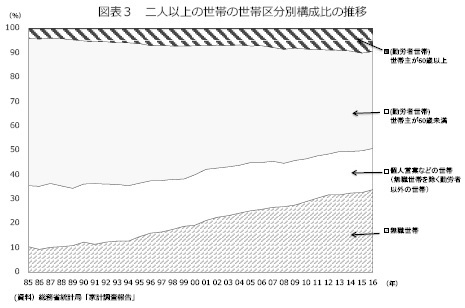

第一に、日本は高齢化が進んで世帯構成が大きく変わっていることの影響が考えられる(図表3)。家計調査の世帯分布をみると、1985年には無職の世帯は10.7%に過ぎなかったが、2016年には無職世帯の割合は34.1%に達している。無職世帯が増加している原因は、高齢化が進んで引退して年金生活をする高齢者が増えたことで、家計調査の世帯分布をみると無職世帯のほとんどは世帯主の年齢が60歳以上だ。2016年で見ると、無職世帯のエンゲル係数は28.4%と、勤労者世帯の24.2%や個人営業などの世帯(無職を除く勤労者以外の世帯)の26.9%に比べてかなり高い。1985年から2016年までの間に、勤労者世帯の割合は64.3%から49.0%、個人営業などの世帯の割合は、25.0%から16.9%に低下しており、長期的に見ると無職世帯の割合が高まったことはエンゲル係数の上昇の大きな原因だ。

エンゲルの法則は、ある年の家計について所得とエンゲル係数の関係を見たものだ。日本のエンゲル係数の長期的変化を考える上では、この間に社会や生活スタイルが大きく変化してきたことの影響を考慮する必要がある。

第一に、日本は高齢化が進んで世帯構成が大きく変わっていることの影響が考えられる(図表3)。家計調査の世帯分布をみると、1985年には無職の世帯は10.7%に過ぎなかったが、2016年には無職世帯の割合は34.1%に達している。無職世帯が増加している原因は、高齢化が進んで引退して年金生活をする高齢者が増えたことで、家計調査の世帯分布をみると無職世帯のほとんどは世帯主の年齢が60歳以上だ。2016年で見ると、無職世帯のエンゲル係数は28.4%と、勤労者世帯の24.2%や個人営業などの世帯(無職を除く勤労者以外の世帯)の26.9%に比べてかなり高い。1985年から2016年までの間に、勤労者世帯の割合は64.3%から49.0%、個人営業などの世帯の割合は、25.0%から16.9%に低下しており、長期的に見ると無職世帯の割合が高まったことはエンゲル係数の上昇の大きな原因だ。

また、勤労者世帯の中でも世帯主年齢が60歳以上の比較的年齢層の高い世帯の割合が高まっている。改正高年齢者雇用安定法の施行により、60歳以上でも働き続けるサラリーマンが増加したことが原因だ。

また、勤労者世帯の中でも世帯主年齢が60歳以上の比較的年齢層の高い世帯の割合が高まっている。改正高年齢者雇用安定法の施行により、60歳以上でも働き続けるサラリーマンが増加したことが原因だ。多くの企業で60歳以上の雇用を確保しているものの、「高年齢者の雇用に関する調査」(独立行政法人労働政策研究・研修機構2016年)によれば、企業が採用している60 ~65歳の継続雇用の形態は、正社員が約三分の一で、嘱託・契約社員が6割、パート・アルバイトが約 2 割などとなっている(複数回答)。このため世帯主の年齢が60歳を超えると、働いていても世帯所得が大きく減少することが多い。勤労者世帯のうちで世帯主年齢が60歳未満の世帯ではエンゲル係数は23.7%だが、世帯主年齢が60歳以上の世帯では26.3%となっており、無職世帯ほどではないものの相対的には高い数字となっている。

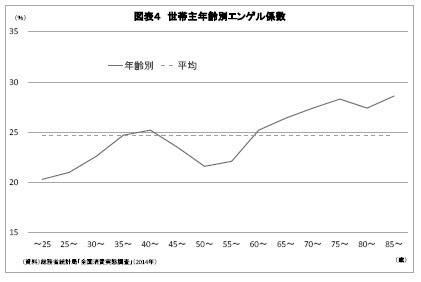

世帯主年齢別にエンゲル係数を見てみると、世帯主年齢が上昇するとエンゲル係数が上昇する傾向がある。高齢の世帯では子供が独立して教育に対する支出がなくなることがこの原因のひとつだ。世帯主年齢が40歳台後半から50歳台前半の世帯でエンゲル係数が低下するのは、家計に余裕が大きいわけではなく、子供が高校や大学に進学する時期にあたり、教育費支出が大きくなるからである。

世帯主年齢別にエンゲル係数を見てみると、世帯主年齢が上昇するとエンゲル係数が上昇する傾向がある。高齢の世帯では子供が独立して教育に対する支出がなくなることがこの原因のひとつだ。世帯主年齢が40歳台後半から50歳台前半の世帯でエンゲル係数が低下するのは、家計に余裕が大きいわけではなく、子供が高校や大学に進学する時期にあたり、教育費支出が大きくなるからである。長期的にみると2005年を底にエンゲル係数が上昇に転じていることは確かだが、その原因は世帯主が高齢となり嘱託や契約社員となって収入が大きく減少したり、無職の年金生活者となったりした世帯の割合が高まったことだ。こうした原因によるエンゲル係数の上昇は、家計生活の余裕度の低下を示すものとは言えないと考える。昔の世帯主年齢が60歳台や70歳台の世帯と、現在の世帯主年齢が60歳台や70歳台世帯の生活があまり変わっておらず、人口構造の変化でこうした世帯が増えただけであれば、たとえ日本の家計全体ではエンゲル係数が上昇していても、日本経済全体として家計の余裕度が低下したとは言えないだろう。

2|食生活スタイルの変化

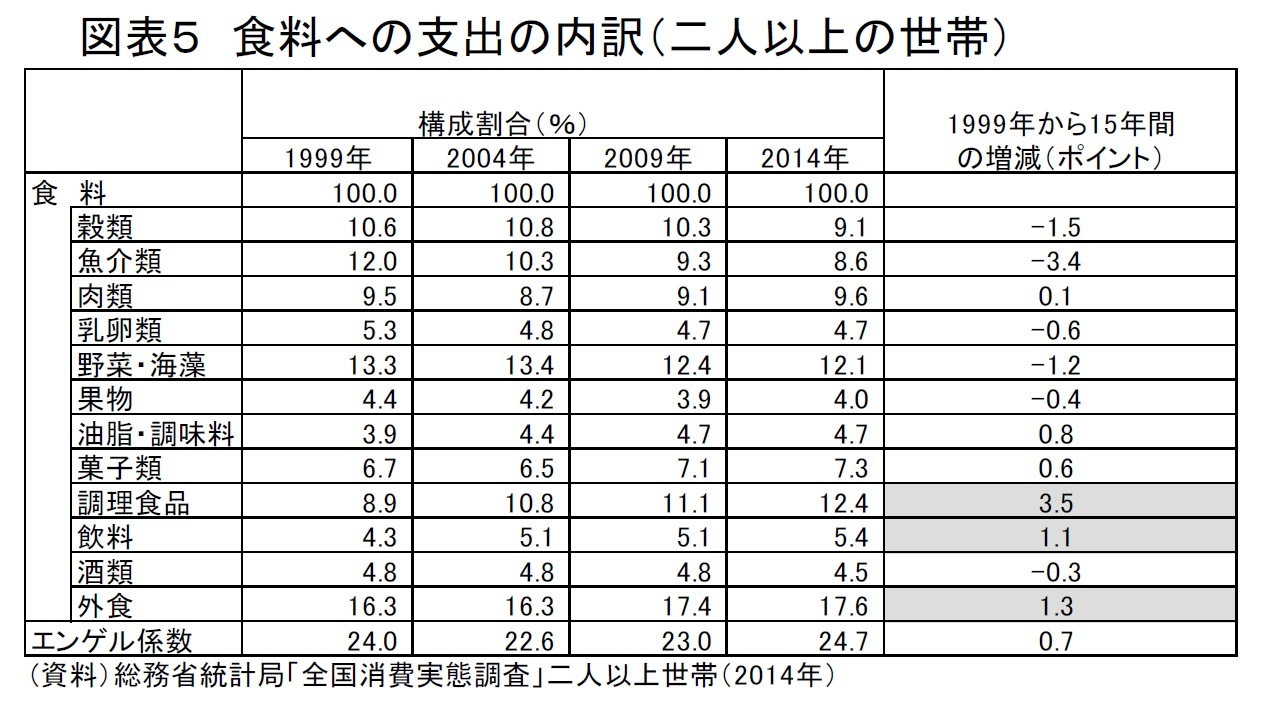

食生活のスタイルが変化していることもエンゲル係数に影響を及ぼしていると考えられる。全国消費実態調査で1999年から2014年までの間の変化を見ると、食料への支出の中では、調理食品や外食、飲料の構成割合が高まっていることがわかる(図表5)。調理食品や外食は加工やサービスの費用が加わっているので、同じ栄養価を得るための費用は家庭内で調理する場合に比べると高くなるはずで、食費を全体として拡大させる要因となっているのは間違いない。

所得の増加によって、高級レストランでの食事のように必需的ではない楽しみのための食費の支出も増える。酒やコーヒー、紅茶などの嗜好品の支出も増加すると考えられるので、時間的な変化だけでなく、同じ時点でも高所得層になれば食料への支出が必需的なものとは言い難くなるのは確かだ。

こうしたことがエンゲル係数やエンゲルの法則の意味を低下させるという見方もあるが、図表1で見たように現在でも所得とエンゲル係数の逆相関は明らかであり、依然として意味のある指標であると考えられる。高所得者層ほど選択的な食料消費を行うことがあっても、食料以外の支出に向かう傾向が強く、高所得者層のエンゲル係数を押し上げるほどではない。

食生活のスタイルが変化していることもエンゲル係数に影響を及ぼしていると考えられる。全国消費実態調査で1999年から2014年までの間の変化を見ると、食料への支出の中では、調理食品や外食、飲料の構成割合が高まっていることがわかる(図表5)。調理食品や外食は加工やサービスの費用が加わっているので、同じ栄養価を得るための費用は家庭内で調理する場合に比べると高くなるはずで、食費を全体として拡大させる要因となっているのは間違いない。

所得の増加によって、高級レストランでの食事のように必需的ではない楽しみのための食費の支出も増える。酒やコーヒー、紅茶などの嗜好品の支出も増加すると考えられるので、時間的な変化だけでなく、同じ時点でも高所得層になれば食料への支出が必需的なものとは言い難くなるのは確かだ。

こうしたことがエンゲル係数やエンゲルの法則の意味を低下させるという見方もあるが、図表1で見たように現在でも所得とエンゲル係数の逆相関は明らかであり、依然として意味のある指標であると考えられる。高所得者層ほど選択的な食料消費を行うことがあっても、食料以外の支出に向かう傾向が強く、高所得者層のエンゲル係数を押し上げるほどではない。

(2017年07月13日「ニッセイ基礎研所報」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【エンゲル係数の上昇を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

エンゲル係数の上昇を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!