- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 金融リテラシーは向上しているか-優先すべきは消費者視点に基づくチャネルの位置づけの再考

2017年07月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

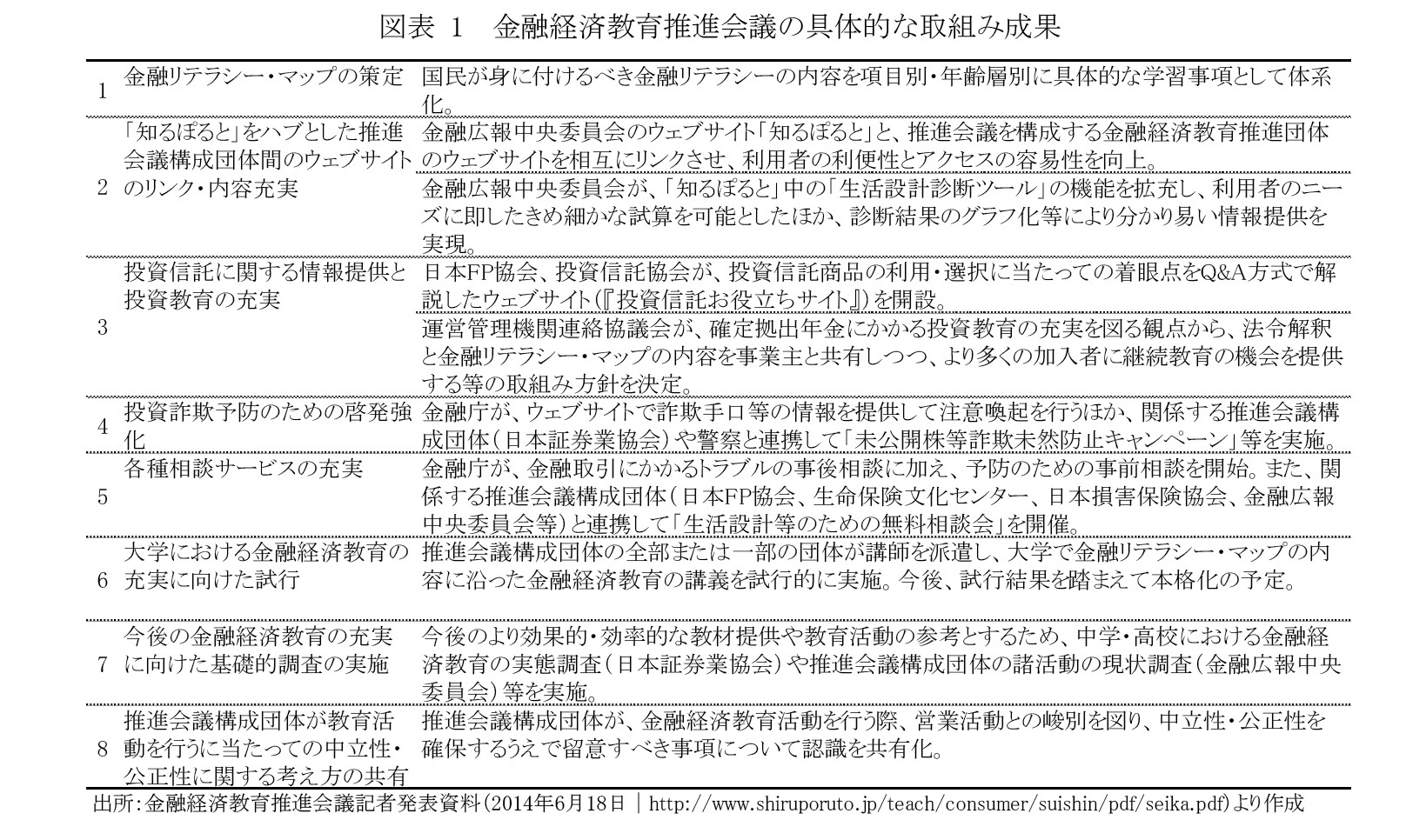

一方で2014年から開始したNISA(少額投資非課税制度)は、口座数、NISA口座での買付額ともに順調に伸ばしている1ように、多くの家計資産が株式や投資信託といった金融商品(以下リスク商品)に振向けられていることは、消費者の金融リテラシー向上の証左とみることもできよう。

この2年の間にも次々と施策が打ち出され、実行されてきたところであるが、こうした推進会議における諸取組やNISA等を利用したリスク商品への投資経験を経て、消費者の金融リテラシーは向上しているのだろうか。本稿では、消費者の金融リテラシーに焦点をあて、2013年以降の変化を確認するとともに、消費者の金融に関する情報との接点を明らかにすることで、今後の更なるリテラシー向上にむけた取組みに求められる視点について考察することを目的としている。以降の分析には、日経リサーチ社が実施している「金融総合定点調査 金融RADAR(以下金融RADAR)」(2013年、2015年の2回分2)の個票データを用いる。

1 金融庁が定期的に公表している「NISA口座の利用状況に関する調査結果」によれば、2015年12月末現在のNISA口座数は987.6万口座、購入額は6兆4,445億円と、前年同月比では口座数で19.6%、購入額では116.5%の増加となっている。なお、2016年12月末現在では1,069万口座(前年同月比8.2%増)、9兆4,756万円(47.0%増、いずれも速報値)とやや伸びは鈍化したものの引き続き増加傾向が続いている。

2 両調査の調査概要は以下のとおりである。

調査対象:首都圏40km圏在住の20~74歳男女個人〔2013年:2680人/2015年:2655人〕

調査手法:質問紙法(留置法、郵送法の併用)

調査時期:各年10月~11月

この2年の間にも次々と施策が打ち出され、実行されてきたところであるが、こうした推進会議における諸取組やNISA等を利用したリスク商品への投資経験を経て、消費者の金融リテラシーは向上しているのだろうか。本稿では、消費者の金融リテラシーに焦点をあて、2013年以降の変化を確認するとともに、消費者の金融に関する情報との接点を明らかにすることで、今後の更なるリテラシー向上にむけた取組みに求められる視点について考察することを目的としている。以降の分析には、日経リサーチ社が実施している「金融総合定点調査 金融RADAR(以下金融RADAR)」(2013年、2015年の2回分2)の個票データを用いる。

1 金融庁が定期的に公表している「NISA口座の利用状況に関する調査結果」によれば、2015年12月末現在のNISA口座数は987.6万口座、購入額は6兆4,445億円と、前年同月比では口座数で19.6%、購入額では116.5%の増加となっている。なお、2016年12月末現在では1,069万口座(前年同月比8.2%増)、9兆4,756万円(47.0%増、いずれも速報値)とやや伸びは鈍化したものの引き続き増加傾向が続いている。

2 両調査の調査概要は以下のとおりである。

調査対象:首都圏40km圏在住の20~74歳男女個人〔2013年:2680人/2015年:2655人〕

調査手法:質問紙法(留置法、郵送法の併用)

調査時期:各年10月~11月

2――消費者の金融リテラシーと近年の変化

1|金融リテラシーの測定

金融RADARでは、金融機関や貯蓄・投資商品に対する考え方として下表にあげる22項目について定点観測している。山下(2011)3では、2007年、2008年の2時点分の金融RADAR4における同項目を用いた因子分析により、金融商品への関与や判断力、情報収集意向の高さを表す「金融リテラシー」、コンサルタントやFPなどの専門家の持つ知識を利用したり頼りにしたい意向の高さを表す「コンサルティング/情報希求」、外資系や新規参入の金融機関の利用への抵抗感の薄さを表す「機会主義的行動」の3因子を抽出した上で、「金融リテラシー」、「コンサルティング/情報希求」の2つの因子の強度に基づくセグメンテーションを通じて、リーマンショック後の金融資産選択行動について分析・考察を行っている。

本稿では、2013年以降の金融リテラシーの変化を確認することを目的の一つとしていることから、山下(2011)に従い、2013年、2015年の2時点分の調査データをストックした上で、因子分析(最尤法、直交解)を行った。分析の結果、山下(2011)と同じ3因子に加え、預入(投資)金額により優待・優遇を求める意向の強さを表す「優先的取扱希求」と命名した第4因子までの4因子を抽出した(付表参照)。これらのうち、第3因子と第4因子は、いずれも特定の状況に依存した少数の項目からなっており、本稿の目的とする金融リテラシーとの直接的な関連はないように思われる。そのため、以降の分析では、主として第1因子として析出した「金融リテラシー」に焦点をあてるとともに、比較対象として「コンサルティング/情報希求」の状況についても確認していく。

3 山下貴子(2011)「金融行動のダイナミクス-少子高齢化と流通革命-」千倉書房

4 山下(2011)が分析に用いた2007~2008年時点の調査は、厳密には「日経NEEDS-RADAR金融行動調査」と称する別調査である。本稿において分析に用いる「金融総合定点調査 金融RADAR」は「日経NEEDS-RADAR金融行動調査」の後継として2012年より開始されたものである。

金融RADARでは、金融機関や貯蓄・投資商品に対する考え方として下表にあげる22項目について定点観測している。山下(2011)3では、2007年、2008年の2時点分の金融RADAR4における同項目を用いた因子分析により、金融商品への関与や判断力、情報収集意向の高さを表す「金融リテラシー」、コンサルタントやFPなどの専門家の持つ知識を利用したり頼りにしたい意向の高さを表す「コンサルティング/情報希求」、外資系や新規参入の金融機関の利用への抵抗感の薄さを表す「機会主義的行動」の3因子を抽出した上で、「金融リテラシー」、「コンサルティング/情報希求」の2つの因子の強度に基づくセグメンテーションを通じて、リーマンショック後の金融資産選択行動について分析・考察を行っている。

本稿では、2013年以降の金融リテラシーの変化を確認することを目的の一つとしていることから、山下(2011)に従い、2013年、2015年の2時点分の調査データをストックした上で、因子分析(最尤法、直交解)を行った。分析の結果、山下(2011)と同じ3因子に加え、預入(投資)金額により優待・優遇を求める意向の強さを表す「優先的取扱希求」と命名した第4因子までの4因子を抽出した(付表参照)。これらのうち、第3因子と第4因子は、いずれも特定の状況に依存した少数の項目からなっており、本稿の目的とする金融リテラシーとの直接的な関連はないように思われる。そのため、以降の分析では、主として第1因子として析出した「金融リテラシー」に焦点をあてるとともに、比較対象として「コンサルティング/情報希求」の状況についても確認していく。

3 山下貴子(2011)「金融行動のダイナミクス-少子高齢化と流通革命-」千倉書房

4 山下(2011)が分析に用いた2007~2008年時点の調査は、厳密には「日経NEEDS-RADAR金融行動調査」と称する別調査である。本稿において分析に用いる「金融総合定点調査 金融RADAR」は「日経NEEDS-RADAR金融行動調査」の後継として2012年より開始されたものである。

2|金融リテラシーの変化

ここでは、消費者の金融リテラシーの変化について明らかにするため、前節において抽出した「金融リテラシー」および「コンサルティング/情報希求」の因子得点を用いて、2013年、2015年の2時点間における変化について確認していく。

(1)属性別にみた金融リテラシーの変化

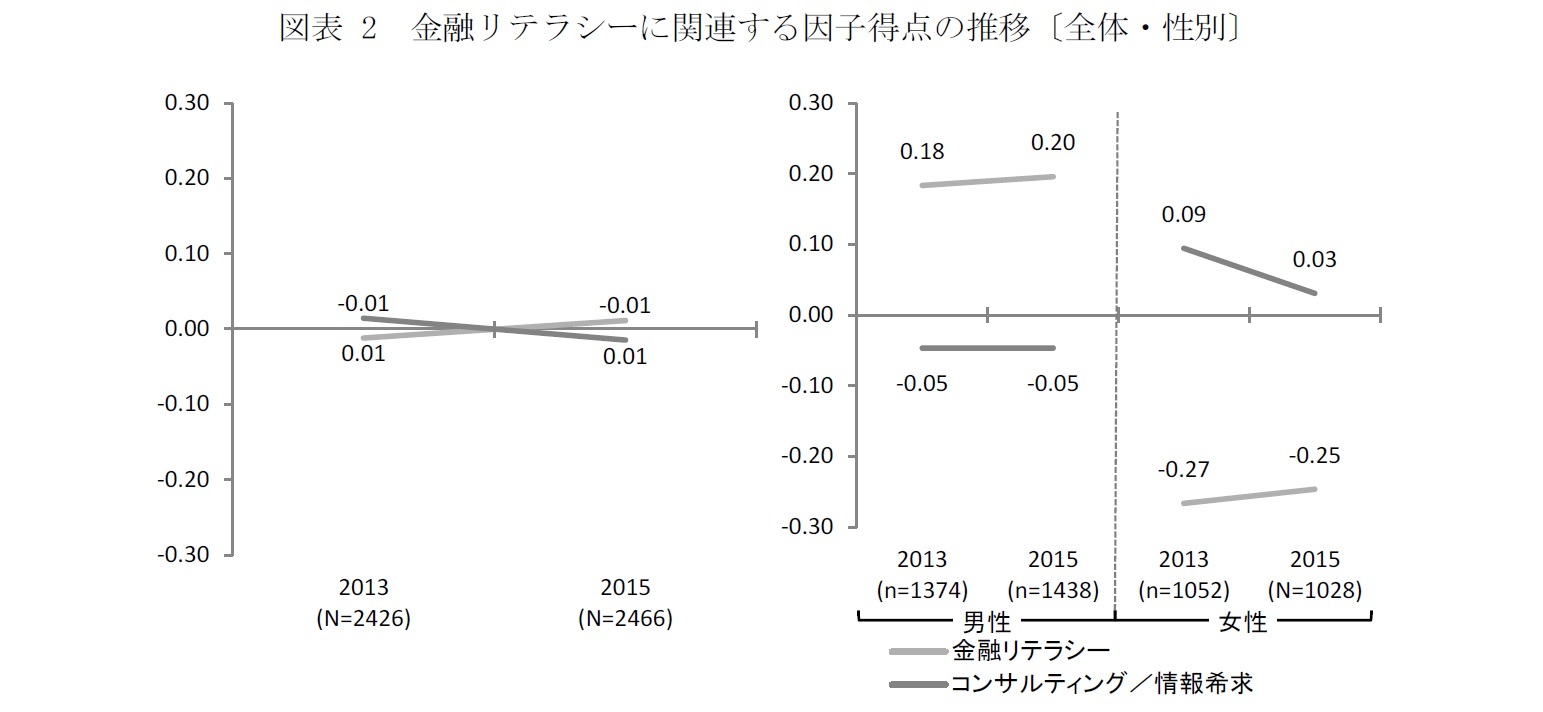

はじめに、両因子の2時点間の差異についてみると、全体では2時点間に統計的な有意差は確認できず、この間、消費者の金融リテラシーは向上していないようである(図表 2)。これを性別にみると、男性で女性に比べ「金融リテラシー」が高く、女性で男性に比べ「コンサルティング/情報希求」が高くなっているものの、2013年と2015年の2時点間では、いずれの因子についても男女とも有意差はみられない。

ここでは、消費者の金融リテラシーの変化について明らかにするため、前節において抽出した「金融リテラシー」および「コンサルティング/情報希求」の因子得点を用いて、2013年、2015年の2時点間における変化について確認していく。

(1)属性別にみた金融リテラシーの変化

はじめに、両因子の2時点間の差異についてみると、全体では2時点間に統計的な有意差は確認できず、この間、消費者の金融リテラシーは向上していないようである(図表 2)。これを性別にみると、男性で女性に比べ「金融リテラシー」が高く、女性で男性に比べ「コンサルティング/情報希求」が高くなっているものの、2013年と2015年の2時点間では、いずれの因子についても男女とも有意差はみられない。

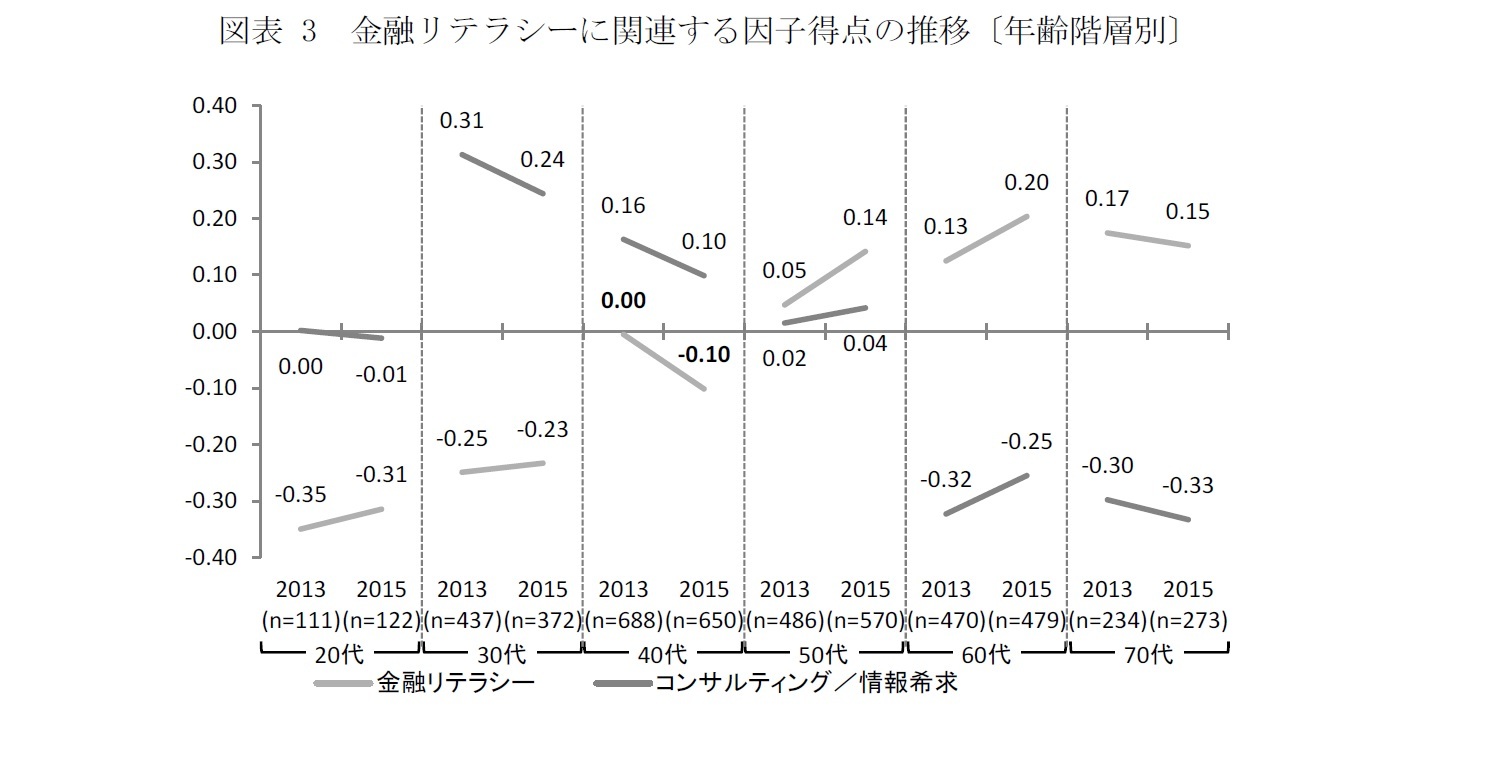

このように、基本属性でみると、性別では2時点間の差異はみられず、年齢階層別ではむしろ40代において「金融リテラシー」の低下が確認される結果となっている。40代における「金融リテラシー」の低下は、実際の投資や勤務先等を通じて受ける投資教育の経験5が、自身の貯蓄・投資に関する知識不足を実感する機会となっている可能性も考えられよう。

(2)金融商品の保有状況別にみた金融リテラシーの変化

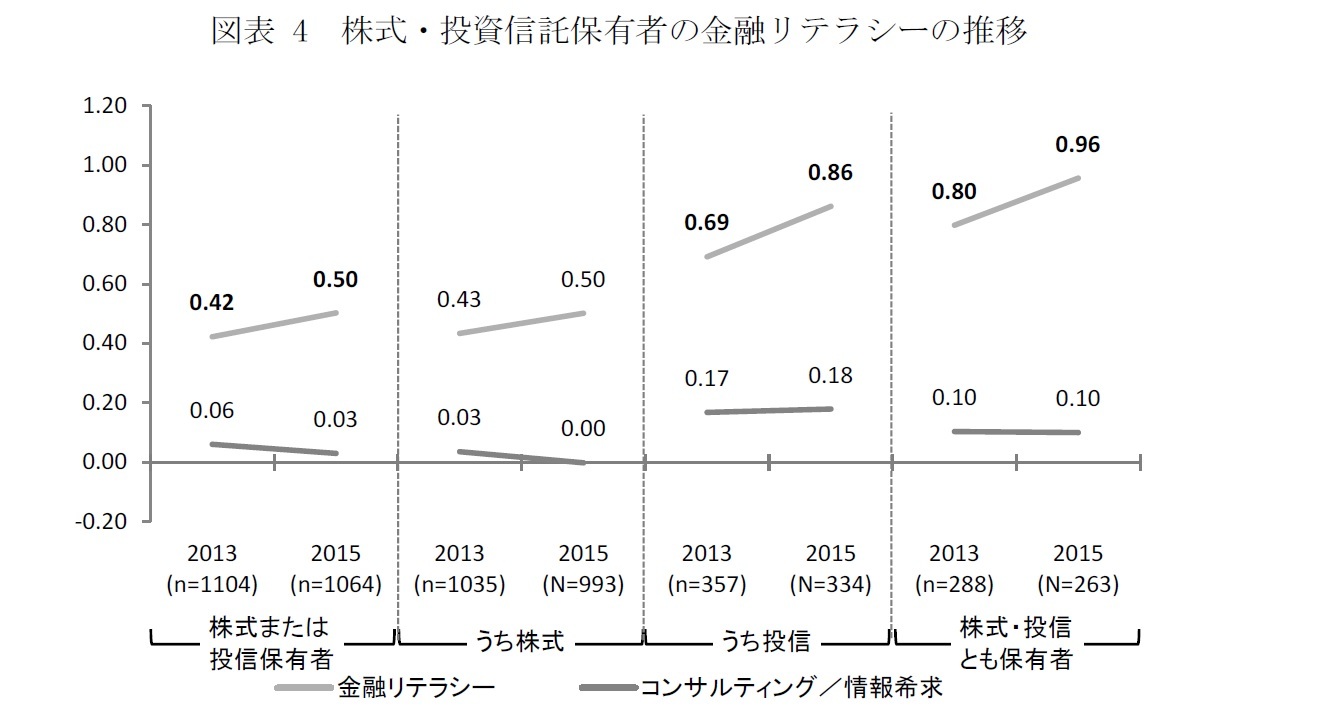

次に、株式や投資信託などのリスク商品の保有状況との関係についてみると、株式投資の経験者6では「金融リテラシー」、「コンサルティング/情報希求」ともに両時点間での有意差は確認できないものの、「金融リテラシー」については、投信の保有者および株式・投信とも保有者では5%水準で、株式または投信保有者では10%水準で、それぞれ有意に2013年に比べ2015年の方が高くなっている(図表 4)。株式・投信とも保有者では金融リテラシーの向上が確認できているにもかかわらず、株式投資経験者の金融リテラシーでは2時点間で差異が確認できず、投信保有者に比べ金融リテラシーの水準も低くなっていたことは、株式投資経験者の中に従業員持株会を通した保有者や相続等により保有者となった者など、そもそも金融商品や投資に対する関与が低い者が含まれていることが平均値を引き下げているためと考えられる7。

(2)金融商品の保有状況別にみた金融リテラシーの変化

次に、株式や投資信託などのリスク商品の保有状況との関係についてみると、株式投資の経験者6では「金融リテラシー」、「コンサルティング/情報希求」ともに両時点間での有意差は確認できないものの、「金融リテラシー」については、投信の保有者および株式・投信とも保有者では5%水準で、株式または投信保有者では10%水準で、それぞれ有意に2013年に比べ2015年の方が高くなっている(図表 4)。株式・投信とも保有者では金融リテラシーの向上が確認できているにもかかわらず、株式投資経験者の金融リテラシーでは2時点間で差異が確認できず、投信保有者に比べ金融リテラシーの水準も低くなっていたことは、株式投資経験者の中に従業員持株会を通した保有者や相続等により保有者となった者など、そもそも金融商品や投資に対する関与が低い者が含まれていることが平均値を引き下げているためと考えられる7。

これらの結果は、2013年以降の金融リテラシーの変化は、主として投資信託の保有者においてのみ生じており、非保有者に波及するなどの効果はみられていないことを意味している。

では、現在の高リテラシー層はどのような情報源を利用しているのだろうか。次章では、最新の2015年調査の結果に限定し、高リテラシー層が金融取引に際してどのような情報源を利用しているのかを明らかにすることで、今後のリテラシー向上に向けた顧客接点のあり方について検討する材料を探ることとする。

5 企業型の確定拠出年金制度では、制度を導入する企業に対して、従業員に投資教育の機会を提供することを義務づけている。40代では2013年時点でも確定拠出年金の加入者が2割を超えていることから、他の年代に比べ比較的早い段階から確定拠出年金制度を通じた投資や、勤務先企業が実施する投資教育を受けている者が多いものと考えられる。

6 ここでは調査時点では株式を保有していないものの過去に株式を保有したことがある者を含んでいる。

7 分析に用いたデータでは厳密な検証はできないものの、実際に投資信託の保有者を除く株式投資の経験者では両時点とも投資信託のみの保有者よりも金融リテラシーの水準が低くなっていることは、その証左であるものと思われる。

では、現在の高リテラシー層はどのような情報源を利用しているのだろうか。次章では、最新の2015年調査の結果に限定し、高リテラシー層が金融取引に際してどのような情報源を利用しているのかを明らかにすることで、今後のリテラシー向上に向けた顧客接点のあり方について検討する材料を探ることとする。

5 企業型の確定拠出年金制度では、制度を導入する企業に対して、従業員に投資教育の機会を提供することを義務づけている。40代では2013年時点でも確定拠出年金の加入者が2割を超えていることから、他の年代に比べ比較的早い段階から確定拠出年金制度を通じた投資や、勤務先企業が実施する投資教育を受けている者が多いものと考えられる。

6 ここでは調査時点では株式を保有していないものの過去に株式を保有したことがある者を含んでいる。

7 分析に用いたデータでは厳密な検証はできないものの、実際に投資信託の保有者を除く株式投資の経験者では両時点とも投資信託のみの保有者よりも金融リテラシーの水準が低くなっていることは、その証左であるものと思われる。

(2017年07月06日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

井上 智紀

井上 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/07 | 4つの志向で読み解く消費行動-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研マンスリー |

| 2024/01/19 | 4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 投資経験の拡がりと今後の意向-経験者は増えるものの課題はリテラシーの向上 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 「第12回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要 | 井上 智紀 | その他レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金融リテラシーは向上しているか-優先すべきは消費者視点に基づくチャネルの位置づけの再考】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金融リテラシーは向上しているか-優先すべきは消費者視点に基づくチャネルの位置づけの再考のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!