- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 生産緑地法改正と2022年問題ー2022年問題から始まる都市農業振興とまちづくり

生産緑地法改正と2022年問題ー2022年問題から始まる都市農業振興とまちづくり

ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) 2017年7月号

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

しかし、2016年5月に「都市農業振興基本計画1」が策定され、本年4月には生産緑地法の改正を含む、都市緑地法等の改正法案が成立した。これによって、土地・住宅市場への影響は一定程度抑えられ、都市農業振興あるいは都市農地を活かしたまちづくりという観点から、生産緑地を保全、活用することへの期待が高まったと言える。

1 都市農業振興基本法に基づき閣議決定された。

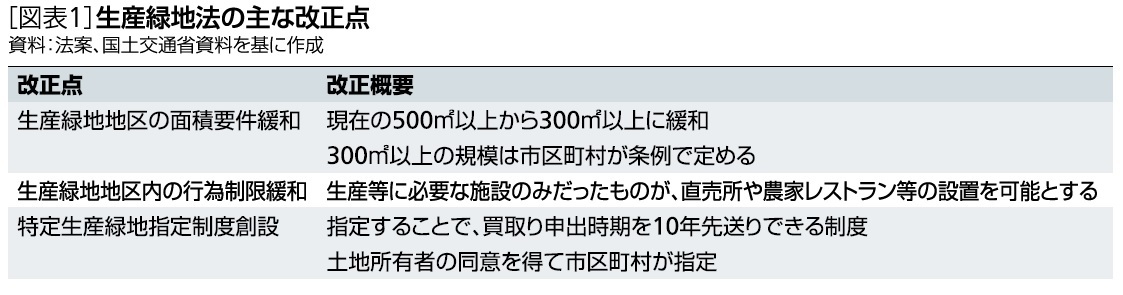

2―法改正の内容と農家の選択肢

30年経過し、買取り申出せずに生産緑地を継続した場合、その後はいつでも買取り申出可能となることから、本制度を活用することで確実に農地を保全しようとするものだ。

2|不確定要素

ここで注意しなければならない点がある。改正法では地区指定から30年経過前に指定することとしており、それ以降追加の指定はできない。

また、特定生産緑地に指定しない場合、常時、買取り申出できる状況では、相続税納税猶予制度3の適用が認められなくなる可能性がある。固定資産税についても課税強化の可能性がある。

3 適用を受けると、終身営農を前提に、相続税の納税が一定の要件の下、猶予される制度。

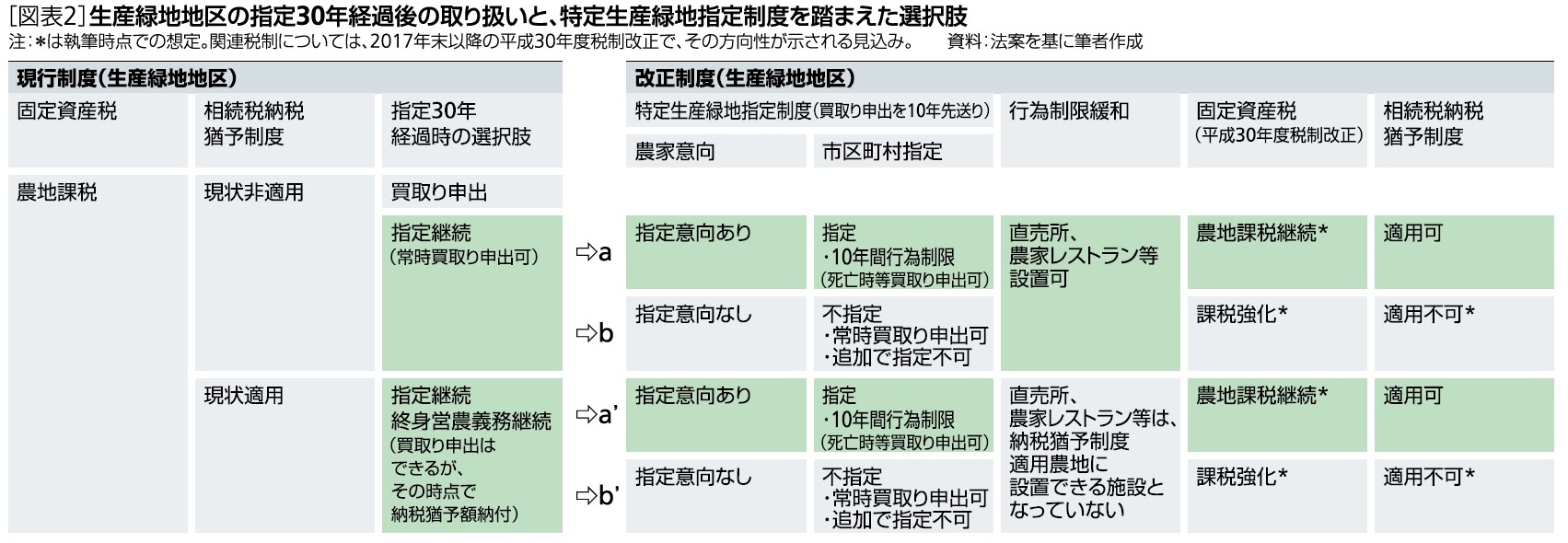

3|農家の選択肢

仮に、現時点で不確定要素であるこれらの想定を前提にして、特定生産緑地に指定する場合と、しない場合を整理すると、次のようになる。

特定生産緑地に指定すると(図表2のa,a’)、営農継続が前提となり、10年間の行為制限が適用される。買取り申出は、指定から10年経過後及び、主たる農業従事者が死亡や故障で営農継続できない場合に行うことができる。

不指定の場合(図表2のb,b’)は、常時買取り申出は可能だが、その後、特定生産緑地に指定することはできず、相続発生時に相続税納税猶予制度は適用できない。

以上のように、特定生産緑地に指定しない生産緑地に対して課税強化されるならば、農家にとってメリットとなる点は少ない。

したがって、少なくとも2022年以降10年間は農業継続が可能でその意思があるならば、この機会に特定生産緑地に指定する判断を取るだろう。

現状で後継者の見通しが立っていない場合、今後10年間の内に考慮することができる。今回の法改正は、この条件にあてはまる農家に対しては農業継続を促すことになろう。

一方、現状でも収益性が高く、直売所等の設置により、さらに農業収益を上げていくことで、課税強化分も十分負担でき、しかし、後継者の見通しが立っていない状況であるならば、いざ、相続が発生したときの土地活用を考慮して、特定生産緑地に指定しないという判断が成り立つ。

以上の条件にあてはまらない場合、買い取り申出を選択する可能性が高くなる。こうしてみると、農家の選択において最も重要になるのは、後継者も含めて2022年以降10年間農業継続可能かどうか、その見極めであることが分かる。

3―都市農業振興とまちづくり

改正法では、特定生産緑地の指定は申出基準日までに行うこととしており、当該市区町村は、まずは対象農家に新制度を周知し、意向を把握することになる。

農家が、特定生産緑地指定を希望する場合、その後10年間は確実に保全することができる[図表3〈ア〉]。

特定生産緑地指定を希望しない場合は、常時買取り申出可能となり、基本的にはその後10年以内に買取り申出の可能性があるものとして、公的活用するか、開発されるものと捉えることになるだろう[同〈ウ〉]。買取り申出意向の場合、買い取って公共施設などへの活用を検討することになる[同〈エ〉]。買い取らない場合は、他の生産者へあっせんを行い農地継続の可能性を検討する[同〈オ〉]。あっせんが成立しない場合は行為制限が解除されて宅地化することになり、良好な市街地へと誘導する対象となる[同〈カ〉]。

2022年時点で指定から30年未満の生産緑地については、30年経過まで確実に保全できるが、その後の特定生産緑地指定により、それ以降10年間保全を図る可能性が残る[同〈イ〉]。

既存の宅地化農地4についても、法改正により生産緑地指定面積の下限が引き下げられることで、追加指定しやすくなることから、開発ばかりでなく保全する対象も含まれてくる[同〈キ〉]。

このように、農家に対する意向把握は、現在の市街化区域内農地全体について、2022年以降、当面保全するのか、公的に活用するのか、開発を前提にするのかを、個々に洗い出すことになる。

4 市街化区域内の生産緑地以外の農地。

以上から、今回の法改正は、2022年以降の都市農業振興のあり方、農地を活かしたまちづくりのあり方を検討する契機になると捉えるべきである。

指定30年に該当する生産緑地以外の農地も含めた仕分けによって、保全する農地については、都市農業振興基本法の理念5に照らして、個々の農地についてどのような機能の発揮が求められるのかの検証を行う。

買取り申出が見込まれる農地については、実際にどのような公的活用が考えられるのか個々に検証する。

開発が見込まれる農地については、農業に触れあうことができる住宅開発を誘導するなど、民間と連携して知恵を出していく。

その検討方法として、都市農業振興基本計画の市区町村版の策定6は、農家が都市農業を継続していくためのプラス材料を具体的に示し、都市農業振興に対する全市民的理解を形成する機会とするならば、意義が高い。

5 第3条基本理念には、都市農業の多様な機能として、農産物供給、景観創出、交流創出、食育・教育、地産地消、

環境保全、防災が挙げられている。

4―おわりに

そして、その問題を解決するには、農家、都市住民、行政が共に都市農業に対する理解を深めることが、何より重要になるのである。

(2017年07月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生産緑地法改正と2022年問題ー2022年問題から始まる都市農業振興とまちづくり】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産緑地法改正と2022年問題ー2022年問題から始まる都市農業振興とまちづくりのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!