- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 図表でみる中国経済(株式市場編)~日本との相違点及びMSCI問題

2017年04月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――中国株は底打ちも上値は重い

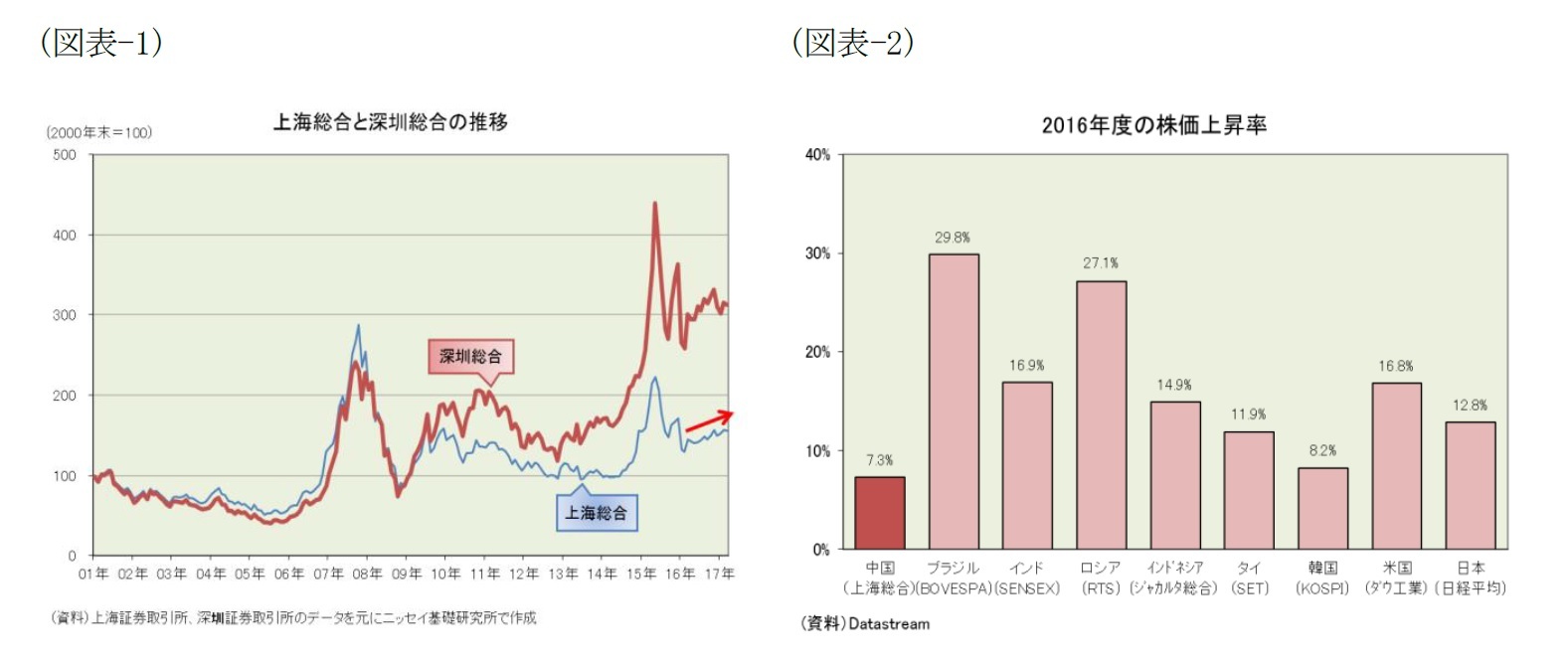

中国株は2015年6月から2016年1月にかけて数度に渡る急落を演じて注目を集めたが、その後はじりじりと上昇している。上海総合は2016年1月28日の2655.66(終値)を底に上昇、2017年3月末には底値より約2割高い3222.51(終値)まで値を戻した(図表-1)。景気が持ち直してきたことや、2015年夏に急落原因となった個人投資家の信用買い残高はその整理が進んでおり、新たに年金基金(養老保険基金)の株式投資が始まったことで需給が改善したこと等が背景にある。但し、急落時に買い支えた政府系ファンドが売却に回ったこともあって上値は重かった。2016年度(16年4月~2017年3月)の世界の株価上昇率を見ると、中国の上海総合は他国の株価指数に比べて冴えない上昇率に留まった(図表-2)。なお、深セン総合も2016年度はほぼ同様の値動きだったが、上海総合が2007年10月の最高値(6092.06)を大きく下回る水準であるのに対して、成長株を多く含む深セン総合はそれを上回る水準で推移している(図表-1)。

2――業種構成の日本との違いに注意

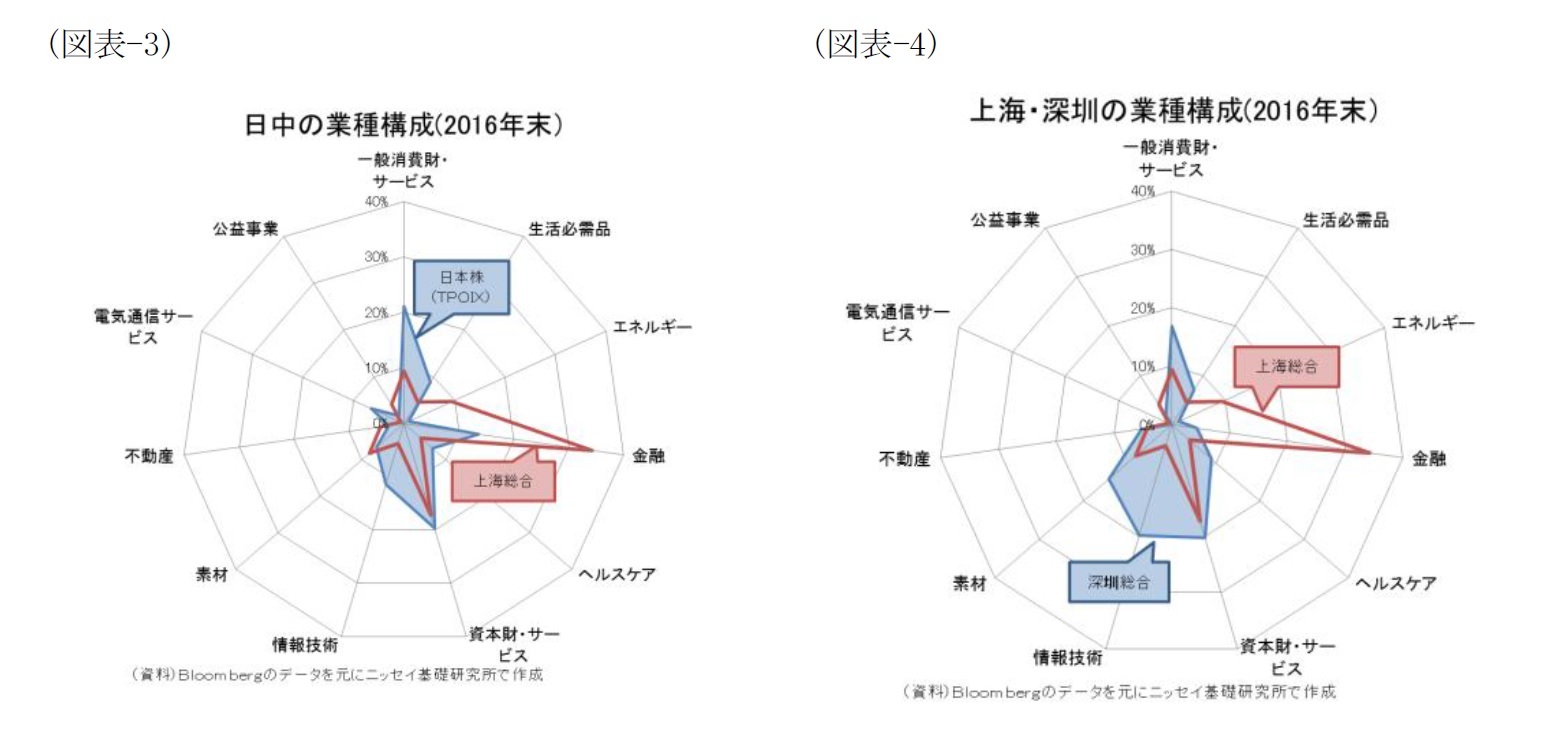

上海総合の値動きを見る上では日本の業種構成との違いを意識しておく必要がある。上海総合の業種構成を見ると、第1位は金融で34.2%、第2位は資本財・サービスで17.2%、第3位はエネルギーで9.5%などとなっている。日本の東証株価指数(TOPIX)と比べると、上海総合は金融が20.6ポイント、エネルギーが8.6ポイントより多い一方、一般消費財・サービスが11.7ポイント、情報技術が7.7ポイント少ない(図表-3)。こうした業種構成の日中両市場の違いは、国際情勢や経済環境が変化した場合に、株価の反応の違いとして表れてくる。

また、業種構成は上海市場と深セン市場でも異なる。中国では構造改革が進められており、国有大手銀行やエネルギー関連企業などが強い逆風を受ける一方、今後の主役とされる情報技術、ヘルスケア、消費関連などには追い風が吹いている。深セン総合の業種構成を見ると、追い風の吹く情報技術、ヘルスケア、消費関連が上海総合より多い一方、強い逆風を受ける金融やエネルギーは少ない(図表-4)。従って、今後構造改革が進みだすと、深セン総合は堅調に推移しているのに、上海総合は冴えない値動きが続いているというような現象が見られるかもしれない。

また、業種構成は上海市場と深セン市場でも異なる。中国では構造改革が進められており、国有大手銀行やエネルギー関連企業などが強い逆風を受ける一方、今後の主役とされる情報技術、ヘルスケア、消費関連などには追い風が吹いている。深セン総合の業種構成を見ると、追い風の吹く情報技術、ヘルスケア、消費関連が上海総合より多い一方、強い逆風を受ける金融やエネルギーは少ない(図表-4)。従って、今後構造改革が進みだすと、深セン総合は堅調に推移しているのに、上海総合は冴えない値動きが続いているというような現象が見られるかもしれない。

3――投資家構成の日本との違いにも注意

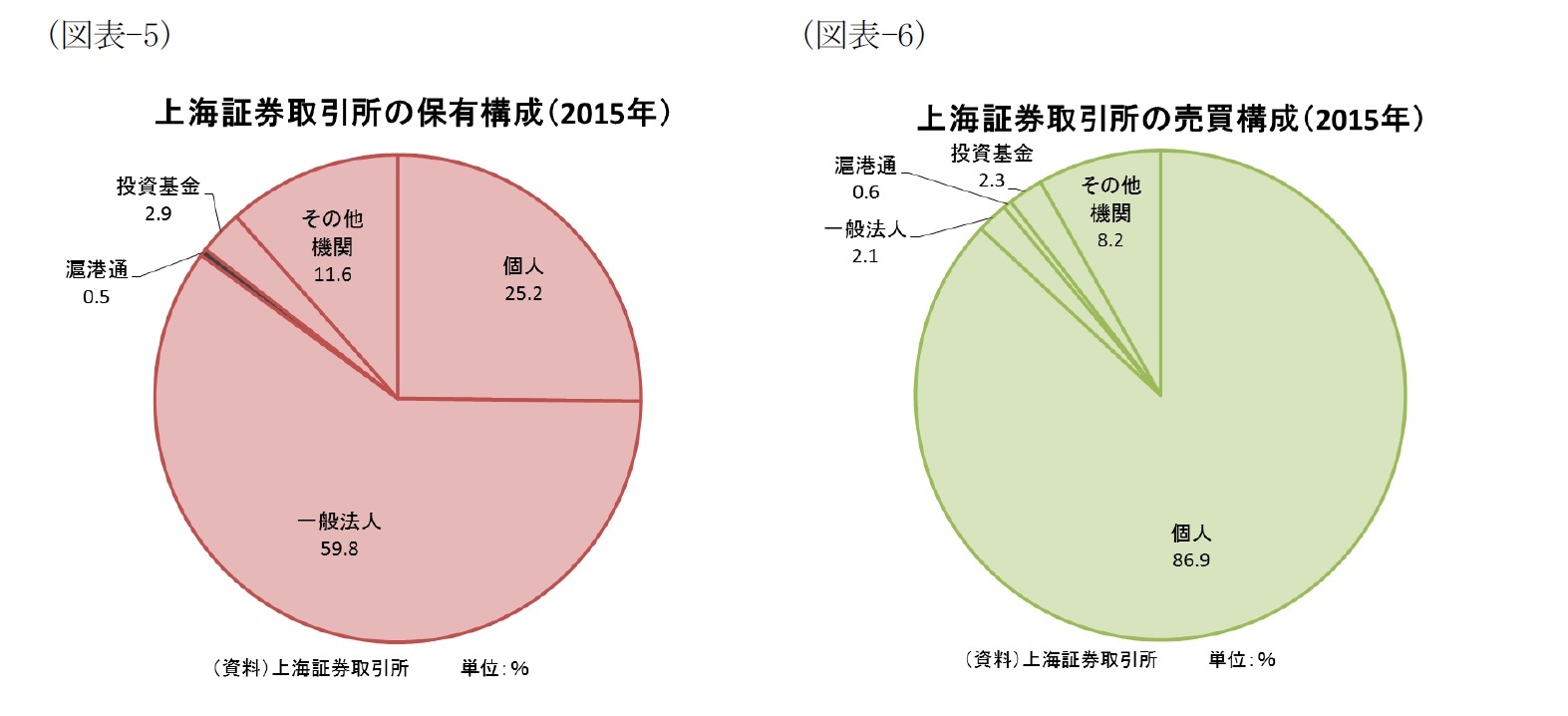

投資家構成の違いにも注意が必要である。上海証券取引所の公表資料によると、保有構成では一般法人が59.8%で過半を占めており、個人が25.2%、投資基金が2.9%、滬港通(香港と上海証券取引所の相互接続)が0.5%、その他機関(証券会社(自己勘定)、社保基金、保険資金、資産管理、QFII(適格海外機関投資家))が11.6%となっている(図表-5)。なお、上海証券取引所に問い合わせたところ、滬港通やQFIIを通じた海外投資家の株式保有比率は2%程度とのことだった。

また、売買構成を見ると、個人が86.9%と大半を占めており、一般法人が2.1%、滬港通が0.6%、投資基金が2.3%、その他機関が8.2%となっている(図表-6)。日本株市場と比較すると、一般法人の株式保有の多さ、機関投資家や海外投資家の株式保有の少なさ、個人の株式売買の多さなど様々な違いがあるが、なかでも特に注目すべき相違点は海外投資家の存在感の薄さだろう。日本では海外投資家が3割の株式を保有し6割の株式売買を担うメインプレーヤーだが、中国では海外投資家は保有も売買も少なく売買のメインプレーヤーはむしろ個人が担っている。なお、中国国家外貨管理局が批准した投資限度額はQFIIで902.64億ドル、RQFII(人民元適格海外機関投資家)で5414.04億元と、上海総合の時価総額の約4%に達しているのに加えて、2014年11月には滬港通がスタートし、2016年12月には深港通(香港と深圳証券取引所の相互接続)もスタートしたため、今後は海外投資家の存在感が徐々に高まってくる可能性もあるだろう。

また、売買構成を見ると、個人が86.9%と大半を占めており、一般法人が2.1%、滬港通が0.6%、投資基金が2.3%、その他機関が8.2%となっている(図表-6)。日本株市場と比較すると、一般法人の株式保有の多さ、機関投資家や海外投資家の株式保有の少なさ、個人の株式売買の多さなど様々な違いがあるが、なかでも特に注目すべき相違点は海外投資家の存在感の薄さだろう。日本では海外投資家が3割の株式を保有し6割の株式売買を担うメインプレーヤーだが、中国では海外投資家は保有も売買も少なく売買のメインプレーヤーはむしろ個人が担っている。なお、中国国家外貨管理局が批准した投資限度額はQFIIで902.64億ドル、RQFII(人民元適格海外機関投資家)で5414.04億元と、上海総合の時価総額の約4%に達しているのに加えて、2014年11月には滬港通がスタートし、2016年12月には深港通(香港と深圳証券取引所の相互接続)もスタートしたため、今後は海外投資家の存在感が徐々に高まってくる可能性もあるだろう。

4――MSCI新興国株指数への組み入れ問題

以上のように中国の株式市場は、海外投資家の存在感が極めて薄いドメスティックな市場だが、そこに一石を投じそうなのがMSCI社(Morgan Stanley Capital International)の動向である。同社は例年6月に新興国株指数の組み入れ銘柄を見直すが、今年もその時期が近づいてきた。注目されるのは中国のA株(中国本土に上場する人民元建て株式)を新興国株指数に組み入れるか否かである。昨年は、QFIIの使い勝手の悪さ、不透明な売買停止、新金融商品組成時の事前審査の3点が障害となって、新興国株指数への組み入れは見送られた。今年3月発表されたMSCI社の提案は、組み入れ対象(Universe)を大型株に限定し香港との重複上場銘柄を除外するなど海外投資家にとっての投資しやすさ(Investability)を重視した内容となっている。その結果、組み入れ銘柄数は昨年の448銘柄から169銘柄に絞られており、MSCI新興国株指数に占める比率も昨年の1.0%から0.5%へ引き下げられている。同社はこれをたたき台に投資家の意見を聞いた上で結論を出すことになると見られる。MSCI社が6月にどんな決定をするのか、グローバル株式投資家への影響が大きいだけに注目される。

(2017年04月19日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【図表でみる中国経済(株式市場編)~日本との相違点及びMSCI問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

図表でみる中国経済(株式市場編)~日本との相違点及びMSCI問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!