- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 円相場の材料点検と見通し~金融市場の動き(4月号)

2017年04月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(3月):長期金利目標引き上げ観測をけん制

(日銀)現状維持

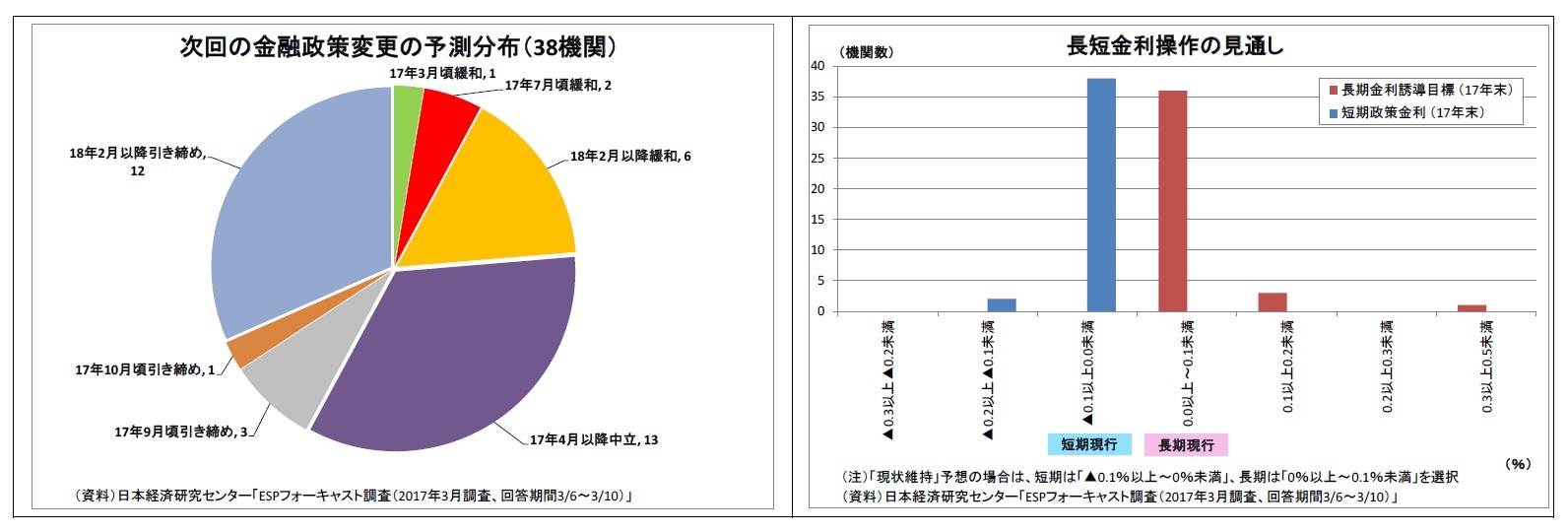

日銀は3月15日~16日に開催した金融政策決定会合にて、金融政策を維持した。長短金利目標(短期▲0.1%、長期ゼロ%程度)、長期国債買入れペース(約80兆円)、その他資産買入れ方針にも変更はなかった。声明文における景気の現状判断は「緩やかな回復基調を続けている」とし、前回から据え置いた。内訳の項目では、住宅投資のみ下方修正されている。

会合後の総裁会見では、長期金利目標引き上げの条件についての質問が相次いだ。総裁の説明は「物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するために、最も適切と考えられるイールドカーブの形勢を促すことにしている。(中略)こうした考え方にたって、毎回の金融政策決定会合において判断していく」、「物価の基調的な変動を的確に評価する必要がある」などと抽象的な話に留まったが、「現状では2%の物価安定の目標までには、まだなお距離があり、(中略)現在の金融市場調節方針のもとで強力な金融緩和を推進することが適切」、「外国の金利が上昇したからといって、日本の金利を引き上げなければならないとか、上げる必要があるとは考えていない」などと発言。当面は現行の金融緩和を維持する姿勢を示した。市場では近い将来の長期金利目標引き上げ観測が燻っており、これをけん制する意図があったものとみられる。

なお、今春闘に関しては、「4年連続のベアの実現・実施に向けた動きは、経済の好循環の実現を後押しする」と前向きに評価した。

日銀は3月15日~16日に開催した金融政策決定会合にて、金融政策を維持した。長短金利目標(短期▲0.1%、長期ゼロ%程度)、長期国債買入れペース(約80兆円)、その他資産買入れ方針にも変更はなかった。声明文における景気の現状判断は「緩やかな回復基調を続けている」とし、前回から据え置いた。内訳の項目では、住宅投資のみ下方修正されている。

会合後の総裁会見では、長期金利目標引き上げの条件についての質問が相次いだ。総裁の説明は「物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するために、最も適切と考えられるイールドカーブの形勢を促すことにしている。(中略)こうした考え方にたって、毎回の金融政策決定会合において判断していく」、「物価の基調的な変動を的確に評価する必要がある」などと抽象的な話に留まったが、「現状では2%の物価安定の目標までには、まだなお距離があり、(中略)現在の金融市場調節方針のもとで強力な金融緩和を推進することが適切」、「外国の金利が上昇したからといって、日本の金利を引き上げなければならないとか、上げる必要があるとは考えていない」などと発言。当面は現行の金融緩和を維持する姿勢を示した。市場では近い将来の長期金利目標引き上げ観測が燻っており、これをけん制する意図があったものとみられる。

なお、今春闘に関しては、「4年連続のベアの実現・実施に向けた動きは、経済の好循環の実現を後押しする」と前向きに評価した。

今後については、米大統領選後の円安進行と底堅い原油価格はともに物価の上昇に作用するため、日銀が追加緩和を迫られる可能性は大きく低下している。一方で、総裁の言うように2%の物価目標は依然として遠く、出口戦略を視野に入れる段階にもない。従って、日銀は長期にわたって現行金融政策の維持を続けるだろう。長期金利目標の明示的な引き上げも時期尚早(市場動向によっては許容レンジを若干引き上げていく対応は有り得る)。ただし、現在年間約80兆円増としている長期国債買入れペースについては、市中残存額との関係で長期には続けられないため、今年中に減額や柔軟化、声明文からの削除といった対応が予想される。

3.金融市場(3月)の動きと当面の予想

(10年国債利回り)

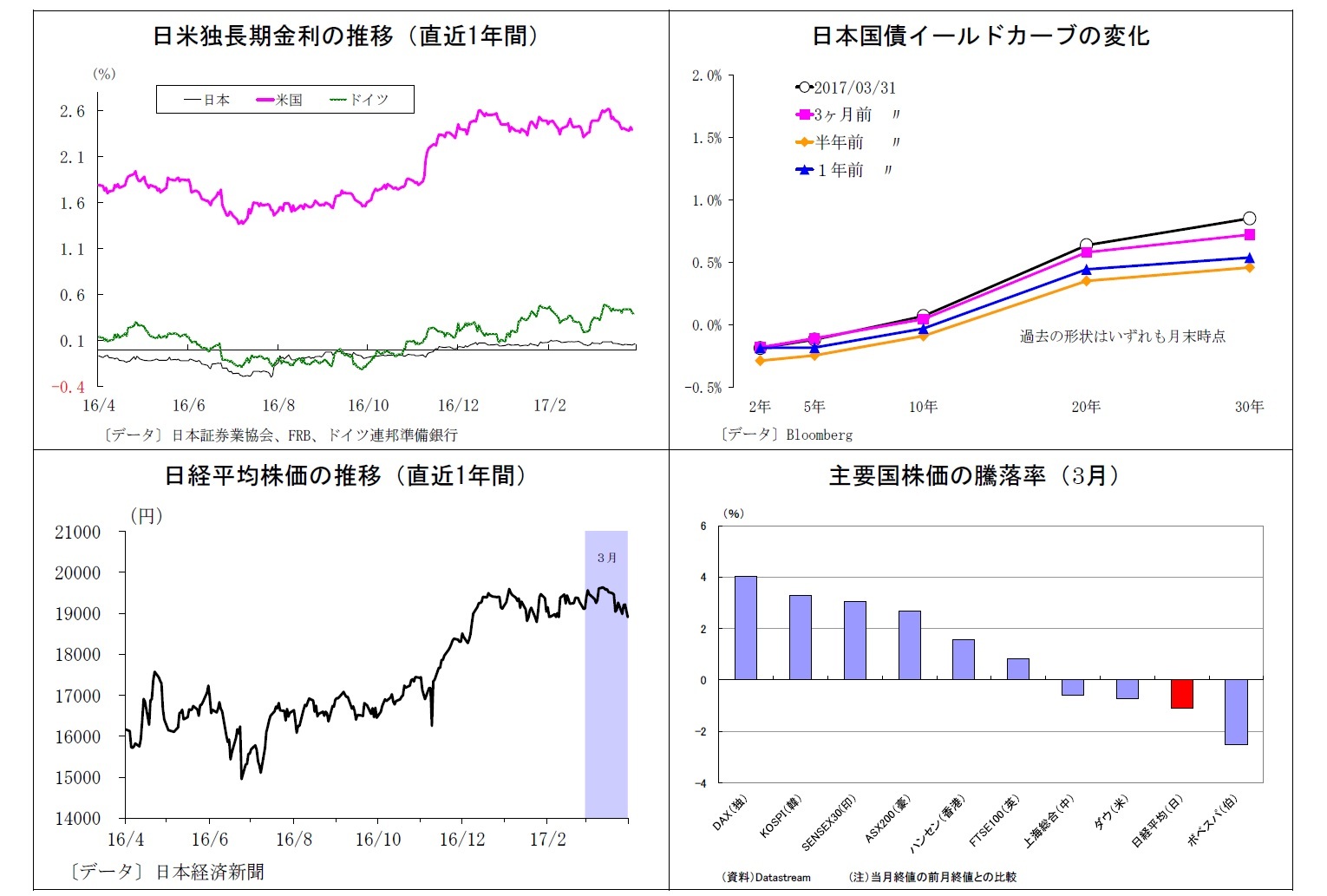

3月の動き 月初0.0%台後半からスタートし、月末も0.0%台後半に。

月初、早期利上げ観測に伴う米長期金利上昇を受けて上昇圧力が高まり、9日には0.1%に接近。しばらくは様子見で膠着したが、3月FOMCで先行きの利上げ加速が示唆されなかったこと、トランプ政権の政策運営に懸念が高まったことに伴う米金利低下を受けて低下基調となり、23日には0.0%台半ばに。その後も米政策運営への警戒は続いたが、一方で日銀オペ減額への警戒もあり、月末にかけて0.0%台半ばから後半での推移が続いた。

当面の予想

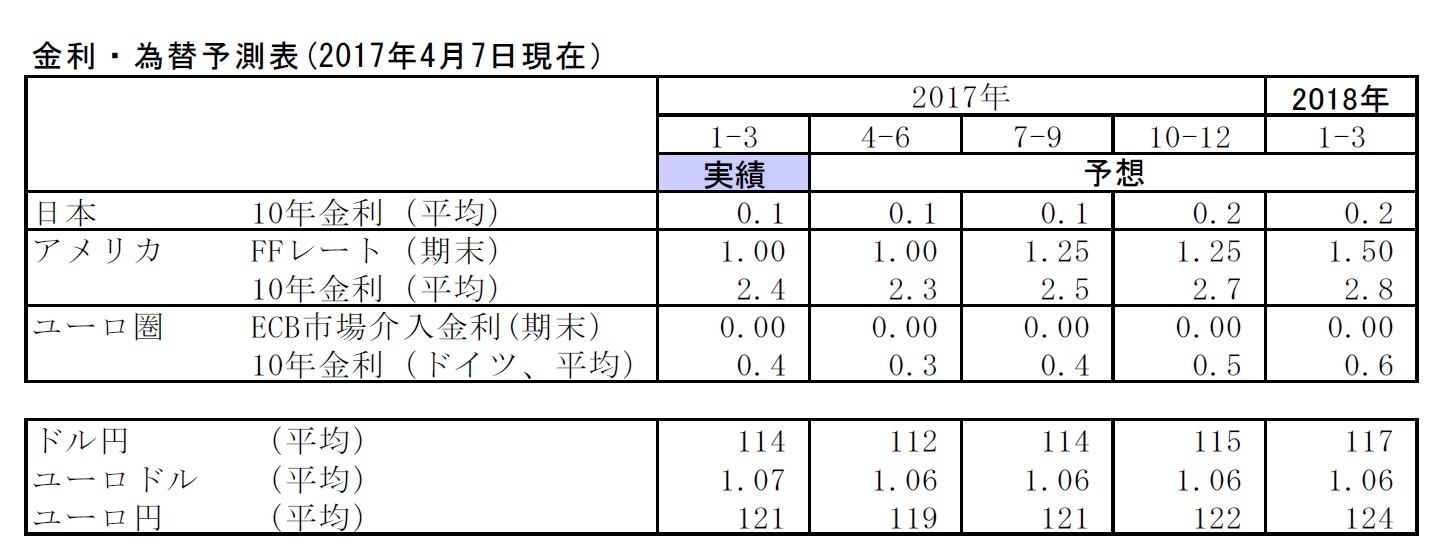

本日、米国がシリアを攻撃したとの報道があったことで安全資産の国債が買われ、足元は0.0%台半ばへ低下している。今後も地政学リスクに加え、フランスの大統領選挙などの政治イベントが相次ぐことから、長期金利は低位で推移しそうだ。ただし、市場では日銀の国債買入れ減額への警戒も燻り続けており、0.0%半ばより下のゾーンでは低下が進みにくい。当面は0.0%台半ばを中心とする膠着した推移が続くと見ている。

3月の動き 月初0.0%台後半からスタートし、月末も0.0%台後半に。

月初、早期利上げ観測に伴う米長期金利上昇を受けて上昇圧力が高まり、9日には0.1%に接近。しばらくは様子見で膠着したが、3月FOMCで先行きの利上げ加速が示唆されなかったこと、トランプ政権の政策運営に懸念が高まったことに伴う米金利低下を受けて低下基調となり、23日には0.0%台半ばに。その後も米政策運営への警戒は続いたが、一方で日銀オペ減額への警戒もあり、月末にかけて0.0%台半ばから後半での推移が続いた。

当面の予想

本日、米国がシリアを攻撃したとの報道があったことで安全資産の国債が買われ、足元は0.0%台半ばへ低下している。今後も地政学リスクに加え、フランスの大統領選挙などの政治イベントが相次ぐことから、長期金利は低位で推移しそうだ。ただし、市場では日銀の国債買入れ減額への警戒も燻り続けており、0.0%半ばより下のゾーンでは低下が進みにくい。当面は0.0%台半ばを中心とする膠着した推移が続くと見ている。

(ドル円レート)

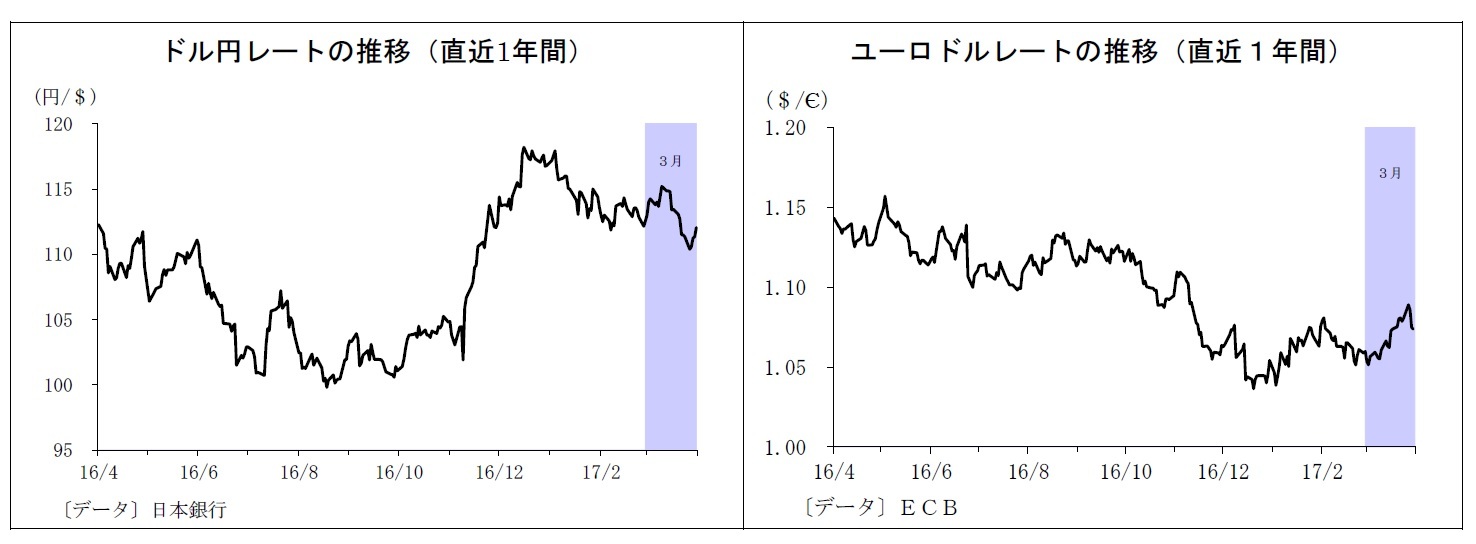

3月の動き 月初113円からスタートし、月末は112円台前半に。

月初、FRB高官発言を受けて米国の早期利上げ観測が高まり、2日に114円台に乗せ、10日には115円台に乗せる。以降もしばらくドルの高止まりが続いたが、3月FOMCで先行きの利上げ加速が示唆されなかった反動でドル売りが優勢となり、16日には113円台前半に。その後はトランプ政権への期待が後退したことでドル安基調に。オバマケア代替法案の採決中止を受けた27日には110円台前半までドル安が進んだ。月末は堅調な米経済指標を好感してドルがやや買われ、112円台前半で終了した。

当面の予想

今月に入り、米経済指標の悪化や北朝鮮・シリア情勢といった地政学リスクへの警戒などから円高が進み、足元では110円台半ばにある。目先は本日夜の米雇用統計が材料となるが、流動的な地政学リスクに加え、来週以降、米為替報告書、日米経済対話、仏大統領選、米暫定予算期限など重要イベントが相次ぐ。トランプ期待の再燃が当面期待できないなかで、上記のような警戒を要するイベントが続くため、リスク回避的な円買いが入りやすい時間帯が続きそうだ。110円を割り込む局面も十分想定される。

3月の動き 月初113円からスタートし、月末は112円台前半に。

月初、FRB高官発言を受けて米国の早期利上げ観測が高まり、2日に114円台に乗せ、10日には115円台に乗せる。以降もしばらくドルの高止まりが続いたが、3月FOMCで先行きの利上げ加速が示唆されなかった反動でドル売りが優勢となり、16日には113円台前半に。その後はトランプ政権への期待が後退したことでドル安基調に。オバマケア代替法案の採決中止を受けた27日には110円台前半までドル安が進んだ。月末は堅調な米経済指標を好感してドルがやや買われ、112円台前半で終了した。

当面の予想

今月に入り、米経済指標の悪化や北朝鮮・シリア情勢といった地政学リスクへの警戒などから円高が進み、足元では110円台半ばにある。目先は本日夜の米雇用統計が材料となるが、流動的な地政学リスクに加え、来週以降、米為替報告書、日米経済対話、仏大統領選、米暫定予算期限など重要イベントが相次ぐ。トランプ期待の再燃が当面期待できないなかで、上記のような警戒を要するイベントが続くため、リスク回避的な円買いが入りやすい時間帯が続きそうだ。110円を割り込む局面も十分想定される。

(ユーロドルレート)

3月の動き 月初1.05ドル台後半からスタートし、月末は1.06ドル台後半に。

月の上旬は1.05ドル台で膠着推移となったが、ECB理事会後のドラギ総裁発言を受けてECBの追加緩和への期待が後退し、10日には1.06ドル台に上昇。さらにFOMCで先行きの利上げ加速が示唆されなかったことでドル売りが優勢となり、16日には1.07ドル台、21日には1.08ドル台に乗せる。月終盤はECBを巡る過度な緩和縮小観測が緩和したほか、米経済指標の改善もあってユーロ安ドル高となり、1.06ドル台後半で終了した。

当面の予想

昨日、ドラギ総裁が緩和継続姿勢を強調したことなどからややユーロが売られ、足元では1.06ドル台半ばで推移している。フランス大統領選挙への警戒が燻っており、秒読み段階に入るにつれて、ユーロドルには下落圧力がかかる可能性が高い。23日の大統領選(1回目)で反EU派のルペン氏が残れば、警戒感はさらに高まりそうだ。ただし、先月来、ECBによる金融緩和の出口(テーパリングや利上げ)が意識されやすくなっており、今後もユーロの下支えになる。ユーロが底割れる展開は想定しづらい。

3月の動き 月初1.05ドル台後半からスタートし、月末は1.06ドル台後半に。

月の上旬は1.05ドル台で膠着推移となったが、ECB理事会後のドラギ総裁発言を受けてECBの追加緩和への期待が後退し、10日には1.06ドル台に上昇。さらにFOMCで先行きの利上げ加速が示唆されなかったことでドル売りが優勢となり、16日には1.07ドル台、21日には1.08ドル台に乗せる。月終盤はECBを巡る過度な緩和縮小観測が緩和したほか、米経済指標の改善もあってユーロ安ドル高となり、1.06ドル台後半で終了した。

当面の予想

昨日、ドラギ総裁が緩和継続姿勢を強調したことなどからややユーロが売られ、足元では1.06ドル台半ばで推移している。フランス大統領選挙への警戒が燻っており、秒読み段階に入るにつれて、ユーロドルには下落圧力がかかる可能性が高い。23日の大統領選(1回目)で反EU派のルペン氏が残れば、警戒感はさらに高まりそうだ。ただし、先月来、ECBによる金融緩和の出口(テーパリングや利上げ)が意識されやすくなっており、今後もユーロの下支えになる。ユーロが底割れる展開は想定しづらい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年04月07日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/12 | 貸出・マネタリー統計(25年10月)~銀行貸出がコロナ禍以来の高い伸びに | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/11/07 | 次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【円相場の材料点検と見通し~金融市場の動き(4月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

円相場の材料点検と見通し~金融市場の動き(4月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!