- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて

「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて

松浦 民恵

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

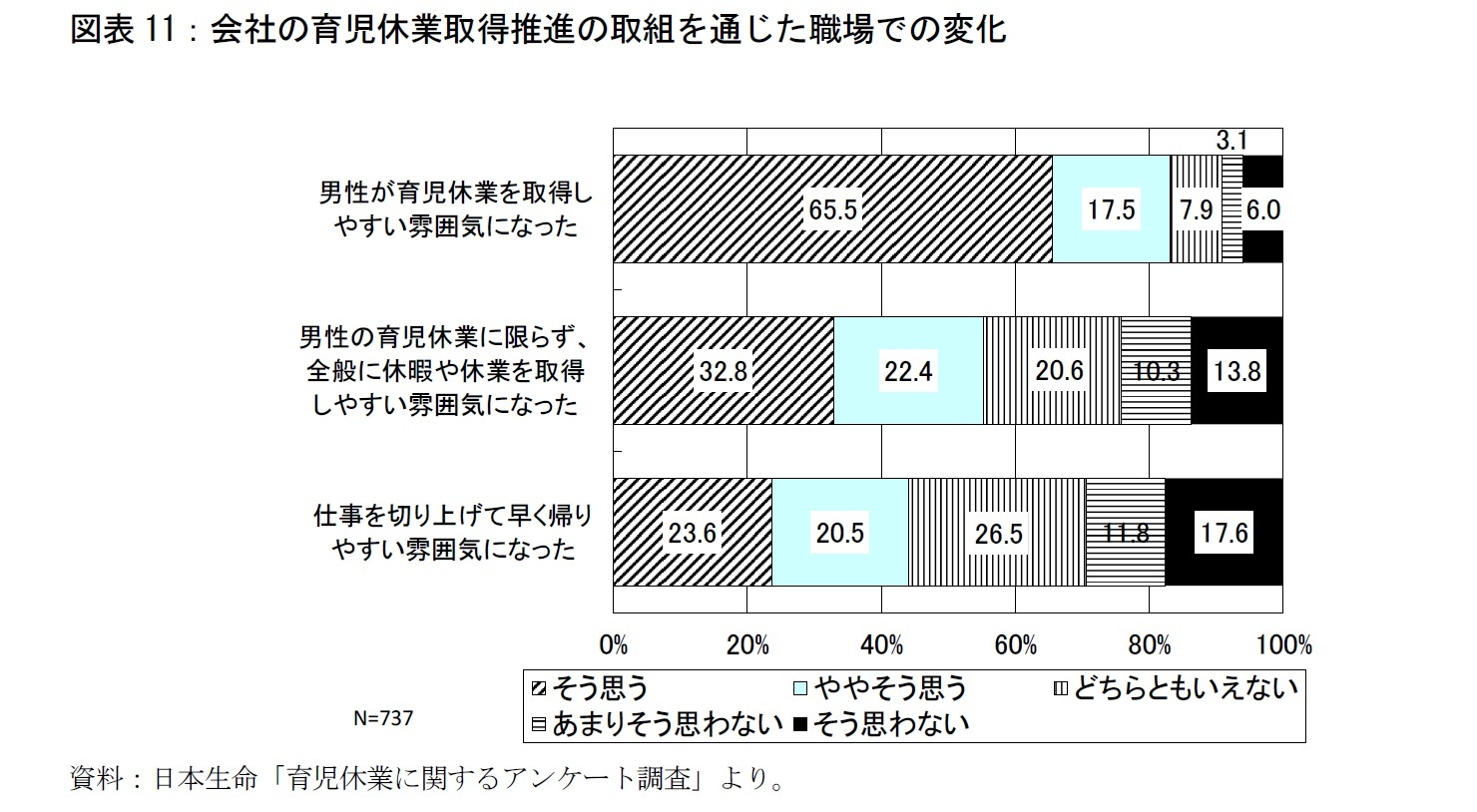

育児休業取得推進の取組(男性の育児休業取得100%)による職場の変化を、育児休業取得を実際に経験した分析対象者は、どのように評価しているのだろうか(図表11)。

まず、「男性が育児休業を取得しやすい雰囲気になった」については、「そう思う」が65.5%を占め、「ややそう思う」(17.5%)を合わせると83.0%が肯定的な評価をしている。次に、「男性の育児休業に限らず、全般に休暇や休業を取得しやすい雰囲気になった」については「そう思う」(32.8%)とする割合が、「男性が育児休業を取得しやすい雰囲気になった」に比べれば低いものの、「ややそう思う」(22.4%)と合わせると過半数(55.2%)が肯定的な評価をしている。一方、「仕事を切り上げて早く帰りやすい雰囲気になった」については、「そう思う」(23.6%)割合が低く、「ややそう思う」(20.5%)と合わせても44.1%にとどまっている。

このように、育児休業取得推進の取組は、男性が育児休業を取得しやすい雰囲気、さらには休暇や休業を取得しやすい雰囲気の醸成にある程度つながったといえよう。前述のとおり、育児休業を取得した男性従業員の中で、機会があればまた取得したいという意向が強まったのも、こうした雰囲気の醸成が影響している可能性が高い。一方で、「仕事を切り上げて早く帰りやすい雰囲気」については、業務内容や体制さらには人事評価の見直しを伴わなければ変革が難しい面が大きく、育児休業取得推進の取組による効果は限定的だったと考えられる。

4――男性の育児休業取得の効果と今後の課題

1|育児休業取得は男性従業員の「意識」にどう影響したか

育児休業取得100%推進の取組においては、対象となる男性従業員が基本的に例外なく育児休業を取得することから、男性従業員が取得を遠慮する必要も、管理職が他の男性従業員とのバランスに配慮する必要もなくなる。また、全員が取得するという前提に立てば、取得によって自分だけ評価を下げられるという不安も払拭されやすい。このため、日本生命の育児休業取得推進の取組は、潜在的な取得希望があった男性従業員にとっても、希望の実現に向けた後押しになったと考えられる。

分析結果をみると、育児休業を取得した当初よりも、実際に育児休業を経験した後のほうが、男性従業員の育児休業の取得希望が高まっている。

この背景には、育児休業の取得を通じて、男性従業員が家事・育児の大変さ、配偶者等の負担の大きさを目の当たりにしたことが、家事・育児への関与、配偶者等との関係に対する意識の変化につながったことも影響していると考えられる。また、ほぼ4人に1人が「子ども(達)の様子や気持ちがよくわかるようになった」、「子ども(達)の面倒を1人でもみられるようになった」と回答しており、こうした家族との関係の深まりが、育児休業を取得希望の高まりにつながった可能性もある。

また、育児休業取得推進の取組によって「男性が育児休業を取得しやすい雰囲気になった」という回答は8割を超えており、職場の雰囲気がこのように変わったことも、男性従業員の育児休業に対する意識を変えた可能性が高い。

なお、本調査では、管理職の意識については特別にたずねていないが、課長や拠点長といった管理職が分析対象者の3割を超えていることから、育児休業取得推進の取組や育児休業の取得経験が、管理職の育児休業に対する意識の変革にも、少なからずプラスの影響をもたらしていると推測される。

2|育児休業取得は「働き方」にどう影響したか

分析結果からは、育児休業取得にあたって、業務の一部が引き継がれたり、情報の共有化が図られたりしている様子が読み取れる。加えて、育児休業取得によって生まれた家族関係の気づきや変化が、部下の個人的事情への配慮、早く帰宅したい(早く帰宅させたい)という意識、さらには実際の業務改善につながることも示唆されている。つまり、育児休業取得経験も、働き方やマネジメントの改善に寄与する要素の一つになっていると考えられる。

前述のとおり、分析対象者の3割以上は、職場の働き方改革のキー・パーソンとなる管理職であることから、働き方改革に対する好影響も期待されるところである。

3|男性の育児休業取得への示唆と今後の課題

本来、中長期的に目指すべき男性の育児休業取得のあり方は、一定の強制力のもとでの一律的な期間の取得ではなく、それぞれの家庭の事情に応じた多様な期間の自発的な取得であろう。政策として休業取得に強制力を持たせるというような主張が、個人の自由の侵害という意味で論外であることも言わずもがなである。

ただし、取得率に目標を設定して取得推進を進める日本生命のような取組は、個別企業の過渡期の取組としては検討する価値があるだろう。育児休業を実際に経験することによって、次回も機会があれば取得したいという意識が、少なからぬ男性従業員に芽生えており、育児休業の取得経験がその後取得ニーズを喚起する面も見受けられるからである。

分析結果からは、男性の育児休業取得推進の取組、さらには男性の育児休業取得経験が、家族や職場に対する「意識」、職場における「働き方」に少なからず好影響を及ぼしていることも読み取れる。このような効果・メリットが広く伝わることで、男性の育児休業取得が広がっていくことが期待される。

なお、育児休業取得は男性の育児参加に関するシンボリックな指標の一つではあるが、それ以上に重要なのは、育児休業中に限定されない日々の育児参加である。しかしながら、末子が就学前の共働き男女で1日の育児・家事関連時間を比較すると、女性は5時間56分にのぼる一方で、男性は1時間7分にとどまっている(内閣府『男女共同参画白書』(2013年版)、総務省「社会生活基本調査」(2011年))6。

本稿での分析から、育児休業の取得経験が育児・家事への参加意識を高める可能性が示唆されたが、育児・家事への参加意識を実際の行動につなげるためには、長時間労働の削減をはじめとする働き方改革が不可欠であることは言うまでもない。こうした働き方改革を実現するためには、単に風土改善や業務効率化の取組だけでは不十分であり、人事管理の仕組み、さらには事業・組織戦略にまで踏み込んでの見直しが必要となる。

6 日々の育児参加についても、政府の「第4次男女共同参画基本計画」(2015年12月25日閣議決定)で、2020年までに、6歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間を1日2時間30分にするという目標が掲げられている。

(2017年02月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

松浦 民恵

松浦 民恵のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/04/07 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2017/02/20 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

| 2016/12/07 | 「130万円の壁」を巡る誤解-2016年10月からの適用要件拡大の意味を正しく理解する | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2016/11/17 | 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性 | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!