- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- GDP統計の改定で変わった日本経済の姿

2017年01月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

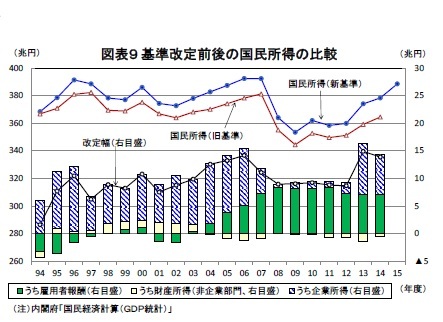

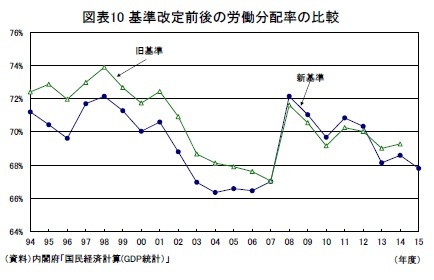

この結果、労働分配率(雇用者報酬÷国民所得)は1994~2007年度が下方改定、2008~2012年度が上方改定となった後、2013、2014年度は比較的大幅な下方改定となった。

(家計の所得分配率が過去最低水準まで低下)

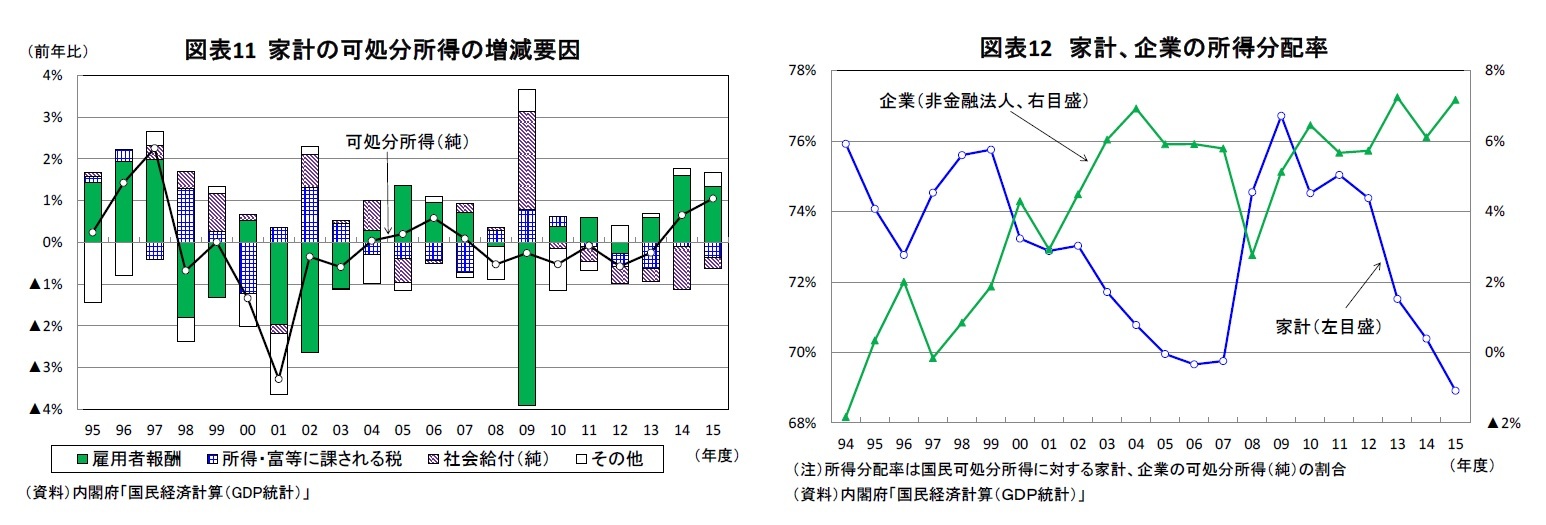

このところ雇用者報酬は堅調に推移しているが、家計の可処分所得の伸びはそれを大きく下回っている。たとえば、2006年度以降の10年間で家計の可処分所得が雇用者報酬の伸びを上回ったのはリーマン・ショック後の2009年度だけで、それ以外の9年は可処分所得が雇用者報酬の伸びを下回っている。これは、超低金利の長期化によって家計の利子所得の低迷が続いていること、年金などの社会給付が抑制される一方、社会保険料率の引き上げによって社会負担が増加していること、2010年度以降は税負担(所得・富等に課される税)の増加が続いていることなどによる(図表11)。

国民所得の家計への分配を見る指標としては労働分配率を用いることが一般的だが、可処分所得ベースの家計への分配は労働分配率以上に大きく低下している。国全体の国民可処分所得に対する家計の可処分所得の割合を家計所得分配率とすると、2009年の76.7%をピークに低下傾向が続いており、2015年度には68.9%と現行統計開始の1994年度以降の最低水準となった。一方、企業の所得分配率は近年、企業収益が堅調に推移していること、低金利に伴う利子負担の軽減によって財産所得の改善傾向が続いていることなどから高水準で推移している(図表12)。

このところ雇用者報酬は堅調に推移しているが、家計の可処分所得の伸びはそれを大きく下回っている。たとえば、2006年度以降の10年間で家計の可処分所得が雇用者報酬の伸びを上回ったのはリーマン・ショック後の2009年度だけで、それ以外の9年は可処分所得が雇用者報酬の伸びを下回っている。これは、超低金利の長期化によって家計の利子所得の低迷が続いていること、年金などの社会給付が抑制される一方、社会保険料率の引き上げによって社会負担が増加していること、2010年度以降は税負担(所得・富等に課される税)の増加が続いていることなどによる(図表11)。

国民所得の家計への分配を見る指標としては労働分配率を用いることが一般的だが、可処分所得ベースの家計への分配は労働分配率以上に大きく低下している。国全体の国民可処分所得に対する家計の可処分所得の割合を家計所得分配率とすると、2009年の76.7%をピークに低下傾向が続いており、2015年度には68.9%と現行統計開始の1994年度以降の最低水準となった。一方、企業の所得分配率は近年、企業収益が堅調に推移していること、低金利に伴う利子負担の軽減によって財産所得の改善傾向が続いていることなどから高水準で推移している(図表12)。

今回の基準改定では足もとの消費の伸びが上方改定されたものの、依然として力強さに欠けることには変わりがなかった。個人消費が低迷する理由として家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、これらは消費の長期停滞の主因ではない。

(家計の所得分配率を高めることが重要)

企業に滞留する余剰資金を家計に還流させることにより所得の増加を伴った個人消費の回復につなげることが経済活性化のためには不可欠だ。企業の余剰資金を家計に還流させる手段はいくつかある。ひとつは金利上昇によって家計の利子所得を増やすことだ。しかし、日本銀行が「物価安定の目標」とする消費者物価上昇率2%が遠のいたこともあり、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げを進めることにより雇用者報酬を増加させることだ。その意味でも2017年春闘の動向が注目される。

今回の基準改定で名目GDPの水準、実質GDP成長率など日本経済の姿には少なからず変化が見られた。一方、依然として個人消費が低迷していること、家計所得の伸び悩みがその主因となっている点は旧基準の統計で見ていた姿と大きく変わらなかった。経済成長の果実が家計に十分に分配されていないという課題を解決することが、引き続き日本経済活性化のために不可欠といえるだろう。

企業に滞留する余剰資金を家計に還流させることにより所得の増加を伴った個人消費の回復につなげることが経済活性化のためには不可欠だ。企業の余剰資金を家計に還流させる手段はいくつかある。ひとつは金利上昇によって家計の利子所得を増やすことだ。しかし、日本銀行が「物価安定の目標」とする消費者物価上昇率2%が遠のいたこともあり、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げを進めることにより雇用者報酬を増加させることだ。その意味でも2017年春闘の動向が注目される。

今回の基準改定で名目GDPの水準、実質GDP成長率など日本経済の姿には少なからず変化が見られた。一方、依然として個人消費が低迷していること、家計所得の伸び悩みがその主因となっている点は旧基準の統計で見ていた姿と大きく変わらなかった。経済成長の果実が家計に十分に分配されていないという課題を解決することが、引き続き日本経済活性化のために不可欠といえるだろう。

(2017年01月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【GDP統計の改定で変わった日本経済の姿】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

GDP統計の改定で変わった日本経済の姿のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!