- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2016~2018年度経済見通し

2017年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――2015年度の名目GDPは31.6兆円の上方改定

2016年7-9月期の実質GDP(2次速報)は、前期比0.3%(前期比年率1.3%)と3四半期連続のプラス成長となった。設備投資は前期比▲0.4%の減少となったが、民間消費(前期比0.3%)、住宅投資(同2.6%)が増加したことに加え、輸出が前期比1.6%の高い伸びとなったことから外需寄与度が前期比0.3%(年率1.3%)と成長率を大きく押し上げた。

7-9月期の2次速報と同時に、国民経済計算の基準改定(2005年基準→2011年基準)、最新の国際基準である「2008SNA」への対応(従来は「1993SNA」)が実施された。

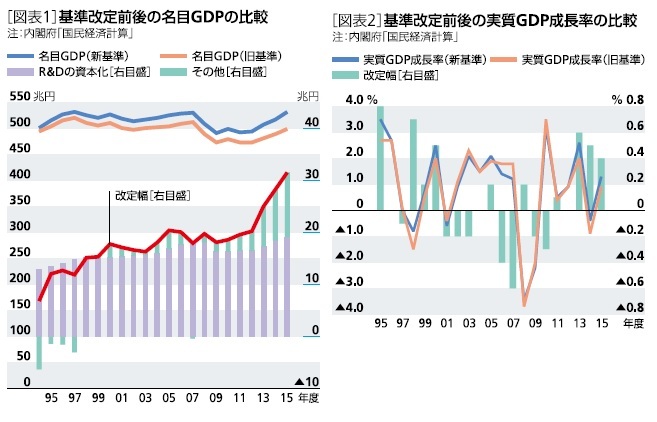

基準改定後の名目GDPの水準は1994年度以降の平均で18.2兆円(GDP比3.7%)、直近の2015年度は31.6兆円(GDP比6.3%)の上方改定となった(2015年度の名目GDPは532.2兆円)。内閣府によれば、名目GDPの上方改定のうち、研究・開発(R&D)の資本化によるものが16.2兆円(1994~2015年度以降の平均、2015年度は19.2兆円)で、名目GDP上方改定の大半を占めている[図表1]。

また、実質GDP成長率も過去に遡って改定された。過去10年平均(2006~2015年度)の成長率は0.5%で旧基準と変わらなかったが、直近3年間の成長率は比較的大幅な上方改定となった(2013年度:2.0%→2.6%、2014年度:▲0.9%→▲0.4%、2015年度:0.9%→1.3%)[図表2]。2013、2014年度は民間消費、設備投資の上方修正、2015年度は民間消費の上方修正が成長率の上方改定に大きく寄与した。

7-9月期の2次速報と同時に、国民経済計算の基準改定(2005年基準→2011年基準)、最新の国際基準である「2008SNA」への対応(従来は「1993SNA」)が実施された。

基準改定後の名目GDPの水準は1994年度以降の平均で18.2兆円(GDP比3.7%)、直近の2015年度は31.6兆円(GDP比6.3%)の上方改定となった(2015年度の名目GDPは532.2兆円)。内閣府によれば、名目GDPの上方改定のうち、研究・開発(R&D)の資本化によるものが16.2兆円(1994~2015年度以降の平均、2015年度は19.2兆円)で、名目GDP上方改定の大半を占めている[図表1]。

また、実質GDP成長率も過去に遡って改定された。過去10年平均(2006~2015年度)の成長率は0.5%で旧基準と変わらなかったが、直近3年間の成長率は比較的大幅な上方改定となった(2013年度:2.0%→2.6%、2014年度:▲0.9%→▲0.4%、2015年度:0.9%→1.3%)[図表2]。2013、2014年度は民間消費、設備投資の上方修正、2015年度は民間消費の上方修正が成長率の上方改定に大きく寄与した。

2――実質成長率は2016年度1.2%、2017年度1.0%、2018年度1.2%を予想

民間消費は2014年4月の消費税率引き上げから長期にわたり低迷が続いてきたが、2016年1-3月期から3四半期連続で増加し、ようやく明るい兆しが見られるようになってきた。消費持ち直しの主因は、雇用者数の大幅増加や物価上昇率の下落から実質雇用者報酬が高い伸びとなっていることである。2016年度の実質雇用者報酬は前年比2.3%となり、2005年度(同2.2%)以来、11年ぶりに2%台の高い伸びとなることが見込まれる。

今後も天候不順や生鮮野菜の価格高騰など一時的な要因で下押しされるリスクはあるが、実質所得の増加を主因として2016年度末にかけて民間消費は回復基調を強める可能性が高い。

2017年度の消費動向の鍵を握るのは春闘賃上げ率の行方である。当研究所ではマイナスが続いている消費者物価上昇率は2016年度末にはプラスに転じ、その後伸びを高めていくと予想している。こうした中、賃金の伸びが高まらなければ実質賃金は大きく低下してしまう。

賃上げを巡る環境は厳しい。直近(2016年10月)の失業率が3.0%、有効求人倍率が1.40倍と労働需給は逼迫した状態が続いているが、足もとの企業収益の悪化、消費者物価の下落が逆風となりそうだ。連合の2017春季生活闘争方針で、賃上げ要求水準が「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」と前年と同水準となっていること、企業経営者が政府の賃上げ要請をある程度受け入れることを考慮し、今回の見通しでは2017年度の春闘賃上げ率を2.15%と2016年度(2.14%)とほぼ同水準と想定した(2018年度は2.40%)。実際の賃上げ率が前年度を大きく下回るようなことがあれば、実質所得の低下を主因として消費が腰折れしてしまうリスクが高まるだろう。

設備投資は2016年度に入ってから弱めの動きが続いているが、企業収益が大幅に悪化していることからすれば、一定の底堅さは維持している。

アベノミクス以降の大幅増益が設備投資の増加につながりにくかった理由のひとつに、企業収益の拡大が売上数量の伸びよりも円安、原油安を背景とした価格要因によるところが大きかったことがある。価格要因による収益の押し上げは一時的と認識されやすいため、リスクを伴う設備投資に踏み切りにくい。逆に、2016年入り後の大幅減益は円高の悪影響が大きく寄与しているが、売上数量は一定の底堅さを維持しているため、円高一巡後には収益の改善が期待できる。このことが設備投資の減速が限定的にとどまっている一因と考えられる。

設備投資が景気の牽引役となることは期待できないが、その一方で設備投資の急速な悪化によって景気が失速するリスクはそれほど高くないだろう。

2016年7-9月期は輸出が前期比1.6%の高い伸びとなったことがプラス成長の主因となったが、4-6月期には同▲1.3%と落ち込んでいたこと、輸出の押し上げに寄与した新型スマートフォン向け部品の好調が一時的に終わる可能性が高いことを考慮すれば、基調としては横ばい圏の動きが続いていると判断される。海外経済の低成長が続く中、2016年初からの大幅な円高による下押し圧力がしばらく残るため、10-12月期以降は輸出が景気の牽引役となることは期待できない。

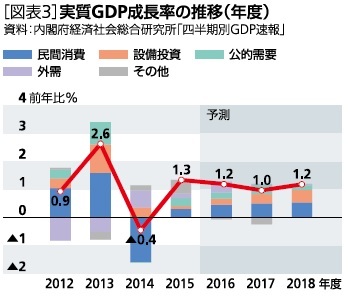

実質GDP成長率は、輸出、設備投資の低迷が続く2016年度中は年率ゼロ%台にとどまるが、2017年度入り後は円高の悪影響一巡に伴う企業収益の改善を背景に設備投資が回復すること、輸出が持ち直すことなどから概ね年率1%台の成長が続くだろう。実質GDP成長率は2016年度が1.2%、2017年度が1.0%、2018年度が1.2%と予想する[図表3]。

今後も天候不順や生鮮野菜の価格高騰など一時的な要因で下押しされるリスクはあるが、実質所得の増加を主因として2016年度末にかけて民間消費は回復基調を強める可能性が高い。

2017年度の消費動向の鍵を握るのは春闘賃上げ率の行方である。当研究所ではマイナスが続いている消費者物価上昇率は2016年度末にはプラスに転じ、その後伸びを高めていくと予想している。こうした中、賃金の伸びが高まらなければ実質賃金は大きく低下してしまう。

賃上げを巡る環境は厳しい。直近(2016年10月)の失業率が3.0%、有効求人倍率が1.40倍と労働需給は逼迫した状態が続いているが、足もとの企業収益の悪化、消費者物価の下落が逆風となりそうだ。連合の2017春季生活闘争方針で、賃上げ要求水準が「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」と前年と同水準となっていること、企業経営者が政府の賃上げ要請をある程度受け入れることを考慮し、今回の見通しでは2017年度の春闘賃上げ率を2.15%と2016年度(2.14%)とほぼ同水準と想定した(2018年度は2.40%)。実際の賃上げ率が前年度を大きく下回るようなことがあれば、実質所得の低下を主因として消費が腰折れしてしまうリスクが高まるだろう。

設備投資は2016年度に入ってから弱めの動きが続いているが、企業収益が大幅に悪化していることからすれば、一定の底堅さは維持している。

アベノミクス以降の大幅増益が設備投資の増加につながりにくかった理由のひとつに、企業収益の拡大が売上数量の伸びよりも円安、原油安を背景とした価格要因によるところが大きかったことがある。価格要因による収益の押し上げは一時的と認識されやすいため、リスクを伴う設備投資に踏み切りにくい。逆に、2016年入り後の大幅減益は円高の悪影響が大きく寄与しているが、売上数量は一定の底堅さを維持しているため、円高一巡後には収益の改善が期待できる。このことが設備投資の減速が限定的にとどまっている一因と考えられる。

設備投資が景気の牽引役となることは期待できないが、その一方で設備投資の急速な悪化によって景気が失速するリスクはそれほど高くないだろう。

2016年7-9月期は輸出が前期比1.6%の高い伸びとなったことがプラス成長の主因となったが、4-6月期には同▲1.3%と落ち込んでいたこと、輸出の押し上げに寄与した新型スマートフォン向け部品の好調が一時的に終わる可能性が高いことを考慮すれば、基調としては横ばい圏の動きが続いていると判断される。海外経済の低成長が続く中、2016年初からの大幅な円高による下押し圧力がしばらく残るため、10-12月期以降は輸出が景気の牽引役となることは期待できない。

実質GDP成長率は、輸出、設備投資の低迷が続く2016年度中は年率ゼロ%台にとどまるが、2017年度入り後は円高の悪影響一巡に伴う企業収益の改善を背景に設備投資が回復すること、輸出が持ち直すことなどから概ね年率1%台の成長が続くだろう。実質GDP成長率は2016年度が1.2%、2017年度が1.0%、2018年度が1.2%と予想する[図表3]。

3――消費者物価の見通し

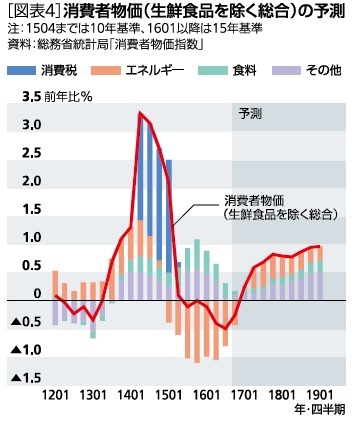

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)上昇率は、原油価格下落に伴うエネルギー価格の低下を主因として2016年3月からマイナスが続いている。人手不足に伴う人件費の上昇などを背景にサービス価格はプラスの伸びを維持しているが、原油価格下落に伴うエネルギー価格の大幅低下に加え、ここにきて円高による輸入物価低下の影響を受けやすい食料品、耐久財などでも上昇率の鈍化が目立つようになっている。

原油価格(ドバイ)は2016年1月中旬の1バレル=20ドル台半ばを底に足もとでは50ドル台まで上昇しており、電気代、ガソリンなどのエネルギー価格はすでに下落率が縮小し始めている。2016年度末までにエネルギー価格は前年比でプラスに転じるだろう。

また、既往の円高による物価下押し圧力はしばらく残るが、ここにきて円安が急進しており、2017年度入り後には前年よりも円安水準となることが見込まれる。コアCPI上昇率は2016年度中にはプラスに転じ、2017年度入り後にはゼロ%台後半まで伸びを高めることが予想される。原油価格上昇によるエネルギー価格の上昇率は2017年後半がピークでその後は伸びが低下するが、景気回復持続に伴う需給バランスの改善や賃上げ率の上昇を背景に2018年度には1%程度まで伸びが高まるだろう。ただし、2018年度中に日本銀行が目標としている2%に達することは難しいだろう。

コアCPI上昇率は2016年度が前年比▲0.2%、2017年度が同0.7%、2018年度が同0.9%と予想する[図表4]。

原油価格(ドバイ)は2016年1月中旬の1バレル=20ドル台半ばを底に足もとでは50ドル台まで上昇しており、電気代、ガソリンなどのエネルギー価格はすでに下落率が縮小し始めている。2016年度末までにエネルギー価格は前年比でプラスに転じるだろう。

また、既往の円高による物価下押し圧力はしばらく残るが、ここにきて円安が急進しており、2017年度入り後には前年よりも円安水準となることが見込まれる。コアCPI上昇率は2016年度中にはプラスに転じ、2017年度入り後にはゼロ%台後半まで伸びを高めることが予想される。原油価格上昇によるエネルギー価格の上昇率は2017年後半がピークでその後は伸びが低下するが、景気回復持続に伴う需給バランスの改善や賃上げ率の上昇を背景に2018年度には1%程度まで伸びが高まるだろう。ただし、2018年度中に日本銀行が目標としている2%に達することは難しいだろう。

コアCPI上昇率は2016年度が前年比▲0.2%、2017年度が同0.7%、2018年度が同0.9%と予想する[図表4]。

(2017年01月11日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2016~2018年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2016~2018年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!