- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 地方債の発行と償還―統計の裏にある真実を探る

2016年12月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

地方債を国債に次いで安全性の高い金融資産と位置付けることについて、異を唱える人はほとんどいないであろう。償還の確実性が高い債券ほど市場利回りは低くなるが、地方債の発行市場においては、時には応募者利回りが国債の利回りを下回るケースも見られるほどである1。地方交付税や国庫支出金など国からの財政移転によって支えられている部分が大きいとはいえ、それらも含めたうえでの地方のプライマリー・バランスは2004年度以降黒字を続けており、地方債の総残高は既に横ばい状態に入っている。

しかし、意外にも、地方債そのものの実態についてはわからない部分が多い。市場公募地方債を除けば、国債とは異なって、地方債にはいわば「私募債」としての側面があり、個別銘柄における発行条件の詳細情報は発行体と引受機関の間で共有されるにとどまって、通常は積極的には公表されないからである。銘柄レベルの情報を地方公共団体毎に集計した統計においても、開示データは引受資金別の残高や表面金利別の残高などに限られており、直近1年間に発行された銘柄の償還年限や償還方法、全現存銘柄の残存償還年数・償還方法についての分布状況などは公表されていない。各種統計の公表時期も、会計年度が終了してから概ね1年以上経過した後である。発行時点で全銘柄の発行条件が公表され、その後の流通、償還の局面においても、ほぼすべての銘柄の情報が利用可能な国債とは、きわめて対照的である。懸念されるのは、健全化判断比率などの財政指標には現れない問題点が地方債の発行と償還に潜んでいないとは限らないことである。

当レポートでは、公表された各種のデータや資料から把握できる事実を積み上げることにより、地方債の発行と償還がどのような制度やルールによって支えられているのか、それらが健全な財政運営と整合的であるか否か、また、どのような問題点を抱えているのかを検討する。

1 発行体である地方公共団体との緊密な関係を望む金融機関が、地方債引受の競合相手の追随できないような高い価格で落札するという特殊要因も働いていると考えられる。

しかし、意外にも、地方債そのものの実態についてはわからない部分が多い。市場公募地方債を除けば、国債とは異なって、地方債にはいわば「私募債」としての側面があり、個別銘柄における発行条件の詳細情報は発行体と引受機関の間で共有されるにとどまって、通常は積極的には公表されないからである。銘柄レベルの情報を地方公共団体毎に集計した統計においても、開示データは引受資金別の残高や表面金利別の残高などに限られており、直近1年間に発行された銘柄の償還年限や償還方法、全現存銘柄の残存償還年数・償還方法についての分布状況などは公表されていない。各種統計の公表時期も、会計年度が終了してから概ね1年以上経過した後である。発行時点で全銘柄の発行条件が公表され、その後の流通、償還の局面においても、ほぼすべての銘柄の情報が利用可能な国債とは、きわめて対照的である。懸念されるのは、健全化判断比率などの財政指標には現れない問題点が地方債の発行と償還に潜んでいないとは限らないことである。

当レポートでは、公表された各種のデータや資料から把握できる事実を積み上げることにより、地方債の発行と償還がどのような制度やルールによって支えられているのか、それらが健全な財政運営と整合的であるか否か、また、どのような問題点を抱えているのかを検討する。

1 発行体である地方公共団体との緊密な関係を望む金融機関が、地方債引受の競合相手の追随できないような高い価格で落札するという特殊要因も働いていると考えられる。

2――戦後の国債残高と地方債残高の推移

1|近年は横ばいで推移する地方債残高と累増する国債残高

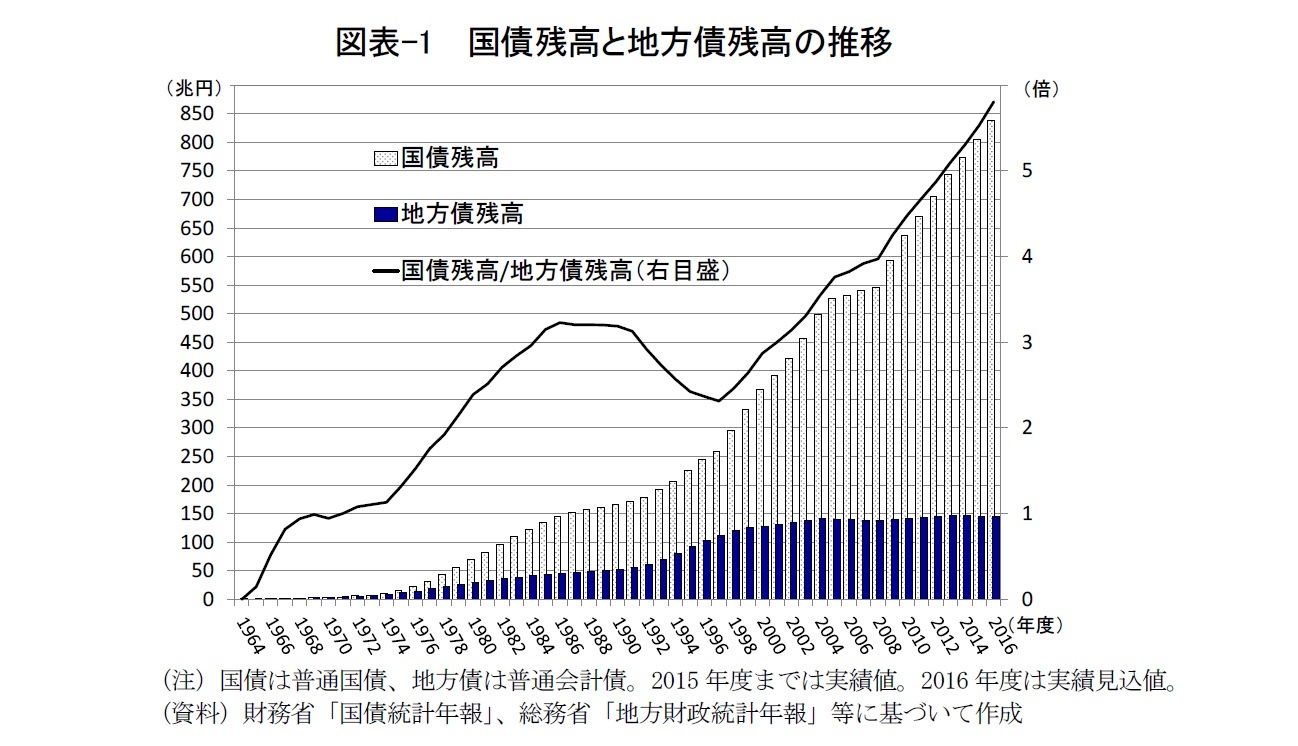

戦後の国の予算編成においては、最初の20年間は均衡予算原則、すなわち、国債不発行主義が貫かれ、初めて国債が発行されたのは1964年度の補正予算においてである。一方、地方においては、地方税収に恵まれずに、国からの地方交付税や国庫支出金(補助金)を合わせても、公共事業の経費を賄うことができない地方公共団体が多く存在することから、毎年度、必ず地方債が発行されてきた。それでも、戦後初の国債発行から7年後の1971年度末には国債残高が地方債残高を上回ることとなり、さらにはオイルショック後の低成長経済下で国債の大量発行時代が幕明けし、国債残高の地方債残高に対する倍率は80年代半ばまで上昇が続いた(図表-1参照)。

戦後の国の予算編成においては、最初の20年間は均衡予算原則、すなわち、国債不発行主義が貫かれ、初めて国債が発行されたのは1964年度の補正予算においてである。一方、地方においては、地方税収に恵まれずに、国からの地方交付税や国庫支出金(補助金)を合わせても、公共事業の経費を賄うことができない地方公共団体が多く存在することから、毎年度、必ず地方債が発行されてきた。それでも、戦後初の国債発行から7年後の1971年度末には国債残高が地方債残高を上回ることとなり、さらにはオイルショック後の低成長経済下で国債の大量発行時代が幕明けし、国債残高の地方債残高に対する倍率は80年代半ばまで上昇が続いた(図表-1参照)。

その後、いわゆる「バブル景気」下での税収増に支えられた80年代後半においては、国債、地方債ともに発行額の抑制が実現したものの、90年代に入ると、バブルが崩壊して景気低迷が長期化し、税収減と公共事業拡大への政策的対応から国債・地方債が再び増発された。とりわけ、90年代初頭は「地方の時代」が喧伝されたこともあり、その後の景気対策においても地方単独事業が重点的に実施され、90年代末までは地方債残高の伸びが国債残高の伸びを上回る状況が生じた。

過去に発行した地方債の償還費によって予算編成上の自由度が低下したことへの対処として、地方公共団体が自発的に財政健全化に取り組んだのが2000年代の特徴である。具体的には、建設地方債を中心に発行額の縮減傾向が続き、ピーク時の1995年度に約17兆円あった発行額は、2006~08年度の各年においては10兆円を下回るまで減少した。その後、発行額は若干増加したものの、11、12兆円前後の水準にとどまっている。こうしたトレンドを反映して、地方債残高は2004年度に140兆円台に達した後は、概ね10兆円の幅の中で微減と微増を繰り返す推移となり、2016年3月末における残高は145兆5,143億円と、前年度末からは僅かながらも減少している。

他方、国の財政運営においては、高齢化が進行する中で社会保障関係費の高い伸びが続き、地方債発行と比べると、国債発行の抑制は進んでいない。国債残高は、2006~08年度にペースが一時的に鈍化したものの、1990年度末を起点とすれば、毎年度平均25.6兆円のペースで増大が続き、2016年3月末に805兆4,182億円と、名目GDPの1.6倍、地方債の5.5倍のレベルに達している。

このように、累増を続ける国債残高とは対照的に、地方債は10年以上も前から横ばい圏の推移に移行したことは、評価されてよいであろう。ただし、総残高が増えていないからといっても、問題点が全くないとは限らない。

過去に発行した地方債の償還費によって予算編成上の自由度が低下したことへの対処として、地方公共団体が自発的に財政健全化に取り組んだのが2000年代の特徴である。具体的には、建設地方債を中心に発行額の縮減傾向が続き、ピーク時の1995年度に約17兆円あった発行額は、2006~08年度の各年においては10兆円を下回るまで減少した。その後、発行額は若干増加したものの、11、12兆円前後の水準にとどまっている。こうしたトレンドを反映して、地方債残高は2004年度に140兆円台に達した後は、概ね10兆円の幅の中で微減と微増を繰り返す推移となり、2016年3月末における残高は145兆5,143億円と、前年度末からは僅かながらも減少している。

他方、国の財政運営においては、高齢化が進行する中で社会保障関係費の高い伸びが続き、地方債発行と比べると、国債発行の抑制は進んでいない。国債残高は、2006~08年度にペースが一時的に鈍化したものの、1990年度末を起点とすれば、毎年度平均25.6兆円のペースで増大が続き、2016年3月末に805兆4,182億円と、名目GDPの1.6倍、地方債の5.5倍のレベルに達している。

このように、累増を続ける国債残高とは対照的に、地方債は10年以上も前から横ばい圏の推移に移行したことは、評価されてよいであろう。ただし、総残高が増えていないからといっても、問題点が全くないとは限らない。

(2016年12月30日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

石川 達哉

石川 達哉のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方債の発行と償還―統計の裏にある真実を探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方債の発行と償還―統計の裏にある真実を探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!