- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米金融政策見通し-信任維持?のため、年内12月利上げへ。来年は2回の追加利上げを予想

2016年10月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(2)金融政策正常化開始後の状況:FRBの想定を下回る正常化のペース

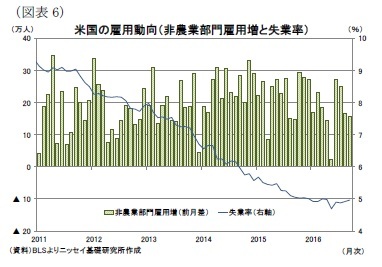

(2)金融政策正常化開始後の状況:FRBの想定を下回る正常化のペース米国経済が、09年6月を底に景気回復を続ける中で、労働市場の回復基調が明確になってきたことから、FRBは量的緩和政策を14年1月より段階的に縮小、14年10月にQE3を終了した。実際、労働市場をみると、一時期10%近かった失業率は14年に6%台に低下したほか、14年の月間平均雇用増加数は25万人と99年以来の高い伸びとなった(図表6)。

さらに、FRBは15年12月に06年6月以来となる政策金利0.25%の引き上げを実施した。今回の金融政策正常化プロセスでは、リセッション終了から政策金利の引き上げまで6年以上が経過しており、過去に比べて低金利が異例の長期に亘って維持されていたことが分かる(前掲図表2)。

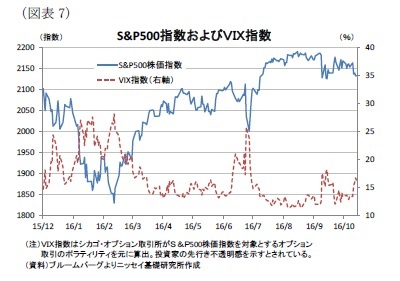

一方、12月の政策金利引き上げに際しては、FRBから事前に示唆されていたことを受けて、市場が十分織込んでいたこともあって、利上げ実施後の金融市場は比較的安定した動きとなった(図表7)。

一方、12月の政策金利引き上げに際しては、FRBから事前に示唆されていたことを受けて、市場が十分織込んでいたこともあって、利上げ実施後の金融市場は比較的安定した動きとなった(図表7)。しかしながら、16年初から中国株式市場や原油相場の下落もあって、米国株式市場が急落、投資家の先行き不安を示すVIX指数も2月上旬に3割弱まで上昇するなど、資本市場が不安定な動きとなった。このため、FRBは原油相場下落も含めて米国経済への影響を見極めるため、政策金利の据え置きを続けざるを得なくなった。

さらに、株式市場や原油相場は2月下旬を底に回復基調に転じていたものの、6月上旬に発表された5月の雇用統計で、雇用者数の増加が大幅に鈍化したことから雇用悪化懸念が浮上したほか、6月下旬に実施された英国の国民投票で予想外に英国のEU離脱が決定されたことも、追加利上げの障害となった。

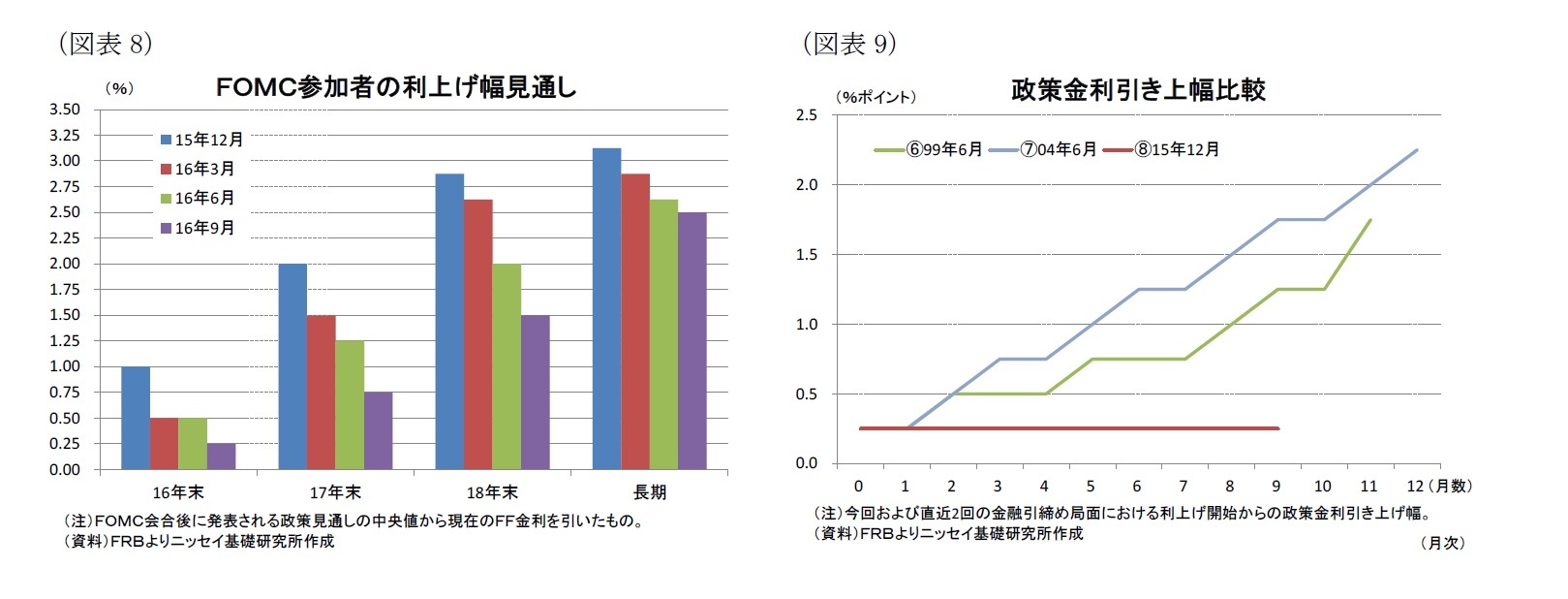

この結果、直近9月のFOMC会合まで政策金利の据え置きが持続している。昨年12月のFOMC会合後に公表されたFOMC参加者(17名)の16年末政策金利見通し(中央値)では、1%の追加利上げが示されていた(図表8)。政策金利見通しは時間の経過ともに下方修正されており、直近(9月)は年1回に留まるなど、当初予想を大幅に下回る利上げペースとなっている。

さらに、99年と04年の直近2回の利上げ局面では、利上げ開始から9ヵ月後の利上げ幅は、前回(04年)が1.75%、前々回(99年)が1.25%となっており、今回(0.25%)の利上げスピードの遅さが際立っている(図表9)。このようにみると、政策金利の引き上げ開始以降、海外要因などの攪乱材料もあって、FRBが当初想定していたような金融政策の正常化は順調にきていないことは明確である。

さらに、99年と04年の直近2回の利上げ局面では、利上げ開始から9ヵ月後の利上げ幅は、前回(04年)が1.75%、前々回(99年)が1.25%となっており、今回(0.25%)の利上げスピードの遅さが際立っている(図表9)。このようにみると、政策金利の引き上げ開始以降、海外要因などの攪乱材料もあって、FRBが当初想定していたような金融政策の正常化は順調にきていないことは明確である。

3.金融政策の見通し

(1)政策目標達成状況:物価上昇圧力は限定的で物価目標達成時期は不明

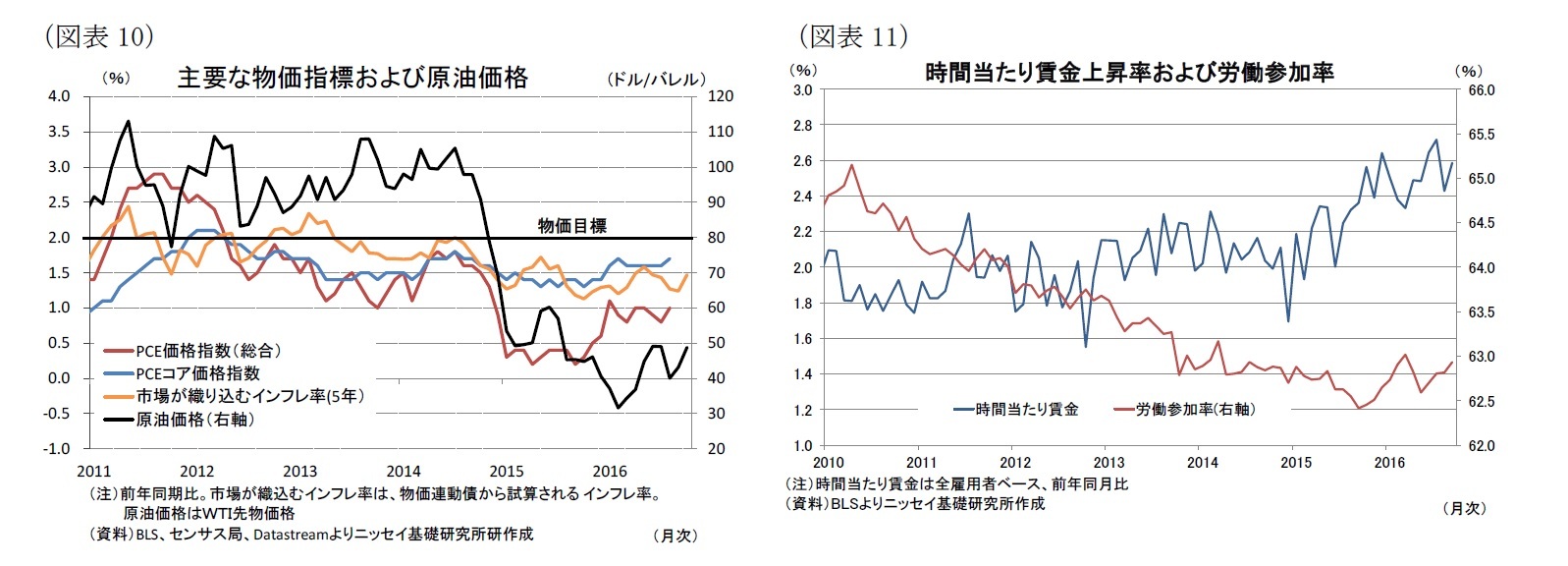

ここで、FRBの政策目標の達成状況を確認したい。FRBは金融政策目標として、「物価の安定」と「雇用の最大化」の2つの目標を掲げている。主要な物価指標をみると、原油相場が16年2月の30ドル割れから足元は50ドル台に持ち直していることもあり、PCE価格指数に加え、市場が織込む期待インフレ率も足元は上昇する兆しがみられている(図表10)。もっとも、FRBの物価目標(PCE価格指数の前年比で2%)を下回っており、FOMC参加者の物価見通しでも物価目標の達成時期は18年末と2年以上先となることが示されている。

一方、労働市場をみると雇用増加が持続しているほか、直近9月の失業率が5.0%とFOMC参加者の16年、および中期目標の4.8%に近い水準となっている(前掲図表6)。さらに、雇用者数の回復が鮮明となった14年以降も低下基調が続いていた労働参加率4も、15年夏場以降は回復に転じており、9月は62.9%と昨年の最低値から0.5%ポイント改善した(図表11)。FOMC議事録等からは、労働参加率の解釈を巡って「労働市場の緩み」がどの程度残されているかについて、FOMC委員間で温度差があるようだ。しかしながら、労働市場が完全雇用に近づいているとの評価では一致しているとみられる。このようにみると、「雇用の最大化」は達成が視野に入っているものの、「物価の安定」については達成時期に不透明感が残っていると言える。

ここで、FRBの政策目標の達成状況を確認したい。FRBは金融政策目標として、「物価の安定」と「雇用の最大化」の2つの目標を掲げている。主要な物価指標をみると、原油相場が16年2月の30ドル割れから足元は50ドル台に持ち直していることもあり、PCE価格指数に加え、市場が織込む期待インフレ率も足元は上昇する兆しがみられている(図表10)。もっとも、FRBの物価目標(PCE価格指数の前年比で2%)を下回っており、FOMC参加者の物価見通しでも物価目標の達成時期は18年末と2年以上先となることが示されている。

一方、労働市場をみると雇用増加が持続しているほか、直近9月の失業率が5.0%とFOMC参加者の16年、および中期目標の4.8%に近い水準となっている(前掲図表6)。さらに、雇用者数の回復が鮮明となった14年以降も低下基調が続いていた労働参加率4も、15年夏場以降は回復に転じており、9月は62.9%と昨年の最低値から0.5%ポイント改善した(図表11)。FOMC議事録等からは、労働参加率の解釈を巡って「労働市場の緩み」がどの程度残されているかについて、FOMC委員間で温度差があるようだ。しかしながら、労働市場が完全雇用に近づいているとの評価では一致しているとみられる。このようにみると、「雇用の最大化」は達成が視野に入っているものの、「物価の安定」については達成時期に不透明感が残っていると言える。

4 生産年齢人口(16歳以上の人口)に対する労働力人口(就業者数と失業者数を合計したもの)の比率。

(2016年10月21日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/08 | 米雇用統計(25年8月)-非農業部門雇用者数が市場予想を下回り、前月に続いて大幅な雇用鈍化を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/01 | 米個人所得・消費支出(25年7月)-個人所得、消費支出(前月比)ともに前月を上回った一方、市場予想に一致 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 米移民政策と労働市場への影響-トランプ政権の厳格な移民政策に伴い、外国生まれの労働力人口は大幅減少。懸念される労働供給への影響 | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米金融政策見通し-信任維持?のため、年内12月利上げへ。来年は2回の追加利上げを予想】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米金融政策見通し-信任維持?のため、年内12月利上げへ。来年は2回の追加利上げを予想のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!