- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 「家派」女性の虚弱化予防~60代女性の「健康行動の始動・継続」に関する調査研究から

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

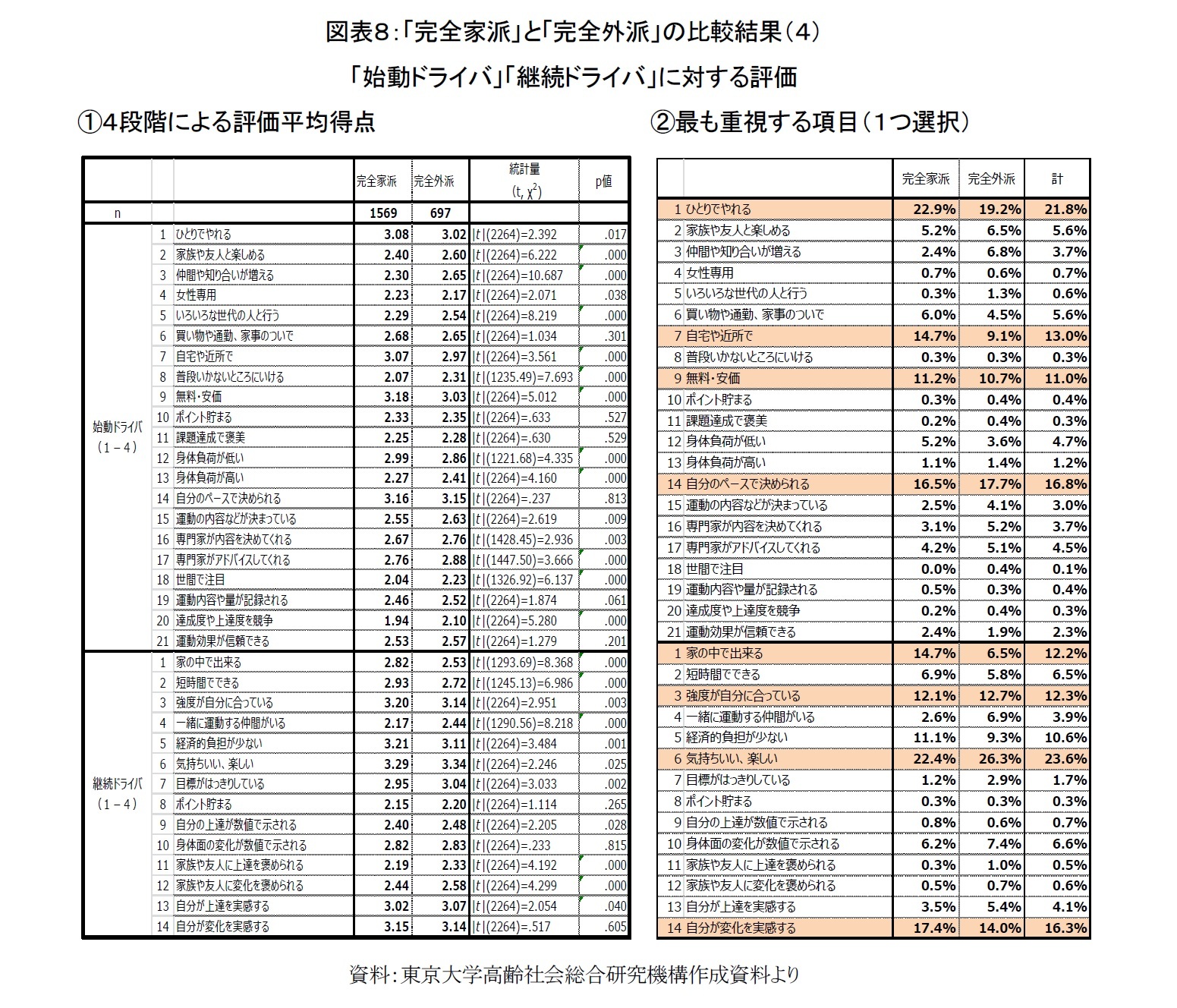

上記の始動ドライバと継続ドライバについて、「完全家派」と「完全外派」の人にそれぞれのドライバについて4段階(非常に重要~まあ重要~あまり重要でない~重要でない)で評価してもらったところ、以下のような結果を得た。

【始動ドライバ】家派・外派共通して評価が高かった項目(2項目)

- 「ひとりでやれる」「自分のペースで決められる」

- 「自宅や近所で行える」、「無料または安価で行える」、「身体負荷が低い」

- 「家族や友人と楽しめる」、「仲間や知り合いが増える」、「色々な世代の人と行う」、「ふだんいかないところにいける」、「身体負荷が高い」、「専門家がアドバイスしてくれる」、「世間で注目のプログラム等を行える」、「同じ運動をしている人と達成度や上達度を競争する」

【継続ドライバ】家派・外派共通して評価が高かった項目(2項目)

- 「気持ちいい・楽しい」、「強度が自分にあっている」

- 「家の中で出来る」、「短時間でできる」

- 「一緒に運動する仲間がいる」、「家族や友人に上達を褒められる」、「家族や友人に変化を褒められる」

- 始動ドライバでは、家派・外派共通して「ひとりでやれる」、「自分のペースで決められる」、「無料またはごく安価でできる」、「自宅や近所で行える」の4項目が高い

- 継続ドライバでは、家派・外派共通して「気持ちいい、楽しい」、「自分の体や心の変化を実感する」、「強度が自分に合っている」、「家の中でできる」の4項目が高い

以上をまとめると、家派、外派に関わらず、始動ドライバについては「ひとりでやれる」、「自分のペースで決められる」、継続ドライバについては「気持ちいい、楽しい」、「強度が自分に合っている」ことへの評価が共通して高く、人に煩わされずに運動や体を動かすことを楽しみたいという点が60代女性の評価として共通して強いことを示す結果であった。

家派か外派かで違う点に注目すると、家派は手軽に(近くで、安く、短時間で、負荷低く)できることをドライバとして評価する傾向が強い一方で、外派は他者と一緒にする、知り合う、他者と競う、褒められる、といった他の人との関わりをドライバとして重視していること、また専門家の助言や、ある程度の身体負荷を好む傾向が、家派に比べて高いことが明らかとなったと言える。

4――考察~“80歳になってもさっそうと歩ける”自分づくりに向けて(社会の取組視点)

アンケートの中で、率直に「運動することが好きか、嫌いか」を尋ねてみると、「好き」と答えた人は52%、「嫌い」と答えた人は「48%」であった。前述のとおり、「家」ですごすことを好む女性は8割にのぼり、「家派」という定義にあてはめたときも「5割」が該当するのが60代女性の実態である。虚弱化予防に向けて運動を促す必要がある女性は相当の人数があることは確かであろう。

家派の女性が好むドライバは、「ひとりで」「自分のペースで」、そして「気持ちよく、楽しめて」「強度も自分にあっていて」かつ「手軽」なことである。ではどんな運動プログラム、あるいは商品サービスを考案できるかと考えたが、それは意外と難しい。家の中でできる体操だったり、トレーニングを紹介する本やビデオはすでに社会に普及している。しかし、そもそも運動に関心がなければ、その本などを手にすることはないわけである。運動に対する無関心層を振り向かせる何か、それを考えなければならない。

そこで筆者なりに考えたことは、ドライバの選好度に応える直接的な解を求めるだけでなく、選好された結果の解釈を拡大させながら考えた次のことである。家派の人が求める「マイペース」「手軽さ」といったことを考えると、要は「わざわざ運動を目的に運動はしたくない」、「日常生活の中で自然な形で(ついでに、結果として)運動になっていればよい」、そういう思いがドライバ選好の背景にあるのではないかと推測する。虚弱化予防には運動が必要であることは違いないが、健康を維持することだけを考えれば、規則正しい生活だったり食事などに気を付けているだけでもよいかもしれない。必ずしも運動が必要とは限らない、そのように考える人も少なくないと思われる。そうした人に運動を働きかけるとすれば、運動を目的化せずに、例えば「外に楽しめる、居心地のよい居場所」を創るということは、間接的にだが効果的ではないだろうか。外に出る、人に会うということは、結果として身体に様々な刺激と負荷を与えることになる。

もう一つ考えられることは、「目標」の提示と運動論である。「目標がはっきりしている」という継続ドライバを入れてはみたが(№7)選好度は低調であった。ただ、そもそも目標自体が何かを提示しない中での回答であり、関心を示されなかったと解釈したい。今回の研究では、“80歳になってもさっそうと歩けること”を虚弱化予防のゴールに据えて検討を重ねてきた。虚弱化予防というのは、体重などと異なり日々の変化が見えづらいものである。やっても何も変わらないと、継続の意思が弱まることは想像に難くない。だからこそ、長期においても何か明確な目標を提示して、意識付けをはかることが虚弱化予防に向けた第一歩になるのではないかと考える。“80歳になってもさっそうと歩けること”でも他でもよいが、そうしたポジティブなメッセージを広める取組みが社会にとって必要であり大事なことではないかと考える。

以上、僅かな取組視点にはなるが、今回の研究成果が女性の豊かな長寿の実現に少しでも貢献できれば幸いである。

(2016年10月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「家派」女性の虚弱化予防~60代女性の「健康行動の始動・継続」に関する調査研究から】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「家派」女性の虚弱化予防~60代女性の「健康行動の始動・継続」に関する調査研究からのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!