- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

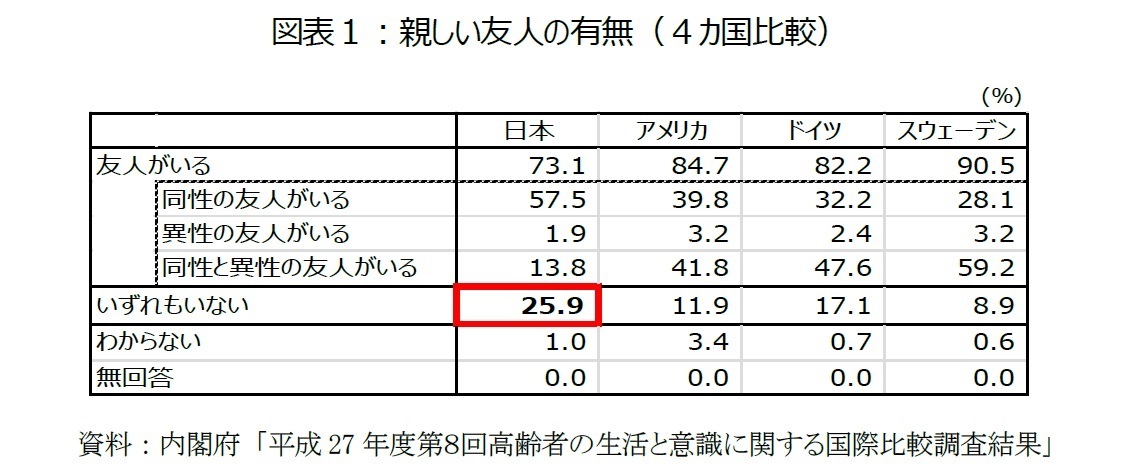

- 4人に1人は友人ゼロ(日本の高齢者)~4カ国比較調査から見える日本の高齢者の実態

4人に1人は友人ゼロ(日本の高齢者)~4カ国比較調査から見える日本の高齢者の実態

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任 前田 展弘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 平成27年度第8回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果(2016年5月30日公表)

2 過年度の調査においても、当設問に対する回答割合は大きくは変わっていない。

3 総務省統計局「平成26年人口推計(10月1日現在人口)」より。60歳以上は4198万人。

■当調査結果に対する見方

また一方で、前記の各国比較の結果について、日本と他国とでは“友人”と捉える境界線が異なるのではないかと考える人もいるかもしれない。例えば、より親密でなければ友人と呼ばない日本に対して、知り合いレベルでも友人と呼ぶのが他国であるという見方である。しかし、この点については、指摘には及ばないであろう。設問を見る限り、「相談できる人」あるいは「世話をし合える人」のいずれかの存在を尋ねている。友人と呼ぶかどうかはさておいたとしても、少なくとも「相談できる相手」が一人もいない人が他国よりも多いということは、課題視されることである。

4 ニッセイ基礎研究所・特別研究プロジェクトチーム「長寿時代の孤立予防に関する総合研究~孤立死3万人時代を迎えて」(特別研究Report、2014年12月17日) http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=42101?site=nli

■友人ゼロ高齢者を減らしていくために

その違いは何だろうか。一般的に聞かれるように、特に男性において、高齢期になってから新たな友人を作ろうとする人が日本は少ないということ、また作れる機会が他国よりも日本は少ないということではないだろうか。日本人は非常に律儀であり、他人に対する配慮や気兼ねの意識が強く、また身内(仲間)かそうでないかで極端に態度が異なる(=ウチ・ソト文化)5と言われている。こうした日本人特有の意識(精神性)が、もしかしたら高齢期に新たに友人を作るという行為を抑制してしまっているのかもしれない。他の理由としては、長年の人生経験から、人間関係の煩わしさばかりが強調される結果、高齢になって新たな友人を作ることを妨げてしまっているといったことも考えられる。

いずれにしても、友人はいないよりもいたほうが良いことは前述のとおりであり、社会としては友人を作れる機会をさらに提供していくことが肝要であろう。特に高齢者の日常的な行動範囲である「地域(自治体)」にその役割が期待される。高齢者の社会参加を促す取組みは、これまでも各地で百花繚乱のごとく行われてきていることは確認できるが、何かを催しても出てくる人はいつも同じ人で、出てこない人はいつも出てこないのが実態と思われる。この出てこない人の中に友人ゼロの人が多いと思われる。難しい問題ではあるが、この出てこない人に出てきてもらう新たな取組みを地域が提供できるかどうかが、友人ゼロの高齢者を減らす鍵となろう。

例えば、高齢者向けの「仕事」の場を積極的に創るということも一つの解決策になろう。普段の地域活動には参加しない(興味がない)人でも、経済的なことや健康や生きがいのために軽易な仕事を求める人は少なくない。仕事の場があれば必然的に仲間ができる可能性が高い。また、各地で見られる「還暦式」のような催しも、集まって懇親を楽しむだけではなく、参加すれば何らかの特典が得られるようなもう一段の工夫ができないものだろうか(各自治体における行政サービス上での特典等)。人の意識や行動を変えるには何らかの“アメ”が必要である。

さらなる策としては、半ば強制的に社会参加を義務付けるようなことも一案になりえるかもしれない。好き嫌いに関わらず地域社会の活動に参加してもらうことが、住民同士のつながりの強化になり、めぐりめぐって本人のためになるという考えである。例えば、「セカンド小学校(仮称)」のような形で、一定の年齢になれば一定期間、その地域の学校に通ってもらうことを義務付けるようなことである。かなり大胆な取組みであり、実現に向けては課題も少なくないと考えるが、仕事の場と同じく、参加しなければならない場があることは、人とのつながりを築くきっかけになることは言うまでもない。

以上のようなことも含めて、高齢になって相談する相手もいない寂しい日々をおくる高齢者を一人でも減らしていくように、地域社会における新たな「機会」づくりが活発になることを切に願う次第である。

5 広井良典「コミュニティを問いなおす」(ちくま書房、2009年8月)の中で日本人特有の精神性として紹介されている。

(2016年08月16日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える -

2025年11月06日

日銀がETF 売却を開始 -

2025年11月06日

「金利2%時代」に備える。Jリート市場の課題は? -

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【4人に1人は友人ゼロ(日本の高齢者)~4カ国比較調査から見える日本の高齢者の実態】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

4人に1人は友人ゼロ(日本の高齢者)~4カ国比較調査から見える日本の高齢者の実態のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!