- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

DMATは、災害医療専従のチームではない。災害発生時に、出動要請があってから編成される。このため、要請と同時に出動するドクターヘリやドクターカーに比べると、出動のタイミングは遅くなる。

DMATは、阪神・淡路大震災での災害医療救護体制不備への反省をきっかけに、創設の検討が進められた。この震災では、災害医療の訓練を積んだ医療チームが、救出・救助チームに帯同していなかったため、初期医療体制が遅れたと考えられている。後に、平時の救急医療レベルの医療が提供されていれば、救命できたと考えられる「避けられた災害死」が500名存在した可能性があった、と報告されている9。

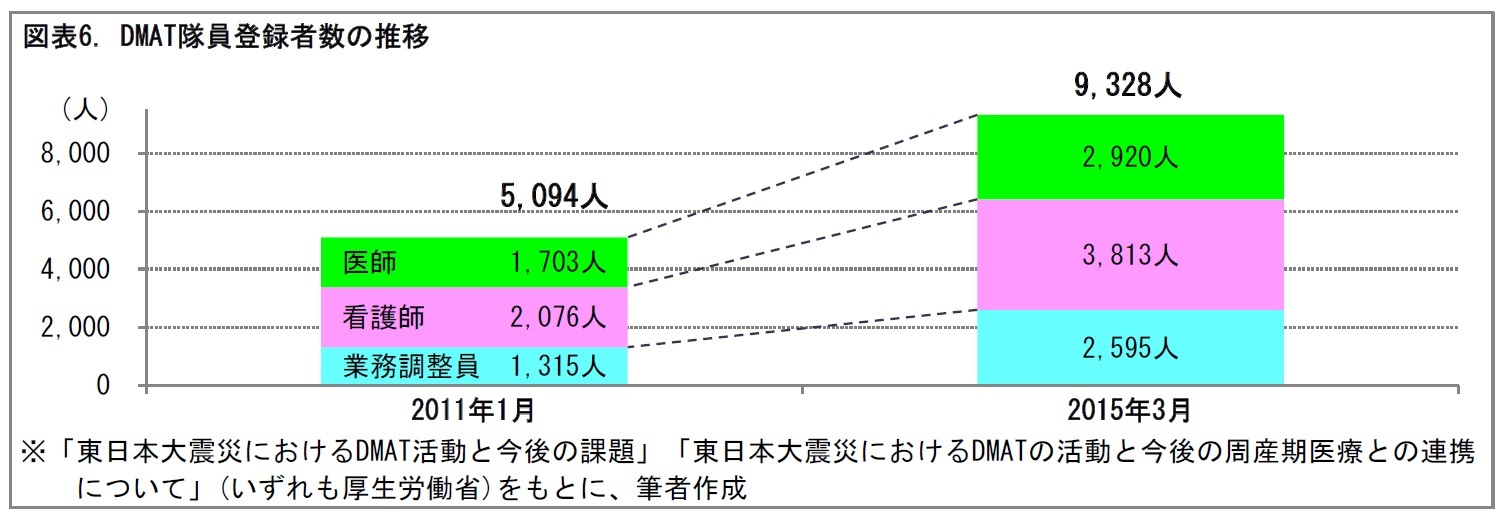

2005年に、厚生労働省は、日本DMATを発足させた。近年、DMATの注目度は、徐々に高まっている。DMAT隊員になるためには、4日間の研修を受けて登録することが必要とされている。登録後は、隊員資格の更新が、5年ごとに行われる。DMAT隊員数は、9,328人(2015年3月現在)となっており、徐々に拡充が進んでいる。

9 「DMATとは?」(DMAT事務局ホームページ, (アドレス) http://www.dmat.jp/DMAT.html) より。

4――災害医療の教育・訓練

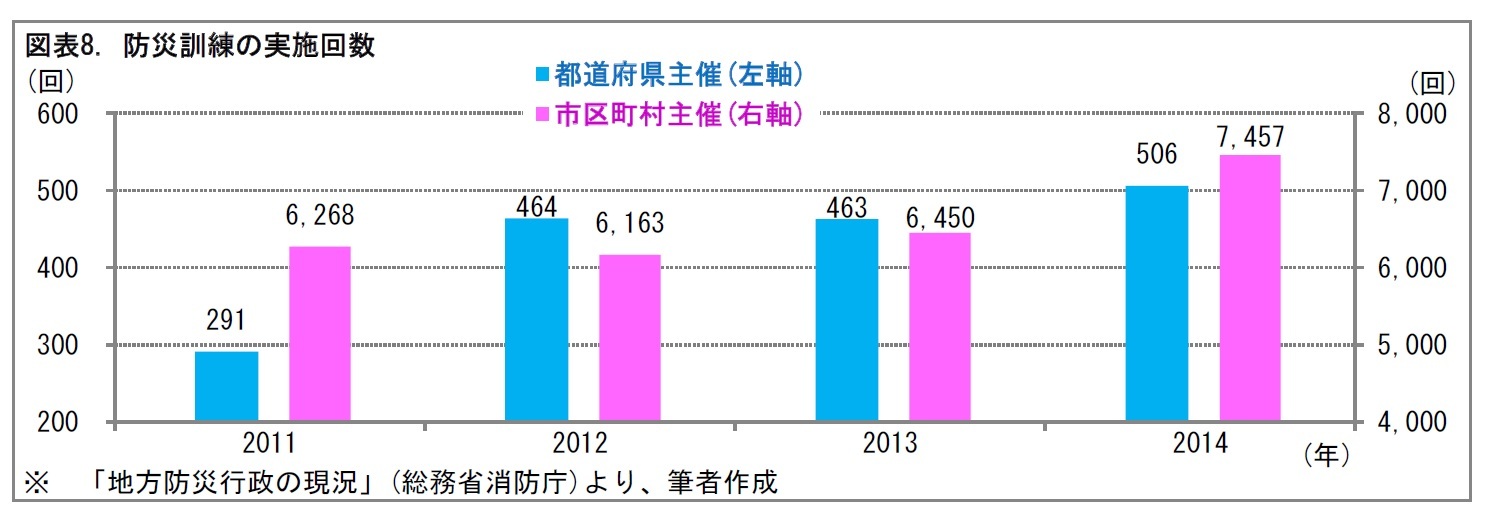

1|防災訓練を通じて、防災・減災意識の高まりが期待される

災害医療においては、医療をいかにマネジメントして実践するか、が重要である。イギリスでは、大規模災害時の医療について教育・訓練をするために、MIMMS10という、少人数向け教育システムが設けられている。これは、医療関係者、救急救命士、消防、警察等、災害医療に関わる幅広い職種を対象としている。MIMMSは、日本には、2003年に紹介された。それ以来、DMATの養成研修テキストに組み込まれるなど、国内の災害医療従事者の間で、急速に広まった。

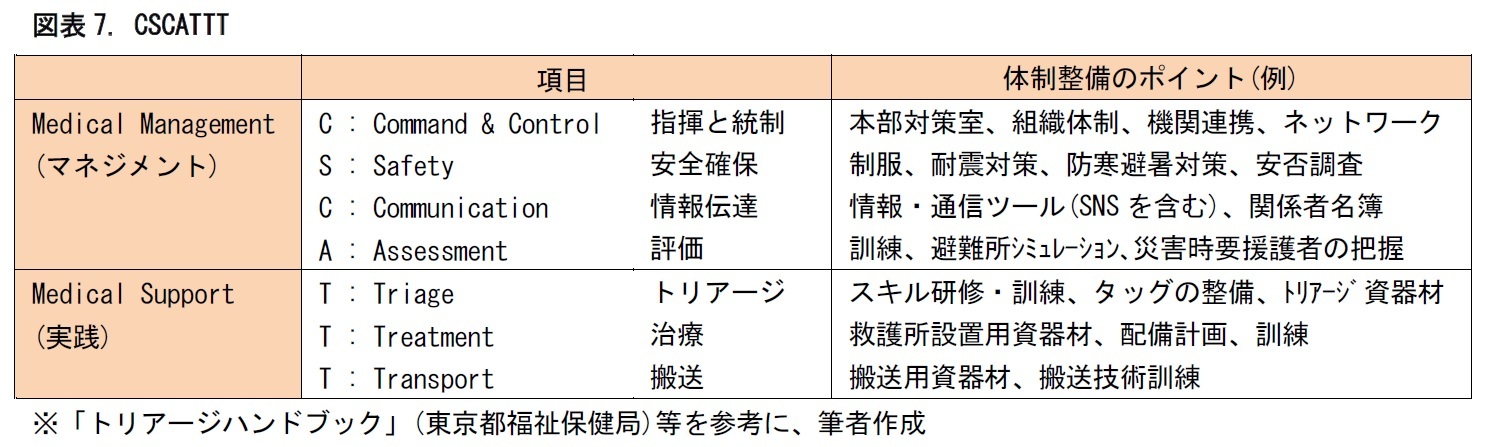

MIMMSでは、大規模災害に体系的に対応するために、CSCATTTと呼ばれる7項目が、基本的な項目として掲げられている。即ち、災害時に、トリアージ、治療、搬送のTTT(3T)を実践するためには、その前提として、CSCAのマネジメントを確立させておくことが重要とされている。

10 MIMMSは、Major Incident Medical Management and Supportの略。Advanced Life Support Group (ALSG) という、イギリスの独立した慈善団体によって、運営されている。MIMMSコースに基づく研修は、イギリスのみならず、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ、南アフリカなど、多くの国で行われている。

次章以下で詳述するように、トリアージは、一時に発生した多数の傷病者を、重症度・緊急度に応じて区分し、搬送や治療の優先順位付けをするという、災害医療に特有のものである。実際に、災害が発生したときに、切迫した状況下で、的確な判断を下すためには、平時におけるトリアージの教育や訓練が欠かせないものとされている。

(1)トリアージ教育

トリアージの教育研修コースは、標準化が進められてきた。これにより、医師、看護師、救急救命士、消防、警察等、多職種・多機関の間での連携が、可能となってきた。

DMATなどの集合研修では、トリアージについての講義と演習が行われる。講義では、講師と受講生の間で、ディスカッションを行い、知識やスキルの定着が図られる。演習では、ホワイトボードで、傷病者をマグネットに見立てて行う机上演習や、模擬患者を使い、災害現場を想定する実働演習などが行われる。

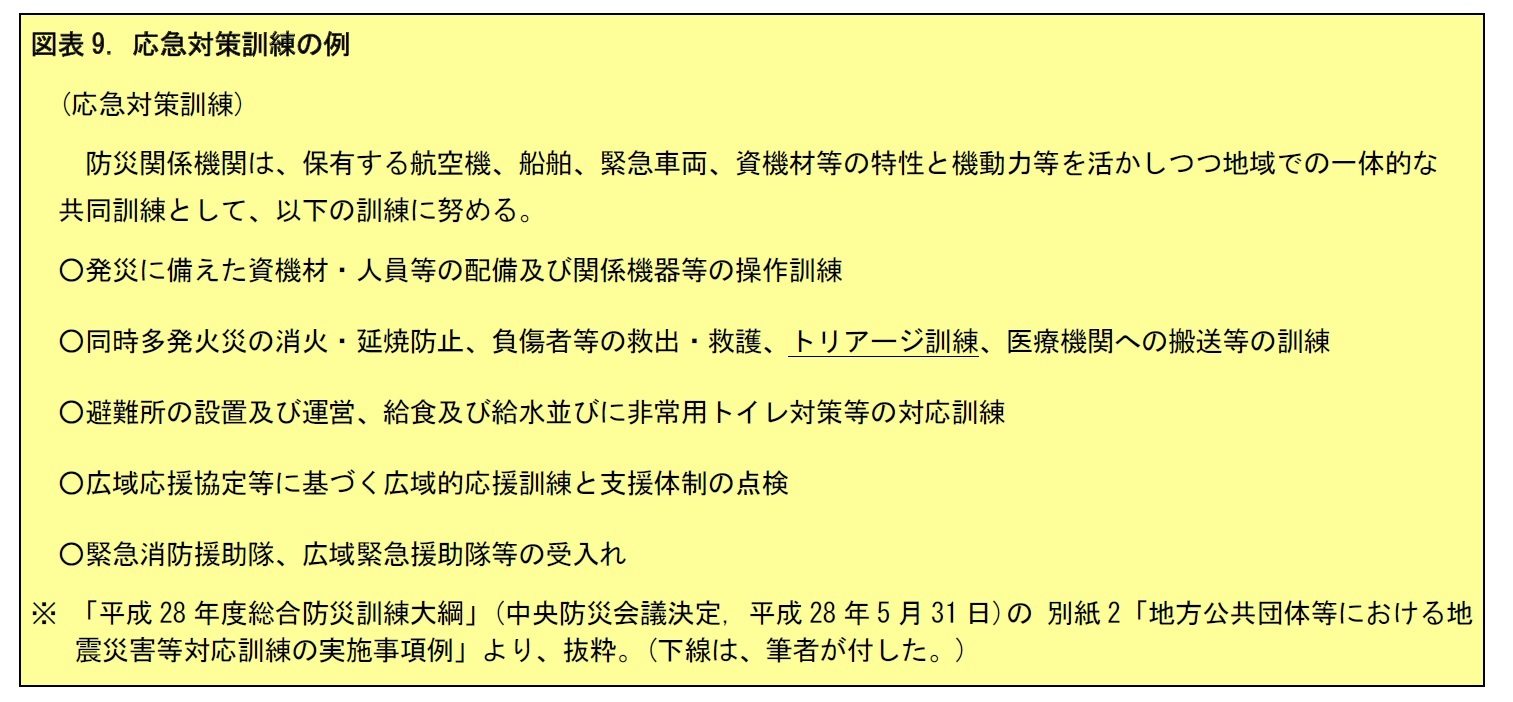

(2)トリアージ訓練

トリアージは、災害発生時に行われるもので、広域での事前訓練が重要となる。例えば、ある病院の医療スタッフ全員に対して、訓練が行われる。その際、多数の模擬患者の発生を想定する。災害時に生じやすい、異常事態、突発事象を織り込みながら、訓練が行われることもある。

また、住民も参加して、地域全体で訓練を行う場合もある。その場合は、消防、医療間の情報連携や、搬送等の訓練が行われる。併せて、地域住民に対して、トリアージについて周知する機会にもなり、一般市民の防災・減災や、自助意識の醸成につながるものと期待されている。

次章以降では、トリアージについて、見ていくこととしたい。

(2016年08月03日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!