- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6――トリアージの実務

1|現場でのトリアージでは、応急処置や病院搬送の優先順位を決める

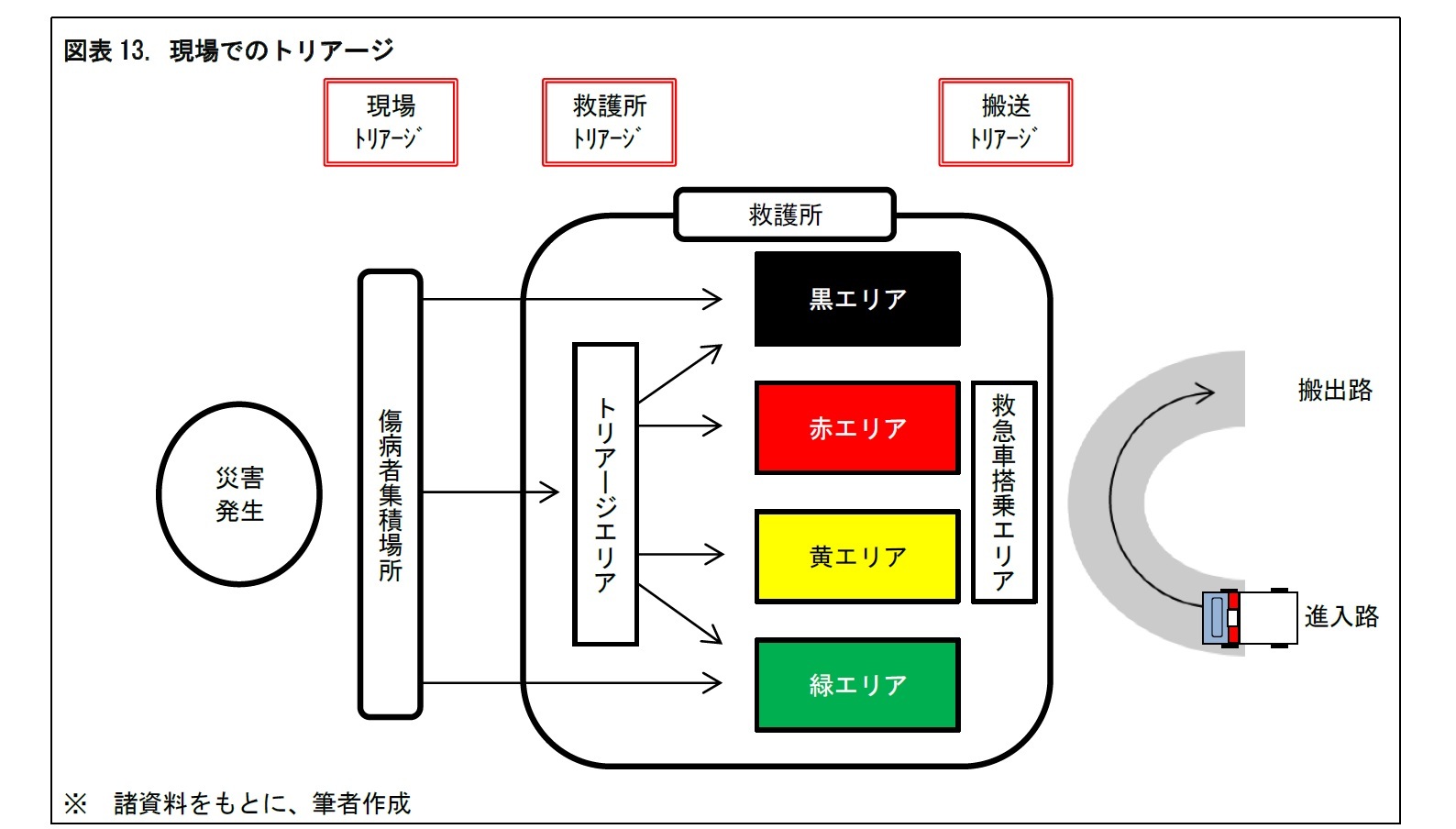

現場でのトリアージは、現場トリアージ、救護所トリアージ、搬送トリアージに分かれる。

(1)現場トリアージ

災害現場の近くに設けられた傷病者集積場所で行われる。救護所への搬送の優先順位を決めることが目的である。なお、災害現場に多数の傷病者が残されている場合、どの傷病者を優先して救出するか、を決めるためのトリアージが、行われる場合もある。

(2)救護所トリアージ

通常、災害時には、災害現場の近くに、臨時に救護所が設置される15。救護所では、入り口にトリアージエリアが設けられる。救護所には、黒、赤、黄、緑エリアが設けられ、トリアージエリアで行ったトリアージの結果に応じて、傷病者が各エリアに振り分けられる。各エリアで、心肺蘇生術や、止血等の応急処置が行われる。

(3)搬送トリアージ

救護所の赤と黄のエリアの出口には、病院への搬送のための救急車搭乗エリアが設けられる。赤エリアの傷病者を優先して、トリアージを行う。傷病者の状態を再評価した上で、搬送先の医療提供態勢、搬送手段、搬送時間等の情報をもとに、搬送順位や搬送先を決定する。それに応じて、病院への救急搬送が行われる。

15 救護所の歴史は古い。日本では、1877年の西南戦争や、1923年の関東大震災で、救護所が開設された。欧米では、戦争時の負傷兵の応急処置のための収容施設として開設された。災害時にも、開設されている。

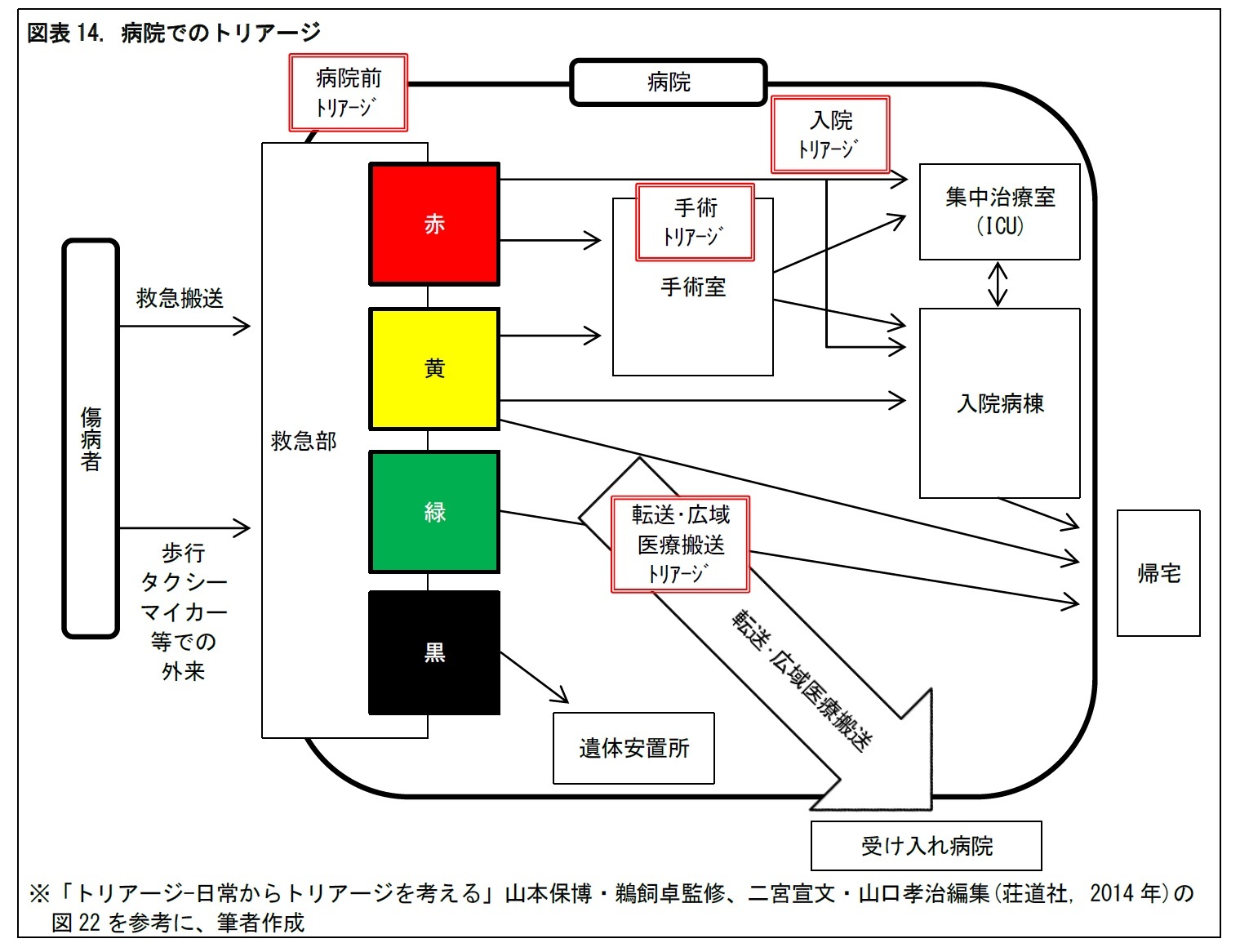

(1)病院前トリアージ

病院前では、病院に来院した傷病者のトリアージが行われる。これにより、病院に受け入れるかどうかを決める。受け入れる場合、病院内に赤、黄、緑、黒のゾーン分け(「ゾーニング」と呼ばれる)をしているときは、どのゾーンに受け入れるかを決める。

(2)転送・広域医療搬送トリアージ

一旦受け入れた患者でも、その後の症状の変化や、病院の医療提供態勢の変化などにより、その病院での対応が困難となることがある。その場合、他の病院への転送や、被災地外の病院への広域医療搬送が必要となる。その転送・搬送の優先順位を決めるために、トリアージが行われる。

(3)手術トリアージ

手術を行うべき患者が複数いる場合、手術スタッフや、手術室、器材等の医療資源に制約があれば、手術の優先順位をつける必要がある。そのために、トリアージが行われる。緊急度が高い患者が複数いて、他の患者の手術を待つことができない場合には、転送・広域医療搬送が必要となることもある。

(4)入院トリアージ

病院の病床には、ICUや外科病棟の一般病床、内科病棟の一般病床など、いくつかの種類がある。入院することが決まった患者について、どの病床に入院させるかをトリアージで決めることとなる。なお、場合によっては、災害発生前から入院している患者もトリアージして、優先順位が低い場合には、他の病床に移したり、他の病院に転送したりする場合もある。

トリアージは、何回も行われるが、その内容は異なる。これらのトリアージは、大きく、一次トリアージと、二次トリアージに分けることができる。

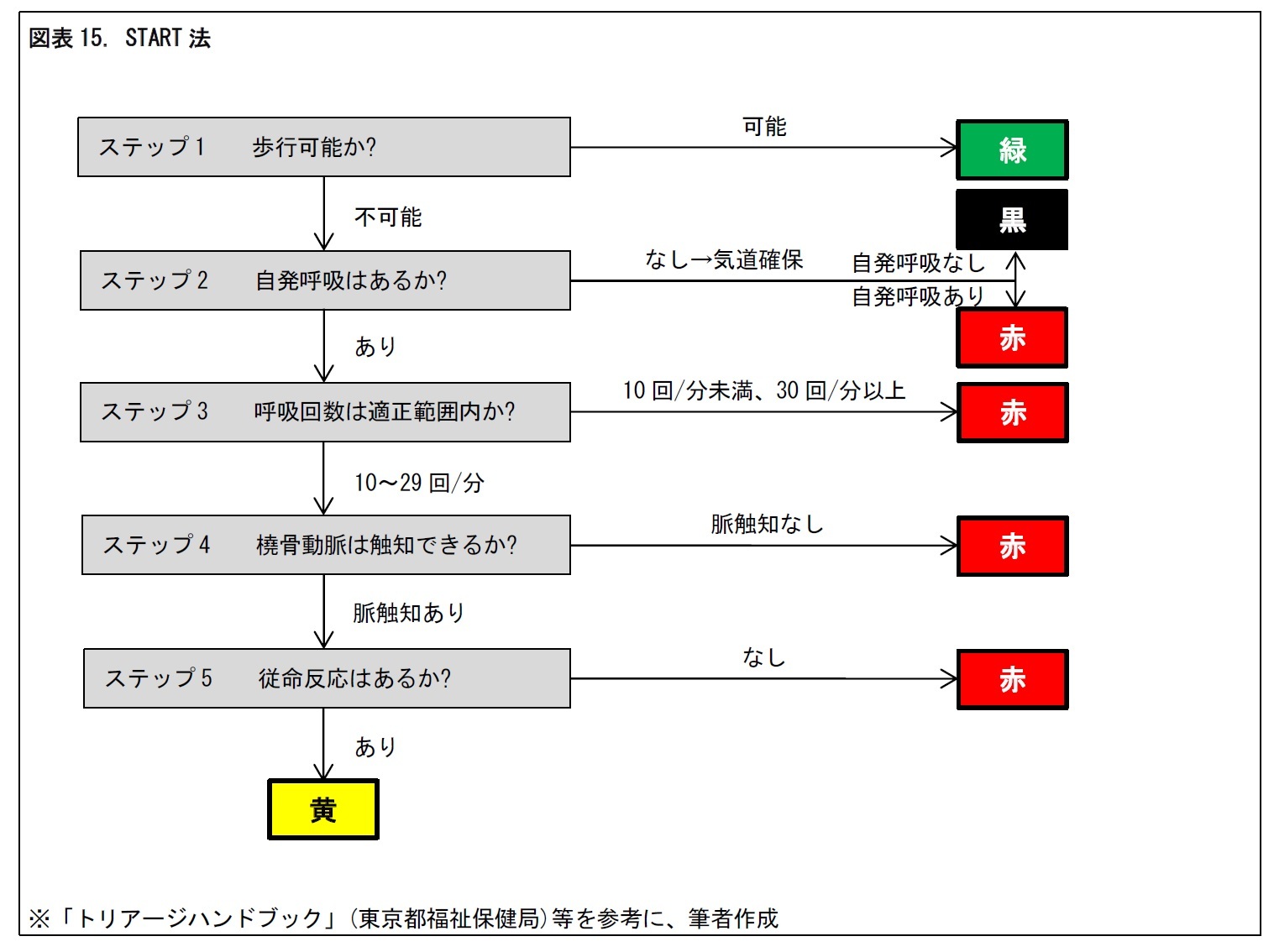

(1)一次トリアージ

一次トリアージは、短時間で、傷病者のふるい分けをすることを重視する。日本では、START法16 が用いられる。この方法は、1人30秒以内が目安とされる。一次トリアージは、赤色の判定の傷病者を抽出することが目的であり、赤色の判定が出たら、その時点でトリアージを終了する。

まず、歩行可能者17を緑色と判定して、排除する。その後、自発呼吸の有無を確認する。自発呼吸がなければ、気道確保を行う。それでも呼吸が再開しなければ黒色と判定する。呼吸が再開すれば赤色と判定する。次に、呼吸数をみて、1分間に10回未満もしくは30回以上の場合、赤色と判定する。迅速な判定のために、10秒間の呼吸数を測り、それを6倍する方法などがとられる。次に、橈骨(とうこつ)動脈18を確認して、脈触知がなければ赤色と判定する。最後に、従命反応をみる。具体的には、目をつぶる、手を握る等の簡単な命令に従うことができれば黄色、できなければ赤色、と判定する。

16 STARTは、Simple Triage And Rapid Treatmentの頭文字をとったもの。

17 Walking woundedと呼ばれる。地震等の大規模災害発生時には、負傷者の大多数を占めるため、円滑な対応が必要となる。

18 前腕にある2本の動脈の一つ。肘の前面で上腕動脈から分かれ、尺骨動脈とともに手に血液を送る。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より。)

(2016年08月03日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!