- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 英国のEU離脱選択の衝撃~難航が予想されるEUとの交渉。離脱ドミノのリスク、経済への影響は?

2016年07月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

今も不透明な英国のEU離脱スケジュール、EUとの離脱後の関係の青写真

6月23日の国民投票で英国の有権者が欧州連合(EU)からの離脱を選択してから1カ月余りが経過した。

国民投票直後、英国は、「離脱手続きを担うリーダーも、離脱手続きがどのような経緯を辿り、いつ実現するのか、離脱後のEUとの関係がどうなるのか。わからないことだらけ」という状態に陥った(注1)。

(注1)国民投票直後の情勢については、研究員の目2016-6-30「英国民のEU離脱の選択から1週間-なお不透明なこれからの道のり」をご参照下さい。(http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=53289?site=nli)

このうち、離脱手続きを担うリーダーの不在だけは、7月14日のメイ新政権の発足によって解消された。離脱担当大臣デヴィット・ディヴィス、外務大臣ボリス・ジョンソン、国際貿易担当大臣リアム・フォックスは、いずれも離脱派だ。

他方、離脱手続きのスケジュールや離脱後の英国とEUの関係ついては今も不透明だ。今の段階でスケジュールに関しては、離脱手続きの引き金となる英国から告知は「16年末まではない」ことぐらいしかわからない。EU条約50条では告知から2年間で英国はEUを離脱することになるが、首脳会議が全会一致すれば期限の延長も可能。離脱に関わる協議とEUとの新たな関係についての協議が並行して行なわれるのか、離脱後に協議するのかもはっきりしない。

国民投票直後、英国は、「離脱手続きを担うリーダーも、離脱手続きがどのような経緯を辿り、いつ実現するのか、離脱後のEUとの関係がどうなるのか。わからないことだらけ」という状態に陥った(注1)。

(注1)国民投票直後の情勢については、研究員の目2016-6-30「英国民のEU離脱の選択から1週間-なお不透明なこれからの道のり」をご参照下さい。(http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=53289?site=nli)

このうち、離脱手続きを担うリーダーの不在だけは、7月14日のメイ新政権の発足によって解消された。離脱担当大臣デヴィット・ディヴィス、外務大臣ボリス・ジョンソン、国際貿易担当大臣リアム・フォックスは、いずれも離脱派だ。

他方、離脱手続きのスケジュールや離脱後の英国とEUの関係ついては今も不透明だ。今の段階でスケジュールに関しては、離脱手続きの引き金となる英国から告知は「16年末まではない」ことぐらいしかわからない。EU条約50条では告知から2年間で英国はEUを離脱することになるが、首脳会議が全会一致すれば期限の延長も可能。離脱に関わる協議とEUとの新たな関係についての協議が並行して行なわれるのか、離脱後に協議するのかもはっきりしない。

最終的に英国とEUの一体性を確保する形に落ち着くと見られるが、交渉は長期化が予想

国民投票の段階から、離脱後の英国とEUの関係については、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインというEU未加盟国がEUの単一市場に参加する枠組みである欧州経済領域(EEA)への参加、スイス、カナダ、トルコのような二国間協定の締結、特別な協定は締結せずWTOの無差別原則のルールに従う場合などの選択肢が想定されてきた。離脱と同時に新協定が発効しなければ、英国とEUの特別な関係は消失し、一時的にせよWTOのルールに従うといったことも想定される。国民投票前に英国財務省など各機関が公表した試算では、EEAのように市場の一体性が保たれるほど英国経済への悪影響は小さく、特別な関係が消失するWTOルールの場合は、悪影響が最も大きくなるという結果だった(注2)。

(注2)基礎研レポート2016-5-18「近づく英国の国民投票-経済的コストへの警鐘が相次いでも落ちないEU離脱支持率」をご参照下さい。(http://www.nli-research.co.jp/files/topics/52928_ext_18_0.pdf?site=nli)

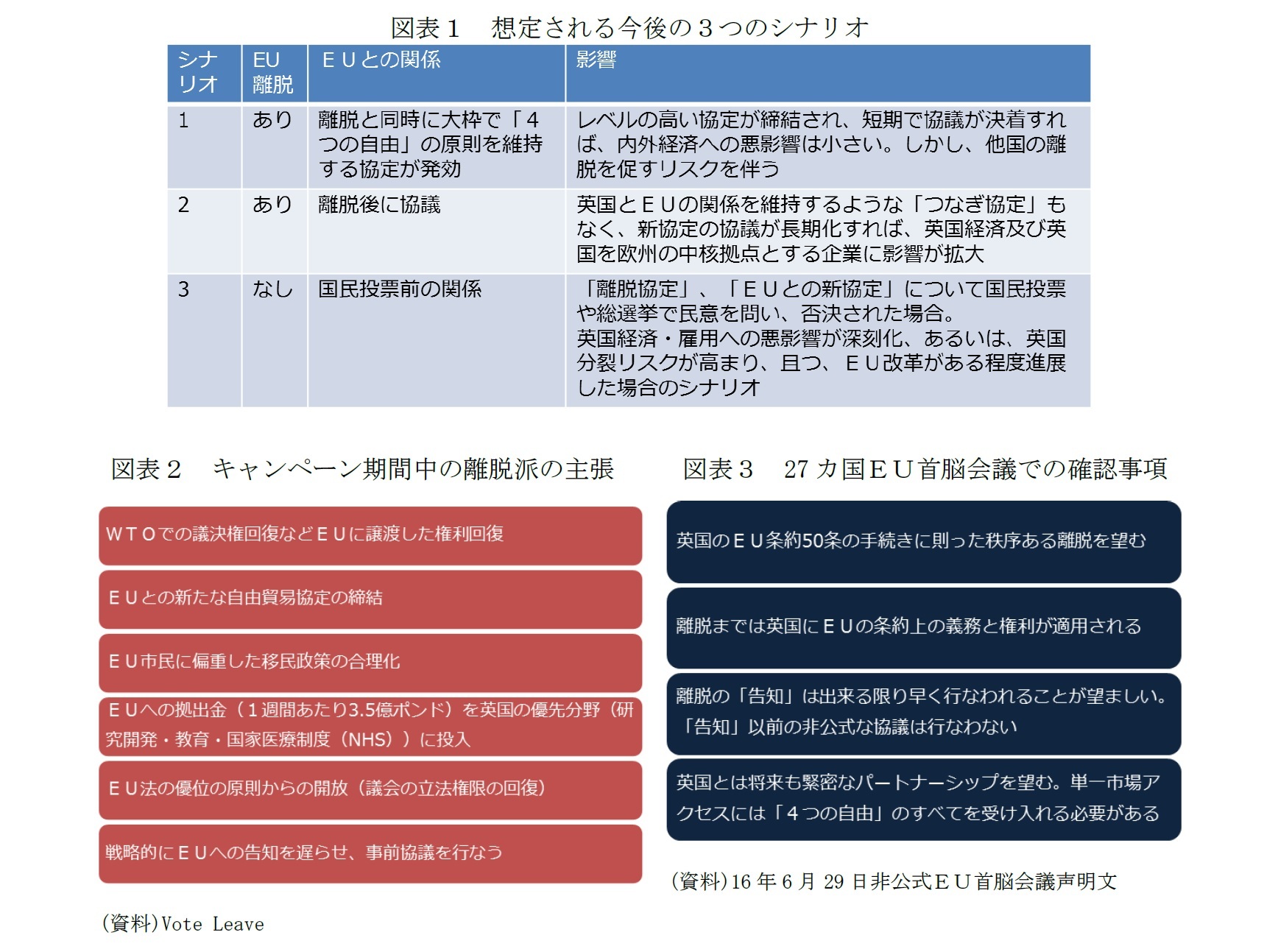

筆者は、今の段階で、英国とEUとの関係について3つのシナリオを想定している(図表1)。最も可能性が高いと考えているのはシナリオ1。これは、英国がEEAに参加する形はとらないとしても、財・サービス・ヒト・カネの4つの自由を原則として維持し、市場の一体性を保つ方向に落ち着くというシナリオだ。

ただ、そこに辿りつくまでには時間を要し、紆余曲折を辿ると見込まれる。シナリオ2で想定する特別な関係が消失する可能性が現実味を帯びるような局面もあるように感じる。離脱派はキャンペーン期間中にEUから財源や法規制など国家の主権に関わる領域でのコントロール権をEUからの取り戻そうと訴えた(図表2)。中でも有権者が離脱を選択する大きな要因となったのはEUからの移民に関する制限を掛ける権利の獲得だった。他方、EUは、英国の国民投票の結果が判明した翌週に開催した27カ国の首脳会議でも、単一市場のアクセスは「財・サービス、資本、ヒトの4つの自由」のすべてを受け入れる必要がある(図表3)という方針を確認している。双方ともに緊密なパートナーシップを望んではいるものの、EU移民の取扱いに関わる隔たりは現時点では大きい。EU側としては、安易に英国に有利な条件を認めれば、他国の離脱を促すリスクがある。英国との交渉に厳しい姿勢で臨まざるを得ない、双方が譲歩の余地を見出すには、英国がEUを離脱する悪影響が明確になることが必要という面もある。交渉の長期化は必至の情勢だ。

なお、3つめに、EUを離脱しないシナリオを想定している。これは、EUとの協議の進捗状況、あるいは成果について、国民投票や総選挙で国民に信を問い、離脱が否決されるというシナリオだ。国民投票で離脱派は離脱のコストを過少に、ベネフィットを過大に訴えた。英国の国力をもってすれば、EUとの自由貿易協定と移民制限という譲歩を引き出すことは可能とも呼びかけた。国論を二分する国民投票で、地域間・階層間・年齢層の分断が浮き彫りになり、移民をターゲットとするヘイト・クライムの増加も社会問題となっている。すぐに民意を問い直すことは困難であり、現時点で、離脱しない確率を高く見ることはできない。しかし、EUを離脱するコストとベネフィットのバランスが、よりはっきり見えてくる数年先であれば、EUが英国のユーターンを認めるかなど不確実な要素はあるが、可能性は排除できないだろう。

(注2)基礎研レポート2016-5-18「近づく英国の国民投票-経済的コストへの警鐘が相次いでも落ちないEU離脱支持率」をご参照下さい。(http://www.nli-research.co.jp/files/topics/52928_ext_18_0.pdf?site=nli)

筆者は、今の段階で、英国とEUとの関係について3つのシナリオを想定している(図表1)。最も可能性が高いと考えているのはシナリオ1。これは、英国がEEAに参加する形はとらないとしても、財・サービス・ヒト・カネの4つの自由を原則として維持し、市場の一体性を保つ方向に落ち着くというシナリオだ。

ただ、そこに辿りつくまでには時間を要し、紆余曲折を辿ると見込まれる。シナリオ2で想定する特別な関係が消失する可能性が現実味を帯びるような局面もあるように感じる。離脱派はキャンペーン期間中にEUから財源や法規制など国家の主権に関わる領域でのコントロール権をEUからの取り戻そうと訴えた(図表2)。中でも有権者が離脱を選択する大きな要因となったのはEUからの移民に関する制限を掛ける権利の獲得だった。他方、EUは、英国の国民投票の結果が判明した翌週に開催した27カ国の首脳会議でも、単一市場のアクセスは「財・サービス、資本、ヒトの4つの自由」のすべてを受け入れる必要がある(図表3)という方針を確認している。双方ともに緊密なパートナーシップを望んではいるものの、EU移民の取扱いに関わる隔たりは現時点では大きい。EU側としては、安易に英国に有利な条件を認めれば、他国の離脱を促すリスクがある。英国との交渉に厳しい姿勢で臨まざるを得ない、双方が譲歩の余地を見出すには、英国がEUを離脱する悪影響が明確になることが必要という面もある。交渉の長期化は必至の情勢だ。

なお、3つめに、EUを離脱しないシナリオを想定している。これは、EUとの協議の進捗状況、あるいは成果について、国民投票や総選挙で国民に信を問い、離脱が否決されるというシナリオだ。国民投票で離脱派は離脱のコストを過少に、ベネフィットを過大に訴えた。英国の国力をもってすれば、EUとの自由貿易協定と移民制限という譲歩を引き出すことは可能とも呼びかけた。国論を二分する国民投票で、地域間・階層間・年齢層の分断が浮き彫りになり、移民をターゲットとするヘイト・クライムの増加も社会問題となっている。すぐに民意を問い直すことは困難であり、現時点で、離脱しない確率を高く見ることはできない。しかし、EUを離脱するコストとベネフィットのバランスが、よりはっきり見えてくる数年先であれば、EUが英国のユーターンを認めるかなど不確実な要素はあるが、可能性は排除できないだろう。

市場の安定維持にイングランド銀行が貢献

国民投票直後の政治の混乱が比較的早く収拾すると同時に、市場の過度の緊張も一時的なものに留まった。市場が秩序を保った背景として、英国の中央銀行・イングランド銀行(BOE)が果たした役割は大きい。

英国は、世界金融危機ではサブプライム問題に自国の住宅バブルの崩壊も加わって深刻なダメージを負った。その反省から、金融監督体制の大改革を行い、BOEの権限は強化され、銀行監督の面でも重要な役割を担うようになっている。

国民投票の結果が判明した6月24日に、主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁が、為替レートの過度の変動や無秩序な動きを牽制、流動性供給の準備があるとの声明を発表した。BOEは、2500億ポンドの流動性供給と他の中銀との外貨スワップを通じた外貨供給の用意があることを表明した。リーマン・ショックのような事態に発展することを防ぐ意志を示す上で重要だった。

7月5日に半期に一度の「金融安定報告」の公表に合わせて17年3月に予定していた景気変動抑制的(カウンター・シクリカル)資本バッファー(CCB)の0.5%の引き上げの撤回を決めている。BOEは、2013年4月に新たに金融安定委員会(FPC)を設置、ストレス・テストを通じて銀行の健全性を定期的に点検、政策ツールとしてCCBを積極的に活用する方針を示してきた。

英国は、世界金融危機ではサブプライム問題に自国の住宅バブルの崩壊も加わって深刻なダメージを負った。その反省から、金融監督体制の大改革を行い、BOEの権限は強化され、銀行監督の面でも重要な役割を担うようになっている。

国民投票の結果が判明した6月24日に、主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁が、為替レートの過度の変動や無秩序な動きを牽制、流動性供給の準備があるとの声明を発表した。BOEは、2500億ポンドの流動性供給と他の中銀との外貨スワップを通じた外貨供給の用意があることを表明した。リーマン・ショックのような事態に発展することを防ぐ意志を示す上で重要だった。

7月5日に半期に一度の「金融安定報告」の公表に合わせて17年3月に予定していた景気変動抑制的(カウンター・シクリカル)資本バッファー(CCB)の0.5%の引き上げの撤回を決めている。BOEは、2013年4月に新たに金融安定委員会(FPC)を設置、ストレス・テストを通じて銀行の健全性を定期的に点検、政策ツールとしてCCBを積極的に活用する方針を示してきた。

(2016年07月29日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/06/12 | 欧州経済見通し-回復基調だが、関税を巡る不確実性は大きい | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/05/13 | 一番乗りの米英合意をどう読み解くか? | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年08月29日

米移民政策と労働市場への影響-トランプ政権の厳格な移民政策に伴い、外国生まれの労働力人口は大幅減少。懸念される労働供給への影響 -

2025年08月29日

成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 -

2025年08月29日

鉱工業生産25年7月-自動車中心に下振れリスクが高く、7-9月期は減産の可能性 -

2025年08月29日

雇用関連統計25年7月-失業率はコロナ禍前の水準まで低下したが、有効求人倍率は低迷が続く -

2025年08月28日

東証の上場維持基準の適用が本格化~基準未達企業の対応状況~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【英国のEU離脱選択の衝撃~難航が予想されるEUとの交渉。離脱ドミノのリスク、経済への影響は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

英国のEU離脱選択の衝撃~難航が予想されるEUとの交渉。離脱ドミノのリスク、経済への影響は?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!