- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 図表でみる中国経済(不良債権編)

2016年07月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

本稿は、中国経済をこれから学ぼうとお考えの方々を対象に、新聞記事やレポートでは通常前提として省略されることが多い基礎的な経済データを、図表を用いて分かり易く解説し、理解を深めていただくことを趣旨としている。今回はその第七回目として、中国の「不良債権」を取り上げ、各種の図表を用いて解説している。中国経済に関する新聞記事やレポートを読む上で、その一助となれば幸いである。

■目次

1――不良債権問題の浮上

2――そもそも不良債権の状況は?

3――貸し倒れへの備えは?

4――収益力とのバランスに注目!

本稿は、中国経済をこれから学ぼうとお考えの方々を対象に、新聞記事やレポートでは通常前提として省略されることが多い基礎的な経済データを、図表を用いて分かり易く解説し、理解を深めていただくことを趣旨としている。今回はその第七回目として、中国の「不良債権」を取り上げ、各種の図表を用いて解説している。中国経済に関する新聞記事やレポートを読む上で、その一助となれば幸いである。

■目次

1――不良債権問題の浮上

2――そもそも不良債権の状況は?

3――貸し倒れへの備えは?

4――収益力とのバランスに注目!

1――不良債権問題の浮上

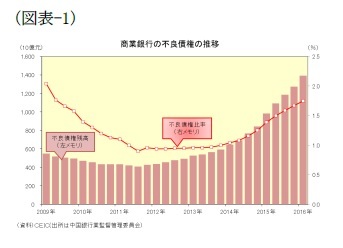

中国の不良債権に対する懸念が高まってきた。中国銀行業監督管理委員会(銀監会)が公表した統計によれば、2016年3月末時点で商業銀行が抱える不良債権残高は1兆3921億元、不良債権比率は1.75%と7年ぶりの水準まで上昇した(図表-1)。現時点では1%台に留まっており、金融システム不安を懸念するには早すぎるように思われる。しかし、過剰債務を抱える企業の経営不振が長引けば、将来的には不良債権が急増する恐れもある。2016年4月に国際通貨基金(IMF)が公表した国際金融安定性報告でも、事業収益が支払利息を下回るような潜在的に貸し倒れリスクを抱える債権が多いと指摘されている1。そこで、本稿では不良債権問題を考える上で必要な情報を確認したい。

中国の不良債権に対する懸念が高まってきた。中国銀行業監督管理委員会(銀監会)が公表した統計によれば、2016年3月末時点で商業銀行が抱える不良債権残高は1兆3921億元、不良債権比率は1.75%と7年ぶりの水準まで上昇した(図表-1)。現時点では1%台に留まっており、金融システム不安を懸念するには早すぎるように思われる。しかし、過剰債務を抱える企業の経営不振が長引けば、将来的には不良債権が急増する恐れもある。2016年4月に国際通貨基金(IMF)が公表した国際金融安定性報告でも、事業収益が支払利息を下回るような潜在的に貸し倒れリスクを抱える債権が多いと指摘されている1。そこで、本稿では不良債権問題を考える上で必要な情報を確認したい。

1 IMFは国際金融安定性報告(2016年4月)の中でインタレスト・カバレッジ・レシオ1未満を「潜在的に貸し倒れリスクを抱える債権」としており、非金融企業向け債権(52.6兆元)のうち同債権の規模は8.2兆元(比率15.5%)と推計している。

2――そもそも不良債権の状況は?

3――貸し倒れへの備えは?

4――収益力とのバランスに注目!

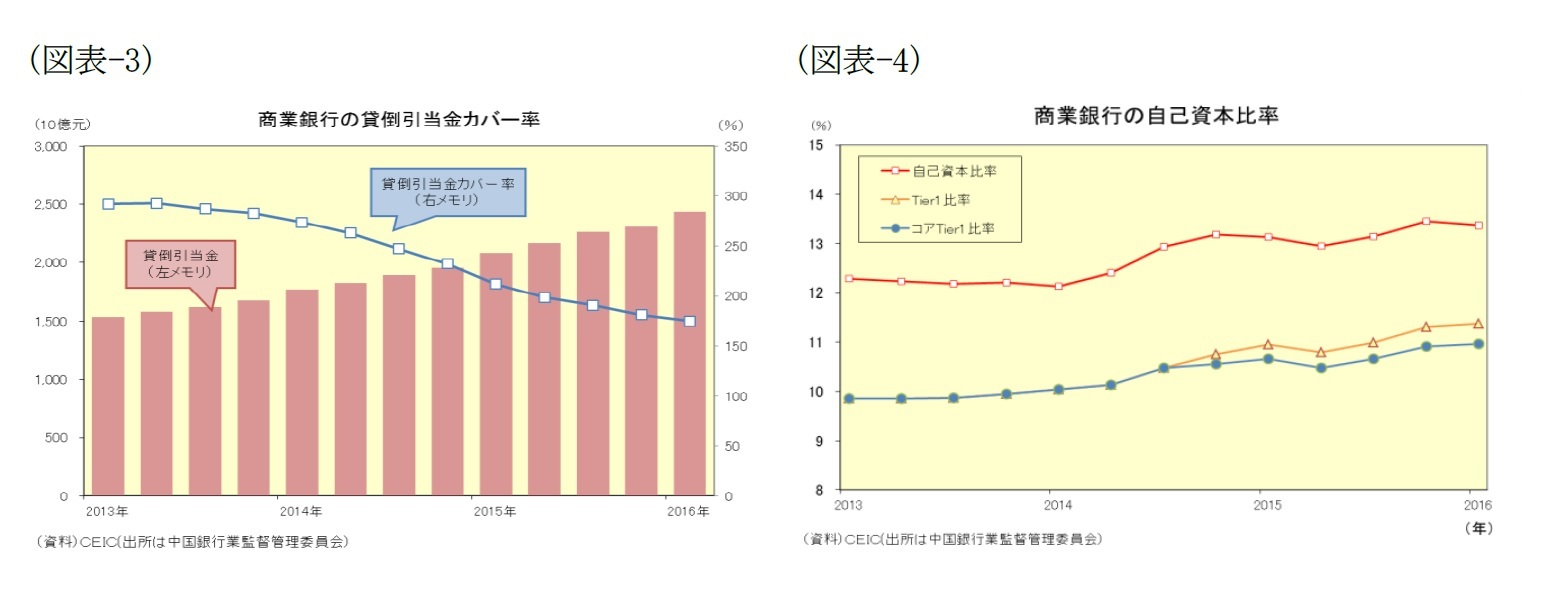

銀行の収益力も不良債権問題を考える上では重要な情報である。不良債権が増えたとしても、銀行にそれを上回る収益力があれば、不良債権の処理2が可能だからだ。当研究所で2015年の大手4行(中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行)の財務諸表を集計したところ、2015年の営業収入は約2.27兆元、営業費用は約0.83兆元で、営業収支は約1.44兆元だった。そこから貸倒引当金の計上や直接償却による減損損失(約0.32兆元)を計上し営業利益は約1.12兆元となった。他方、不良債権残高は前年末に比べて約0.22兆元増加、「関注」を含めても約0.54兆元の増加に留まった。従って、大手4行の収益力は不良債権の増加ピッチ(含む減損損失)を上回っており、今のところコントロール可能な範囲内と考えられる(図表-5)。但し、金融自由化の進展で銀行の収益力には陰りが見られ、過剰債務の整理が進む中で不良債権の増加ピッチが加速すれば、このバランスは逆転する恐れもある。今後も注意は怠れない。

銀行の収益力も不良債権問題を考える上では重要な情報である。不良債権が増えたとしても、銀行にそれを上回る収益力があれば、不良債権の処理2が可能だからだ。当研究所で2015年の大手4行(中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行)の財務諸表を集計したところ、2015年の営業収入は約2.27兆元、営業費用は約0.83兆元で、営業収支は約1.44兆元だった。そこから貸倒引当金の計上や直接償却による減損損失(約0.32兆元)を計上し営業利益は約1.12兆元となった。他方、不良債権残高は前年末に比べて約0.22兆元増加、「関注」を含めても約0.54兆元の増加に留まった。従って、大手4行の収益力は不良債権の増加ピッチ(含む減損損失)を上回っており、今のところコントロール可能な範囲内と考えられる(図表-5)。但し、金融自由化の進展で銀行の収益力には陰りが見られ、過剰債務の整理が進む中で不良債権の増加ピッチが加速すれば、このバランスは逆転する恐れもある。今後も注意は怠れない。

2 不良債権の処理方法に関しては多角化してきており、地方版AMC(資産管理会社)の設立、不良債権の証券化、債務の株式化(DES:デット・エクリティ・スワップ)など様々な取り組みが実施あるいは検討されている。

(2016年07月15日「基礎研レター」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【図表でみる中国経済(不良債権編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

図表でみる中国経済(不良債権編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!