- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 芸術文化 >

- ロンドン2012大会 文化オリンピアードを支えた3つのマーク

2016年07月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ロンドン2012大会の関係者は、インスパイア・マークとフェスティバル・エンブレムはロンドン2012大会が文化オリンピアードにもたらしたイノベーションだと説明する。確かに、彼らの文化オリンピアードやフェスティバルが成功したのは、本稿で紹介した3つのロゴやブランドをロンドン2012大会のひとつのブランドとして展開したことが大きな要因だったことは間違いないだろう。ロンドン2012大会とは別に独自のブランドを掲げた地域もあるが、大きな成果を得られなかったということも報告されている。英国の誰もが直ぐに理解できる最もパワフルなブランドは「ロンドン2012」だった、というのだ。

それを裏付けるように、ロンドン2012文化オリンピアードの関係者は「オリンピック・ブランドを使うことはさまざまな難しい問題をはらんでいるが、それを乗り越えていく価値は十分にあった」と力説する。しかし一方で、「オリンピック・ブランドがもっともやっかいな課題だった」という意見があるのも事実だ。いずれにせよ、彼らはオリンピック・ブランドの価値に敬意を払い、そのルールを尊重、遵守しながら、その制約を乗り越える独自の枠組を開発し、膨大な手間と労力をかけて、オリンピック史上かつてない規模と内容の文化オリンピアードを実現させた。

[東京2020組織委員会によるムーブメントの創出]

そう考えると、日本全土で展開される文化オリンピアードのムーブメントを推進するには、まず東京2020組織委員会が、ロンドン2012大会の成果も参考にマークやブランド、認証の仕組みを工夫することが不可欠であり、その準備は徐々に整いつつある。

まず「ノンコマーシャルマーク」は、ロンドン2012大会のインスパイア・マークと同様、市民参加も含め裾野の広い文化オリンピアードのシンボルとなる可能性を秘めている。マークだけではなく、インスパイア・マーク(プログラム)のような名称や愛称も工夫したい。東京2020大会の招致スローガン「Discover Tomorrow」を活用し、トモロー・マーク(プログラム)もしくはディスカバー・マーク(プログラム)というアイディアはどうだろうか24。

東京2020組織委員会の発表した資料25によると、公式文化オリンピアード事業のマークは、東京2020組織委員会が実施主体となるものに加え、開催都市(東京都、都内区市町村)、国、会場所在地方公共団体、JOC、JPC、スポンサー企業が実施主体になるものにも使用できることになっている。筆者が調べた範囲では、ロンドン2012文化オリンピアードに積極的に関与した地方公共団体の数は限られていた。日本と英国では地方公共団体の仕組みや構造、文化行政への関わり方が異なるため、単純な比較は難しいが、大会エンブレムをあしらったマークは、ロンドン大会以上に都道府県や市町村の参加を促すことにつながるのではないか。

また、ロンドン2012大会のスポンサーのうち、文化オリンピアードを支援したのは、英国石油、英国テレコムなど7社で、支援金額も決して大きくない26。それに対して、東京2020大会スポンサーの中には文化事業に熱心な企業も少なくないことから、大会スポンサーによる文化オリンピアードの展開も大いに期待できる。

さらに、日本ではナショナルブランドの企業ばかりか地方都市の中小企業も含め、文化に対する民間支援は裾野が広く奥行きもある。ロンドン2012大会のフェスティバル・ブランドと同じ仕組みが導入できれば、それら民間企業が従来から支援してきた文化施設や芸術団体の事業も、文化オリンピアードの一環として実施できる可能性がある27。

[文化オリンピアード・ムーブメントのさらなる広がり]

既に述べたように、東京2020組織委員会の文化オリンピアードの認証の基準や仕組みは、7月下旬に決定・公表される予定だが、国や文化庁、東京都、(公社)企業メセナ協議会の推進する事業も、その基準や要件を満たせば、組織委員会の文化オリンピアードの「公式」事業として認証されるはずである。ロンドン2012大会のケースを参考にすれば、その際に最も大きなハードルとなるのが、オリンピック・パラリンピックのブランドと大会スポンサーの権利であろう。もちろん、そのルールは厳密に遵守されなければならない。

だとすると、「beyond 2020」、「CULTURE & TOKYO」、「創造列島」の下で展開される文化事業、さらに全国の都道府県や市町村、各地の文化施設や芸術団体、NPOや市民団体が、東京2020大会を契機に立ち上げる文化事業やイベントのうち、公式の文化オリンピアード事業として認証されないもの、あるいはノンコマーシャルマークの使えない事業も相当数に達するに違いない。

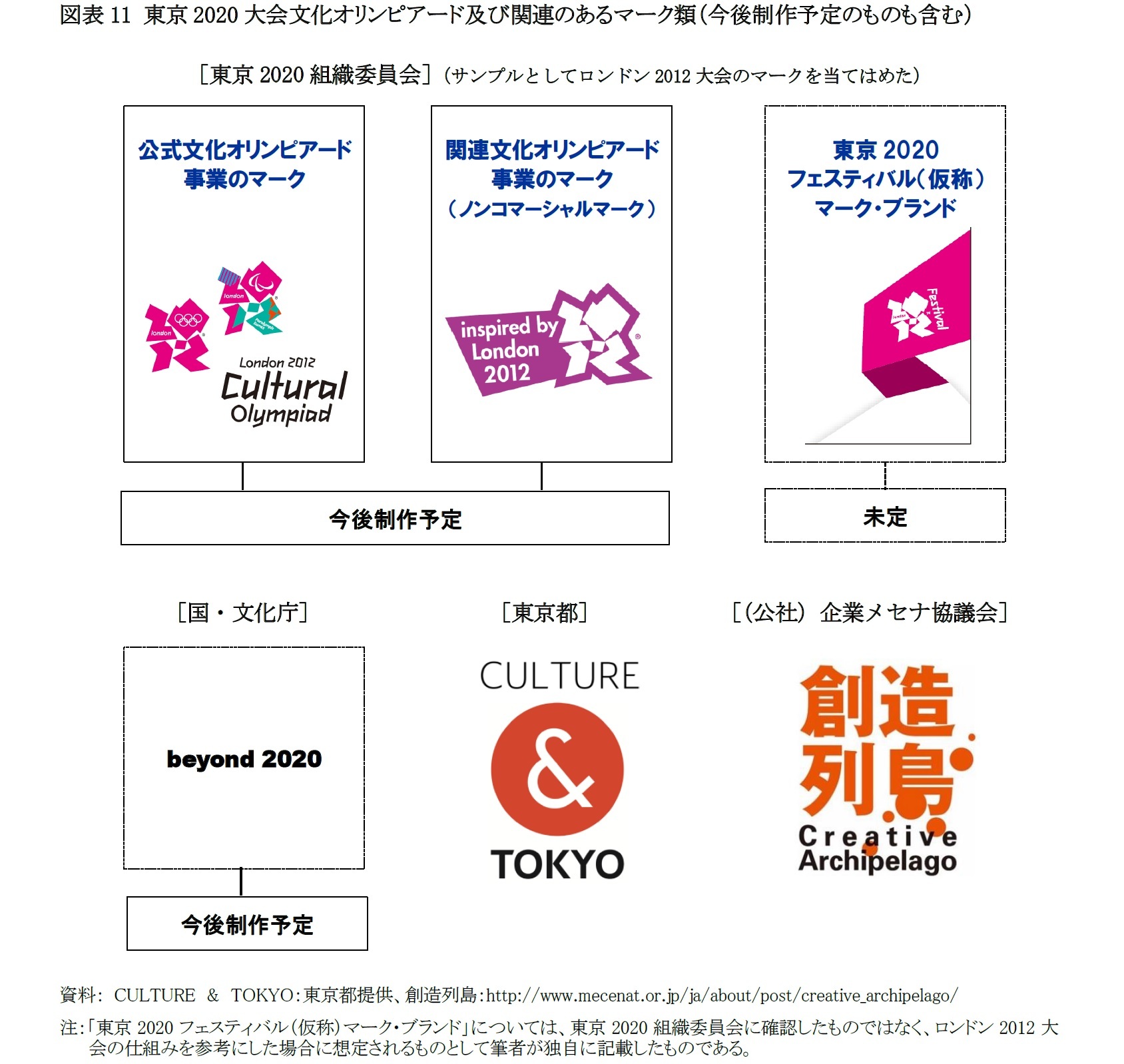

そこまで考えて図表11のマーク類を眺めてみると、ロンドン2012大会を上回るためのヒントが見えてくる。東京2020組織委員会が認証する「文化オリンピアード」を中核に、2020年を契機に実施される文化事業が、全国各地に膨大に広がっていく、というイメージはどうだろうか。もちろん、組織委員会の認証していない事業は東京2020大会との直接的な関連性を主張することはできない。特に、東京2020大会スポンサー以外の民間企業や営利団体から支援を受けている場合は、アンブッシュマーケティングになってしまう。

しかし、例えば全国各地で行われるお祭りや芸能を考えてみよう。それらは多数の地元企業や団体の支援なしに実現しない。つまり、もとより東京2020大会の公式プログラムにはなり得ない。他にも、地元の企業や団体に支援されて継続してきた文化事業は全国に広がっている。このことは、英国と日本では社会の成り立ちや歴史、文化の位置づけや成立基盤がまったく異なっていることを物語っている。特に、お茶やお花、俳句、絵画やピアノ、踊りやバレエなど、市民自らが文化的な活動に携わる割合は、英国より日本の方がはるかに高く、市民の文化的な営みや活動はより日常生活の中に根ざしているのではないだろうか。

であれば、東京2020大会の公式プログラムにならなくても、オリンピックのロゴを使えなくても、東京2020大会がスポーツだけではなく、文化の祭典であることを意識し、全国各地で文化事業が展開されれば、東京2020大会は文化の側面でも大きな成功を収めることができる。それこそが、日本ならではの文化オリンピアードのイノベーションと言えるのではないか――。

ウエスト・ミッドランズ地方やスコットランドで、ロンドン2012文化オリンピアードを取材した際、それが始まった2008年頃は、大多数の人が冷ややかに見ていた、という話を伺った。しかし同じ大会4年前の現在の日本の状況は、それとは比べものにならないほど、文化オリンピアードに対する関心が高く、関係者の努力で前向きな検討が進んでいる。そういう意味で、東京2020文化オリンピアードは、既に五輪史上かつてないムーブメントに突入していると考えることもできるだろう。

リオ2016大会の終了まで3ヶ月弱。現在の動きを加速させ、かつてない文化オリンピアードを東京2020大会で実現させたいものである。

24 ロンドン2012大会のスローガンは、Inspire Generationで、インスパイア・プログラムの名称はそこから生まれた。

25 東京2020組織委員会、文化・教育委員会(2016.6.7)資料

26 ロンドン2012文化オリンピアードの予算(約215億円)のうち、大会スポンサーからの支出は3.8億円(吉本光宏、ロンドン2012大会――文化プログラムの全国展開はどのように行われたのか|雑誌 地域創造 vol. 36(2016.3.25)

27 ただし、非大会スポンサーの企業名を冠した民間文化施設、ネーミングライツで非大会スポンサーの名前が愛称などに付与されている公立文化施設の場合は、アンブッシュマーケティングとみなされる可能性が高い。

それを裏付けるように、ロンドン2012文化オリンピアードの関係者は「オリンピック・ブランドを使うことはさまざまな難しい問題をはらんでいるが、それを乗り越えていく価値は十分にあった」と力説する。しかし一方で、「オリンピック・ブランドがもっともやっかいな課題だった」という意見があるのも事実だ。いずれにせよ、彼らはオリンピック・ブランドの価値に敬意を払い、そのルールを尊重、遵守しながら、その制約を乗り越える独自の枠組を開発し、膨大な手間と労力をかけて、オリンピック史上かつてない規模と内容の文化オリンピアードを実現させた。

[東京2020組織委員会によるムーブメントの創出]

そう考えると、日本全土で展開される文化オリンピアードのムーブメントを推進するには、まず東京2020組織委員会が、ロンドン2012大会の成果も参考にマークやブランド、認証の仕組みを工夫することが不可欠であり、その準備は徐々に整いつつある。

まず「ノンコマーシャルマーク」は、ロンドン2012大会のインスパイア・マークと同様、市民参加も含め裾野の広い文化オリンピアードのシンボルとなる可能性を秘めている。マークだけではなく、インスパイア・マーク(プログラム)のような名称や愛称も工夫したい。東京2020大会の招致スローガン「Discover Tomorrow」を活用し、トモロー・マーク(プログラム)もしくはディスカバー・マーク(プログラム)というアイディアはどうだろうか24。

東京2020組織委員会の発表した資料25によると、公式文化オリンピアード事業のマークは、東京2020組織委員会が実施主体となるものに加え、開催都市(東京都、都内区市町村)、国、会場所在地方公共団体、JOC、JPC、スポンサー企業が実施主体になるものにも使用できることになっている。筆者が調べた範囲では、ロンドン2012文化オリンピアードに積極的に関与した地方公共団体の数は限られていた。日本と英国では地方公共団体の仕組みや構造、文化行政への関わり方が異なるため、単純な比較は難しいが、大会エンブレムをあしらったマークは、ロンドン大会以上に都道府県や市町村の参加を促すことにつながるのではないか。

また、ロンドン2012大会のスポンサーのうち、文化オリンピアードを支援したのは、英国石油、英国テレコムなど7社で、支援金額も決して大きくない26。それに対して、東京2020大会スポンサーの中には文化事業に熱心な企業も少なくないことから、大会スポンサーによる文化オリンピアードの展開も大いに期待できる。

さらに、日本ではナショナルブランドの企業ばかりか地方都市の中小企業も含め、文化に対する民間支援は裾野が広く奥行きもある。ロンドン2012大会のフェスティバル・ブランドと同じ仕組みが導入できれば、それら民間企業が従来から支援してきた文化施設や芸術団体の事業も、文化オリンピアードの一環として実施できる可能性がある27。

[文化オリンピアード・ムーブメントのさらなる広がり]

既に述べたように、東京2020組織委員会の文化オリンピアードの認証の基準や仕組みは、7月下旬に決定・公表される予定だが、国や文化庁、東京都、(公社)企業メセナ協議会の推進する事業も、その基準や要件を満たせば、組織委員会の文化オリンピアードの「公式」事業として認証されるはずである。ロンドン2012大会のケースを参考にすれば、その際に最も大きなハードルとなるのが、オリンピック・パラリンピックのブランドと大会スポンサーの権利であろう。もちろん、そのルールは厳密に遵守されなければならない。

だとすると、「beyond 2020」、「CULTURE & TOKYO」、「創造列島」の下で展開される文化事業、さらに全国の都道府県や市町村、各地の文化施設や芸術団体、NPOや市民団体が、東京2020大会を契機に立ち上げる文化事業やイベントのうち、公式の文化オリンピアード事業として認証されないもの、あるいはノンコマーシャルマークの使えない事業も相当数に達するに違いない。

そこまで考えて図表11のマーク類を眺めてみると、ロンドン2012大会を上回るためのヒントが見えてくる。東京2020組織委員会が認証する「文化オリンピアード」を中核に、2020年を契機に実施される文化事業が、全国各地に膨大に広がっていく、というイメージはどうだろうか。もちろん、組織委員会の認証していない事業は東京2020大会との直接的な関連性を主張することはできない。特に、東京2020大会スポンサー以外の民間企業や営利団体から支援を受けている場合は、アンブッシュマーケティングになってしまう。

しかし、例えば全国各地で行われるお祭りや芸能を考えてみよう。それらは多数の地元企業や団体の支援なしに実現しない。つまり、もとより東京2020大会の公式プログラムにはなり得ない。他にも、地元の企業や団体に支援されて継続してきた文化事業は全国に広がっている。このことは、英国と日本では社会の成り立ちや歴史、文化の位置づけや成立基盤がまったく異なっていることを物語っている。特に、お茶やお花、俳句、絵画やピアノ、踊りやバレエなど、市民自らが文化的な活動に携わる割合は、英国より日本の方がはるかに高く、市民の文化的な営みや活動はより日常生活の中に根ざしているのではないだろうか。

であれば、東京2020大会の公式プログラムにならなくても、オリンピックのロゴを使えなくても、東京2020大会がスポーツだけではなく、文化の祭典であることを意識し、全国各地で文化事業が展開されれば、東京2020大会は文化の側面でも大きな成功を収めることができる。それこそが、日本ならではの文化オリンピアードのイノベーションと言えるのではないか――。

ウエスト・ミッドランズ地方やスコットランドで、ロンドン2012文化オリンピアードを取材した際、それが始まった2008年頃は、大多数の人が冷ややかに見ていた、という話を伺った。しかし同じ大会4年前の現在の日本の状況は、それとは比べものにならないほど、文化オリンピアードに対する関心が高く、関係者の努力で前向きな検討が進んでいる。そういう意味で、東京2020文化オリンピアードは、既に五輪史上かつてないムーブメントに突入していると考えることもできるだろう。

リオ2016大会の終了まで3ヶ月弱。現在の動きを加速させ、かつてない文化オリンピアードを東京2020大会で実現させたいものである。

24 ロンドン2012大会のスローガンは、Inspire Generationで、インスパイア・プログラムの名称はそこから生まれた。

25 東京2020組織委員会、文化・教育委員会(2016.6.7)資料

26 ロンドン2012文化オリンピアードの予算(約215億円)のうち、大会スポンサーからの支出は3.8億円(吉本光宏、ロンドン2012大会――文化プログラムの全国展開はどのように行われたのか|雑誌 地域創造 vol. 36(2016.3.25)

27 ただし、非大会スポンサーの企業名を冠した民間文化施設、ネーミングライツで非大会スポンサーの名前が愛称などに付与されている公立文化施設の場合は、アンブッシュマーケティングとみなされる可能性が高い。

(2016年07月11日「基礎研レポート」)

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ロンドン2012大会 文化オリンピアードを支えた3つのマーク】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ロンドン2012大会 文化オリンピアードを支えた3つのマークのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!