- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 芸術文化 >

- 地域アーツカウンシル-その現状と展望

2016年07月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3|州政府の芸術支援機関(SAA)

3|州政府の芸術支援機関(SAA)SAAの名称は、Arts Council、Council on the Arts、Arts Commission、Commission on the Arts and Culture、Arts Boardなど様々で、事業の内容も多様だが、州内の芸術団体等に対する助成金を中心に、創造産業の振興、芸術教育、芸術へのより積極的な参画の促進、パーセント・フォー・アート制度(公共事業の一定割合[多くの場合1%]をパブリックアートなどに振り向ける制度)などにも取り組んでいる。

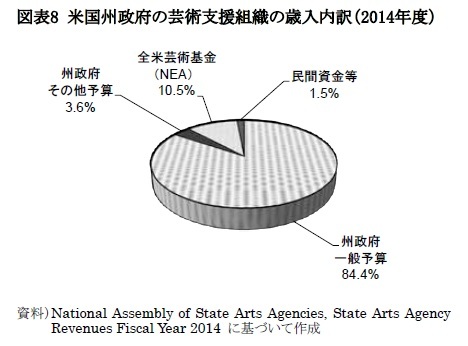

州政府の芸術支援機関の情報をとりまとめているNASAA(National Assembly of State Arts Agencies)によれば、SAA全体の2014年度の予算規模は3億6,326万ドル(約436億円)で、州政府の予算だけではなく、約10%、3,810万ドル(約46億円)が全米芸術基金からとなっている(図表8)。ただしその割合はまちまちで、80%を越える州もあれば5%に満たないところもある。全体的な傾向として、州政府の文化予算が少ないところは、全米芸術基金が積極的に資金提供している。

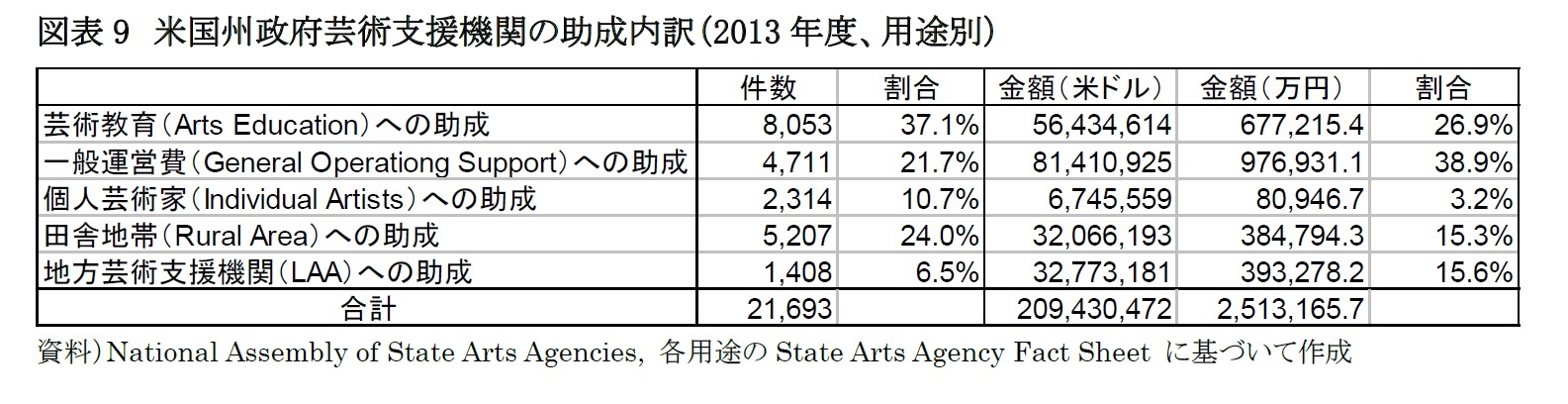

SAA全体の年間助成件数は約2万1,000件、助成金額は合計で2億943万ポンド(約251億円)となっており、用途別に見た内訳は図表9のとおりである。芸術教育への助成が多いほか、芸術団体等の一般運営費への助成、芸術に触れる機会の少ないエリアへの助成などに力を入れていることがわかる。一般運営費への助成は、日本の公的な芸術支援制度では基本的に認められていない助成であり、今後、日本のアーツカウンシルが参考とすべきポイントのひとつであろう。また、LAAへの助成金の使途を見ると、域内の芸術団体等への再助成に48%が使われており、LAAにとっては、助成の重要な財源となっていることが読み取れる。

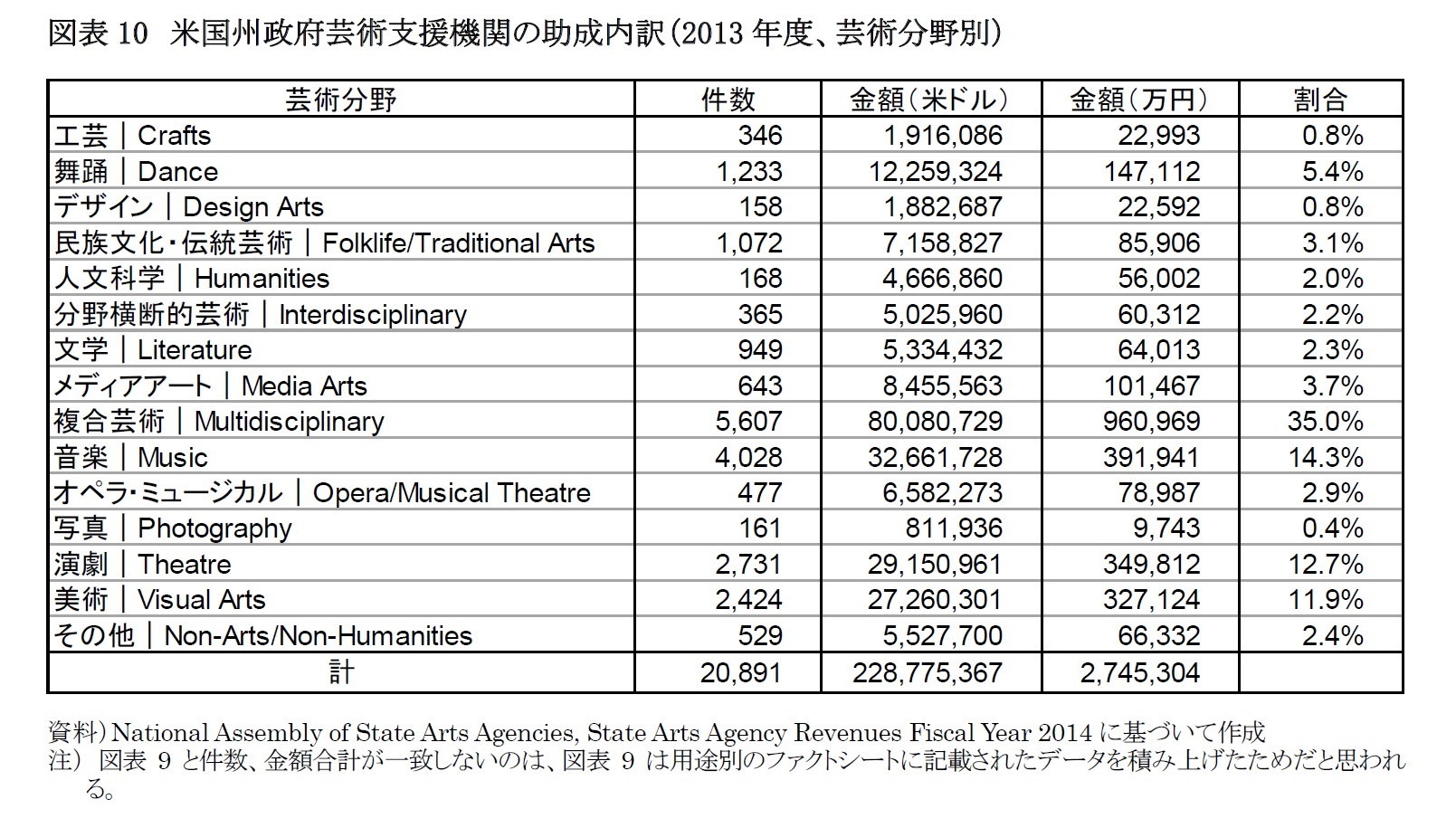

同じように芸術分野別に助成件数、助成金額を整理したのが図表10である。複合芸術、音楽、演劇、美術などの割合が総体的に高いが、SAAが多様な芸術分野に支援をしていることがわかる。

これらSAAは必ずしも同時期に設立された訳ではない。19世紀末にユタ州で設立されたのが最初で、次は半世紀以上が経過した1960年のニューヨーク州のNYSCA(New York State Council on the Arts)の設立だった。NYSCAは大規模な芸術支援を行って注目され、それが65年の全米芸術基金NEAの設立につながる。その後NEAの働きかけによってSAAは各州に広がり、73年のウイスコンシン州で全州に設立された、という(片山2006、p.39)。こうした歴史も、今後日本における地域アーツカウンシルと国の関係を考察する上で参考になるだろう。

これらSAAは必ずしも同時期に設立された訳ではない。19世紀末にユタ州で設立されたのが最初で、次は半世紀以上が経過した1960年のニューヨーク州のNYSCA(New York State Council on the Arts)の設立だった。NYSCAは大規模な芸術支援を行って注目され、それが65年の全米芸術基金NEAの設立につながる。その後NEAの働きかけによってSAAは各州に広がり、73年のウイスコンシン州で全州に設立された、という(片山2006、p.39)。こうした歴史も、今後日本における地域アーツカウンシルと国の関係を考察する上で参考になるだろう。

4――日本版地域アーツカウンシルへの展望

ここまで、日本における地域アーツカウンシルの概要、地方公共団体の芸術支援や文化予算の現状、そして英国と米国における地域アーツカウンシルの概要や歴史を整理してきた。最後に、地方公共団体の文化行政の流れを概観した上で、日本における地域アーツカウンシルの今後を展望しておきたい。

1|地方公共団体の文化行政の流れと環境変化

この20~30年間、地方公共団体の文化行政やそれを取り巻く環境は、めまぐるしく変化してきた。

文化行政が本格化し、公立文化施設が各地に設置されるようになったのは1980年代である。その後90年代には、ホール施設は1週間に2館、美術館施設は2週間に1館という未曾有のペースで開館し、その10年間で3兆8,000億円の文化予算が公立文化施設の建設に投じられた。その結果、急増した文化施設の管理コストが年々ふくらむ一方で、ソフトに投入される予算は低迷が続いた。

しかし、大都市では創造型の公立劇場・ホールが生まれ、地方都市では市民参加、ネットワーク、ボランティアなど、コミュニティに密着した新しい運営形態が広がった。特に、90年代の後半からはアウトリーチが活発になり、地域における文化施設や芸術文化の役割が問い直されるようになった。

1990年には芸術文化振興基金、企業メセナ協議会が設立され、官民ともに芸術文化に対する支援の基盤が整った。96年には文化庁がアーツプラン21を創設し、日本を代表する芸術団体への重点支援がスタート、以降2000年初頭にかけて文化庁予算は増加し、芸術文化に対する国の助成金、補助金が大幅に拡充された。

2001年に施行された「文化芸術振興基本法」では、地方公共団体の文化芸術の振興に関する責務が明記され、以降、文化振興条例の制定や文化振興ビジョン策定の動きが各地の地方公共団体に広がった。一方で、厳しい財政状況と行財政改革の進展などを背景に、2003年に地方自治法が改正されて指定管理者制度が導入された。90年代に急増した文化施設では、効率化と経費節減が優先され、地方公共団体の文化予算削減を加速させるなど、この制度は文化行政に大きな影響を与えることとなった。ちなみに地方公共団体の文化予算(文化財含む)は1993年度の約9,500億円をピークに2007年度には3,300億円まで急激に減少、その後若干回復して現在は3,500-3,600億円前後で推移している。

また、1998年のNPO法の施行以降、NPOは全国各地で1日平均8件というハイペースで設立され、現在では約5万件が認証を受けている。全体の約3分の1のNPOが「学術、文化、芸術又はスポーツの振興」を定款に掲げ、そのうちアートNPOは約5,000件(NPO法人アートNPOリンク調べ)に達している。ちなみにNPOの第一号認証は、北海道の「ふらの演劇工房」であった。

90年代半ばから後半にかけて英国で提唱された創造都市、創造産業の潮流は今や世界中を席巻する勢いで広がっている。横浜市や金沢市など、国内でも創造都市を標榜するところが増え、2007年には文化庁長官表彰に文化芸術創造都市部門が創設されて既に30以上の市区町が受賞した。2013年に設立された創造都市ネットワーク日本には、2015年5月現在で49の地方公共団体が参加している。

創造産業は、先進国ばかりか途上国でも今後最も成長が期待される産業と認識され、その潮流は、脱工業化時代の産業革命とも言える状況となりつつある。芸術文化の持つクリエイティビティは創造産業の中核的要素であり、今後の産業振興や経済成長にとっても芸術文化は重要な存在となってきた。

こうした動きと並行するように、近年、芸術文化が教育、福祉、医療、環境、防災、社会包摂、地域活性化など、文化以外の領域において様々なインパクトをもたらすことが注目されている。アーティストが学校に出向くアート教育は全国に広がり、子どもたちのコミュニケーション能力や自信、自己肯定感の向上に寄与している。福祉施設でも、アーティストのワークショップによってリハビリではあがらなかった腕が上がるなど、周囲の人が驚くような成果が各地で報告されている。このような芸術文化の役割を拡張し、地域や市民との間に新たな関係を構築する活動を先導しているのは全国のアートNPOである。

また、トリエンナーレ、ビエンナーレ形式の国際芸術祭は全国に広がり、特に農山村で開催される里山型のトリエンナーレは日本特有のもので地域の活性化に大きく寄与している。地域の課題と向き合いながらアーティストならではの発想で多様な活動を展開するアートプロジェクトも全国各地に広がってきた。

2012年には劇場・音楽堂等の活性化に関する法律が施行され、劇場、音楽堂等には、文化芸術の継承、創造、発信に加え、人々が共に生きる絆を形成し、社会包摂の機能を有する基盤として、活力ある社会を構築するための大きな役割を担うことが期待されるようになった。

2013年には、2020年の東京でのオリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決まり、文化プログラムへの期待が高まっている。

そうした中、2015年5月に閣議決定された「文化芸術に関する基本的な方針(第4次)」では、「社会を挙げての文化芸術振興」が掲げられ、地方創生、文化プログラムの全国展開、東日本大震災からの復興などが強く意識されたものとなっている。同時に、文化芸術への公的支援を戦略的投資と位置づけ、文化芸術振興への支援の重点化を図ることを念頭に、日本版アーツカウンシルの本格導入が記されることとなった。

1|地方公共団体の文化行政の流れと環境変化

この20~30年間、地方公共団体の文化行政やそれを取り巻く環境は、めまぐるしく変化してきた。

文化行政が本格化し、公立文化施設が各地に設置されるようになったのは1980年代である。その後90年代には、ホール施設は1週間に2館、美術館施設は2週間に1館という未曾有のペースで開館し、その10年間で3兆8,000億円の文化予算が公立文化施設の建設に投じられた。その結果、急増した文化施設の管理コストが年々ふくらむ一方で、ソフトに投入される予算は低迷が続いた。

しかし、大都市では創造型の公立劇場・ホールが生まれ、地方都市では市民参加、ネットワーク、ボランティアなど、コミュニティに密着した新しい運営形態が広がった。特に、90年代の後半からはアウトリーチが活発になり、地域における文化施設や芸術文化の役割が問い直されるようになった。

1990年には芸術文化振興基金、企業メセナ協議会が設立され、官民ともに芸術文化に対する支援の基盤が整った。96年には文化庁がアーツプラン21を創設し、日本を代表する芸術団体への重点支援がスタート、以降2000年初頭にかけて文化庁予算は増加し、芸術文化に対する国の助成金、補助金が大幅に拡充された。

2001年に施行された「文化芸術振興基本法」では、地方公共団体の文化芸術の振興に関する責務が明記され、以降、文化振興条例の制定や文化振興ビジョン策定の動きが各地の地方公共団体に広がった。一方で、厳しい財政状況と行財政改革の進展などを背景に、2003年に地方自治法が改正されて指定管理者制度が導入された。90年代に急増した文化施設では、効率化と経費節減が優先され、地方公共団体の文化予算削減を加速させるなど、この制度は文化行政に大きな影響を与えることとなった。ちなみに地方公共団体の文化予算(文化財含む)は1993年度の約9,500億円をピークに2007年度には3,300億円まで急激に減少、その後若干回復して現在は3,500-3,600億円前後で推移している。

また、1998年のNPO法の施行以降、NPOは全国各地で1日平均8件というハイペースで設立され、現在では約5万件が認証を受けている。全体の約3分の1のNPOが「学術、文化、芸術又はスポーツの振興」を定款に掲げ、そのうちアートNPOは約5,000件(NPO法人アートNPOリンク調べ)に達している。ちなみにNPOの第一号認証は、北海道の「ふらの演劇工房」であった。

90年代半ばから後半にかけて英国で提唱された創造都市、創造産業の潮流は今や世界中を席巻する勢いで広がっている。横浜市や金沢市など、国内でも創造都市を標榜するところが増え、2007年には文化庁長官表彰に文化芸術創造都市部門が創設されて既に30以上の市区町が受賞した。2013年に設立された創造都市ネットワーク日本には、2015年5月現在で49の地方公共団体が参加している。

創造産業は、先進国ばかりか途上国でも今後最も成長が期待される産業と認識され、その潮流は、脱工業化時代の産業革命とも言える状況となりつつある。芸術文化の持つクリエイティビティは創造産業の中核的要素であり、今後の産業振興や経済成長にとっても芸術文化は重要な存在となってきた。

こうした動きと並行するように、近年、芸術文化が教育、福祉、医療、環境、防災、社会包摂、地域活性化など、文化以外の領域において様々なインパクトをもたらすことが注目されている。アーティストが学校に出向くアート教育は全国に広がり、子どもたちのコミュニケーション能力や自信、自己肯定感の向上に寄与している。福祉施設でも、アーティストのワークショップによってリハビリではあがらなかった腕が上がるなど、周囲の人が驚くような成果が各地で報告されている。このような芸術文化の役割を拡張し、地域や市民との間に新たな関係を構築する活動を先導しているのは全国のアートNPOである。

また、トリエンナーレ、ビエンナーレ形式の国際芸術祭は全国に広がり、特に農山村で開催される里山型のトリエンナーレは日本特有のもので地域の活性化に大きく寄与している。地域の課題と向き合いながらアーティストならではの発想で多様な活動を展開するアートプロジェクトも全国各地に広がってきた。

2012年には劇場・音楽堂等の活性化に関する法律が施行され、劇場、音楽堂等には、文化芸術の継承、創造、発信に加え、人々が共に生きる絆を形成し、社会包摂の機能を有する基盤として、活力ある社会を構築するための大きな役割を担うことが期待されるようになった。

2013年には、2020年の東京でのオリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決まり、文化プログラムへの期待が高まっている。

そうした中、2015年5月に閣議決定された「文化芸術に関する基本的な方針(第4次)」では、「社会を挙げての文化芸術振興」が掲げられ、地方創生、文化プログラムの全国展開、東日本大震災からの復興などが強く意識されたものとなっている。同時に、文化芸術への公的支援を戦略的投資と位置づけ、文化芸術振興への支援の重点化を図ることを念頭に、日本版アーツカウンシルの本格導入が記されることとなった。

(2016年07月05日「ニッセイ基礎研所報」)

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域アーツカウンシル-その現状と展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域アーツカウンシル-その現状と展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!