- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 芸術文化 >

- 地域アーツカウンシル-その現状と展望

2016年07月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

[芸術文化事業費の棚卸し]

ただこの調査では、芸術文化事業費に含めるべき経費は次のとおりとされている。

(1)芸術文化関連事業に係る経費(例:芸術文化振興計画立案・調査、顕彰、指導者養成研修、芸術家研修派遣(国内・海外)、芸術祭、高校芸術文化祭、舞台芸術・美術展巡回事業、その他芸術文化事業に係る経費)

(2)芸術文化団体等に対する補助及び委託経費(実行委員会等に対する補助も含む)

(3)市町村に対する補助(都道府県のみ、文化施設建設費補助を除く)

仮にアーツカウンシルが設置された場合、下線の経費に関する業務はアーツカウンシルが扱った方が望ましい、あるいはアーツカウンシルが扱える可能性があると考えられる。顕彰や指導者養成研修、芸術家派遣研修などでは、審査や評価などの面でアーツカウンシルの機能が活かされるし、芸術文化振興計画立案や調査では、アーツカウンシルのシンクタンクとしての役割が期待される。

芸術祭や舞台芸術・美術展巡回事業などは民間の芸術団体や文化施設と共同で行うものも多く、その場合、事業の企画や評価の段階でアーツカウンシルの関われる余地は少なくない。実行委員会等に対する補助もアーツカウンシルの審査や評価の機能を活用できる可能性がある。

つまり、この芸術文化事業費の「棚卸し」を行い、アーツカウンシルに相応しいものを移管すれば、地方公共団体全体で数十億円、あるいは100億円以上の規模になる可能性もある。地方公共団体の文化行政においては、人事異動によってノウハウやネットワーク、専門的な業務経験が蓄積されないことが大きな課題となっているが、アーツカウンシルが担当すればその解決策にもつながる。

[文化施設とアーツカウンシル]

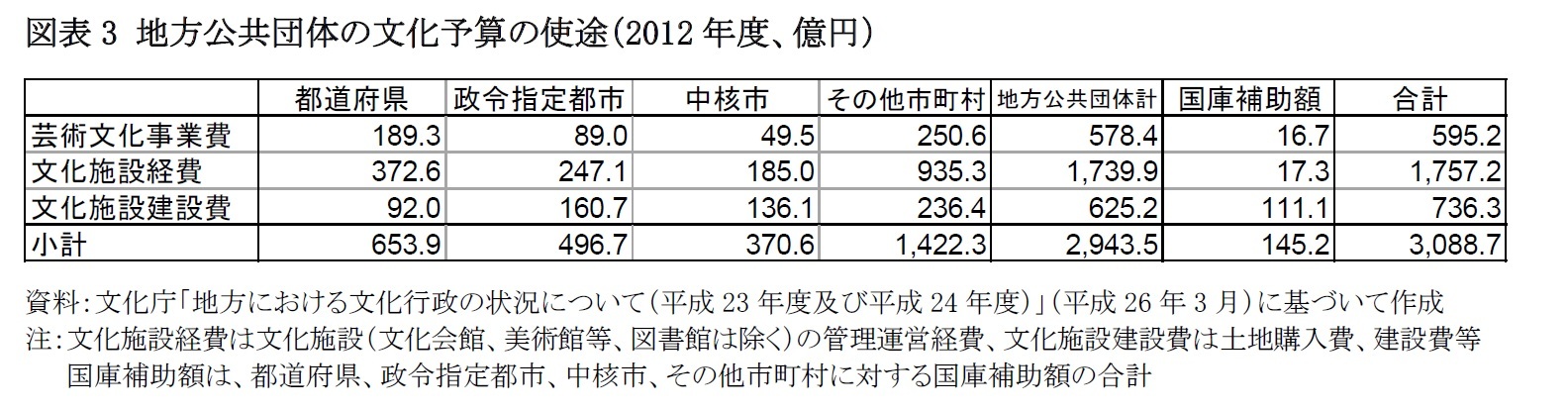

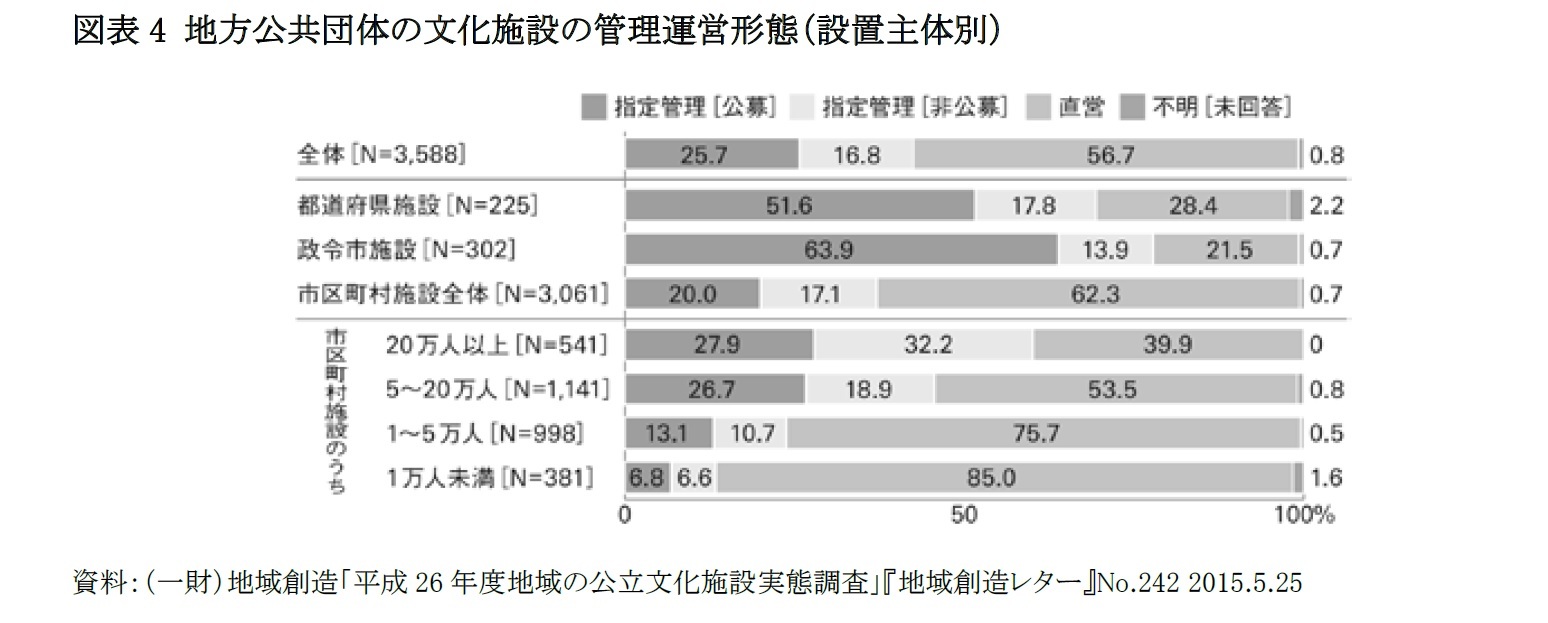

次に考えたいのが、公立文化施設とアーツカウンシルの関係である。図表3に示したように、地方公共団体の予算では文化施設経費が最も大きい。周知のとおり、2003年の地方自治法の改正によって、地方公共団体の設置する文化施設には指定管理者制度が導入され、指定管理者の選定8、モニタリングや評価が行われるようになった。(一財)地域創造が2014年に実施した調査によれば、指定管理者制度の導入状況は図表4のとおりとなっており、都道府県では69.4%、政令指定都市では77.8%、全体でも42.5%の公立文化施設が指定管理者制度を採用している9。

ただこの調査では、芸術文化事業費に含めるべき経費は次のとおりとされている。

(1)芸術文化関連事業に係る経費(例:芸術文化振興計画立案・調査、顕彰、指導者養成研修、芸術家研修派遣(国内・海外)、芸術祭、高校芸術文化祭、舞台芸術・美術展巡回事業、その他芸術文化事業に係る経費)

(2)芸術文化団体等に対する補助及び委託経費(実行委員会等に対する補助も含む)

(3)市町村に対する補助(都道府県のみ、文化施設建設費補助を除く)

仮にアーツカウンシルが設置された場合、下線の経費に関する業務はアーツカウンシルが扱った方が望ましい、あるいはアーツカウンシルが扱える可能性があると考えられる。顕彰や指導者養成研修、芸術家派遣研修などでは、審査や評価などの面でアーツカウンシルの機能が活かされるし、芸術文化振興計画立案や調査では、アーツカウンシルのシンクタンクとしての役割が期待される。

芸術祭や舞台芸術・美術展巡回事業などは民間の芸術団体や文化施設と共同で行うものも多く、その場合、事業の企画や評価の段階でアーツカウンシルの関われる余地は少なくない。実行委員会等に対する補助もアーツカウンシルの審査や評価の機能を活用できる可能性がある。

つまり、この芸術文化事業費の「棚卸し」を行い、アーツカウンシルに相応しいものを移管すれば、地方公共団体全体で数十億円、あるいは100億円以上の規模になる可能性もある。地方公共団体の文化行政においては、人事異動によってノウハウやネットワーク、専門的な業務経験が蓄積されないことが大きな課題となっているが、アーツカウンシルが担当すればその解決策にもつながる。

[文化施設とアーツカウンシル]

次に考えたいのが、公立文化施設とアーツカウンシルの関係である。図表3に示したように、地方公共団体の予算では文化施設経費が最も大きい。周知のとおり、2003年の地方自治法の改正によって、地方公共団体の設置する文化施設には指定管理者制度が導入され、指定管理者の選定8、モニタリングや評価が行われるようになった。(一財)地域創造が2014年に実施した調査によれば、指定管理者制度の導入状況は図表4のとおりとなっており、都道府県では69.4%、政令指定都市では77.8%、全体でも42.5%の公立文化施設が指定管理者制度を採用している9。

その選定やモニタリング、評価などの面でもアーツカウンシルは専門的な能力を発揮することが可能だ。ただし、本項で紹介した4つの地域アーツカウンシルのうち、アーツコミッション・ヨコハマとアーツカウンシル東京は、それぞれ横浜市と東京都が設置した複数の文化施設を運営する財団法人の中に設置されているため、現在の位置づけのままではそれらの業務を担うことができない。

指定管理者制度の選定や評価に関する業務を担うのであれば、アーツカウンシルは文化施設の運営財団とは別組織として設置する必要がある。財政状況の悪化に伴う行財政改革が進む中、新たな外郭団体を設立することは容易ではない。しかし地方公共団体において本格的なアーツカウンシルを構想するのであれば、その可能性を追求する価値はあるだろう。

7 文化財保護経費(609億円)は除く。

8 最近では事業や運営の継続性等に配慮し、非公募で地方公共団体の設立した運営財団等を選定するケースも増えている。ただしその場合も、要項に基づいた提案書の提出、審査を経て選定されるが多い。

9 (一財)地域創造、平成26年度「地域の公立文化施設実態調査」『地域創造レター』(No.242 2015.5.25)。ちなみに2007年に実施した同じ調査では、地方公共団体全体の指定管理者の割合は35.2%であり、この10年間で指定管理への移行が進んでいることがわかる。

指定管理者制度の選定や評価に関する業務を担うのであれば、アーツカウンシルは文化施設の運営財団とは別組織として設置する必要がある。財政状況の悪化に伴う行財政改革が進む中、新たな外郭団体を設立することは容易ではない。しかし地方公共団体において本格的なアーツカウンシルを構想するのであれば、その可能性を追求する価値はあるだろう。

7 文化財保護経費(609億円)は除く。

8 最近では事業や運営の継続性等に配慮し、非公募で地方公共団体の設立した運営財団等を選定するケースも増えている。ただしその場合も、要項に基づいた提案書の提出、審査を経て選定されるが多い。

9 (一財)地域創造、平成26年度「地域の公立文化施設実態調査」『地域創造レター』(No.242 2015.5.25)。ちなみに2007年に実施した同じ調査では、地方公共団体全体の指定管理者の割合は35.2%であり、この10年間で指定管理への移行が進んでいることがわかる。

3|地域アーツカウンシルのモデル

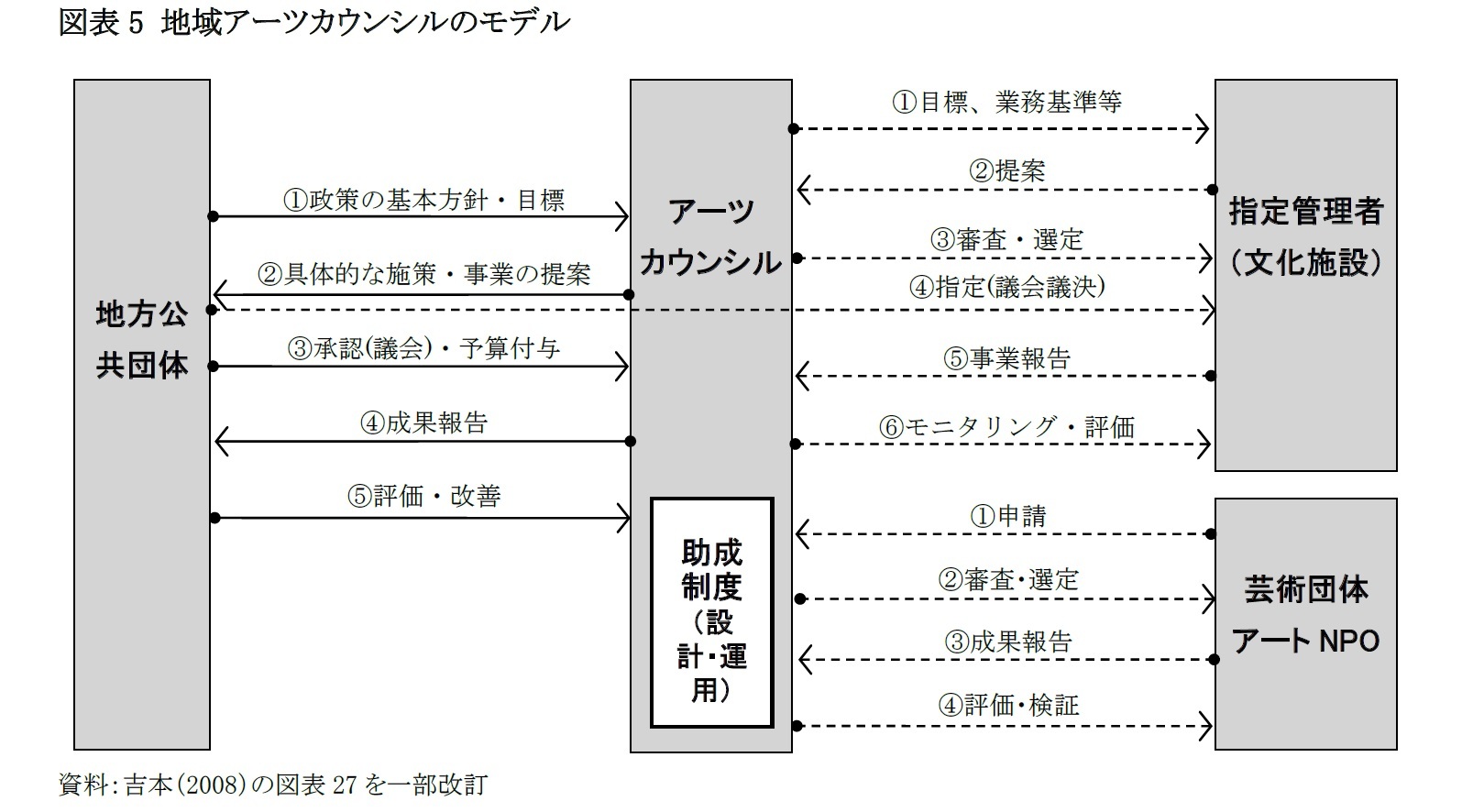

上記の二つの視点を踏まえ、助成制度と指定管理者制度を中心にした地域アーツカウンシルのモデルを図表5に示した。

まず、地方公共団体はアーツカウンシルに対して①文化政策の基本方針や目標、主要な施策などを提示し、それに対してアーツカウンシルは②助成制度の設計案を含め、具体的な施策や事業計画の提案を行う。地方公共団体はその内容が妥当であれば、③議会での議決を経て予算を付与する。その後、④アーツカウンシルは②に基づいて施策・事業を実施し、その成果を報告する。⑤地方公共団体はそれを評価し、必要な場合はアーツカウンシルに改善を求める。④、⑤は定期的に実施するものの、①~⑤のサイクルを3年程度で循環させ、その結果に基づいて次期の目標や政策、予算などを検討、確定していく、というイメージである。

この場合に重要なのは、地方公共団体はアーツカウンシルに対して文化政策の基本方針や目標を提示し、評価もするが、その専門性を尊重して具体的な施策、事業の立案や執行を任せること、そして、アーツカウンシルは、実施した施策や事業の成果、効果の把握するために必要な調査などを行い、地方公共団体が示した政策目標の達成に寄与していることを具体的に示すことである。

文化施設の指定管理者制度、あるいは助成制度については、アーツカウンシルが審査委員会、評価委員会の役割を担うというイメージである。指定管理者制度の場合、文化施設の設置は地方公共団体であるため、その目標や業務基準などについては、地方公共団体とアーツカウンシルが十分に協議して作成し、指定管理者の指定は議会の議決を経て地方公共団体が行う。助成制度は、地方公共団体の承認を前提に、アーツカウンシルが主体的に設計・運用を行う。

委員会と異なり、アーツカウンシルという恒常的な組織に文化行政の専門官を配置し、審査や評価とそれに基づいた政策の見直しなどを継続的に行うことで、ノウハウや経験、ネットワークが蓄積されていく。助成制度については、柔軟な運用や制度の見直しなども行えるだろう。

もちろん十分な規模の助成制度を設けることができれば、指定管理者の選定や評価は切り離して、東京都や横浜市のように文化施設の運営財団の中にアーツカウンシルを設置するのも現実的な選択肢である。ただしいずれの場合も、アーツカウンシルに業務を移管することによって、地方公共団体の文化担当部局には人員の大幅なスリムアップや思い切った権限委譲が必要である。

上記の二つの視点を踏まえ、助成制度と指定管理者制度を中心にした地域アーツカウンシルのモデルを図表5に示した。

まず、地方公共団体はアーツカウンシルに対して①文化政策の基本方針や目標、主要な施策などを提示し、それに対してアーツカウンシルは②助成制度の設計案を含め、具体的な施策や事業計画の提案を行う。地方公共団体はその内容が妥当であれば、③議会での議決を経て予算を付与する。その後、④アーツカウンシルは②に基づいて施策・事業を実施し、その成果を報告する。⑤地方公共団体はそれを評価し、必要な場合はアーツカウンシルに改善を求める。④、⑤は定期的に実施するものの、①~⑤のサイクルを3年程度で循環させ、その結果に基づいて次期の目標や政策、予算などを検討、確定していく、というイメージである。

この場合に重要なのは、地方公共団体はアーツカウンシルに対して文化政策の基本方針や目標を提示し、評価もするが、その専門性を尊重して具体的な施策、事業の立案や執行を任せること、そして、アーツカウンシルは、実施した施策や事業の成果、効果の把握するために必要な調査などを行い、地方公共団体が示した政策目標の達成に寄与していることを具体的に示すことである。

文化施設の指定管理者制度、あるいは助成制度については、アーツカウンシルが審査委員会、評価委員会の役割を担うというイメージである。指定管理者制度の場合、文化施設の設置は地方公共団体であるため、その目標や業務基準などについては、地方公共団体とアーツカウンシルが十分に協議して作成し、指定管理者の指定は議会の議決を経て地方公共団体が行う。助成制度は、地方公共団体の承認を前提に、アーツカウンシルが主体的に設計・運用を行う。

委員会と異なり、アーツカウンシルという恒常的な組織に文化行政の専門官を配置し、審査や評価とそれに基づいた政策の見直しなどを継続的に行うことで、ノウハウや経験、ネットワークが蓄積されていく。助成制度については、柔軟な運用や制度の見直しなども行えるだろう。

もちろん十分な規模の助成制度を設けることができれば、指定管理者の選定や評価は切り離して、東京都や横浜市のように文化施設の運営財団の中にアーツカウンシルを設置するのも現実的な選択肢である。ただしいずれの場合も、アーツカウンシルに業務を移管することによって、地方公共団体の文化担当部局には人員の大幅なスリムアップや思い切った権限委譲が必要である。

(2016年07月05日「ニッセイ基礎研所報」)

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域アーツカウンシル-その現状と展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域アーツカウンシル-その現状と展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!