- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(6) 剰余金・配当・内部留保など

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(6) 剰余金・配当・内部留保など

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

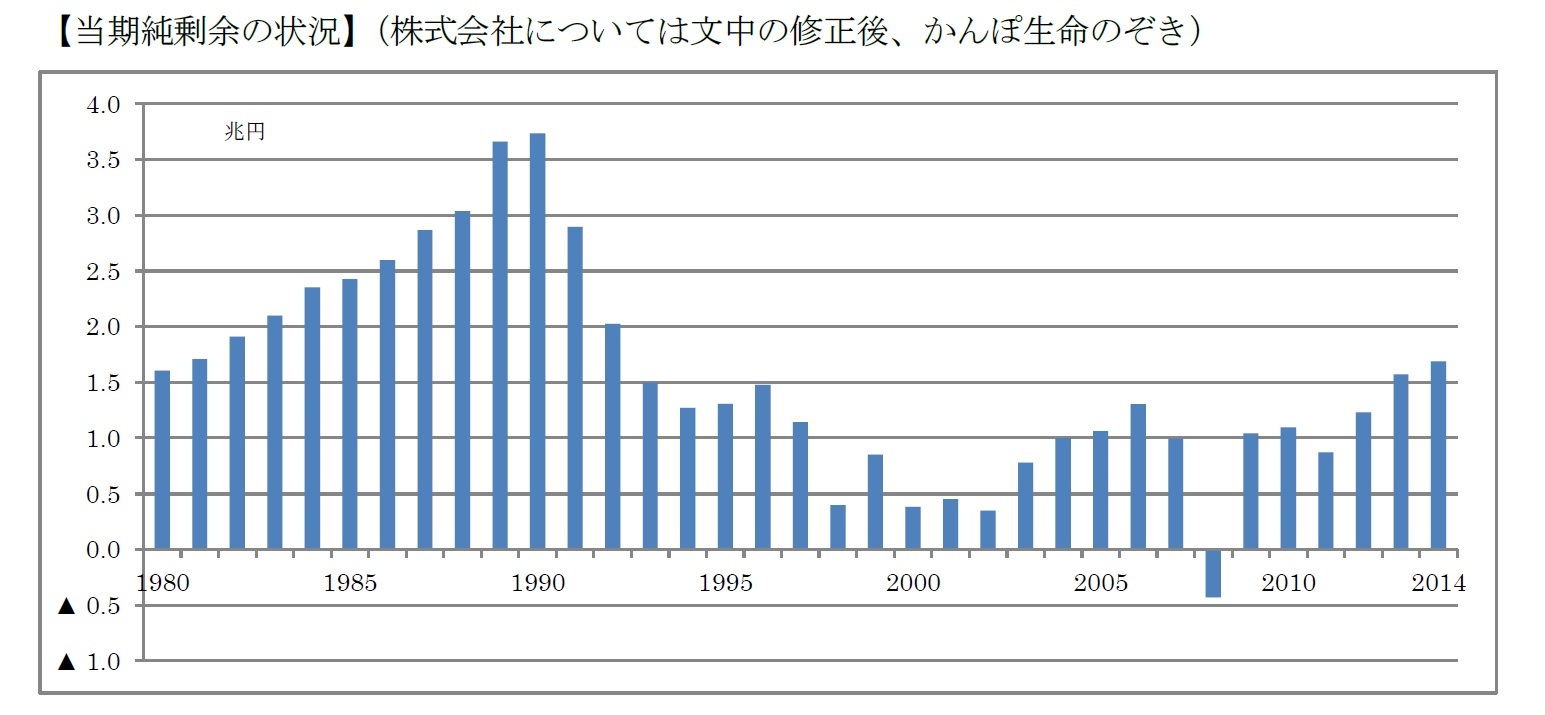

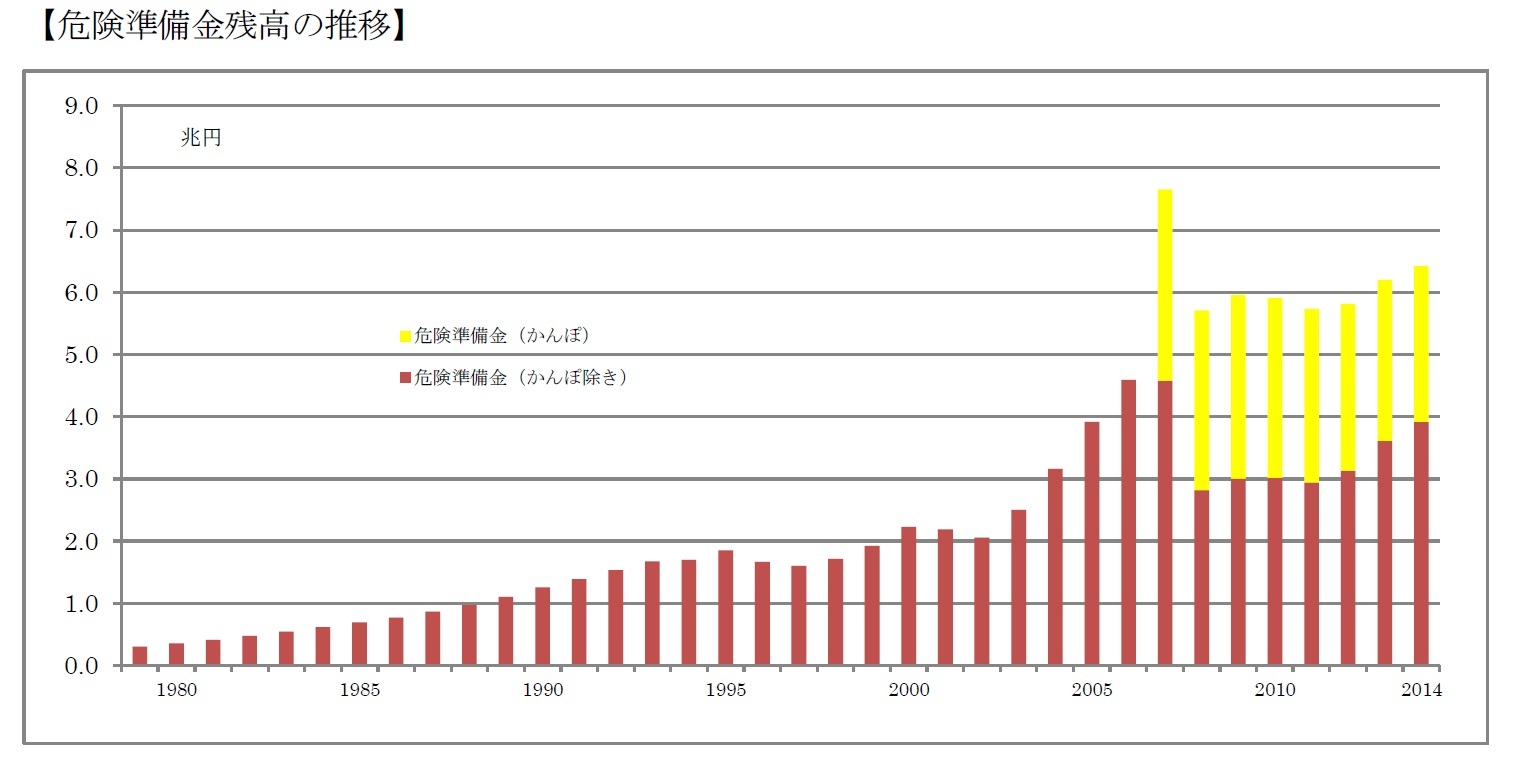

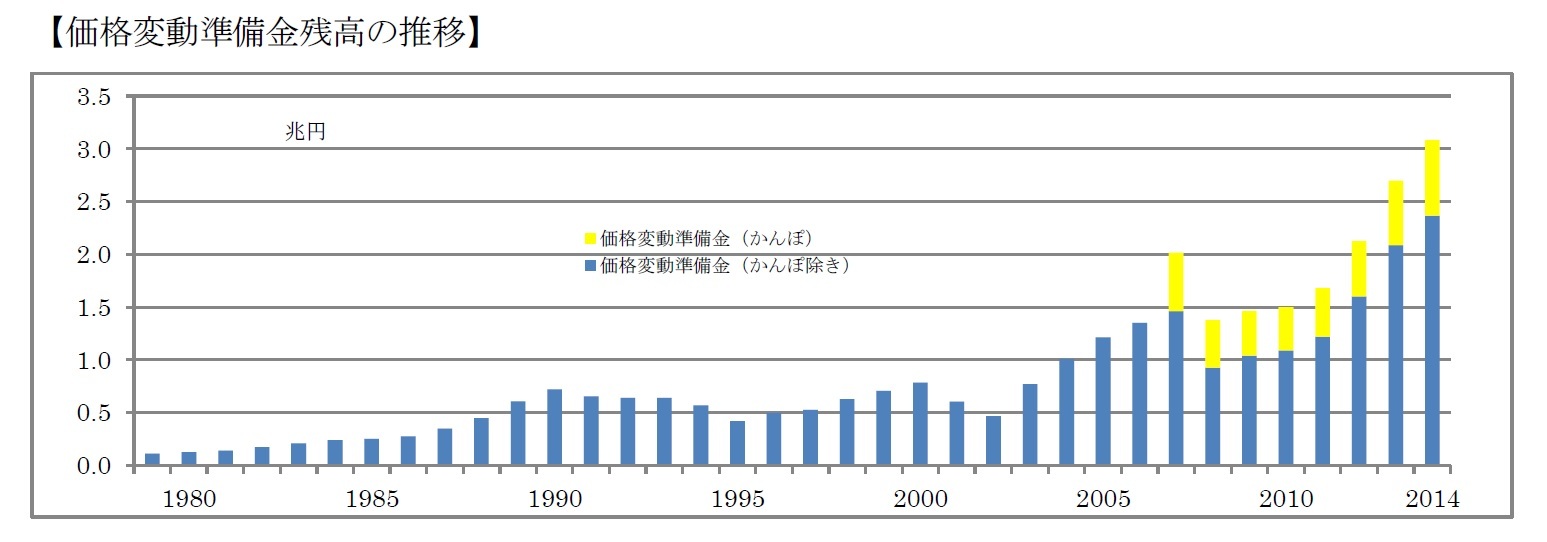

剰余金とその使い道などについてみる。剰余金は1990年度まで右肩上がりで推移し、ほとんどが配当金として還元されていた。その後バブル崩壊などにより比較的長い低迷期に入り、配当の規模も縮小したが、ここ数年は資産運用環境の好転などにより再び回復しつつある。一方、危険準備金・価格変動準備金などの内部留保は、時にリーマンショックなどの大きな損失をカバーしてきた。健全性確保の観点から、近年は、配当よりも内部留保の充実の方に重点がおかれているようだ。

■目次

1――当期純剰余(利益)の推移

2――内部留保の推移

1|危険準備金

2|価格変動準備金

3|基金

3――剰余金の使い道(本来の剰余を、どのくらい内部留保したか、あるいは配当したか)

(補足)契約者配当について

4――この後どうするか

1――当期純剰余(利益)の推移

これまで見てきた個々の収支でもそうであったように、1990年度までは、様々な業績が右肩上がりの時期であり、それに応じて当期純剰余も増加していた。1991年度に資産運用収支の悪化を主な要因として、大きく減少してから減少傾向が続き、2008年度はリーマンショックの影響をカバーしきれず、マイナスにまでなった。最近は、運用環境の好転などによりまた徐々に回復しつつある状況である。

なお、「当期純剰余」と言ったが、これは相互会社に対する用語である。株式会社の場合は当期純利益と呼ぶ。用語だけでなく内容の上でも、配当準備金繰入の取扱いに関して大きな違いがある。相互会社では、当期純剰余を算出してから、配当準備金繰入を差し引くのに対し、株式会社では、配当準備金繰入をも差し引いた後の金額を当期純利益という。このグラフでは、株式会社の方を修正して相互会社方式にあわせ、配当差引前の剰余に統一してみた。

2――内部留保の推移

1|危険準備金

危険準備金というのは、保険業法に定められているもので、貸借対照表では責任準備金の中に含まれている。

生命保険会社においては(損害保険会社とは異なり)、保険業法改正(平成8年)以前は、

繰入はその年度の死差益の5%以上、積立限度は個人保険では危険保険金の1/1000、団体保険では2/1000という規定(経理通達)に従っていた。その後、リスクの概念が明確に意識されてきたのを反映して、内容が整理・追加されてきた。現在の規定(金融庁告示)では、危険準備金はⅠ~Ⅳの4種類からなる。(Ⅰ・・普通死亡リスク等への対応、Ⅱ・・予定利率リスクへの対応、Ⅲ・・変額年金などにおける最低保証リスクへの対応、Ⅳ・・第三分野の保険リスクへの対応)

それぞれ、毎年の最低積増し額、積立上限、取崩ルールが明確に定められているので、保険会社が自由に増減できるものではないが、上限に達していないうちは、ある程度積極的に積立てることも可能である。負債ではあるが、内部留保の一種とみなすことができ、ソルベンシーマージン比率の分子(マージン)にもカウントされる。2008年度には、残高が大幅に減っているが、リーマンショックの損失も、危険準備金のおかげで相当部分カバーできたということである。

価格変動準備金については、キャピタル損益とセットで、以前にも触れたが、改めて概要を述べる。

これも保険業法に定められたもので、文字通り資産価格の下落による損失に備えるものである。対象資産は、簡単にいうと、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、金地金の5種類であり、それぞれの残高に、リスクの大きさに対応した異なる係数を乗じて、繰入下限・積立上限が算出され、損失がでた時に取り崩せるような規定である(実態として金地金はないと思われるが)。危険準備金と同じく、上限に向けて積極的に積み増すことはできる。これもまたリーマンショックのときに、取崩されることによってキャピタル損失をある程度カバーできたのは、前回見たとおりである。

(2016年04月26日「基礎研レター」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(6) 剰余金・配当・内部留保など】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(6) 剰余金・配当・内部留保などのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!