- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 進化を続けるリバースモーゲージ~(その1)米国:ライフサイクルを通じた持家政策の実現へ~

2016年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――HECM市場と一般の住宅融資市場の規模比較

住宅融資市場の規模とHECM市場規模とを比べるために、住宅ストックや世帯状況を調査対象とした米国住宅調査(American Housing Survey: AHS)を用いて、(1)一般住宅融資(Forward Mortgage)、(2)エクイティ融資5、(3)リバースモーゲージという3種類の住宅担保融資の利用状況を持家世帯数で除した比率を試算し比べてみた。

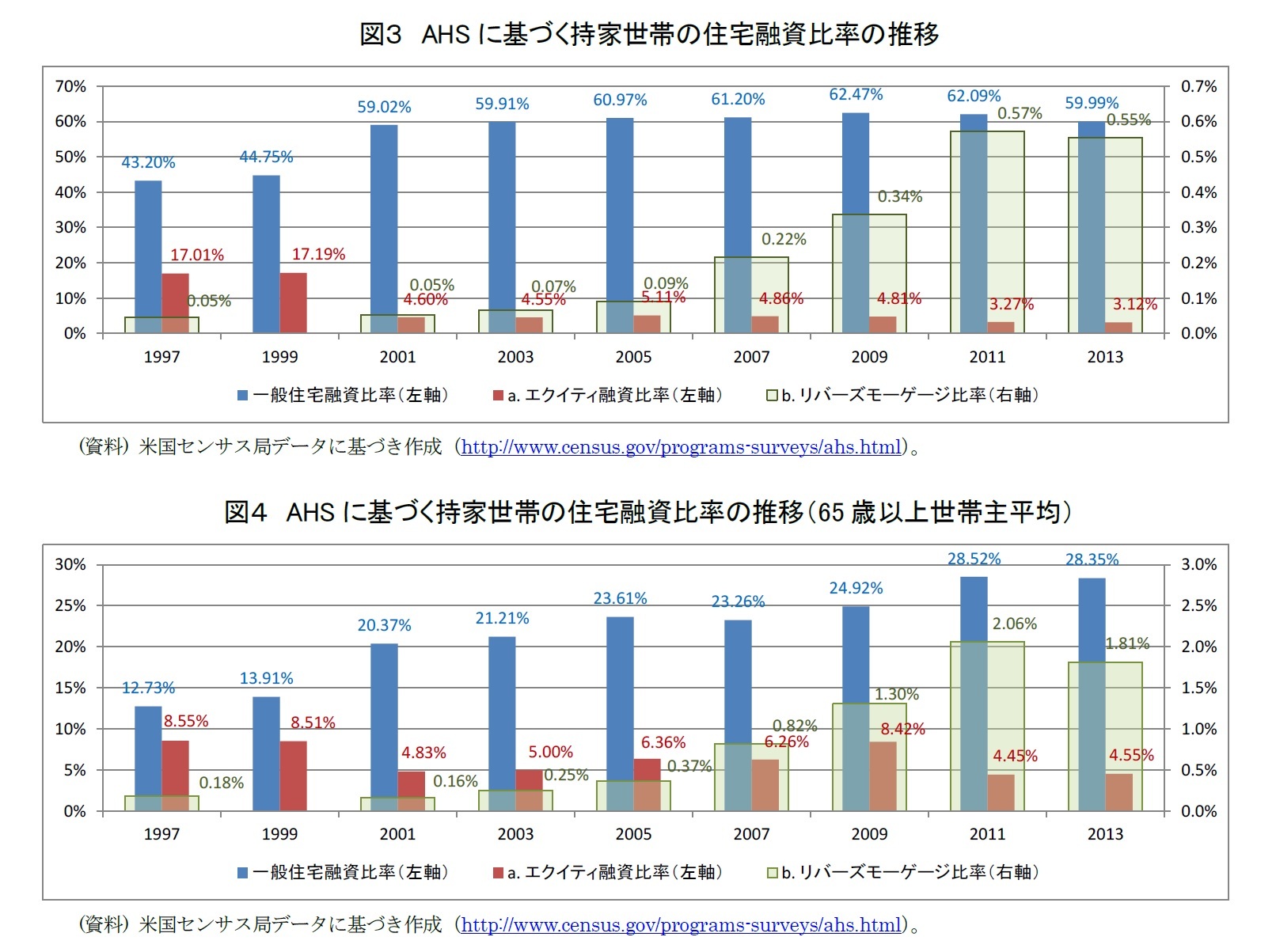

まず、持家世帯のうち、2013年調査時点で住宅融資を利用している世帯は約60%である(図3)。これは2001年以来、それほど変化していない。1999年と比べて2001年の場合に一段と利用水準が高まっているのは、90年代は不動産市場が低迷していたのに対し、2000年以降は住宅価格が上昇に転じ、住宅融資の借り換え需要が急速に高まったことが大きい。同時に、住宅抵当証券(MBS)の派生商品の多様化6と2次流通市場の急拡大がこれを支えることとなった。

同じく住宅担保に基づくエクイティ融資の利用世帯は90年代後半の約17%の水準から2000年代は4~5%の水準で推移し、2011年以降は3%強の水準となっている。2000年以降は、住宅価格の上昇を背景に、増価した住宅価値を流動化して現金を得るために、多数の既存住宅融資について借り換えが行われたため、エクイティ融資の需要は低下したものと考えられる。

リバースモーゲージを調査時点で利用しているものは、AHS調査によると、2013年で持家世帯のわずか0.55%(全年齢平均)でしかないが、2001年以降から徐々に増えている。

まず、持家世帯のうち、2013年調査時点で住宅融資を利用している世帯は約60%である(図3)。これは2001年以来、それほど変化していない。1999年と比べて2001年の場合に一段と利用水準が高まっているのは、90年代は不動産市場が低迷していたのに対し、2000年以降は住宅価格が上昇に転じ、住宅融資の借り換え需要が急速に高まったことが大きい。同時に、住宅抵当証券(MBS)の派生商品の多様化6と2次流通市場の急拡大がこれを支えることとなった。

同じく住宅担保に基づくエクイティ融資の利用世帯は90年代後半の約17%の水準から2000年代は4~5%の水準で推移し、2011年以降は3%強の水準となっている。2000年以降は、住宅価格の上昇を背景に、増価した住宅価値を流動化して現金を得るために、多数の既存住宅融資について借り換えが行われたため、エクイティ融資の需要は低下したものと考えられる。

リバースモーゲージを調査時点で利用しているものは、AHS調査によると、2013年で持家世帯のわずか0.55%(全年齢平均)でしかないが、2001年以降から徐々に増えている。

次に、融資を利用している65歳以上の持家世帯に限ってみると(図4)、住宅融資世帯率は2013年調査時点で28%強であり、前述の全世帯主年齢で60%という水準よりは低くなっているが、高齢世帯における持家資産の活用状況として次の点が指摘できる。

本稿のテーマである米国のリバースモーゲージ(HECM)の市場規模は、AHS調査からみると高齢持家世帯の2%前後と判断されるが、制度導入以来、着実に需要が高まっていることが分かる。

5 ここで一般住宅融資はエクイティ融資やリバースモーゲージを含まぬ住宅融資だけを利用している世帯分としている。エクイティ融資は持家世帯の全住宅融資利用世帯数から一般住宅融資・リバースモーゲージ融資利用世帯を引いて求めている。したがって、エクイティ融資利用世帯には住宅融資との合わせ借り世帯や無回答者を含む(後者は無視できる水準)。エクイティ融資は住宅を担保(主に住宅価格の上昇に伴い可能となる余剰資産価値に二次抵当権を設定)とし、車や電化製品購入など使途制限のない融資である。

6 その後、2007年前後からサブプライム問題が顕在化し、住宅バブルの崩壊と金融危機につながる。

7 後述のHUD/FHAの調査では2015年9月末時点で継続中のHECM契約(FHA融資保険契約)数は約61.5万件であり、上記のAHS2013年調査ではリバースモーゲージを利用している世帯数は41.9万世帯となっており、調査時点の違いを考慮しても、10万件ほどAHS調査では低めにカウントされている可能性がある。

- 2001年以降のエクイティ融資比率は、全世帯主年齢平均の場合よりも高めであり、2009年では8.42%という水準にある。

- 利用できる年齢が62歳以上であるため、2013年調査時点におけるリバースモーゲージの利用率は1.81%という水準にある7。

- リバースモーゲージの需要は徐々に高まっており、2005年以降の利用率の伸びが年平均0.4ポイントほどであるため、65歳以上については7~8年ほどでエクイティ融資の利用率に並ぶ可能性がある。

本稿のテーマである米国のリバースモーゲージ(HECM)の市場規模は、AHS調査からみると高齢持家世帯の2%前後と判断されるが、制度導入以来、着実に需要が高まっていることが分かる。

5 ここで一般住宅融資はエクイティ融資やリバースモーゲージを含まぬ住宅融資だけを利用している世帯分としている。エクイティ融資は持家世帯の全住宅融資利用世帯数から一般住宅融資・リバースモーゲージ融資利用世帯を引いて求めている。したがって、エクイティ融資利用世帯には住宅融資との合わせ借り世帯や無回答者を含む(後者は無視できる水準)。エクイティ融資は住宅を担保(主に住宅価格の上昇に伴い可能となる余剰資産価値に二次抵当権を設定)とし、車や電化製品購入など使途制限のない融資である。

6 その後、2007年前後からサブプライム問題が顕在化し、住宅バブルの崩壊と金融危機につながる。

7 後述のHUD/FHAの調査では2015年9月末時点で継続中のHECM契約(FHA融資保険契約)数は約61.5万件であり、上記のAHS2013年調査ではリバースモーゲージを利用している世帯数は41.9万世帯となっており、調査時点の違いを考慮しても、10万件ほどAHS調査では低めにカウントされている可能性がある。

4――HECM制度の仕組みと関係組織

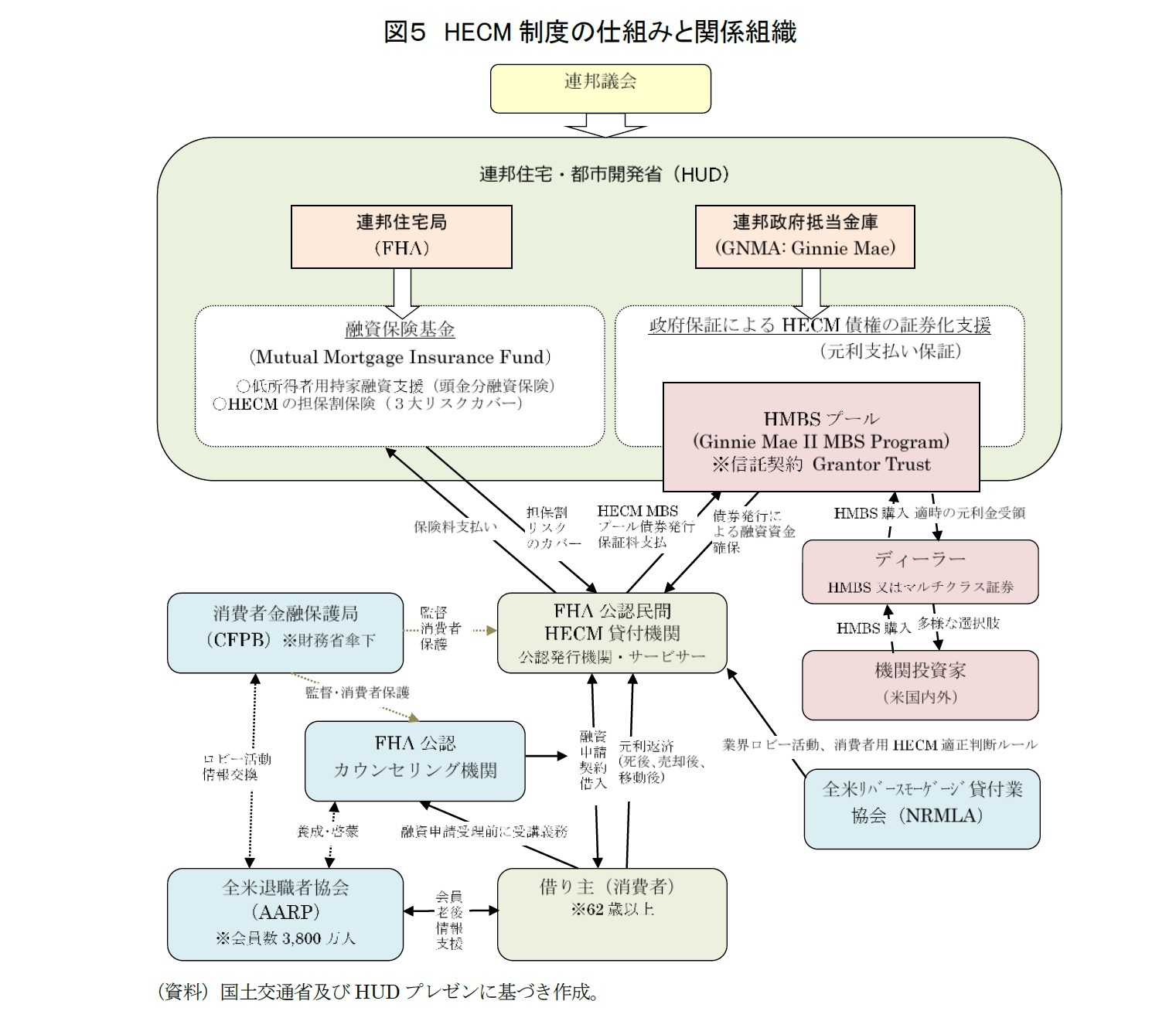

この制度の仕組みを示したのが図5である。仕組み上の要は、HUDの部局であるFHAが運用する融資保険基金(Mutual Mortgage Insurance Fund: MMI基金)である。以下では、この基金による保険制度自体を総じて「FHA融資保険」と言う。このFHA融資保険は、リバースモーゲージの3大リスクをカバーし、FHAが公認するHECM貸付機関と借り手(消費者)の利益を最適化するための公的制度である。このMMI基金については、毎年度、FHAは議会に運用状況を報告し、問題があれば改善策を講じる義務がある。

実際のHECMの貸付はFHAが公認した民間のHECM貸付機関が行う。貸付機関は、HECM契約に対しFHA融資保険を付保し、将来の担保割れリスクをカバーすることができる。

HECMの借り手はこれらの貸付機関に融資申請を行う。ただし、借り手は、貸付機関の融資申請受理前に、FHAが公認したカウンセリング機関のカウンセリングを受ける義務がある8。カウンセリング機関は、HECMに関する重要事項やHECM以外の代替的融資手段について説明する。それを借り手が理解した上でないと、貸付機関による融資申請以降の手続きは開始されない。借り手がカウンセリングを受けずに融資申請を行おうした場合、貸付機関はカウンセリングを受けさせる義務がある。

HECM貸付機関の業界団体である全米リバースモーゲージ協会(NRMLA)は、この要件とは別に独自ルールを定め、HECMが借り手にとって適切かつ他の選択肢はないのかを審査するフィナンシャル・アセスメントを、FHAも了承したガイドラインに基づき、2015年4月から開始している。

全米退職者協会(AARP)は正に高齢者がよりよい老後を過ごせるためのロビー活動や啓蒙活動、高齢者への情報提供や研修、その他のサービスを提供している任意団体であるが、会員数3,800万人の巨大組織であり、非常に大きな政治的なインパクトを持つ。HECMについても様々な冊子や情報を提供しており、議会や財務省、HUD(FHA)、消費者金融保護局(CFPB)に対しても制度改善の要望や協力を行っており、HECM制度の健全な運営を消費者側からサポートしている。

CFPBは金融危機後、2010年7月に設けられた金融規制改革法であるドッド・フランク法(Dodd-Frank Act)に基づいて、2012年1月に財務省傘下に設置されたが、第三者として独自の消費者金融保護を行う組織である。HECMについてもHUDから権限を委譲され、特に消費者保護の面から監督を行っている9。ただし、今後CFPBが具体的にどのような消費者保護対応を行うのかについてはまだ明確になっていないようである10。

もう一つの制度的な要は、連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)が、FHA公認のHECM貸付機関や債券発行機関(Issuer)が発行するHECM債券(HMBS)に対し、適時の元利支払いを保証し、流通市場を通じて機関投資家の資金をHECM融資のための原資として確保していることである。この証券化の仕組みには、HECM契約をオリジネートする貸付機関に加え、融資契約に基づいて借り手に資金を支出して顧客サービスを行うとともに資金を回収するサービサー(Servicer)、HMBSをプールして投資家に販売するパッケージャーやディーラーなどのプレイヤーが介在する。

以前は、ファニーメイがHECM債券の買い取りを行っていたが、金融危機を契機としたファニーメイを含む政府支援企業(GSE)改革の一環から、2010年度からの買取りは停止している。その後は流通市場を活性化し有利な起債ができるように、HUD傘下のジニーメイが保証業務として引き継いでいる。ジニーメイのHECMに基づくHMBSパススルー債は2007年に世界で始めて発行され、その後徐々に実績を積み上げてきた経緯がある。

実際のHECMの貸付はFHAが公認した民間のHECM貸付機関が行う。貸付機関は、HECM契約に対しFHA融資保険を付保し、将来の担保割れリスクをカバーすることができる。

HECMの借り手はこれらの貸付機関に融資申請を行う。ただし、借り手は、貸付機関の融資申請受理前に、FHAが公認したカウンセリング機関のカウンセリングを受ける義務がある8。カウンセリング機関は、HECMに関する重要事項やHECM以外の代替的融資手段について説明する。それを借り手が理解した上でないと、貸付機関による融資申請以降の手続きは開始されない。借り手がカウンセリングを受けずに融資申請を行おうした場合、貸付機関はカウンセリングを受けさせる義務がある。

HECM貸付機関の業界団体である全米リバースモーゲージ協会(NRMLA)は、この要件とは別に独自ルールを定め、HECMが借り手にとって適切かつ他の選択肢はないのかを審査するフィナンシャル・アセスメントを、FHAも了承したガイドラインに基づき、2015年4月から開始している。

全米退職者協会(AARP)は正に高齢者がよりよい老後を過ごせるためのロビー活動や啓蒙活動、高齢者への情報提供や研修、その他のサービスを提供している任意団体であるが、会員数3,800万人の巨大組織であり、非常に大きな政治的なインパクトを持つ。HECMについても様々な冊子や情報を提供しており、議会や財務省、HUD(FHA)、消費者金融保護局(CFPB)に対しても制度改善の要望や協力を行っており、HECM制度の健全な運営を消費者側からサポートしている。

CFPBは金融危機後、2010年7月に設けられた金融規制改革法であるドッド・フランク法(Dodd-Frank Act)に基づいて、2012年1月に財務省傘下に設置されたが、第三者として独自の消費者金融保護を行う組織である。HECMについてもHUDから権限を委譲され、特に消費者保護の面から監督を行っている9。ただし、今後CFPBが具体的にどのような消費者保護対応を行うのかについてはまだ明確になっていないようである10。

もう一つの制度的な要は、連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)が、FHA公認のHECM貸付機関や債券発行機関(Issuer)が発行するHECM債券(HMBS)に対し、適時の元利支払いを保証し、流通市場を通じて機関投資家の資金をHECM融資のための原資として確保していることである。この証券化の仕組みには、HECM契約をオリジネートする貸付機関に加え、融資契約に基づいて借り手に資金を支出して顧客サービスを行うとともに資金を回収するサービサー(Servicer)、HMBSをプールして投資家に販売するパッケージャーやディーラーなどのプレイヤーが介在する。

以前は、ファニーメイがHECM債券の買い取りを行っていたが、金融危機を契機としたファニーメイを含む政府支援企業(GSE)改革の一環から、2010年度からの買取りは停止している。その後は流通市場を活性化し有利な起債ができるように、HUD傘下のジニーメイが保証業務として引き継いでいる。ジニーメイのHECMに基づくHMBSパススルー債は2007年に世界で始めて発行され、その後徐々に実績を積み上げてきた経緯がある。

8 NRMLAによると、カウンセリングフィーは現状1面談で99ドルというのもあるが、125ドルほどが相場とのことである。

9 監督権限委譲は、連邦準備理事会(FRS, Board of Governors)や通貨統制管理室(OCC)、 貯蓄金融機関監督局(OTS)、連邦預託保険公社(FDIC)、全米信用組合管理庁(NCUA)などから行われており、金融規制に関する強大な権限が集約されている。

10 HECMの業界団体である全米リバースモーゲージ貸付業協会(National Reverse Mortgage Lenders Association: NRMLA)を訪問した際に聴取したもの。

(2016年03月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1791

経歴

- 【職歴】

1975年 丸紅(株)入社

1990年 (株)ニッセイ基礎研究所入社 都市開発部(99年より社会研究部門)

2001年より現職

【加入団体等】

・日本都市計画学会(1991年‐) ・武蔵野NPOネットワーク役員

・日本不動産学会(1996年‐) ・首都圏定期借地借家件推進機構会員

・日本テレワーク学会 顧問(2001年‐)

・市民まちづくり会議・むさしの 理事長(2005年4月‐)

・日米Urban Land Institute 国際会員(1999年‐)

・米国American Real Estate Finance and Economics Association国際会員(2000年‐)

・米国National Association of Real Estate Investment Trust国際会員(1999年‐)

・英国Association of Mortgage Intermediaries準国際会員待遇(2004年‐)

・米国American Planning Association国際会員(2004年‐)

・米国Pension Real Estate Association正会員(2005年‐)

篠原 二三夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/07/12 | 進化を続けるリバースモーゲージとヴィアジェ~超高齢社会に向けた英米仏のチャレンジ~ | 篠原 二三夫 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2017/02/16 | ペットとまちづくり~被災時の対策から考える~ | 篠原 二三夫 | 基礎研レター |

| 2016/07/06 | 北イタリアのまちづくり事例に学ぶ公共空間活用の重要性 | 篠原 二三夫 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2016/05/31 | 進化を続けるリバースモーゲージ-(その2) 英国におけるエクイティ・リリースの市場展開、フランスにおけるヴィアジェ市場とファンド創設 | 篠原 二三夫 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【進化を続けるリバースモーゲージ~(その1)米国:ライフサイクルを通じた持家政策の実現へ~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

進化を続けるリバースモーゲージ~(その1)米国:ライフサイクルを通じた持家政策の実現へ~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!