- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2015~2017年度経済見通し

2016年01月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――2四半期ぶりのプラス成長

2015年7-9月期の実質GDPは前期比0.3%(前期比年率1.0%)と2四半期ぶりのプラス成長となった。2014年度補正予算の効果一巡から公的固定資本形成は前期比▲1.5%の減少となったが、民間消費(前期比0.4%)、設備投資(前期比0.6%)がいずれも緩やかながら2四半期ぶりに増加した。

一方、景気との連動性が高い鉱工業生産は2015年4-6月期の前期比▲1.4%に続き、7-9月期も同▲1.2%と2四半期連続の減産となった。ただし、消費増税後上昇が続いていた在庫指数が前期比▲0.9%と7四半期ぶりに低下するなど、ようやく在庫調整が進展し始めた。日本経済は2015年度入り後足踏み状態が続いていたが、明るい兆しが見られるようになっている。

一方、景気との連動性が高い鉱工業生産は2015年4-6月期の前期比▲1.4%に続き、7-9月期も同▲1.2%と2四半期連続の減産となった。ただし、消費増税後上昇が続いていた在庫指数が前期比▲0.9%と7四半期ぶりに低下するなど、ようやく在庫調整が進展し始めた。日本経済は2015年度入り後足踏み状態が続いていたが、明るい兆しが見られるようになっている。

1│実質雇用者所得が増加

2015年7-9月期の民間消費は前期比0.4%と2四半期ぶりに増加したが、4-6月期の落ち込み(同▲0.5%)を取り戻すには至らず、その水準は消費税率引き上げ前の駆け込み需要が本格化する直前の2013年10-12月期を2%以上下回っている。個人消費の持ち直しのペースは極めて緩やかなものにとどまっている。

個人消費の動向を左右する雇用所得環境を確認すると、夏のボーナスは前年比▲2.8%(毎月勤労統計ベース)と期待外れに終わったが、2年連続のベースアップを反映し、賃金総額の約4分の3を占める所定内給与(基本給)は増加している。相対的に賃金水準が低いパートタイム労働者の割合が高まることにより労働者一人当たりの賃金水準が押し下げられる傾向は続いているが、一般労働者、パートタイム労働者それぞれの賃金上昇率が明確なプラスとなっているため、労働者一人当たりの所定内給与の伸びは着実に高まっている。

また、少子高齢化を背景とした企業の人手不足感の高まりもあって、労働市場は消費増税後も良好な状態を維持している。雇用者数(労働力調査ベース)は前年比1%程度の伸びを続けており、マクロベースの雇用者所得の押し上げに寄与している。さらに、原油価格下落に伴う物価上昇率の低下によって、家計が消費税率引き上げ後から苦しめられてきた物価高による実質所得の押し下げ圧力は緩和されている。

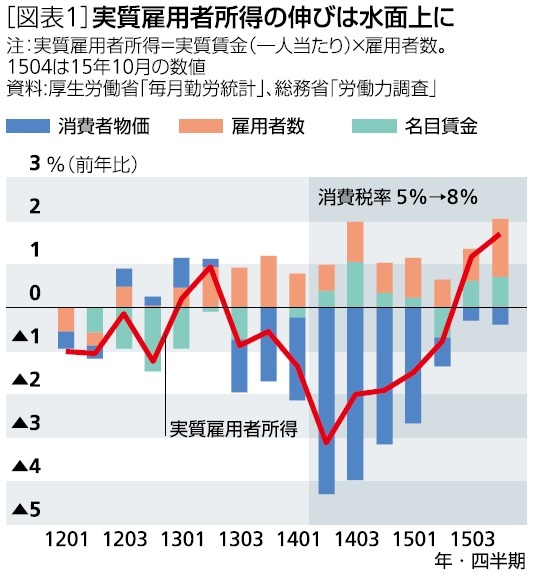

実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)は円安による物価上昇を主因として2013年後半に前年比マイナスとなった後、消費税率引き上げで物価上昇率が大きく高まった2014年度入り後はマイナス幅が大きく拡大したが、所定内給与を中心とした名目賃金の上昇と物価上昇率の低下から2015年7-9月期には9四半期ぶりにプラスに転じた[図表1]。先行きは実質ベースの雇用者所得の改善が個人消費を下支えすることが見込まれる。

2015年7-9月期の民間消費は前期比0.4%と2四半期ぶりに増加したが、4-6月期の落ち込み(同▲0.5%)を取り戻すには至らず、その水準は消費税率引き上げ前の駆け込み需要が本格化する直前の2013年10-12月期を2%以上下回っている。個人消費の持ち直しのペースは極めて緩やかなものにとどまっている。

個人消費の動向を左右する雇用所得環境を確認すると、夏のボーナスは前年比▲2.8%(毎月勤労統計ベース)と期待外れに終わったが、2年連続のベースアップを反映し、賃金総額の約4分の3を占める所定内給与(基本給)は増加している。相対的に賃金水準が低いパートタイム労働者の割合が高まることにより労働者一人当たりの賃金水準が押し下げられる傾向は続いているが、一般労働者、パートタイム労働者それぞれの賃金上昇率が明確なプラスとなっているため、労働者一人当たりの所定内給与の伸びは着実に高まっている。

また、少子高齢化を背景とした企業の人手不足感の高まりもあって、労働市場は消費増税後も良好な状態を維持している。雇用者数(労働力調査ベース)は前年比1%程度の伸びを続けており、マクロベースの雇用者所得の押し上げに寄与している。さらに、原油価格下落に伴う物価上昇率の低下によって、家計が消費税率引き上げ後から苦しめられてきた物価高による実質所得の押し下げ圧力は緩和されている。

実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)は円安による物価上昇を主因として2013年後半に前年比マイナスとなった後、消費税率引き上げで物価上昇率が大きく高まった2014年度入り後はマイナス幅が大きく拡大したが、所定内給与を中心とした名目賃金の上昇と物価上昇率の低下から2015年7-9月期には9四半期ぶりにプラスに転じた[図表1]。先行きは実質ベースの雇用者所得の改善が個人消費を下支えすることが見込まれる。

2│設備投資は緩やかに回復

企業収益が好調を続ける中で設備投資は出遅れが目立っていたが、法人企業統計の設備投資が2015年4-6月期の前年比5.6%から7-9月期には同11.2%へと加速するなど、ようやく持ち直しの動きがはっきりとしてきた。

ただし、企業の設備投資意欲を示す「設備投資/キャッシュフロー比率」は依然として50%台半ばの低水準で推移しており、企業の設備投資に対する慎重姿勢は崩れていない。法人企業統計で経常利益、売上高と設備投資の関係をみると、設備投資との連動性が高いのは経常利益よりも売上高のほうであるが、売上高は2015年1-3月期が前年比▲0.5%、4-6月期が同1.1%、7-9月期が同0.1%と前年比で横ばい圏の推移が続いている。設備投資の回復が本格化するためには、個人消費を中心とした国内の売上高が着実に増加することが条件となろう。

企業収益が好調を続ける中で設備投資は出遅れが目立っていたが、法人企業統計の設備投資が2015年4-6月期の前年比5.6%から7-9月期には同11.2%へと加速するなど、ようやく持ち直しの動きがはっきりとしてきた。

ただし、企業の設備投資意欲を示す「設備投資/キャッシュフロー比率」は依然として50%台半ばの低水準で推移しており、企業の設備投資に対する慎重姿勢は崩れていない。法人企業統計で経常利益、売上高と設備投資の関係をみると、設備投資との連動性が高いのは経常利益よりも売上高のほうであるが、売上高は2015年1-3月期が前年比▲0.5%、4-6月期が同1.1%、7-9月期が同0.1%と前年比で横ばい圏の推移が続いている。設備投資の回復が本格化するためには、個人消費を中心とした国内の売上高が着実に増加することが条件となろう。

2――実質成長率は2015年度1.1%、2016年度1.6%、2017年度0.0%を予想

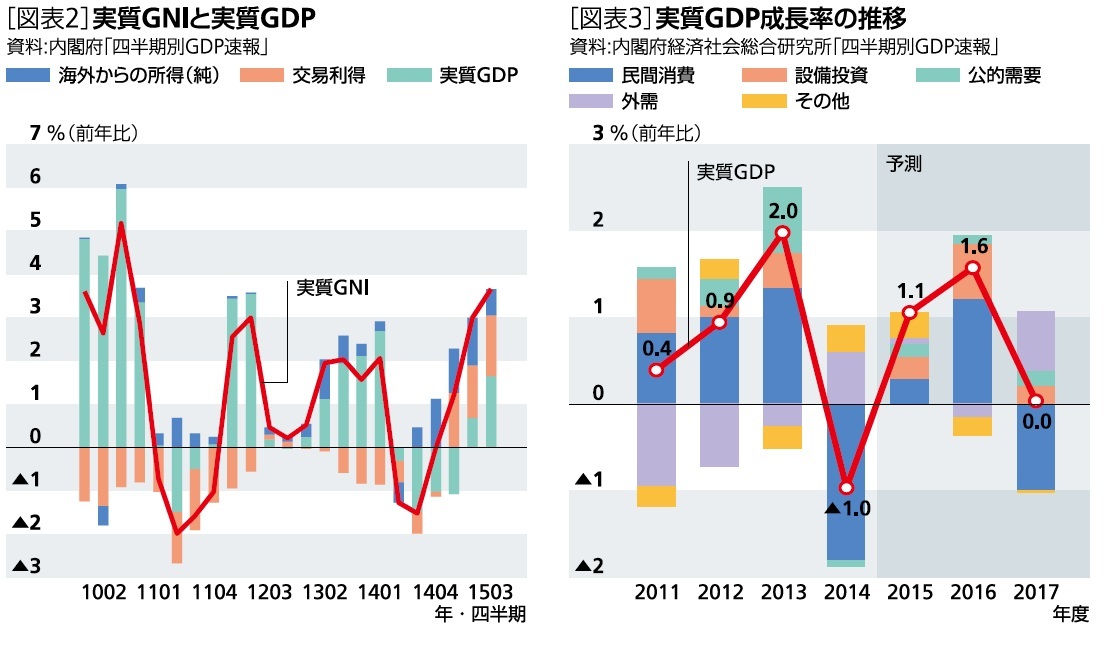

消費税率引き上げ後の6四半期のうち3四半期でマイナス成長となるなど、実質GDPは低迷が続いているが、その一方で原油価格下落に伴う交易利得の改善、円安による海外からの所得の拡大傾向が続いているため、実質GNI(国民総所得)は堅調に推移している[図表2]。直近(2015年7-9月期)の実質GDP、実質GNIの水準を消費税率引き上げ直前(2014年1-3月期)と比較すると、実質GDPは▲0.9%下回っているが、実質GNIは逆に1.2%上回っている。

現時点では交易利得の改善、海外からの所得の拡大が企業収益の大幅増加をもたらす一方、国内の支出拡大には十分につながっていないが、先行きは家計の実質購買力の向上を通じて個人消費の回復に寄与することが見込まれる。また、企業の慎重姿勢が崩れていないこともあり設備投資の本格的な回復は当面期待できないが、個人消費を中心とした国内需要の回復によって売上高の伸びが高まれば、企業の設備投資意欲が高まり潤沢なキャッシュフローを設備投資に振り向ける動きが徐々に顕在化するだろう。

一方、輸出は円安による下支えは続くものの、回復ペースは緩やかにとどまる公算が大きい。中国をはじめとした新興国経済の減速という循環的な要因に加え、生産拠点の海外シフトによって円安や海外経済回復の恩恵を受けにくくなっているという構造要因が引き続き輸出の下押し要因となるためである。外需による成長率の押し上げは期待できないだろう。

また、公的固定資本形成は2014年度補正予算の効果が一巡しつつある中、2015年度末にかけて編成が予定されている補正予算ではTPPや子育て支援策が中心となり、公共事業の大幅な積み増しは見込めない。このため、公的固定資本形成は減少傾向が続く可能性が高い。

当面は消費、設備投資を中心とした国内民間需要が経済成長の主役となりそうだ。

実質GDPは2016年に入ってから年率1%台前半の伸びを続けた後、2016年度後半は2017年4月に予定されている消費税率引き上げ(8%→10%)前の駆け込み需要によって成長率が大きく高まるが、2017年度は消費税率引き上げの影響からゼロ成長となるだろう。実質GDP成長率は2015年度が1.1%、2016年度が1.6%、2017年度が0.0%と予想する[図表3]。

現時点では交易利得の改善、海外からの所得の拡大が企業収益の大幅増加をもたらす一方、国内の支出拡大には十分につながっていないが、先行きは家計の実質購買力の向上を通じて個人消費の回復に寄与することが見込まれる。また、企業の慎重姿勢が崩れていないこともあり設備投資の本格的な回復は当面期待できないが、個人消費を中心とした国内需要の回復によって売上高の伸びが高まれば、企業の設備投資意欲が高まり潤沢なキャッシュフローを設備投資に振り向ける動きが徐々に顕在化するだろう。

一方、輸出は円安による下支えは続くものの、回復ペースは緩やかにとどまる公算が大きい。中国をはじめとした新興国経済の減速という循環的な要因に加え、生産拠点の海外シフトによって円安や海外経済回復の恩恵を受けにくくなっているという構造要因が引き続き輸出の下押し要因となるためである。外需による成長率の押し上げは期待できないだろう。

また、公的固定資本形成は2014年度補正予算の効果が一巡しつつある中、2015年度末にかけて編成が予定されている補正予算ではTPPや子育て支援策が中心となり、公共事業の大幅な積み増しは見込めない。このため、公的固定資本形成は減少傾向が続く可能性が高い。

当面は消費、設備投資を中心とした国内民間需要が経済成長の主役となりそうだ。

実質GDPは2016年に入ってから年率1%台前半の伸びを続けた後、2016年度後半は2017年4月に予定されている消費税率引き上げ(8%→10%)前の駆け込み需要によって成長率が大きく高まるが、2017年度は消費税率引き上げの影響からゼロ成長となるだろう。実質GDP成長率は2015年度が1.1%、2016年度が1.6%、2017年度が0.0%と予想する[図表3]。

◎消費者物価の見通し

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は原油価格下落に伴うエネルギー価格の低下を主因として2015年8月から3ヵ月連続で下落しているが、物価上昇がある程度継続してきたこともあり、かつてに比べ企業の値上げに対する抵抗感は小さくなっている。実際、食料、日用品、サービスなど幅広い品目で値上げが行われており、消費者物価指数の調査対象品目を、前年に比べて上昇している品目と下落している品目に分けてみると、上昇品目数の割合が7割近くなっている。コアCPI上昇率がマイナスとなる中で、物価上昇の裾野はむしろ広がっている。

また、原油価格下落の効果もあって先行きは潜在成長率を上回る成長が続くため、需給面からの物価押し上げ圧力も徐々に高まっていくことが見込まれる。

コアCPI上昇率は2015年末までには再びプラスとなり、原油価格下落の影響一巡と駆け込み需要に伴う高成長が重なる2016年度後半には1%程度まで伸びを高めるだろう。ただし、2017年度入り後は消費税率引き上げに伴う景気減速によって需給面からの物価上昇圧力が弱まるため、コアCPI上昇率は2%に達する前に鈍化し始める可能性が高い。

コアCPI上昇率は2015年度が前年比0.1%、2016年度が同0.9%、2017年度が0.8%(消費税率引き上げの影響を除く)と予想する。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は原油価格下落に伴うエネルギー価格の低下を主因として2015年8月から3ヵ月連続で下落しているが、物価上昇がある程度継続してきたこともあり、かつてに比べ企業の値上げに対する抵抗感は小さくなっている。実際、食料、日用品、サービスなど幅広い品目で値上げが行われており、消費者物価指数の調査対象品目を、前年に比べて上昇している品目と下落している品目に分けてみると、上昇品目数の割合が7割近くなっている。コアCPI上昇率がマイナスとなる中で、物価上昇の裾野はむしろ広がっている。

また、原油価格下落の効果もあって先行きは潜在成長率を上回る成長が続くため、需給面からの物価押し上げ圧力も徐々に高まっていくことが見込まれる。

コアCPI上昇率は2015年末までには再びプラスとなり、原油価格下落の影響一巡と駆け込み需要に伴う高成長が重なる2016年度後半には1%程度まで伸びを高めるだろう。ただし、2017年度入り後は消費税率引き上げに伴う景気減速によって需給面からの物価上昇圧力が弱まるため、コアCPI上昇率は2%に達する前に鈍化し始める可能性が高い。

コアCPI上昇率は2015年度が前年比0.1%、2016年度が同0.9%、2017年度が0.8%(消費税率引き上げの影響を除く)と予想する。

(2016年01月08日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2015~2017年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2015~2017年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!