- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―

日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――日本における混合診療

日本における混合診療の部分解禁は1984年 10月の健康保険法の改正により実施された特定療養費制度に遡る。この制度が実施されることにより、紹介状なしで大病院にかかる時の初診料、差額ベッド代、180日を超える入院料、高度先進医療など16種類の項目に対する混合診療が認められた。

当時の日本政府が混合診療の部分解禁を認めたのは、健康保険で認められない特殊な治療や検査に対する患者の経済的負担を減らすことが目的であった。

特定療養費制度は2006年の健康保険法の改正により廃止され、将来の保険適用を前提とする「評価療養」(先進医療など)14と被保険者の好みで選択する「選定療養」(差額ベッド代など)15に区分した、新たな「保険外併用療養費制度」が導入された。

「保険外併用療養費制度」は、混合診療の許容範囲を少し広げたものの、基本的には混合診療を認めない国の方針を維持している。「保険外併用療養費制度」の下で、患者が公的医療保険が適用される保険診療と公的医療保険が適用されない保険外診療を併用した場合、全体が保険外診療として扱われ、患者はかかった医療費の全額を負担しなければならない。但し、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められ、評価療養や選定療養に該当する項目は全額自己負担になるが、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)は、一般の保険診療と同様に扱われ、一部負担金を支払うことで済む。

「保険外併用療養費制度」の「先進医療」とは、「ある程度安全性や有効性等が確認されたものの、まだ保険診療として認められない先進的な医療技術のうち、一定の要件を満たす医療機関で行われるもの」として定義される。既存の高度先進医療は、先進医療に統合された。

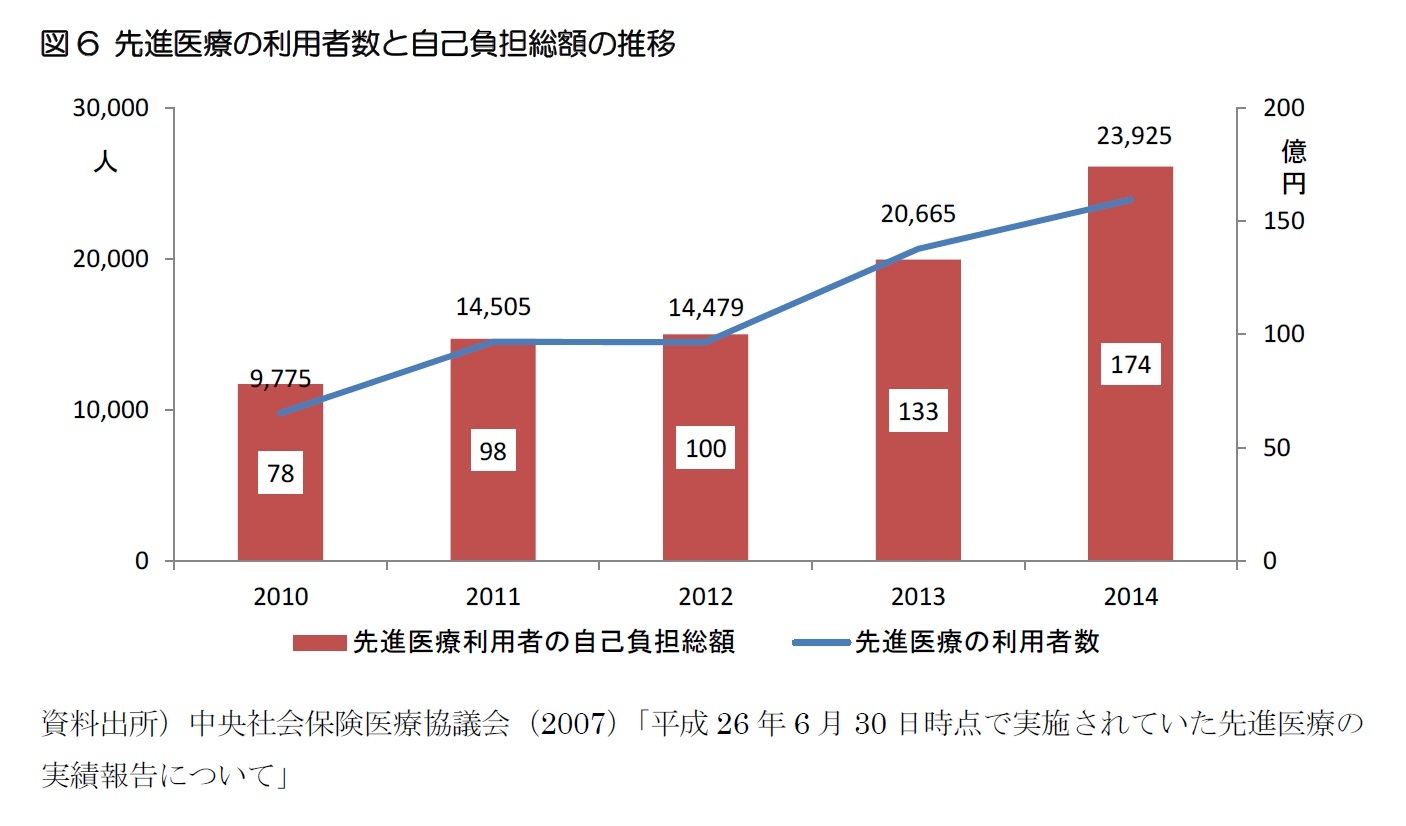

先進医療が利用できる診療等は、少しずつ増えており、2015年8月1日現在107種類が先進医療として指定されている。その影響なのか、先進医療の利用者数は2010年度の9,775人から2014年には23,925人まで増加し、また同時期における先進医療利用者の自己負担総額も78億円から174億円まで増加している(図6)。しかしながら先進医療を利用するために費用は高く、高額なものは1回の治療で300万円以上の費用がかかるものもある16。さらに、その費用は全額患者本人が払わなければならず、患者やその家族にとっては大きな経済的負担になるに違いない。

そこで、一部の患者の場合は、先進医療に対する経済的負担を減らす目的で、民間保険会社が販売している保険商品に加入する場合もある。混合診療の全面解禁を反対する側の理由はまさにここにある。つまり、彼らは、混合診療を全面解禁すると、お金を持っている人とお金を持っていない人の間に医療格差が発生することや公的医療保険が適用されない技術等が増えることにより、民間医療保険への加入が増加し、結局公的医療保険制度が崩壊する恐れが高くなることを主張している。彼らの主張は確かに一理あることではあるが、保険が適用される技術だけでは病気の回復が期待できず、経済的な負担に堪えながら先進医療を利用しているケースも多いことを考えると、両方の意見を反映してより多くの人が満足できるような制度に見直す必要があるかと思われる。

「患者申出療養」の導入は、患者の多様なニーズへの対応、医療産業の競争力強化、医療の質の向上というメリットもある一方、保険外の治療が増加することによる患者の医療費負担の増加、医療格差の拡大というデメリットもある。

14 安全性や有効性等の観点から保険収載(医薬品を給付対象にすること)のための評価を行うもの。先進医療(高度医療を含む)、医薬品・医療機器・再生医療等製品の治験に係る診療、薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用、薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)、保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)が含まれる。堤 健造(2015)混合診療をめぐる経緯と論点」『レファレンス』平成27年3月号から引用。

15 患者の選択に任せるべきであり保険収載を前提としないもの。差額ベッド代、歯科の金合金等、金属床総義歯、予約診療、時間外診療、大病院の初診、小児のう触の指導管理、大病院の再診180日以上の入院、制限回数を超える医療行為が含まれる。

16 重粒子線治療等。

17 臨床医のほか、薬学や倫理の専門家、患者団体の代表らで構成される。

5――おわりに

現在日本では、混合診療の導入は安全性に問題があり、医療格差や国民皆保険の崩壊に繋がるという反対の声と患者の選択の自由を尊重すべきであるという賛成の声が対立しているものの、全体的には混合診療の適用を拡大する方向で検討が行われているように思われる。混合診療の導入については、安全性の基準をどこまで徹底的にするのか、どういう症状の患者に優先的に混合診療を適用するのか、保険給付の範囲は現在のままでいいのか、全面的に解禁するのがいいのか、段階及び部分的に拡大するのがいいのか、診療費は所得階層別に一律でいいのか、医療格差の拡大にどのように対応するのか、国民皆保険や民間保険にどういう影響を与えるのかなどが議論されているところである。

では、日本より先に混合診療を導入した韓国は現在どのように政策を展開してきたか。本文でも説明した通りに、韓国における混合診療制度は、形式的には「患者の選択の自由を拡大する」というスローガンの下で施行されたものの、結果的には医療保険に対する政府の財政負担を最小化する代わりに、医療サービスを利用する患者の負担を大きく増加させた。その影響などで韓国における国民医療費に占める私的医療費の割合はOECD諸国の中でも高い水準になっており、保険外の診療費等に対する負担を減らす目的で民間医療保険に加入する人々が増加している。

韓国政府は、患者の医療費負担を減らす目的で、医療保険が適用されない選択診療費、差額室料(上級病室料)、看病費用という「医療保険の3大非給付」に対する改善作業を推進しており、日本とは逆に混合診療を縮小する方向で政策の舵を切ろうとしている。韓国の事例を参考にするならば全面解禁や大幅緩和は弊害の方が大きいと思われ、この点は慎重に検討すべきであろう。

いずれにせよ、日本政府が韓国の事例や現状を参考にし、国民の経済的負担を最小化しながら、混合診療を必要とする人の効用を最大化できる医療制度の整備を目指すことを願うところである。

英語・日本語

- OECD Health Statistics 2015

- 金明中(2009)「韓国における混合診療の導入過程とその内容について」『月刊保団連』2009年06月号

- 金明中(2015)「日韓比較(8):医療保険制度-その3 自己負担割合―国の財政健全性を優先すべきなのか、家計の経済的負担を最小化すべきなのか―」研究員の眼、2015年10月6日

- 中央社会保険医療協議会(2007)「平成26年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」

- 堤 健造(2015)混合診療をめぐる経緯と論点」『レファレンス』平成27年3月号

- キムヨウン(2015)「選択診療制改編による影響と政策課題」韓国病院経営研究院

- 国民幸福医療企画団(2013)「選択診療制度改善方案」2013.10.31

- 健保公団(2013)「上級病室料 ‧選択診療費実態調査結果」2013.10.8

(2015年12月29日「基礎研レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!