- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- お金を前に冷静さを保つには-陥りやすい2つの心理

お金を前に冷静さを保つには-陥りやすい2つの心理

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

人間の性格は、その人の行動の中に現れやすい。特に、稼いだお金の使い方には、個性が出やすい。買い物やサービスの費用として、どんどんお金を使う気前のいい人もいれば、将来への蓄えとして、預貯金を増やすことに余念がない人もいる。実際には、消費と貯蓄のどちらかだけをする人はほとんどおらず、その間でバランスをとりながら、人それぞれお金を使っている。

消費と貯蓄のバランスをどのようにとるかということは、そのお金をどのように稼いだのかということと関係があるのだろうか、ないのだろうか。

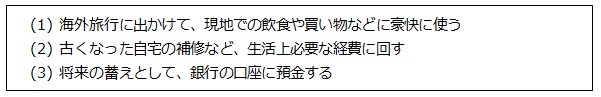

例えば、100万円の使い道として、次の3通りが考えられるとする。

ここで、100万円の稼ぎ方は、いろいろな方法が考えられる。例えば、1年間毎晩遅くまで残業をして少しずつ稼いだ100万円と、幸運にもたまたま買った宝くじで当たった100万円を考えることにしよう。これらの2つの稼ぎ方により、(1)~(3)の使い方に差が生じるものだろうか。

ここで注意すべきは、どう稼ごうと、お金そのものは同じ100万円ということだ。お金に色はない。このことは、誰でも頭ではわかっている。しかし、実際にお金を目の前にすれば、1年間苦労して稼いだお金は、将来のための預貯金や、何か後に残るものを買うといった使い方が相応しい感じがする。一方、苦労せず幸運でつかんだお金は、豪快にぱっと使い切ってしまうのがいい、と考える人が多いのではないだろうか。実際に、行動経済学の実験として行われた同様の調査結果によると、苦労して少しずつ得られたお金よりも、幸運で得られたお金の方が、いっぺんに使われやすいとのことである。これは、「ハウスマネー効果」と言われている。「ハウス」はカジノなどの賭博(とばく)場の意味で、賭博で儲けたお金は大胆に使われることが多いことから、このように呼ばれている。

ギャンブルをする場合や、投機的に資産の運用をする場合、ハウスマネー効果には注意が必要だ。例えば、あるとき短期の為替取引で50万円を儲けたとしよう。この50万円は、たまたま幸運で得られたもののように考えられやすい。どうせ幸運で手に入ったお金なのだから、もし失ったとしても大して気にならない、と考えがちになる。そして、50万円までは損をしてもいいと考えて、更に大胆な短期為替取引に取り組むこととなる。

取引で儲けが続けば問題ないが、うまくいかないときも当然ある。例えば、稼いだ50万円を全部失うこともある。このときが、問題だ。潔く売買から手を引ければよいが、人間の心はなかなかそう簡単には割り切れない。心の中の悪魔は、きっとこんな風にささやく。

「この前、あっさりと50万円も稼げたじゃないか。儲かるか損するか、どうせ2つに1つだ。最近こんなに損が続いたのだから、もうこれ以上、損をするはずはない。次の売買で、きっと儲けられる。そうだ、そういえば、生活の為に蓄えてきたお金があった。あれを少し使って、儲けた後で戻しておけばいい。これで、きっとうまくいく…。」

ずっと損が続いたから、次こそ儲けられる、という考え方は、「ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)」と言われる。為替などが何日間か連続して下落した後にはそろそろ上昇しそうだという気がしてくる。しかしそこには、経済学的にも数学的にも合理的な根拠は何もない。

ハウスマネー効果と、ギャンブラーの誤謬が組み合わされると、投機上の悲劇が起こりやすい。この悲劇は、古くから発生しており、小説や、TVドラマ、映画等で、何度も繰り返し描かれてきた。投機を始めるときには、心の中で、苦労して稼いだお金と、幸運で得られたお金の間に仕切りを入れたはずなのに、投機で損をしてしまうと、どうせお金には色はない、として都合よくその仕切りを取り払ってしまう。それと同時に、損は続かないとする根拠のない自信が、更なる投機を後押しする。

これらは、一部の人だけに限られた個性と言えるのだろうか。有史以来、様々な国や時代で似たようなことが繰り返されてきたことを踏まえれば、これらは、多かれ少なかれ、誰でも持っている心情と見るべきであろう。即ち、本来、人は金銭的な誘惑に弱い存在だと考えられる。

古くから「金に目がくらむ」という言い回しがあるとおり、お金を前にすると、誰でも心が乱れがちになる。そのような場合は、ハウスマネー効果やギャンブラーの誤謬を思い出して、少し冷静さを取り戻すことが必要と思われるが、いかがだろうか。

(2015年06月15日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【お金を前に冷静さを保つには-陥りやすい2つの心理】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

お金を前に冷静さを保つには-陥りやすい2つの心理のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!