- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 電力需給対策と日本企業の力

コラム

2011年04月06日

夏場の東京電力管内は電力の逼迫が起こる。そのため政府は電力需給対策案を策定し、工場などの大口事業者に対して、夏のピーク時の電力使用量を平年比で25~30%制限、小口事業者には20%、家庭には15%を目標に節電を促すことを検討している。

電力供給が需要に足らない以上、消費者としては我慢するしかない。まして国家的な危機でありそれに国民が協力することは当然だともいえる。

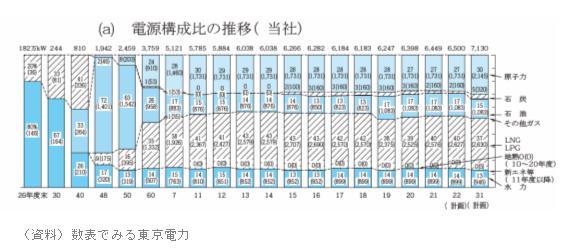

しかし、今回のことで新規の原発建設には大きくブレーキがかかることになり、既存の原発にも見直しの動きが出ることは必至だ。東京電力の電源構成比を見ると原子力は全体の30%も占めている(下図)。将来は新しい風力などの代替エネルギーで穴埋めできるとしてもまだまだ先の話だ。現実的には数年、この状況は改善されないのかと考えてしまう。

電力供給が需要に足らない以上、消費者としては我慢するしかない。まして国家的な危機でありそれに国民が協力することは当然だともいえる。

しかし、今回のことで新規の原発建設には大きくブレーキがかかることになり、既存の原発にも見直しの動きが出ることは必至だ。東京電力の電源構成比を見ると原子力は全体の30%も占めている(下図)。将来は新しい風力などの代替エネルギーで穴埋めできるとしてもまだまだ先の話だ。現実的には数年、この状況は改善されないのかと考えてしまう。

そうなると日本企業の生産力に制約が課されることになる。新興国などではインフラが十分に整備されていない一方で、生産が拡大を続けており、電力不足が恒常化している。3月に訪れたベトナムでは電力削減が政府から要請され企業は週一回程度の計画停電に応じていた。従来日本ではインフラが企業活動の制約になることは少なかったが、今回の電力不足は日本企業の力を落としてしまう残念な要因となってしまう。

もうひとつ気になるのが、長期化する東京電力圏内での電力不足、サプライチェーンの見直しで、企業がその他地域に生産拠点をシフトさせることだ。

国内なら(雇用が生産拠点の転換によってうまくシフトするかという心配はあるが)まあいいとしても、(TPPの実現性も低下していることもあり)製造業が海外シフトを急加速させるリスクは高まっているように思える。

今年の夏はみんなで我慢する以外に方法はない。しかし、この状況がいつまでも続く、続いてしまうだろうと考えれば、上記のような流れは起こってしまう。

今回の原発問題で原発に変わる新エネルギーの早期普及が国家的課題となった。ただ、エネルギー出力から見れば原発なしで日本のエネルギーが現状では成り立たないのも事実だ。どういう方向性に進むのかはかなり判断が分かれるし、決断も難しいことは十分に予想がつく。

しかし、日本、日本企業は今回の震災・原発事故によって「安心・安全」の看板が汚れてしまった。この上、日本のエネルギー政策の立ち上がりが遅いために、日本企業の力が損なうことはあってはならず、時間的な余裕はまったくないとも言える。ここでも政治に対して早期のグランドビジョンの提示が求められる。

もうひとつ気になるのが、長期化する東京電力圏内での電力不足、サプライチェーンの見直しで、企業がその他地域に生産拠点をシフトさせることだ。

国内なら(雇用が生産拠点の転換によってうまくシフトするかという心配はあるが)まあいいとしても、(TPPの実現性も低下していることもあり)製造業が海外シフトを急加速させるリスクは高まっているように思える。

今年の夏はみんなで我慢する以外に方法はない。しかし、この状況がいつまでも続く、続いてしまうだろうと考えれば、上記のような流れは起こってしまう。

今回の原発問題で原発に変わる新エネルギーの早期普及が国家的課題となった。ただ、エネルギー出力から見れば原発なしで日本のエネルギーが現状では成り立たないのも事実だ。どういう方向性に進むのかはかなり判断が分かれるし、決断も難しいことは十分に予想がつく。

しかし、日本、日本企業は今回の震災・原発事故によって「安心・安全」の看板が汚れてしまった。この上、日本のエネルギー政策の立ち上がりが遅いために、日本企業の力が損なうことはあってはならず、時間的な余裕はまったくないとも言える。ここでも政治に対して早期のグランドビジョンの提示が求められる。

(2011年04月06日「研究員の眼」)

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【電力需給対策と日本企業の力】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

電力需給対策と日本企業の力のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!