- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

NEW

コラム

2025年10月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

猛暑の夏から実りの秋へと季節は進んだ。米や野菜、果実などの収穫のニュースに触れ、日本酒やワインの新酒の便りを耳にすると「食欲の秋」を感じる。言うまでもなく食欲は三大欲求の一つであり、身体の形成や活動を維持するために必要不可欠なものである。一方、食いしん坊にとっては、食欲の適切なコントロールは至難の業である。市民生活の観点では「米」を、経済活動の観点では「電力」を主食と位置付けて良いだろう。旬の恵みを味わいながら、秋の夜長にこれらの主食のこれからを考えたい。

まず、市民生活の主食である米について考える。2024年産の米不足による米価高騰は記憶に新しい。作付面積が増えた2025年産の新米が店頭に並び始めたが、期待するほど価格は下がっていない。「需要に応じた生産」を基本とする、消費者・価格・生産者のバランス重視の新たな方向性が示されたが、農業が抱える深刻な課題の抜本的解決に繋がるかは不透明である。農林水産省1によると、農業の担い手のほとんどは個人経営で、従事者の平均年齢は69.2歳(令和6年)と高齢である。このままでは、現在の農業生産量の維持は難しく食料安全保障の観点から看過できない。農業を、競争力と持続可能性を兼ね備えた産業へと変えていかなければならない。これには、大規模化や設備投資、ITの活用による効率化などが考えられるが、いずれも個人経営では対応が難しく、新たな担い手としては農業法人などが有力候補であろう。また、気候変動に対応した品種の開発や、海外開拓に向けたブランド化・高付加価値化には行政などの支援も欠かせない。いずれも一朝一夕に対応できるものではなく、計画的に進めなければならない。

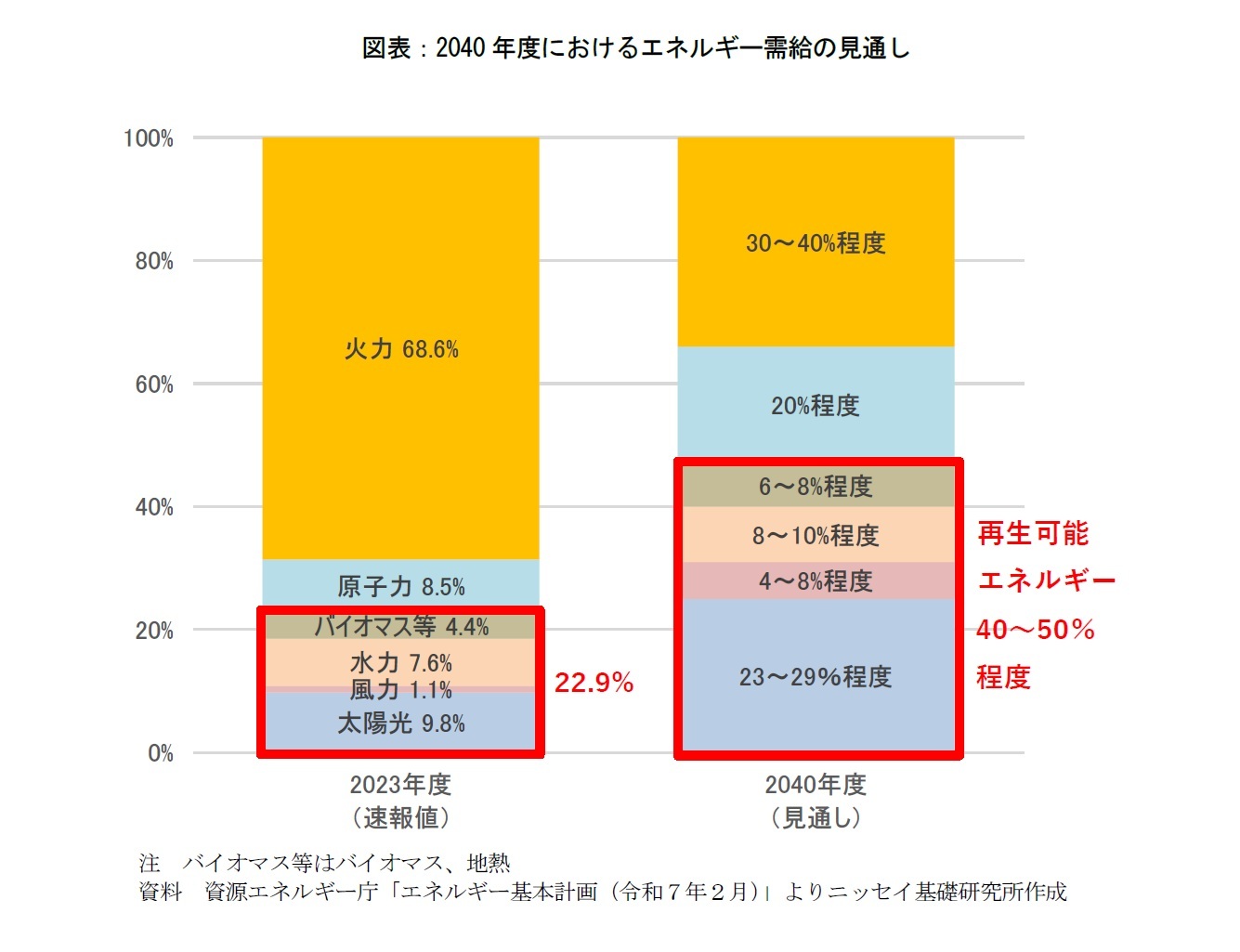

続いて、経済活動の主食である電力について考えると、育ち盛りの食いしん坊が気になる。その名は「データセンター」だ。我々の経済活動や生活にインターネットやAIなどは必要不可欠であり、データセンターはこれらを支える最重要インフラである。例えば、AIに欠かせない高性能のGPUはCPUの数倍の電力が必要である。また、消費電力に比例して発熱量も飛躍的に増加するため、これに応じた冷却能力も求められる。この食いしん坊の旺盛な食欲をどのように満たすのかを、第7次エネルギー基本計画(資源エネルギー庁)で確認する。2040年の電源構成を2023年度と比較すると、火力から再生可能エネルギーと原子力へのシフトが計画されている。再生可能エネルギーや原子力の構成比を高めると言っても簡単な話ではない。再生可能エネルギーの内訳をみると、太陽光と風力の伸びが大きいが、発電は地方や洋上、消費は大都市圏であるため送電網の整備を並行して進める必要がある。国土の狭い日本では洋上風力に期待したいが、採算が課題となっている。秋田県沖と千葉県沖の3海域で進められていた洋上風力発電の代表的なプロジェクトから事業者が撤退した。資材コストの高騰により建設費が当初想定の2倍を超え、採算が見込めなくなったためである。再入札を検討しているが、同様の事態を避けるためには事業者のリスクを抑制する仕組みが必要であろう。原子力は、原発の再稼働は進んでいるものの、新規制基準への対応や地元の理解を得るために時間を要している。また、再稼働したとしても運転期間は原則40年間であるため、特別点検・認可による20年間の延長や、新設などを行わなければ設備容量は減少してしまう。加えて、原発を稼働する場合は既存分を含めた高レベル放射性廃棄物の最終処分をセットで考えなければならない。また、次世代原発の開発や放射性廃棄物の最終処分方法の確立には相当の時間が必要となる。足元では次世代原発の新設に向けた調査開始の動きもあるが、順調に進んでも稼働は15~20年後となる。先の先を見据えた動きにより、電力不足が日本経済の供給制約となることは避けなければならない。

まず、市民生活の主食である米について考える。2024年産の米不足による米価高騰は記憶に新しい。作付面積が増えた2025年産の新米が店頭に並び始めたが、期待するほど価格は下がっていない。「需要に応じた生産」を基本とする、消費者・価格・生産者のバランス重視の新たな方向性が示されたが、農業が抱える深刻な課題の抜本的解決に繋がるかは不透明である。農林水産省1によると、農業の担い手のほとんどは個人経営で、従事者の平均年齢は69.2歳(令和6年)と高齢である。このままでは、現在の農業生産量の維持は難しく食料安全保障の観点から看過できない。農業を、競争力と持続可能性を兼ね備えた産業へと変えていかなければならない。これには、大規模化や設備投資、ITの活用による効率化などが考えられるが、いずれも個人経営では対応が難しく、新たな担い手としては農業法人などが有力候補であろう。また、気候変動に対応した品種の開発や、海外開拓に向けたブランド化・高付加価値化には行政などの支援も欠かせない。いずれも一朝一夕に対応できるものではなく、計画的に進めなければならない。

続いて、経済活動の主食である電力について考えると、育ち盛りの食いしん坊が気になる。その名は「データセンター」だ。我々の経済活動や生活にインターネットやAIなどは必要不可欠であり、データセンターはこれらを支える最重要インフラである。例えば、AIに欠かせない高性能のGPUはCPUの数倍の電力が必要である。また、消費電力に比例して発熱量も飛躍的に増加するため、これに応じた冷却能力も求められる。この食いしん坊の旺盛な食欲をどのように満たすのかを、第7次エネルギー基本計画(資源エネルギー庁)で確認する。2040年の電源構成を2023年度と比較すると、火力から再生可能エネルギーと原子力へのシフトが計画されている。再生可能エネルギーや原子力の構成比を高めると言っても簡単な話ではない。再生可能エネルギーの内訳をみると、太陽光と風力の伸びが大きいが、発電は地方や洋上、消費は大都市圏であるため送電網の整備を並行して進める必要がある。国土の狭い日本では洋上風力に期待したいが、採算が課題となっている。秋田県沖と千葉県沖の3海域で進められていた洋上風力発電の代表的なプロジェクトから事業者が撤退した。資材コストの高騰により建設費が当初想定の2倍を超え、採算が見込めなくなったためである。再入札を検討しているが、同様の事態を避けるためには事業者のリスクを抑制する仕組みが必要であろう。原子力は、原発の再稼働は進んでいるものの、新規制基準への対応や地元の理解を得るために時間を要している。また、再稼働したとしても運転期間は原則40年間であるため、特別点検・認可による20年間の延長や、新設などを行わなければ設備容量は減少してしまう。加えて、原発を稼働する場合は既存分を含めた高レベル放射性廃棄物の最終処分をセットで考えなければならない。また、次世代原発の開発や放射性廃棄物の最終処分方法の確立には相当の時間が必要となる。足元では次世代原発の新設に向けた調査開始の動きもあるが、順調に進んでも稼働は15~20年後となる。先の先を見据えた動きにより、電力不足が日本経済の供給制約となることは避けなければならない。

いずれも長期にわたる需給バランスが課題であり、需要予測の精度向上は勿論だが、何より安定供給に向けた施策の実効力が問われる。今秋誕生した高市政権には、主食を守る施策に加え、旬の政策の速やかな策定と実行を期待したい。

1 農林水産省「農業構造動態調査(令和6年)」

1 農林水産省「農業構造動態調査(令和6年)」

(2025年10月27日「研究員の眼」)

03-3512-1803

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1991年 ニッセイ基礎研究所

1998年 日本生命 資金証券部、運用リスク管理室

2006年 ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)

2011年 ニッセイ基礎研究所

2015年 日本生命 特別勘定運用部、団体年金部

2025年 ニッセイ基礎研究所(現職)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 認定アナリスト

新美 隆宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか | 新美 隆宏 | 研究員の眼 |

| 2025/09/17 | 「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 | 新美 隆宏 | 研究員の眼 |

| 2025/06/20 | トランプ関税をオプションで考える-影響と対応のヒントを探る | 新美 隆宏 | 研究員の眼 |

| 2025/06/05 | 金利のある世界の歩き方-新たな環境下での年金運用を考える | 新美 隆宏 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!