- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 中国・アジア保険事情 >

- 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70)

2025年08月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――伸び悩む「消費マインド」

しかし、2025年においては内需の拡大が最優先の課題として引き上げられたことにより、需要側の拡充を目指す政策にも新たなアプローチが見られるようになっている。その一つが「民生」の拡充である。民生とは、社会保障、教育、雇用、所得保障など人々の生活に密接に関わる施策の総称である。政府はこれらを強化することで生活に安定と安心をもたらし、中長期的に消費意欲を高めようとしている(図表1の項目9)。

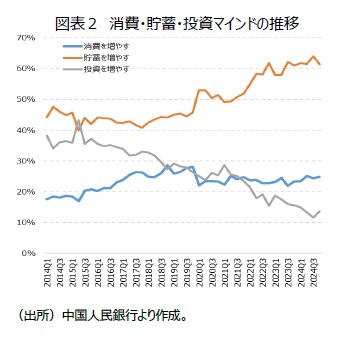

しかし、2025年においては内需の拡大が最優先の課題として引き上げられたことにより、需要側の拡充を目指す政策にも新たなアプローチが見られるようになっている。その一つが「民生」の拡充である。民生とは、社会保障、教育、雇用、所得保障など人々の生活に密接に関わる施策の総称である。政府はこれらを強化することで生活に安定と安心をもたらし、中長期的に消費意欲を高めようとしている(図表1の項目9)。実際、2024年3月以降、耐久消費財の買い替えを促す政策が実施されるなど、需要側の拡充に向けた取組みが進められている。しかし、内需不足の根本的な解消には至っておらず、中国における消費・貯蓄・投資マインドの変化をみても、政府が重視する「消費マインド」は依然として伸び悩んでおり、一方で「貯蓄マインド」は急激に上昇している(図表2)。

2――「民生」としての優先度引き上げ

貯蓄志向の高まりの背景には、不動産市場の不況や雇用不安といった経済的リスクの拡大がある。加えて、疾病時の高額な医療費の支払いや将来の生活に対する不安なども、人々の貯蓄志向を強める要因となっている。こうした人々が社会で生きていく中で発生する失業、疾病、加齢などさまざまなリスクに備えるためには、社会保障制度やセーフティネットの整備・拡充が不可欠である。政府はこうした不安への対応として、民生の強化を進めており、国民の貯蓄マインドを中長期的に押し下げていくことで、消費マインドの引き上げを図ろうとしているのだ。

社会保障には4つの役割があるとされており、(1)社会的安全装置、(2)所得再分配、(3)リスク分散、(4)経済の安定・成長への側面的な寄与が挙げられる。これまでの中国の社会保障制度の改革は、主に(1)のセーフティネット、社会の安定(社会的安全装置)を支える仕組みとしての整備、(2)の社会保障制度が持つ再分配機能の強化、(3)の保険としてのリスク分散機能の向上に焦点を当ててきた。しかし、ここに至っては、(4)の経済変動が個人の生活に与える影響を緩和し、経済全体の安定・成長へ貢献する役割の重要性が急浮上している。今後、中国の社会保障制度は、制度の基本機能の拡充や負担と給付のあり方などこれまでの制度改革に加えて、経済成長や消費促進といった視点からの改革も求められることになる。社会保障は「民生」の重要な柱の一つとして、政策における優先度を高めていると言えよう。

なお、「民生」に関して梶谷・高口(2025)1では、2021年に発表された中長期の経済成長指針である「第14次5ヵ年計画綱要及び2035年までの長期目標綱要」においても、民生の充実として提起されているとしている。しかし、その際は「共同富裕」2という文脈で提起され、優先順位も低かった点を指摘している。

1 梶谷懐・高口康太(2025)『ピークアウトする中国ー殺到する経済と合理的バブルの限界』p.152。

2 共同富裕は、すべての国民が豊かさを享受できる社会を目指す政策理念であり、格差の是正や社会的公正の実現を中心に据えた国家戦略。

社会保障には4つの役割があるとされており、(1)社会的安全装置、(2)所得再分配、(3)リスク分散、(4)経済の安定・成長への側面的な寄与が挙げられる。これまでの中国の社会保障制度の改革は、主に(1)のセーフティネット、社会の安定(社会的安全装置)を支える仕組みとしての整備、(2)の社会保障制度が持つ再分配機能の強化、(3)の保険としてのリスク分散機能の向上に焦点を当ててきた。しかし、ここに至っては、(4)の経済変動が個人の生活に与える影響を緩和し、経済全体の安定・成長へ貢献する役割の重要性が急浮上している。今後、中国の社会保障制度は、制度の基本機能の拡充や負担と給付のあり方などこれまでの制度改革に加えて、経済成長や消費促進といった視点からの改革も求められることになる。社会保障は「民生」の重要な柱の一つとして、政策における優先度を高めていると言えよう。

なお、「民生」に関して梶谷・高口(2025)1では、2021年に発表された中長期の経済成長指針である「第14次5ヵ年計画綱要及び2035年までの長期目標綱要」においても、民生の充実として提起されているとしている。しかし、その際は「共同富裕」2という文脈で提起され、優先順位も低かった点を指摘している。

1 梶谷懐・高口康太(2025)『ピークアウトする中国ー殺到する経済と合理的バブルの限界』p.152。

2 共同富裕は、すべての国民が豊かさを享受できる社会を目指す政策理念であり、格差の是正や社会的公正の実現を中心に据えた国家戦略。

3――家計支援・消費喚起を目的とした社会保障政策の広がり

政府が打ち出した「消費喚起特別行動計画」(2025年3月、以後「本計画」)は、消費重視の姿勢を反映した包括的な施策である(図表3)。内容は多岐にわたり、8分野・30項目に及ぶ取組みが盛り込まれている。本計画の中心は家計支援であり、個人の所得向上や負担軽減を通じて、消費拡大を図るものである。ただし、すでに実施されているものも含まれており、新旧の施策が混在している印象は否めない。また、多くの施策は全国一律ではなく、各地域がそれぞれの経済状況に応じて導入するため、国全体としての効果が見えにくい状況にある。

本計画の特徴として、「民生」分野に関する内容が数多く盛り込まれている点が挙げられる。例えば、従来からの懸案事項であった育児手当の導入や学生向け支援、民生分野全体に対する財政支出の拡充などは注目すべき点であろう。経済成長の鈍化、少子高齢化が進む中で、出産・育児や介護にかかる費用は家計に重くのしかかってきており、中央および地方政府による支援の強化は消費の底上げにつながると期待されている。

本計画の特徴として、「民生」分野に関する内容が数多く盛り込まれている点が挙げられる。例えば、従来からの懸案事項であった育児手当の導入や学生向け支援、民生分野全体に対する財政支出の拡充などは注目すべき点であろう。経済成長の鈍化、少子高齢化が進む中で、出産・育児や介護にかかる費用は家計に重くのしかかってきており、中央および地方政府による支援の強化は消費の底上げにつながると期待されている。

民生分野の施策の多くは地方政府が担っており、本計画の発表後、各地で新たな取組みが相次いで打ち出されている。例えば、育児手当の例では、3月に内モンゴル自治区のフフホト市が、第1子に対して1万元(約20万円)の一時金、第2子には5歳まで毎年1万元、第3子には10歳まで毎年1万元を支給すると発表している。第3子に対して合計10万元を支給するという高額な措置は、これまでにないものである。このように育児手当はこれまで地方政府が独自に支給をしており、2024年10月時点で実施している都市は23都市と、全体の1割にも満たなかった。中央政府は7月、育児手当の全国展開に関する計画を発表、満3歳までを対象に1人当たり年間3,600元を支給するとした3。一部の地域でしか実施されていなかった育児手当を全国で実施し、家計の出産・育児の負担軽減、少子化抑制にも期待が寄せられている。

また、大学・大学院卒業生の就職支援の例では、深圳市で同市へ転入して就職する者に対して、学士卒の場合は最大3万元、修士卒の場合は最大5万元、博士卒の場合に10万元を支給する方針が示されている。ただし、学士卒・修士卒は重点大学を卒業していること、かつ年齢は35歳以下であることという条件が付されており、すべての学生が対象となるわけではない。このように、本計画の発表を契機として、各地方政府はそれぞれの状況に応じた支援策を展開している。

一方、従来から継続されてきた公的年金、公的医療保険制度の拡充も進められている。とりわけ、都市の非就労者や農村部の住民など、相対的に所得の低い層が支援対象とされている。例えば、都市・農村住民年金の基礎年金は月額20元(約400円)、都市・農村住民基本医療保険の財政補助は年額30元(約600円)引き上げられることが決定されていた。しかし、これらの引き上げは過去と比較してもほぼ同じ水準であり、これによって消費を大きく喚起するのは難しいと考えられる。政府は2025年における民生分野への財政支出拡大を表明しており、社会保障・就業費は前年比5.9%増、教育費は前年比6.1%増とし、両者を合わせた予算額は4.5兆元に達しているとした。しかし、増加幅や総額の水準は過去と比べて顕著に拡大したとは言いがたい状況にある。

3 中華人民共和国中央人民政府「中共中央弁公庁 国務院弁公庁印発「育児補貼制度実施方案」」、2025年7月28日、https://www.gov.cn/zhengce/202507/content_7034132.htm 7月29日取得。

また、大学・大学院卒業生の就職支援の例では、深圳市で同市へ転入して就職する者に対して、学士卒の場合は最大3万元、修士卒の場合は最大5万元、博士卒の場合に10万元を支給する方針が示されている。ただし、学士卒・修士卒は重点大学を卒業していること、かつ年齢は35歳以下であることという条件が付されており、すべての学生が対象となるわけではない。このように、本計画の発表を契機として、各地方政府はそれぞれの状況に応じた支援策を展開している。

一方、従来から継続されてきた公的年金、公的医療保険制度の拡充も進められている。とりわけ、都市の非就労者や農村部の住民など、相対的に所得の低い層が支援対象とされている。例えば、都市・農村住民年金の基礎年金は月額20元(約400円)、都市・農村住民基本医療保険の財政補助は年額30元(約600円)引き上げられることが決定されていた。しかし、これらの引き上げは過去と比較してもほぼ同じ水準であり、これによって消費を大きく喚起するのは難しいと考えられる。政府は2025年における民生分野への財政支出拡大を表明しており、社会保障・就業費は前年比5.9%増、教育費は前年比6.1%増とし、両者を合わせた予算額は4.5兆元に達しているとした。しかし、増加幅や総額の水準は過去と比べて顕著に拡大したとは言いがたい状況にある。

3 中華人民共和国中央人民政府「中共中央弁公庁 国務院弁公庁印発「育児補貼制度実施方案」」、2025年7月28日、https://www.gov.cn/zhengce/202507/content_7034132.htm 7月29日取得。

4――民生分野での総合政策の発出

3月に発表された消費喚起を目的とする計画に続き、6月には民生分野に特化した総合的な政策文書(「民生分野の保障強化と改善、国民の緊急かつ切実な課題の解決に関する意見」、以後「本意見」)が発表された。

民生分野は、医療・年金・失業・労災・介護といった社会保障のみならず、教育、就労、所得保障など広範な領域にまたがっており、所管官庁も多岐にわたる。本意見策定の理由は、政府の運営において民生分野の優先度が高まる中、これまで個別で実施されていた政策を統合し、現時点で直面している課題を整理するとともに、今後の方向性を明示する必要があったからである。

本意見では4分野・10のテーマについて言及しており、3月に発表された計画よりも一層具体的な課題と今後の検討内容が示されている。それは、(1)社会保障の公平性の向上(社会保障のカバー範囲の拡大、低所得層への支援強化)、(2)公共サービスの公平性の向上(公共サービスの質と効果の向上、公共サービスの公平性の促進)、(3)民生サービスの拡大(教育資源の拡充と質的向上の促進、優良な医療資源の共有化の促進、高齢者・子どもを対象とした公共サービスの拡充)、(4)多様な社会サービスの利用可能性の向上(社区を中心としたサービスの発展、生活サービスの品質向上、包摂的な発展の促進)である。

社会保障分野における注目点の1つは、ギグワーカーをはじめとする非正規労働者への社会保険適用が優先課題として取り上げられた点である。この問題は政府が現在力を入れて取り組んでおり、社会保険加入のための戸籍要件の撤廃など加入に向けて緩和が進められている。美団などのプラットフォーマーと連携し、実効性のある取り組みが進んでいる点も注目に値する4。

また、都市・農村住民向けの基本医療保険については、今後、可処分所得に基づく保険料算出方式への見直しが提案されている。更に、毎年保険料を納めている加入者に対し、給付限度額を引き上げるといったインセンティブ制度の導入も示されている。これらの提案は、保険料負担の増加によって加入者の脱退が進んでいる現状を踏まえ、負担と給付のバランスを見直し、加入の継続を促すことを目的としている。

加えて、本意見では今後の検討課題として高齢者の就労にも言及している。これまで中国では高齢者保護の理念の下、高齢者に積極的な就労を求める姿勢はとられてこなかった。しかし、本意見では、高齢者の社会参加を妨げる不合理な政策・規定の整理・廃止を進め、「高齢者が高齢者を支援する」といった新たなサービスモデルの普及や、就業機会の創出を推進するとしている。これにより、今後は高齢者に対する就労支援の検討も本格化するものと考えられる。

4 片山ゆき(2025)「ギグワーカーの社会保険適用問題-もう1つの“労災保険”の出現」、基礎研レター

民生分野は、医療・年金・失業・労災・介護といった社会保障のみならず、教育、就労、所得保障など広範な領域にまたがっており、所管官庁も多岐にわたる。本意見策定の理由は、政府の運営において民生分野の優先度が高まる中、これまで個別で実施されていた政策を統合し、現時点で直面している課題を整理するとともに、今後の方向性を明示する必要があったからである。

本意見では4分野・10のテーマについて言及しており、3月に発表された計画よりも一層具体的な課題と今後の検討内容が示されている。それは、(1)社会保障の公平性の向上(社会保障のカバー範囲の拡大、低所得層への支援強化)、(2)公共サービスの公平性の向上(公共サービスの質と効果の向上、公共サービスの公平性の促進)、(3)民生サービスの拡大(教育資源の拡充と質的向上の促進、優良な医療資源の共有化の促進、高齢者・子どもを対象とした公共サービスの拡充)、(4)多様な社会サービスの利用可能性の向上(社区を中心としたサービスの発展、生活サービスの品質向上、包摂的な発展の促進)である。

社会保障分野における注目点の1つは、ギグワーカーをはじめとする非正規労働者への社会保険適用が優先課題として取り上げられた点である。この問題は政府が現在力を入れて取り組んでおり、社会保険加入のための戸籍要件の撤廃など加入に向けて緩和が進められている。美団などのプラットフォーマーと連携し、実効性のある取り組みが進んでいる点も注目に値する4。

また、都市・農村住民向けの基本医療保険については、今後、可処分所得に基づく保険料算出方式への見直しが提案されている。更に、毎年保険料を納めている加入者に対し、給付限度額を引き上げるといったインセンティブ制度の導入も示されている。これらの提案は、保険料負担の増加によって加入者の脱退が進んでいる現状を踏まえ、負担と給付のバランスを見直し、加入の継続を促すことを目的としている。

加えて、本意見では今後の検討課題として高齢者の就労にも言及している。これまで中国では高齢者保護の理念の下、高齢者に積極的な就労を求める姿勢はとられてこなかった。しかし、本意見では、高齢者の社会参加を妨げる不合理な政策・規定の整理・廃止を進め、「高齢者が高齢者を支援する」といった新たなサービスモデルの普及や、就業機会の創出を推進するとしている。これにより、今後は高齢者に対する就労支援の検討も本格化するものと考えられる。

4 片山ゆき(2025)「ギグワーカーの社会保険適用問題-もう1つの“労災保険”の出現」、基礎研レター

5――民生強化と財政負担

このように、消費喚起・内需拡大を重視する経済運営の下、社会保障制度は「民生」の重要な柱として、その役割を高めている。役割の重点は、経済変動が個人の生活に与える影響の緩和や経済・消費への貢献に軸足を移しつつあるが、従来から重視されてきたセーフティネットとしての機能、再分配機能、リスク分散機能の強化や整備も引き続き求められている。6月に発表された「意見」でも多くの課題が未解決のままであることが指摘されており、個々の制度の改善や整備は急務でもある。制度の整備が進めば、人々の負担軽減や将来リスクの緩和につながり、消費の活性化にも寄与することができる。

今後の大きな課題としては、制度の拡充や新たな制度の導入に際し、中央政府による財政補填をどのように行うか、また、地方政府との財政における分担をどうしていくかという点が挙げられる。習近平政権は、胡錦涛政権期とは異なり、大型の国庫負担や財政投入を伴う制度の導入を経験していない。今般、育児手当の全国導入が新たに発表されたが、これを実際に運用・継続していくためには、中央・地方政府による財政負担のあり方とその持続可能性が問われることになる。今後控える介護保険の本格導入など、社会保障に関する財政支出の拡大は、避けられない状況にあるからだ。

今後の大きな課題としては、制度の拡充や新たな制度の導入に際し、中央政府による財政補填をどのように行うか、また、地方政府との財政における分担をどうしていくかという点が挙げられる。習近平政権は、胡錦涛政権期とは異なり、大型の国庫負担や財政投入を伴う制度の導入を経験していない。今般、育児手当の全国導入が新たに発表されたが、これを実際に運用・継続していくためには、中央・地方政府による財政負担のあり方とその持続可能性が問われることになる。今後控える介護保険の本格導入など、社会保障に関する財政支出の拡大は、避けられない状況にあるからだ。

(2025年08月05日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/01 | 加熱する中国フードデリバリー抗争-ドライバー争奪の切り札として進む社会保険適用 | 片山 ゆき | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月25日

情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) -

2025年09月25日

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 -

2025年09月25日

連立を組む信念の一致はあるか-1940年、英国の戦時連立政権- -

2025年09月25日

数字の「49」に関わる各種の話題-49という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろう- -

2025年09月24日

中国:25年7~9月期の成長率予測-前期から一段と減速。政策効果の息切れにより内需が悪化

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!