- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 求められる毎月勤労統計の再見直し

2024年11月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(2024年1月のベンチマーク更新時の公表方法変更に問題)

2024年1月はサンプル入れ替えと2022年1月以来2年ぶりのベンチマーク更新(ベンチマークは2021年)が同時に実施された。サンプル入れ替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、現金給与総額の新旧差は6,662円(+2.4%)、きまって支給する給与の新旧差は6,235円(+2.3%)となった。現金給与総額の新旧差のうち、サンプル入れ替えによる影響が▲427円(▲0.2%)、ベンチマーク更新による影響が7,089円(+2.4%)、きまって支給する給与の新旧差のうち、サンプル入れ替えの影響が▲408円(▲0.2%)ベンチマーク更新の影響が6,643円(+2.5%)である。ベンチマーク更新による断層は過去に比べて極めて大きなものとなった(図表6)。

2024年1月はサンプル入れ替えと2022年1月以来2年ぶりのベンチマーク更新(ベンチマークは2021年)が同時に実施された。サンプル入れ替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、現金給与総額の新旧差は6,662円(+2.4%)、きまって支給する給与の新旧差は6,235円(+2.3%)となった。現金給与総額の新旧差のうち、サンプル入れ替えによる影響が▲427円(▲0.2%)、ベンチマーク更新による影響が7,089円(+2.4%)、きまって支給する給与の新旧差のうち、サンプル入れ替えの影響が▲408円(▲0.2%)ベンチマーク更新の影響が6,643円(+2.5%)である。ベンチマーク更新による断層は過去に比べて極めて大きなものとなった(図表6)。

厚生労働省は、これまではベンチマーク更新時の賃金について、ベンチマーク更新の影響を含めた伸び率を公表していたが、今回はベンチマーク更新の影響を取り除いた伸び率を公表することとした8。このため、2024年1月の賃金上昇率の断層はサンプル入れ替えによる影響(現金給与総額▲0.2%、きまって支給する給与▲0.2%、所定内給与▲0.1%)だけとなった。

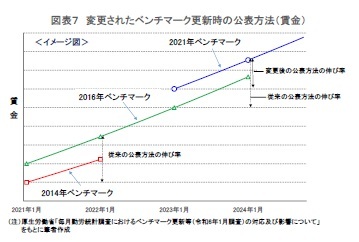

厚生労働省は賃金上昇率に関するベンチマーク更新時の公表方法を変更したが、過去の賃金上昇率は遡及改定していない。このため、2018年1月、2022年1月のベンチマーク更新後の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれるが、2024年1月以降の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれておらず、統計として一貫性が欠けるものとなっている(図表7)。

厚生労働省は賃金上昇率に関するベンチマーク更新時の公表方法を変更したが、過去の賃金上昇率は遡及改定していない。このため、2018年1月、2022年1月のベンチマーク更新後の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれるが、2024年1月以降の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれておらず、統計として一貫性が欠けるものとなっている(図表7)。厚生労働省は、2024年1月の公表方法の変更について、「ベンチマーク更新時に一定の断層が生じ、賃金等にも断層が生じることを避けられないことや、賃金等の変化率が景気指標として活用されていることを踏まえ、伸び率(前年同月比)の公表方法を変更する」としている。しかし、2018年1月、2022年1月のベンチマーク更新時と異なる取扱いをした理由は明示されておらず、今回の判断は恣意的と受け取られても仕方がないだろう。

また、2024年1月以降、賃金指数はベンチマーク更新の影響が含まれるのに対し、前年比上昇率は前年分のベンチマーク更新後の参考値をもとに計算するため、指数と前年比上昇率との間に不整合が生じている。たとえば、2024年1月の現金給与総額の前年比は公表値では1.5%だが、指数から前年比を計算すると3.8%となる。経済統計を利用する際には、異なる時期の指数水準を比較することによってその間の変動率を計算することも多い。たとえば、2024年以降、10年前の賃金水準との比較を行うために、10年前の指数から直近の指数までの上昇率を計算すると、各年の上昇率の10年累計よりも高くなってしまう。現時点では、賃金指数の2023年12月と2024年1月の間に断層が生じていることを知っている人が一定数いるが、10年後、20年後にはこの問題を知る人はほとんどいなくなる。指数と変動率との間の不整合は統計利用者の混乱を招きかねない。

8 ベンチマーク更新時の公表方法の変更については、「毎月勤労統計調査の改善に関するワーキンググループ」(2021年7月~2024年1月実施)で同案が提示され、2024年3月11日の統計委員会で報告されたが、委員から特段の反対意見はなかった。

(パートタイム労働者が減っているのに、パート比率が上昇)

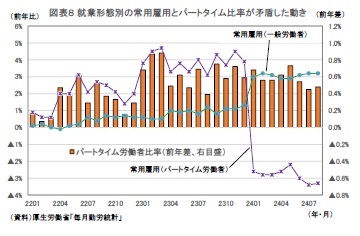

現在の「毎月勤労統計」の公表資料には明らかにおかしい点がある。本来、就業形態別(一般労働者、パートタイム労働者)の常用雇用とパートタイム労働者比率は連動するはずである。すなわち、パートタイム労働者数の伸びが一般労働者よりも高ければ、パートタイム労働者比率は上昇し、パートタイム労働者数の伸びが一般労働者よりも低ければ、パートタイム労働者比率は低下するはずである。

現在の「毎月勤労統計」の公表資料には明らかにおかしい点がある。本来、就業形態別(一般労働者、パートタイム労働者)の常用雇用とパートタイム労働者比率は連動するはずである。すなわち、パートタイム労働者数の伸びが一般労働者よりも高ければ、パートタイム労働者比率は上昇し、パートタイム労働者数の伸びが一般労働者よりも低ければ、パートタイム労働者比率は低下するはずである。

しかし、毎月勤労統計の公表資料では、2024年1月以降、一般労働者が前年比で増加、パートタイム労働者が前年比で減少しているにもかかわらず、パートタイム労働者比率が前年と比べて上昇しており、両者が整合的な動きとなっていない(図表8)。

しかし、毎月勤労統計の公表資料では、2024年1月以降、一般労働者が前年比で増加、パートタイム労働者が前年比で減少しているにもかかわらず、パートタイム労働者比率が前年と比べて上昇しており、両者が整合的な動きとなっていない(図表8)。就業形態別(一般労働者、パートタイム労働者)の常用雇用とパートタイム労働者比率の動きが一致しないのは以下のような理由による。

常用労働者数にはベンチマーク(経済センサス-活動調査)が存在するため、ベンチマーク更新によって常用雇用指数は過去に遡って改定される。一方、2024年1月以降のパートタイム労働者比率は最新の雇用保険データなどを用いて計算された結果、2013年12月までに比べて大きく低下した。しかし、就業形態別の労働者数にはベンチマークが存在しないため、2023年12月以前のパートタイム労働者比率は旧ベンチマークのままとなる。この結果、パートタイム労働者数、パートタイム労働者比率の水準は2024年1月に大きく低下した。しかし、常用雇用指数はベンチマーク更新に伴い遡及改定され、断層のない前年比が計算できるが、就業形態別の常用雇用は2013年12月以前が旧ベンチマーク、2024年1月が新ベンチマークのパートタイム労働者比率を用いて計算されているため、前年比に断層が生じてしまっているのである。

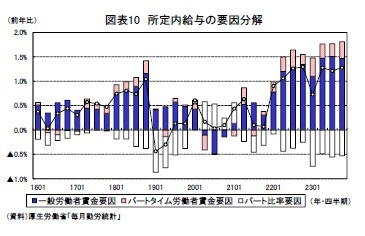

2023年の春闘賃上げ率がベースアップで2%程度となったにもかかわらず、2023年の所定内給与の伸びが1%台前半にとどまった主な要因は、賃金水準が相対的に低いパートタイム労働者比率の上昇によって平均賃金が大きく押し下げられたためであった(図表10)。しかし、新ベンチマークによる2023年のパートタイム労働者比率(参考値)が旧ベンチマークによる公表値よりも低くなったことを踏まえれば、2023年のパートタイム労働者比率の公表値は実態よりも高く、その結果として労働者全体の平均賃金の伸びは過小となっていた可能性が高い。

2023年の春闘賃上げ率がベースアップで2%程度となったにもかかわらず、2023年の所定内給与の伸びが1%台前半にとどまった主な要因は、賃金水準が相対的に低いパートタイム労働者比率の上昇によって平均賃金が大きく押し下げられたためであった(図表10)。しかし、新ベンチマークによる2023年のパートタイム労働者比率(参考値)が旧ベンチマークによる公表値よりも低くなったことを踏まえれば、2023年のパートタイム労働者比率の公表値は実態よりも高く、その結果として労働者全体の平均賃金の伸びは過小となっていた可能性が高い。筆者は、2024年6月、7月の実質賃金上昇率がプラスになった際、「パートタイム労働者が減少し、雇用の非正規化に歯止めがかかったことが平均賃金を押し上げているのか?」という質問を受けた。質問者は、公表資料で2024年1月以降、パートタイム労働者が前年比で減少していることを確認した上でこの質問をしている。しかし、実際には2024年1月以降の賃金上昇率はベンチマーク更新の影響を除いた上で計算されており、ベンチマーク更新の影響を除いたパートタイム労働者比率は上昇している。つまり、毎月勤労統計上は、パートタイム労働者比率の上昇によって平均賃金は押し下げられていることになる。しかし、一般の統計利用者がこれを読み解くことはほぼ不可能だろう。

(望まれる毎月勤労統計の遡及改定)

毎月勤労統計は、ベンチマークが存在する常用労働者以外の項目(賃金、労働時間等)については、遡及改定しないことを原則としている。しかし、現在の毎月勤労統計を巡る様々な問題の根底には、一度公表されたものは遡及改定すべきではないという考え方があるように思われる。

確かに、過去のデータが大幅に遡及改定されることは、リアルタイムで景気を正確に把握することを目的としているエコノミストにとって望ましいものではない。しかし、経済統計にとってより重要なことは遡及改定によって過去の数値が変わったとしても、その時点で最新の情報に基づいたより実態に近いと考えられる時系列データが存在していることである。

春闘賃上げ率が約30年ぶりの高さとなり、賃金動向に対する注目がより高まる中、毎月の賃金動向を把握することが出来る唯一の統計である毎月勤労統計の信頼性に疑念があることは極めて深刻な事態と考えられる。

現在の毎月勤労統計は、作成・公表方法が一貫していない、毎年1月のサンプル入れ替えや数年に一度のベンチマーク更新によって断層が生じる、指数と変動率との間の整合性が取れていない、など問題が多すぎる。統計の作成方法を見直し、ベンチマーク更新やサンプル入れ替えによる断層を同一基準で調整した上で、過去に遡ってデータを改定することによって、統計利用者が安心してデータを使えるよう再度見直しを行うべきである。

毎月勤労統計は、ベンチマークが存在する常用労働者以外の項目(賃金、労働時間等)については、遡及改定しないことを原則としている。しかし、現在の毎月勤労統計を巡る様々な問題の根底には、一度公表されたものは遡及改定すべきではないという考え方があるように思われる。

確かに、過去のデータが大幅に遡及改定されることは、リアルタイムで景気を正確に把握することを目的としているエコノミストにとって望ましいものではない。しかし、経済統計にとってより重要なことは遡及改定によって過去の数値が変わったとしても、その時点で最新の情報に基づいたより実態に近いと考えられる時系列データが存在していることである。

春闘賃上げ率が約30年ぶりの高さとなり、賃金動向に対する注目がより高まる中、毎月の賃金動向を把握することが出来る唯一の統計である毎月勤労統計の信頼性に疑念があることは極めて深刻な事態と考えられる。

現在の毎月勤労統計は、作成・公表方法が一貫していない、毎年1月のサンプル入れ替えや数年に一度のベンチマーク更新によって断層が生じる、指数と変動率との間の整合性が取れていない、など問題が多すぎる。統計の作成方法を見直し、ベンチマーク更新やサンプル入れ替えによる断層を同一基準で調整した上で、過去に遡ってデータを改定することによって、統計利用者が安心してデータを使えるよう再度見直しを行うべきである。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年11月05日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【求められる毎月勤労統計の再見直し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

求められる毎月勤労統計の再見直しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!