- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- ジョブ型人事指針を読む(上)-先行20社の事例より:ジョブ型人事の基本と目的

ジョブ型人事指針を読む(上)-先行20社の事例より:ジョブ型人事の基本と目的

総合政策研究部 主任研究員 小原 一隆

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ジョブ型人事制度は、グローバル競争力の強化やデジタルトランスフォーメーション(DX)推進等、現代の企業が直面する課題に対処するために導入されている。多くの企業が自社の戦略に応じた導入方法を採用しているが、その制度設計や導入範囲は企業ごとに特徴がある。本レポートでは、ジョブ型人事制度の基本(全体の枠組みや設計)、目的(導入の狙いと背景)について、企業事例を紹介し、ジョブ型人事の基本的な理解を提供する3。

1 政府は、日本企業の競争力維持のため、ジョブ型人事の導入を進めるとしているが、今後各企業において、ジョブ型人事の導入の検討に際しての情報提供の位置づけ。20社の事例を紹介している。

2 ただし、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023年改訂版においては、「今後年内に、職務給(ジョブ型人事)の日本企業の人材確保の上での目的、ジョブの整理・くくり方、これらに基づく人材の配置・育成・評価方法、ポスティング制度、リ・スキリングの方法、従業員のパフォーマンス改善計画(PIP)、賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係、休暇制度等について、事例を整理し、個々の企業が制度の導入を行うために参考となるよう、自由度を持ったものとする。中小・小規模企業等の導入事例も紹介する。また、ジョブ型人事(職務給)の導入を行う場合においても、順次導入、あるいは、その適用に当たっても、スキルだけでなく個々人のパフォーマンスや適格性を勘案することも、あり得ることを併せて示す。以下、いくつかの導入事例を示すが、更に多様なモデルを示すため、記述のとおり、年内に、個々の企業が具体的に参考にできるよう、事例集を、民間企業実務者を中心とした分科会で取りまとめる。」としており、8か月遅れの提示となったと言えよう。また、判例等については触れられていない。

3 本稿では特に断りのない限りジョブ型は「日本型ジョブ型」を指すものとする。

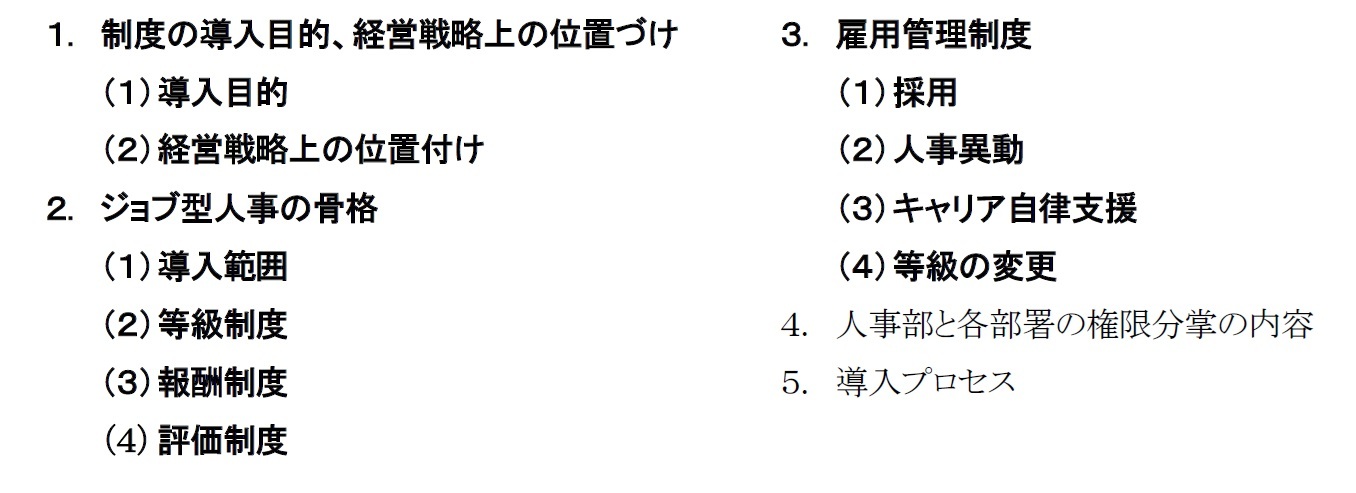

2――ジョブ型人事指針の内容

20社は三位一体労働市場改革分科会に出席し、ヒアリングに対して極めて詳細に回答している。

4 有斐閣「法律用語辞典」第4版

(1) 制度の導入目的および (2) 経営戦略上の位置づけ

企業がジョブ型人事を導入する目的は様々だが、ひとことで言うと、環境の変化への適応である。グローバル化、DXの推進、業績の悪化、合併、退職者増加等の変化に、従前のメンバーシップ型の人事制度では立ち行かなくなったと言える。人材の最適配置と業務効率化や、従業員が自律的にキャリアを築き、変化に対応する能力を高めることが求められている。ジョブ型人事は、企業の戦略実行に必要な人材を育成し、迅速に適切な役割に配置するための枠組みを提供するとされる。

1) グローバル化への対応

多くの企業は、グローバル市場での競争力強化を目指してジョブ型制度を導入した。国際市場での事業展開を背景に、柔軟な人材配置と職務ベースの評価・処遇が必要となっていた。例えば日立製作所等はグローバル事業拡大に伴い、従前の年功序列やメンバーシップ型の雇用制度では限界があると判断したことが背景にある。

2) 変化に対応できる組織の構築

デジタルトランスフォーメーション(DX)や技術革新等、事業環境の急速な変化に対応するため、従来の組織体制では硬直が課題となっていた。各社は変化に強い柔軟な組織を構築するため、ジョブ型を導入して社員の適切な配置や評価を行うことを目指す。富士通やKDDIは、特にこの観点から、DX推進のためにジョブ型制度を導入している。

3) 社員の自律的なキャリア形成支援

社員が自身のキャリアを主体的に描き、それに基づいたスキルアップを支援することが多くの企業での導入目的となっている。例えばアフラック生命保険や資生堂等は、従業員のキャリア自立を支援するための透明性のある評価と処遇を重視し、ジョブ型制度を導入している。

4) 経営戦略と人事戦略の連動

人事戦略は経営戦略とリンクすることが必要である。先に事業戦略を明確化し、それに対して必要な組織の設計、ポジションの定義を行い、現有人材を当てはめる。足りない場合はリ・スキリングや外部調達により、ギャップを解消する。

1) 事業統合と事業転換への対応

レゾナック・ホールディングスは、昭和電工と日立化成の事業統合を景気に、事業構造を大きく転換する必要があったことで、この転換を支える柔軟な組織運営を目指してジョブ型制度へと移行した。

2) 若手の外資系転職対策

富士通は、2015年頃から、若手社員の外資系企業への転職が増加したことを契機とし、人材の吸引力やリテンションを強化し、外部労働市場で競争できる人事制度への転換を目指した。

3) 業績低迷等の危機からの脱却

過去に4期連続最終赤字を計上するといった業績低迷による危機感(ソニーグループ)や、品質問題を契機とするガバナンス改革の一環(三菱マテリアル)で、人事制度改革に取り組むことになり、ジョブ型制度の導入につながった。

・大手企業はグローバル市場での競争力向上と、多様な人材を活用するためのジョブ型制度導入に動いている。多くの企業が、グローバル市場で適切な人材を迅速に配置し、事業成長を図ることを目指している。

・年功序列や職能資格制度が、組織の硬直化や人材の成長停滞を招いているという問題意識も、ジョブ型制度の導入動機として挙げられる。年齢や勤続年数に依存しない公平な評価を実現することで、社員のモチベーション向上やパフォーマンス向上が期待されている。

・社員が自律的にキャリアを形成し、自身のスキルを発揮できる環境作りも、ジョブ型制度の重要な目的となっている。企業で、社員のキャリア自律を支援する制度設計に力を入れている。

・ジョブ型制度は経営戦略と連動する形で導入されており、特にDXや新事業開発等の分野で、柔軟な組織運営と迅速な人材配置が求められている。

(1) 導入範囲

ジョブ型人事制度の導入範囲は企業ごとに異なるが、一般的にはまず管理職や専門職を対象に適用が始まり、段階的に一般社員や他の部門へと拡大されるケースが多い。全社一斉に導入する企業もあるが、これは例外的である。また、導入範囲は企業の業種や業態によっても大きく影響を受ける。

(共通する取り組み)

1) 段階的導入の採用

多くの企業が、全社一斉導入ではなく、まず特定の部署や職種から段階的にジョブ型を導入する方式を採用している。特に、管理職や専門職に導入し、その後一般社員や他の部門へと広げていくことが一般的である。

(独自性のある取り組み)

1) 全社一斉導入

パナソニック コネクトのように、特定のタイミングで全社員に一斉にジョブ型人事制度を導入した企業もある。これは、新しい組織形態や事業戦略と連動して、迅速に対応を図るための措置といえる。

2) 部門ごとの異なる導入範囲

ソニーグループのように、グループ会社ごとの業務内容や事業戦略に応じて、導入範囲を調整するアプローチを採用している企業もある。これにより、部門ごとの必要性に応じた柔軟な適用が可能となっている。

3) 「一国二制度」的運用

三菱UFJ信託銀行は、ジョブ型とメンバーシップ型を併用する「一国二制度」を採用している。アクティブファンドマネージャー等、一部の職務にはジョブ型を導入し、その他は従来のメンバーシップ型を維持。職務に応じた柔軟な制度運用を行い、キャリア自律と競争力強化を両立させている。

(まとめ)

・全社一斉導入よりも、パイロットプロジェクトを経て段階的に導入を進める企業が多数である。これにより、制度の有効性や課題を事前に確認し、柔軟に対応することができる。

・企業の戦略や業務内容に応じて、導入範囲を調整することが効果的である。特に、専門職や管理職から始めるアプローチが一般的である。

・一部企業では全社一斉導入を行っているが、これは例外的なケースである。

(2024年09月27日「基礎研レポート」)

03-3512-1864

- 【職歴】

1996年 日本生命保険相互会社入社

主に資産運用部門にて融資関連部署を歴任

(海外プロジェクトファイナンス、国内企業向け貸付等)

2022年 株式会社ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・公益社団法人日本証券アナリスト協会

小原 一隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | 石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/08/01 | 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状 | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/04/11 | 万博のミャクミャク硬貨の向こう側-記念と責任の間に | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/03/25 | 米国で広がる“出社義務化”の動きと日本企業の針路~人的資本経営の視点から~ | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ジョブ型人事指針を読む(上)-先行20社の事例より:ジョブ型人事の基本と目的】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ジョブ型人事指針を読む(上)-先行20社の事例より:ジョブ型人事の基本と目的のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!