- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 高齢者就業への期待と課題(中国)

2024年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――日本と中国の高齢者の就業状況

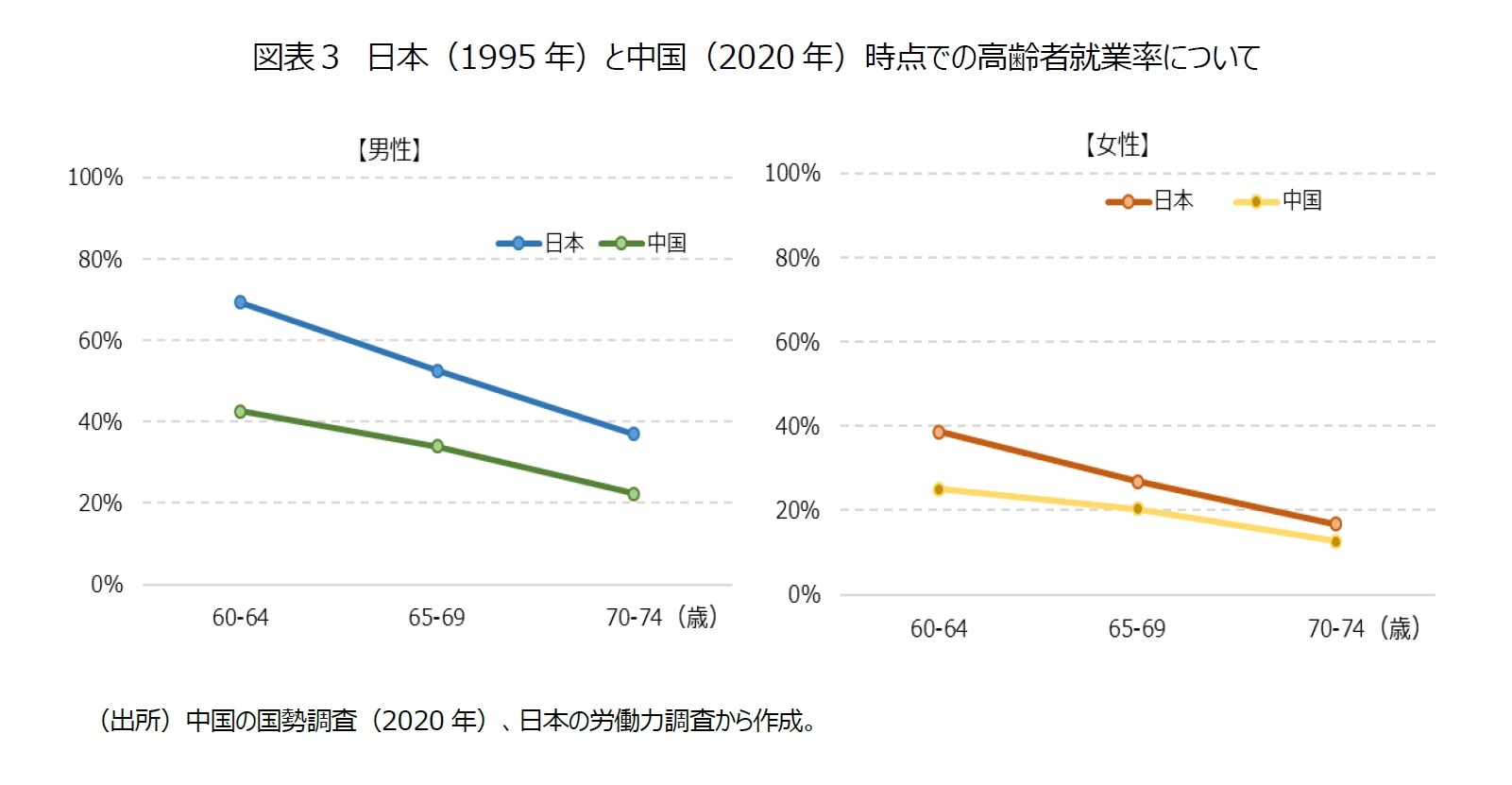

例えば、高齢化という視点から日本と中国の就業率をみると、2020年時点で中国の高齢化率(65歳以上が総人口に占める割合)は13.5%で、日本がそれに近い1995年(高齢化率14.6%)の高齢者の就業率を比較してみる。

日本と中国の定年退職年齢が異なる点や高齢者の就労に関する法整備の有無などに留意する必要はあるが、65歳以上の就業率について、日本・男性は35.0%、中国・男性は22.5%となっている。また、日本・女性の場合は15.1%、中国・女性の場合は12.5%となっており、日中間では特に男性において、老後の生活のあり方や収入源の確保の仕方が大きく違うことが分かる。

更に、中国の定年退職年齢である60歳を含めた5歳年齢区分ごとに60-64歳、65-69歳、70-74歳の時点での就業率を男女で比較してみると、男性で60-64歳の場合、日本は69.3%6、中国は42.5%,65-69歳の場合、日本は52.5%、中国は33.9%,70-74歳の場合、日本は37.0%、中国は22.3%となっている(図表3)。日本と中国の男性では特に60歳時点における就業率に大きな差があることが分かる。

一方、女性で60-64歳の場合、日本は38.7%、中国は25.1%,65-69歳の場合、日本は26.9%、中国は20.3%、70-74歳の場合、日本は16.8%、中国は12.7%となっている。日本は1960年代以降、高齢者の就業を促進する制度整備を長期にわたって整備している点からも、日中間で高齢者自身が働くことへの意識、社会における高齢者の就業についての意識が大きく異なることがうかがえる。日本はそれが特に男性の就業率の高さに表れていると考えられる。

例えば、高齢化という視点から日本と中国の就業率をみると、2020年時点で中国の高齢化率(65歳以上が総人口に占める割合)は13.5%で、日本がそれに近い1995年(高齢化率14.6%)の高齢者の就業率を比較してみる。

日本と中国の定年退職年齢が異なる点や高齢者の就労に関する法整備の有無などに留意する必要はあるが、65歳以上の就業率について、日本・男性は35.0%、中国・男性は22.5%となっている。また、日本・女性の場合は15.1%、中国・女性の場合は12.5%となっており、日中間では特に男性において、老後の生活のあり方や収入源の確保の仕方が大きく違うことが分かる。

更に、中国の定年退職年齢である60歳を含めた5歳年齢区分ごとに60-64歳、65-69歳、70-74歳の時点での就業率を男女で比較してみると、男性で60-64歳の場合、日本は69.3%6、中国は42.5%,65-69歳の場合、日本は52.5%、中国は33.9%,70-74歳の場合、日本は37.0%、中国は22.3%となっている(図表3)。日本と中国の男性では特に60歳時点における就業率に大きな差があることが分かる。

一方、女性で60-64歳の場合、日本は38.7%、中国は25.1%,65-69歳の場合、日本は26.9%、中国は20.3%、70-74歳の場合、日本は16.8%、中国は12.7%となっている。日本は1960年代以降、高齢者の就業を促進する制度整備を長期にわたって整備している点からも、日中間で高齢者自身が働くことへの意識、社会における高齢者の就業についての意識が大きく異なることがうかがえる。日本はそれが特に男性の就業率の高さに表れていると考えられる。

6 日本のデータについては、e-Statの「労働力調査 基本集計 全都道府県 年次」の「年齢階級別労働力人口比率 就業率及び完全失業率(1953年~)」に基づいている。https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0002060049 2024年3月21日取得。

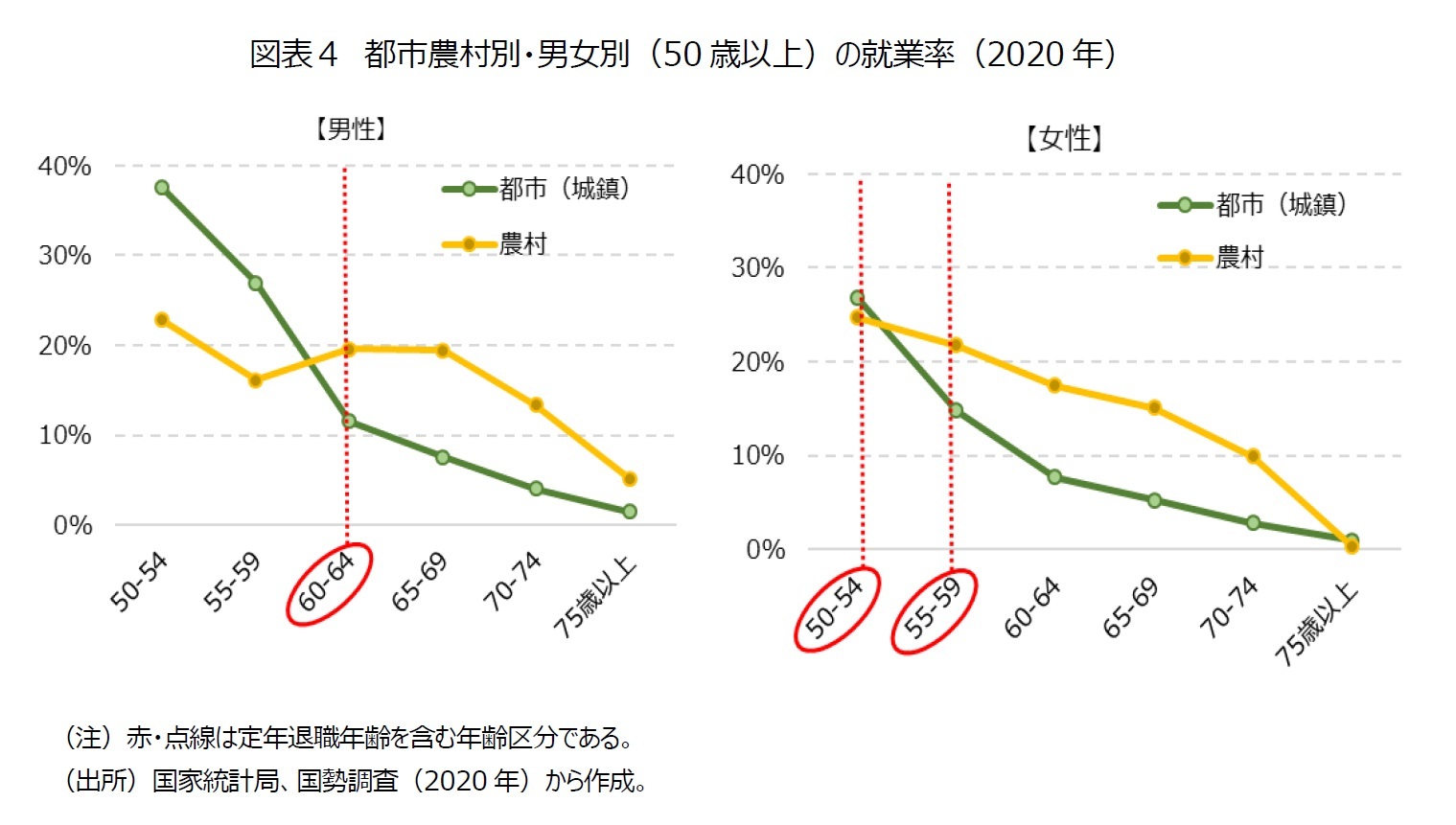

更に、男性は60-64歳時点、女性は55-59歳時点で都市と農村の就業率が逆転する現象もおきている。定年退職年齢以降の就業率は農村における農業を中心とした就業率によって維持されていることになる。都市部の男性で定年退職年齢以降の就業率はおよそ10%を下回り、女性(55歳)でも同様に低い状況にある。特に都市部の女性については、自身の孫の養育による現役層(自身の子ども世代)へのサポートといった養育方面での需要が高く、就業率の向上に結び付きにくい点も挙げられる。

中国では特に都市部の女性の平均寿命が延びているのに加えて、女性の定年退職年齢が男性よりも早く設定されているため、就労期間が特に短い状況にある。今後、更に平均寿命が延びることを考えると、都市部の女性の老後の生活における収入源の確保がより重要な課題となり得る。

7 ここでは国勢調査における「城市」と「鎮」を都市としてみなしている。

中国では特に都市部の女性の平均寿命が延びているのに加えて、女性の定年退職年齢が男性よりも早く設定されているため、就労期間が特に短い状況にある。今後、更に平均寿命が延びることを考えると、都市部の女性の老後の生活における収入源の確保がより重要な課題となり得る。

7 ここでは国勢調査における「城市」と「鎮」を都市としてみなしている。

6――高齢者の雇用促進と課題

中国では生産年齢人口はすでに減少に転じており、労働力人口の更なる減少が経済成長に影響を及ぼす可能性もある。また、年金、医療、介護といった長寿リスクに備える上でも高齢者の就業継続や定年後の再就職などが重要な課題となりつつある。政府は2025年をめどに定年退職年齢の延長に関する政策の策定を予定しており、更に高齢者の再就職支援の促進に向けた動き8もある。しかし、都市部では老後の生活の主な収入源として公的年金への依存度が高く、加えて就業率は低いままである。

都市の就労者が加入する都市職工年金の財政は2035年に積立金が枯渇すると推算されており、これまでほぼ毎年引き上げられていた年金給付額も調整を余儀なくされる懸念もある。つまり、今後、政府は老後の生活の安定に向けてより長く働くための政策促進という方向に向かうと考えられる。特に、前期高齢者と位置付ける60-69歳に期待を寄せており、能力の向上、法整備を促進するとしている9。

ただし、政府が高齢者の就業や雇用の促進をはかるとしてもそこに至るまで解決すべき課題が山積している。まず、現状として都市部の高齢者の多くは定年退職後は自身の孫世代を養育することで、現役世代の就労を支えるといった家族扶養の役割を担っている(特に女性)点が挙げられる。中国では1990年代の国有企業改革で職場内に設置されていた託児所が廃止されて以降、育児の再家族化が進行している。3歳児以下の入園率は2.7%とされており、政府は現役世代の子育てプレッシャーを改善するために託児所や幼稚園の拡充を目指すとしている。拡充が進めば、現役世代の出産後の職場復帰を促進するだけでなく、高齢者の再就職にも有効と考えらえる。ただし、職場復帰する現役世代としては小さな子どもの養育は自身の親世代にまかせることを望む声も根強く、託児所設置などの量の拡充のみならず、安心して子どもを預けられる質の向上も併せて求められることになる。

また、高齢者の就業に対する社会の意識醸成、企業を巻き込んだ就業機会の創出、関連する法整備も必要となる。「2022年高齢者退職・再就職の調査研究報告」10では、高齢の両親の就業についての子ども世代の意見についても調査している。それによると、高齢者の就業について35.7%が賛成しているが、25.3%は高齢の両親が仕事で疲れてほしくない、退職後は休んでもらいたいと思っており、24.7%が高齢の両親が心配という回答であった。定年退職後、または高齢になって本人が働きたいと望んだとしても家族やその子どもが賛成しないという可能性もある11。

また、企業を巻き込んだ就業機会の創出、関連する法整備について、現行法では「労働者が法定の退職年齢に達したとき、労働契約が終了する」となっている。定年退職年齢が年金受給開始年齢であることからも、高齢者のその後の基本的生存権は社会保険の受給によって保障されると認識されてきた12。つまり、企業にその期間の延長を求める必要がある。日本でも1960年代に労働人口の減少によって、高齢者福祉法、中高年齢者等雇用促進法など法律を順次整備し、就業機会を創出および確保してきた経緯がある。現在の中国において、各企業にどのようにそれをどのように求めていくかが今後の課題となる。

その一方で、高齢者の就業を促進するとしても、高齢者側と会社側との間で必要とする人材や能力のミスマッチが考えられる。現在60歳以上の高齢者には文化大革命などの政治闘争によって勉学や学習の機会を喪失している者も多い。企業側がまさに必要とするデジタル人材などの需要は若年層に向けられている。こういった点からも高齢者の就業対策は、まず、専門技術を持ち、それを活用した上で再就職が可能な人材などを起点に実施されるべきであろう。

高齢者の就業継続や再就職は単に定年退職年齢・年金受給開始年齢の引き上げのみならず、孫の養育などこれまで家族化された機能の外部化も必要となる。本来であれば数十年という時間を通じて順次法整備、社会の意識の醸成、サービスの拡充を整備していくべきであろうが、現在の中国にはそのような猶予は残されていない。

8 中華人民共和国中央人民政府「関于加強新時代老齢工作的意見」、2021年11月24日、

https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/24/content_5653181.htm 2024年3月22日取得。

9 「国務院関于加強和推進老齢工作進展情況的報告」、2022年9月3日、

http://www.nhc.gov.cn/wjw/mtbd/202209/2ca97b572ee34a38819cceaf5207dd1a.shtml 2024年3月22日取得。

10 「前程無憂:2022老齢群体退休再就業調研」https://www.199it.com/archives/1507664.html 2022年10月19日、2024年3月22日取得。

11 「2022年高齢者退職・再就職の調査研究報告」によると、調査対象の高齢者のうち68%が定年退職後も働きたいと強く望んでいるとした。

12 鄒庭雲(2018)「高齢化の下での中国労働法と社会保障政策の展開」、pp.122-138、九大法学117号。

(参考文献)

馮瑗「中日高齢者の就業比較について」、pp.129-137、一橋研究 第22巻第2号。

荒木康代・劉ゲツ「女性高齢者の就業に関する日中比較」、pp.39-58、経済学論集 第42巻第1号。

(2024年03月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者就業への期待と課題(中国)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者就業への期待と課題(中国)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!