- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 日本における男女間の格差とその原因を考察する-統計的差別や性別役割分担意識の解消等意識改革が必要-

日本における男女間の格差とその原因を考察する-統計的差別や性別役割分担意識の解消等意識改革が必要-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

東洋大学 准社会学部国際社会学科 准教授 姜 英淑

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

改善の速度が遅い男女間の賃金格差

ジェンダーギャップ指数は、経済、教育、健康、政治の4分野から構成されている男女格差を示す指標で、日本の各分野の順位は健康59位、教育47位、経済123位、政治138位で経済と政治分野で低い順位を記録した。特に、日本における女性の経済分野の順位が低いのは、女性管理職比率が低いことと、パートタイム労働者等女性の非正規労働者の割合が高く、男性と比べて賃金水準が低いこと等が挙げられる。

労働政策研究・研修機構(2023)3によると、日本における就業者に占める女性の割合は44.7%で、フランス(48.9%)、イギリス(47.7%)、アメリカ(47.0%)、ドイツ(46.8%)と大きな差を見せていないが、管理職に占める女性の割合は13.2%で、アメリカ(41.4%)、フランス(37.8%)、イギリス(36.5%)、ドイツ(29.2%)を大きく下回った。さらに、隣国、韓国の16.3%よりも低い数値を記録した。

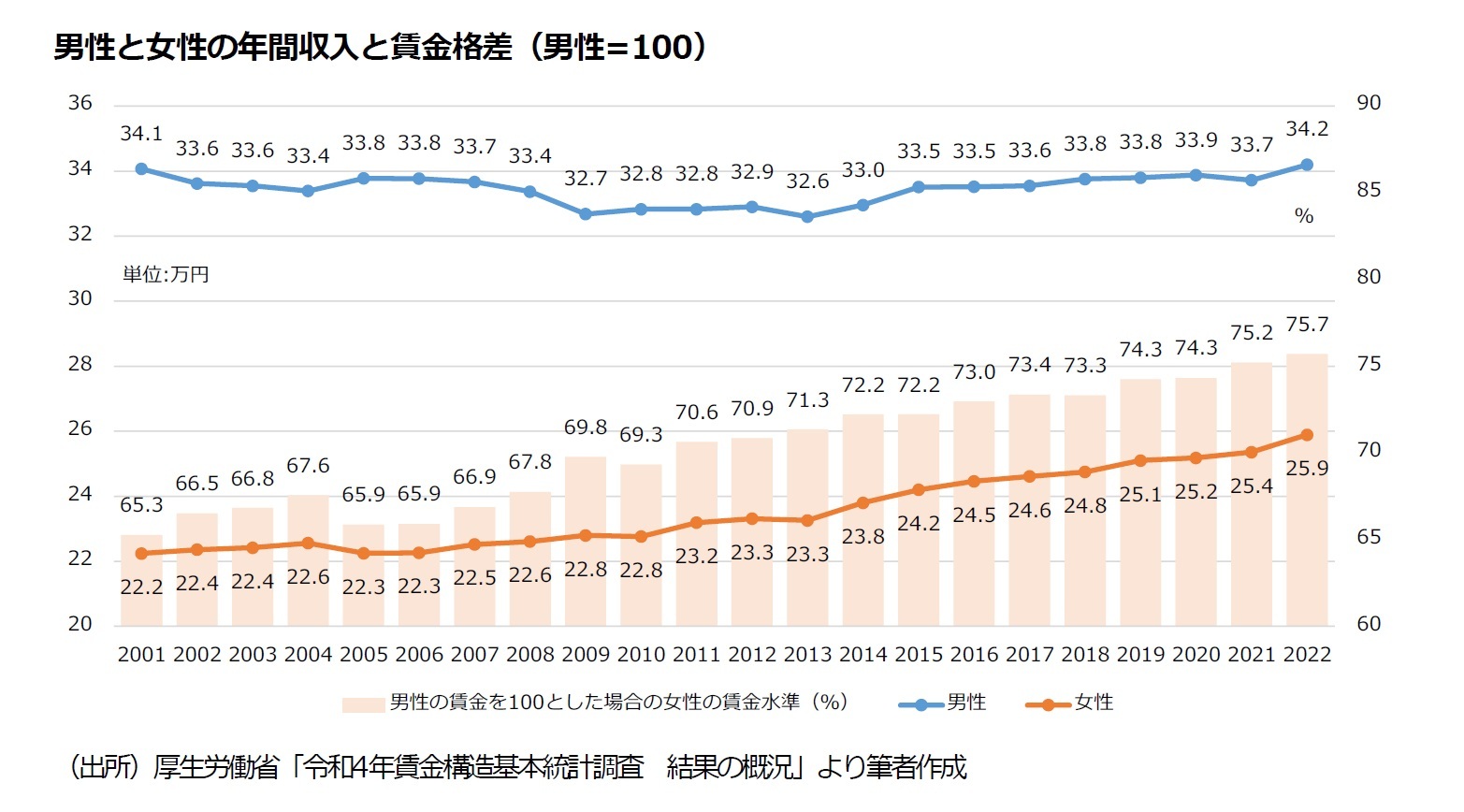

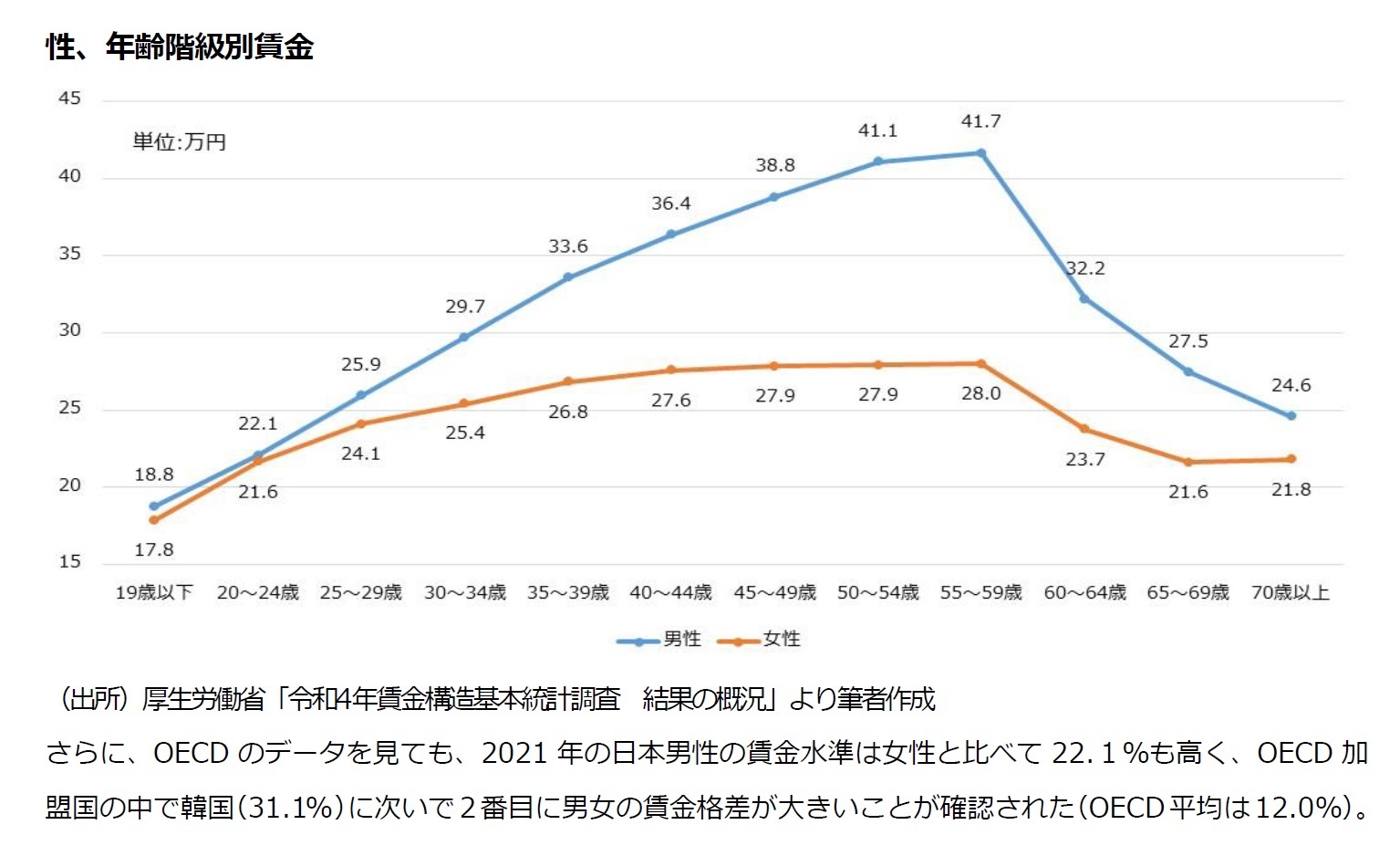

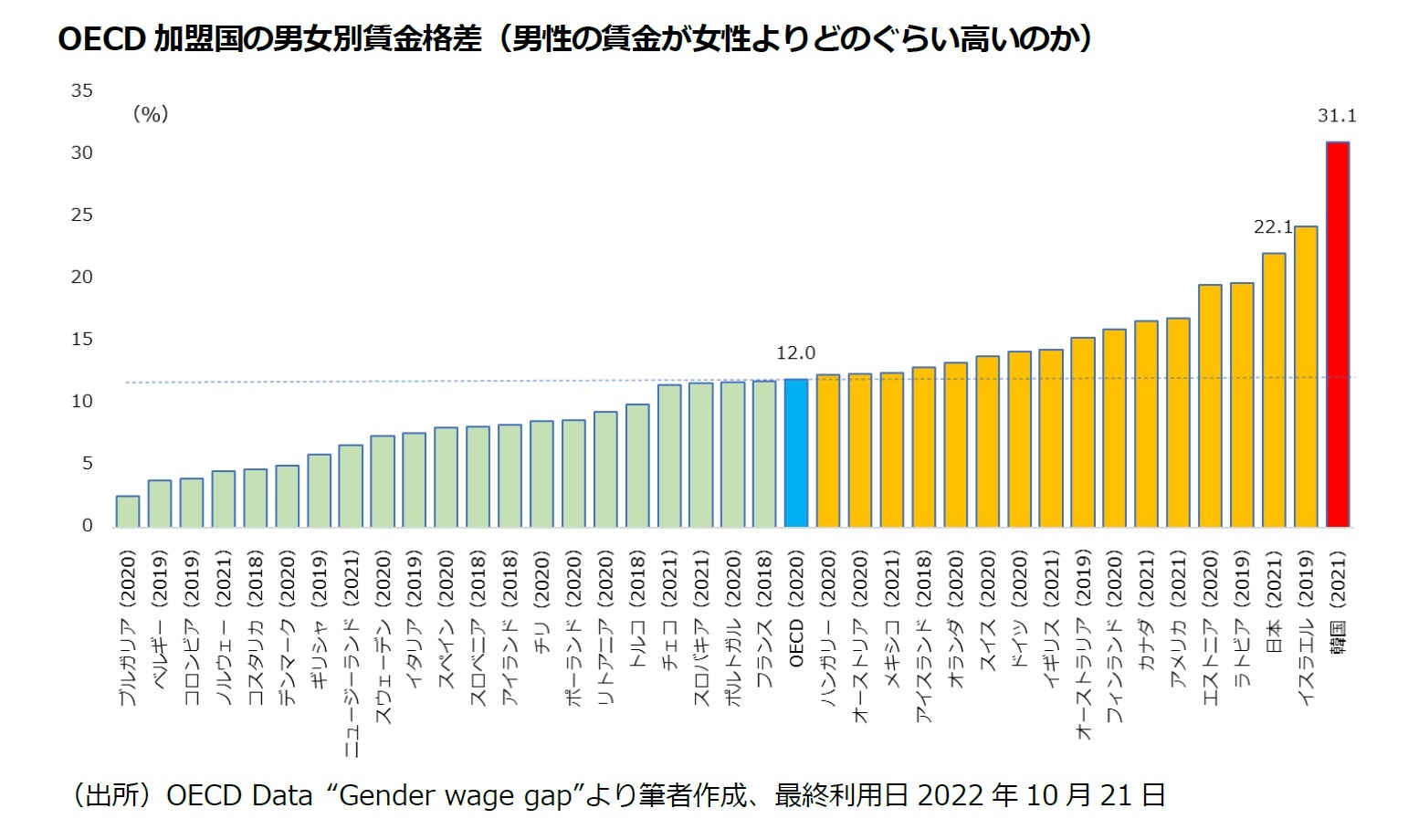

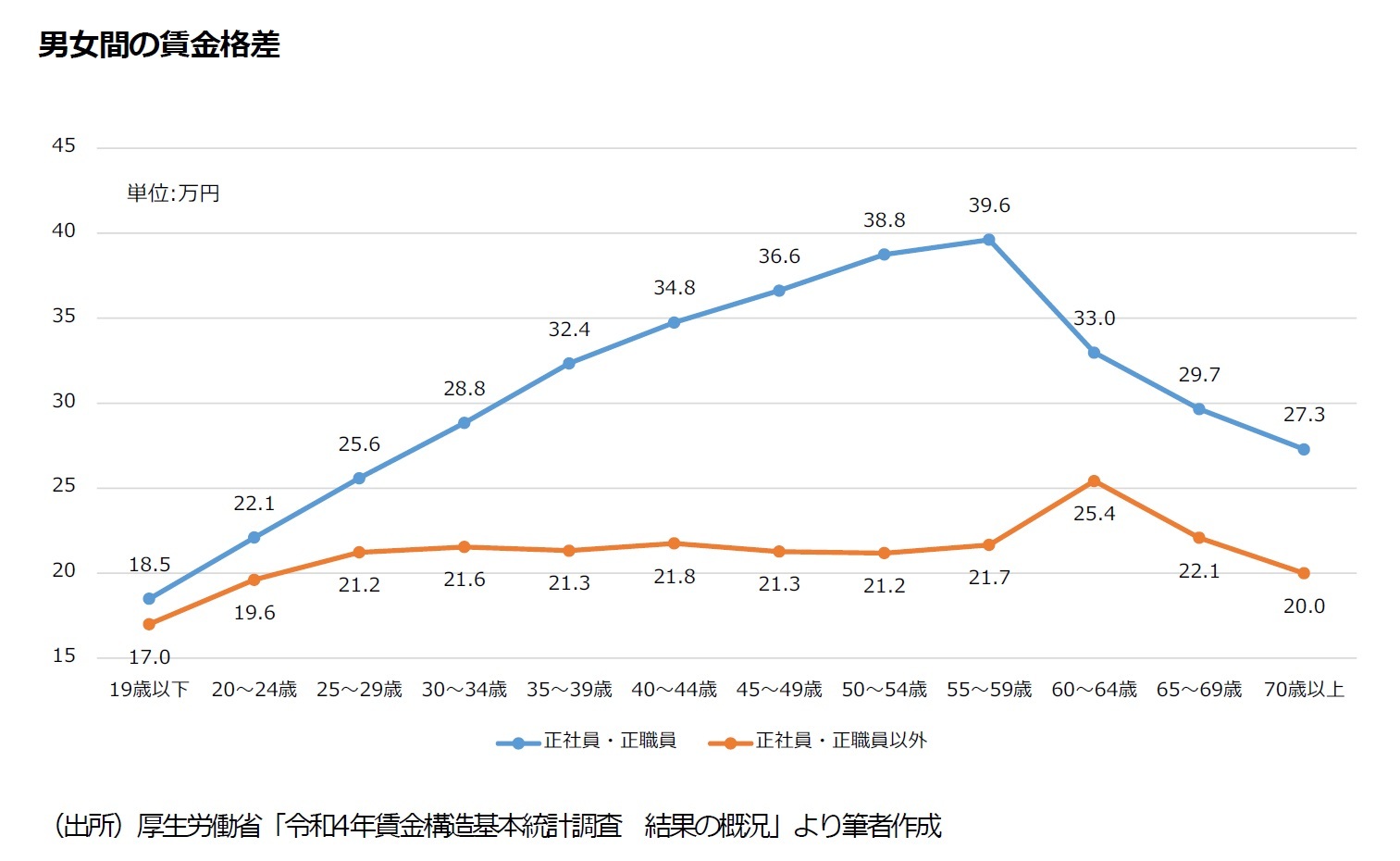

一方、厚生労働省が発表している「令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、男性の賃金を100とした場合の女性の賃金水準は2010年の69.3%から、2022年には75.7%と賃金格差は縮小したが、10年間でわずか6.4ポイントしか改善されていないことが分かった。男女別に賃金カーブをみると、男性の場合、年齢階級が高くなるにつれて賃金も高く、55~59歳で41.7万円と賃金がピークとなり、その後下降している。一方、女性の場合でも、55~59歳で28.0万円と賃金がピークとなっているが、男性に比べて賃金上昇の傾きが緩やかとなっており、非正規労働者の賃金カーブと類似していることが分かる。

1 World Economic Forum(2022)Global Gender Gap Report 2022

2 World Economic Forum(2023)Global Gender Gap Report 2023

3 労働政策研究・研修機構(2023)『データブック国際労働比較2023』

日本では男女間の賃金格差が大きい理由は?

統計的差別とは、差別を行う意図がなくても、過去の統計データに基づいた合理的判断から結果的に生じる差別をいう。つまり、まだ日本の一部の企業は、「〇割の女性が出産を機に仕事を辞める」、「女性の〇割は専業主婦になることを望んでいる」といった統計データに基づき、退職を織り込んで採用を行っており、その結果統計的差別が発生している。つまり、統計的差別の残存等により経歴断絶が起こり、男性と比べて女性の雇用率や管理職比率が低くなったことが男女間の賃金格差を広げた一つの原因であると考えられる。

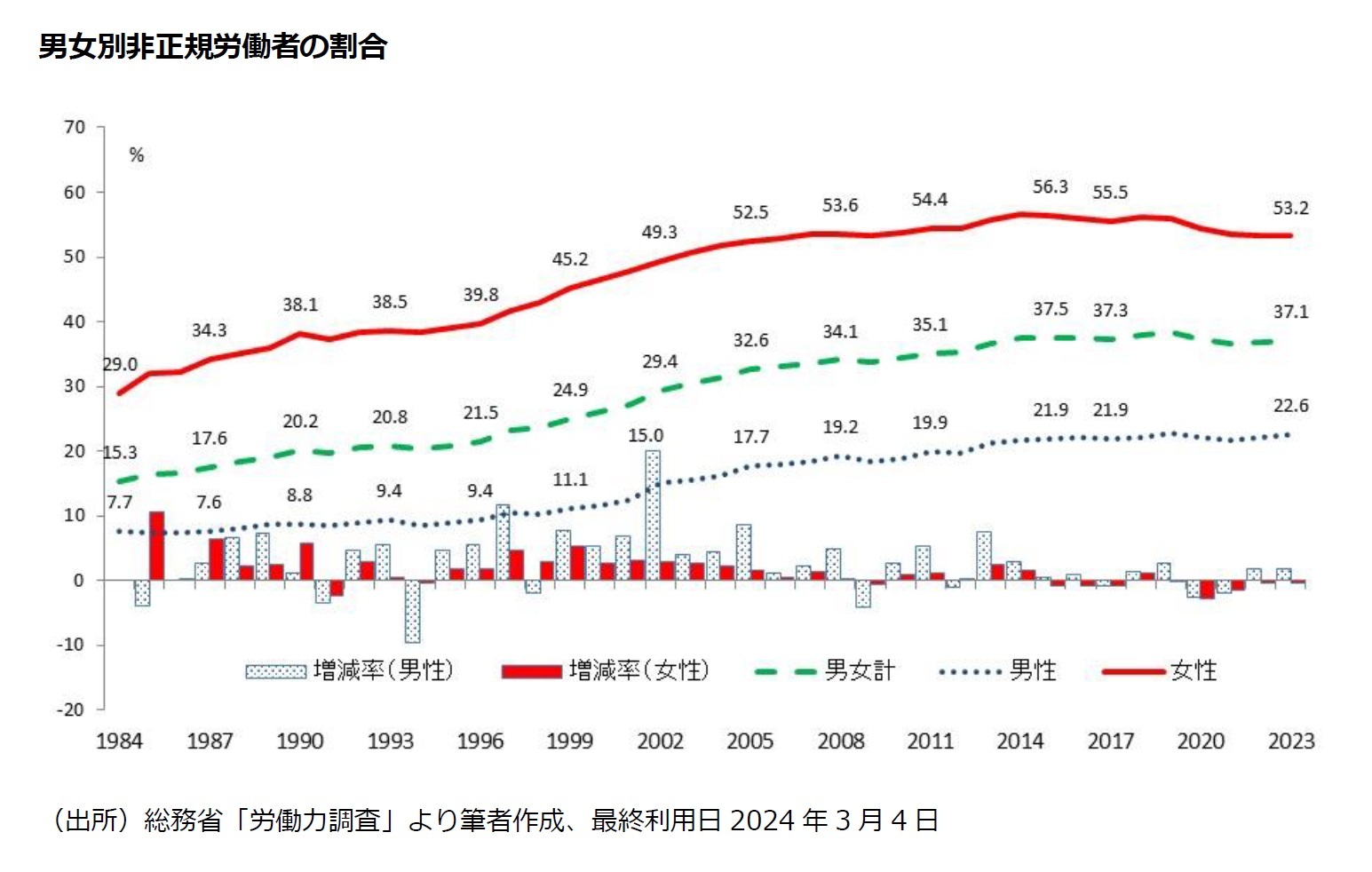

男性に比べて女性の非正規労働者の割合が高いことも男女間の賃金格差が発生する主な理由である。2023年における女性の非正規労働者の割合は53.2%で、男性の22.6%より2倍以上も高い。日本では正社員・正職員以外の賃金(1カ月)は22.1万円で、正社員・正職員の32.8万円の約67.3%に留まっていることを考慮すると、男女間の賃金格差の一因が雇用形態の違いであることが分かる5。特に女性が結婚と出産を迎える30代以降、男性と女性の非正規労働者の割合に差が発生し、賃金格差が広がっている。

政府は、男女間の賃金格差を解消するために2010年8月には「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」を発表した。ガイドラインには、男女間賃金格差の縮小に向けて、賃金や雇用管理のあり方を見直すための視点や、性別を問わず社員の活躍を促進するための実態調査票といった支援ツールなどが盛り込まれている。また、2015年8月28日には女性が活躍できる職場を目指し「「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、以下「女性活躍推進法」」を制定した(2016年4月1日施行)。さらに2022年7月8日からは女性活躍推進法の改正に基づき、常時雇用労働者301人以上の事業主を対象に、男女間賃金格差の開示が義務化され、2022年10月1日からは男性が子どもの出生後8週間以内に、最大4週間まで取得することができる「産後パパ育休」が新設された。

このような政府の対策がより効果を発揮するためには日本社会に残存している統計的差別や性別役割分担意識を解消する必要がある。意識改革で男女間の賃金格差を含めた格差がより早く改善されることを望むところである。

4 永瀬 伸⼦(2022)「⼥性管理職の増加には何が必要か」総務省

5 厚生労働省(2023)「令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

6 内閣府男女共同参画局より引用、https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/chikujyou04.html

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年03月06日「研究員の眼」)

東洋大学 准社会学部国際社会学科 准教授 姜 英淑

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本における男女間の格差とその原因を考察する-統計的差別や性別役割分担意識の解消等意識改革が必要-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本における男女間の格差とその原因を考察する-統計的差別や性別役割分担意識の解消等意識改革が必要-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!