- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 在職老齢年金の減額判定基準が月額50万円へ引上げ

2024年03月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

在職老齢年金制度は1965年に始まった。当時は退職が老後の厚生年金の受給要件だったが、高齢就業者の賃金は低水準の場合が多かったため、65歳以上の就業者(厚生年金の加入者)は年金額の8割を受給できることになった。さらに、1969年の制度改正では対象者が拡大され、65歳未満の低所得の就業者も給与に応じて年金額の8~2割を受給できるようになった。

1985年の制度改正では、厚生年金の加入対象者が65歳未満になるとともに受給の要件から退職が除かれたため、65歳以上は就労の有無にかかわらず年金の満額を受給できるようになった。他方で60代前半は基本的に加入期間と位置づけられ、従来と同様に低所得の場合にのみ一定程度の年金を受給できる仕組みとなった。

その後も、高齢者の就労を阻害しない観点と将来世代の負担を重くしない観点の双方に配慮しながら、改正が繰り返された。例えば2000年の改正では、将来世代の負担を重くしない観点から、厚生年金の加入対象者を70歳未満に拡大するとともに60代後半の高所得就業者の年金を減額する仕組みが導入され、2004年の改正ではその対象が加入者ではない70歳以降にも拡大された。一方で2020年の改正では、高齢者の就労を阻害しない観点から、60代前半の仕組みが65歳以降と同じ仕組みに変更され、減額の対象者が縮小した。

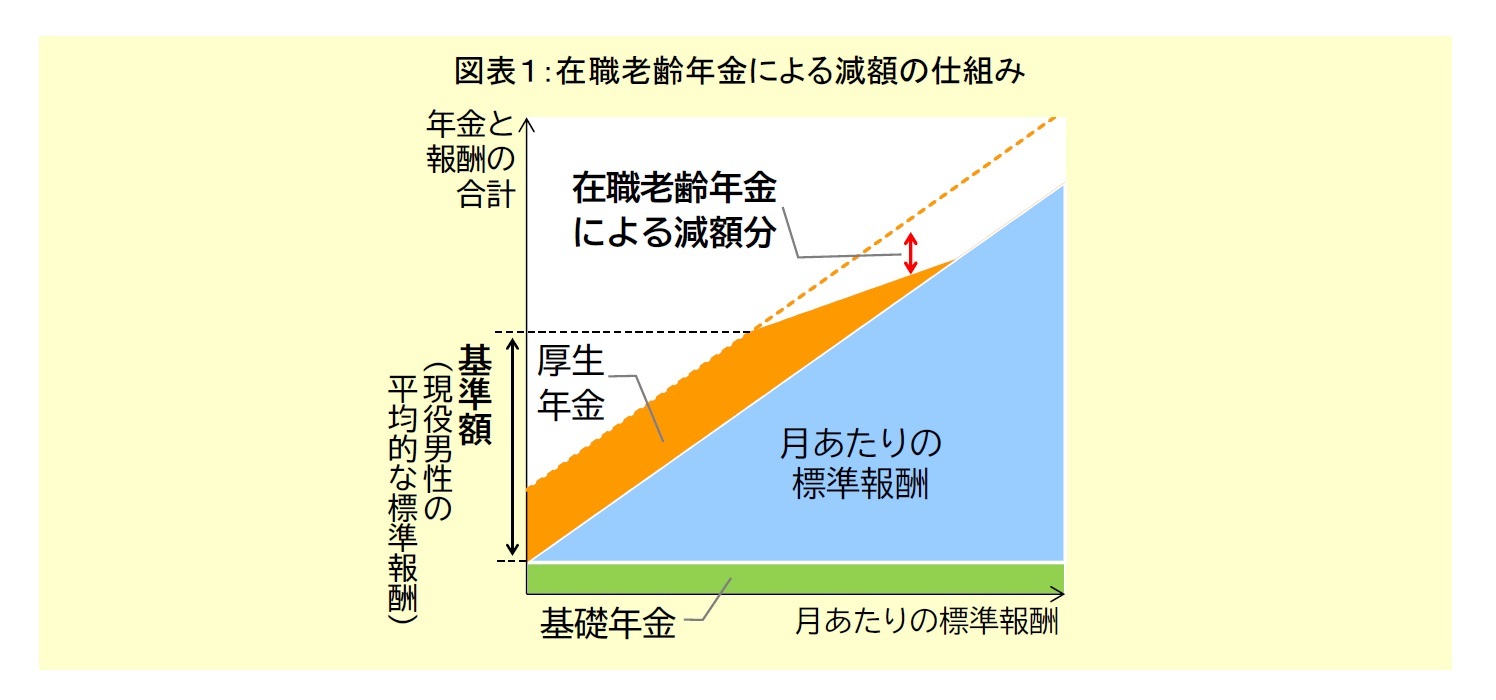

現在の仕組みでは、厚生年金が適用される形で働きながら厚生年金を受給する場合、月あたりの給与(標準報酬)と厚生年金月額の合計が基準額(法令上の「支給停止調整額」)を上回ると、上回った分の半額が厚生年金月額から減額される(図表1)。なお、減額されるのは厚生年金(いわゆる2階部分)のみで、基礎年金(いわゆる1階部分)は減額されない。

1985年の制度改正では、厚生年金の加入対象者が65歳未満になるとともに受給の要件から退職が除かれたため、65歳以上は就労の有無にかかわらず年金の満額を受給できるようになった。他方で60代前半は基本的に加入期間と位置づけられ、従来と同様に低所得の場合にのみ一定程度の年金を受給できる仕組みとなった。

その後も、高齢者の就労を阻害しない観点と将来世代の負担を重くしない観点の双方に配慮しながら、改正が繰り返された。例えば2000年の改正では、将来世代の負担を重くしない観点から、厚生年金の加入対象者を70歳未満に拡大するとともに60代後半の高所得就業者の年金を減額する仕組みが導入され、2004年の改正ではその対象が加入者ではない70歳以降にも拡大された。一方で2020年の改正では、高齢者の就労を阻害しない観点から、60代前半の仕組みが65歳以降と同じ仕組みに変更され、減額の対象者が縮小した。

現在の仕組みでは、厚生年金が適用される形で働きながら厚生年金を受給する場合、月あたりの給与(標準報酬)と厚生年金月額の合計が基準額(法令上の「支給停止調整額」)を上回ると、上回った分の半額が厚生年金月額から減額される(図表1)。なお、減額されるのは厚生年金(いわゆる2階部分)のみで、基礎年金(いわゆる1階部分)は減額されない。

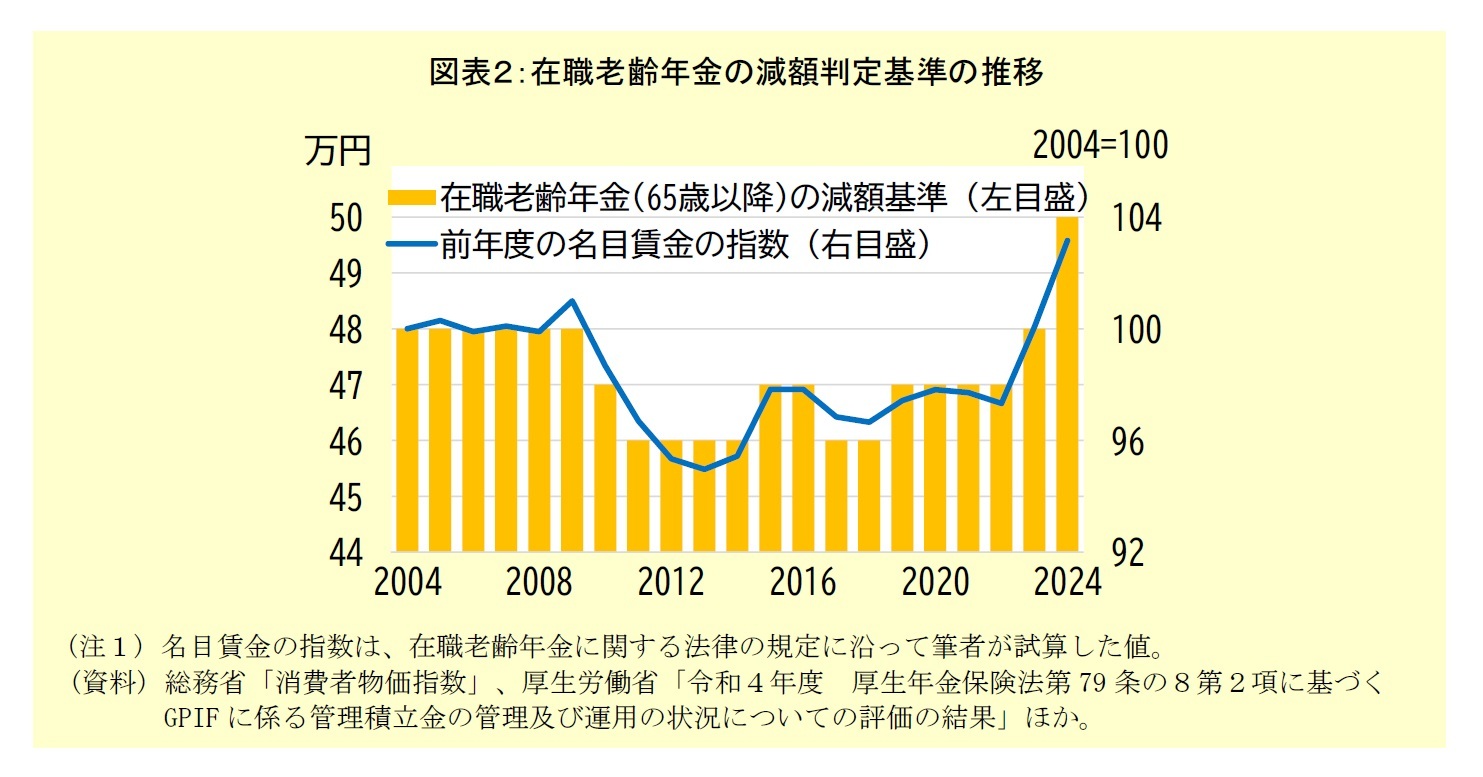

近年の厚生労働省は、高齢者の就労を阻害しない観点から在職老齢年金制度の廃止や基準額の引上げによる減額対象者の縮小を検討しているが、実現していない。2014年の改革試案(財政検証のオプション試算)には廃止を織り込み、2019年の改革試案では廃止と基準額の大幅な引上げ(当時の47万円を標準報酬月額の上限である62万円へ引き上げる案)を示したが、見直しに伴う年金財政の悪化によって将来世代の給付水準が低下することへの懸念や、見直しで恩恵を受けるのが高所得者に限られることへの不公平感などに配慮して、法案化を見送った。

2024年の改革試案や2025年の法改正に向けた審議会(社会保障審議会年金部会)の議論では、表面化した人手不足に対応するために制度の廃止や対象者の縮小が必要とする意見や、減額の対象となるのは厚生年金が適用される事業所で働いた場合に限られるため就業形態の選択に歪みをもたらしているという意見、繰下げ受給を選択すると実際には受給していなくても受給していたはずの年金額と給与から減額が判定されるため繰下げ受給の選択に歪みをもたらしているという意見、減額の基準は現行制度を維持しつつ減額の割合を2分の1から3分の1に引き下げて就労意欲の低下を防ぐべきという意見などが出ている。また、有識者からは、制度の廃止や対象者の縮小に伴う年金財政の悪化を、厚生年金の扶養手当に相当する加給年金の廃止や保険料の算定基準となる標準報酬の上限引上げで補う案も出ている。

基準額が50万円という大台に乗ることで「在職老齢年金の廃止は金持ち優遇だ」という世論が強まる可能性もあるが、50万円への引上げは社会全体の賃上げ実績を反映した結果である。表面的な金額が大台に乗ったか否かにかかわらない、冷静な国民的議論を期待したい。

2024年の改革試案や2025年の法改正に向けた審議会(社会保障審議会年金部会)の議論では、表面化した人手不足に対応するために制度の廃止や対象者の縮小が必要とする意見や、減額の対象となるのは厚生年金が適用される事業所で働いた場合に限られるため就業形態の選択に歪みをもたらしているという意見、繰下げ受給を選択すると実際には受給していなくても受給していたはずの年金額と給与から減額が判定されるため繰下げ受給の選択に歪みをもたらしているという意見、減額の基準は現行制度を維持しつつ減額の割合を2分の1から3分の1に引き下げて就労意欲の低下を防ぐべきという意見などが出ている。また、有識者からは、制度の廃止や対象者の縮小に伴う年金財政の悪化を、厚生年金の扶養手当に相当する加給年金の廃止や保険料の算定基準となる標準報酬の上限引上げで補う案も出ている。

基準額が50万円という大台に乗ることで「在職老齢年金の廃止は金持ち優遇だ」という世論が強まる可能性もあるが、50万円への引上げは社会全体の賃上げ実績を反映した結果である。表面的な金額が大台に乗ったか否かにかかわらない、冷静な国民的議論を期待したい。

(2024年03月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【在職老齢年金の減額判定基準が月額50万円へ引上げ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

在職老齢年金の減額判定基準が月額50万円へ引上げのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!