- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向

2024年01月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――属性別に見た消費志向の特徴~若者は「所有より利用」で、時には衝動買いも

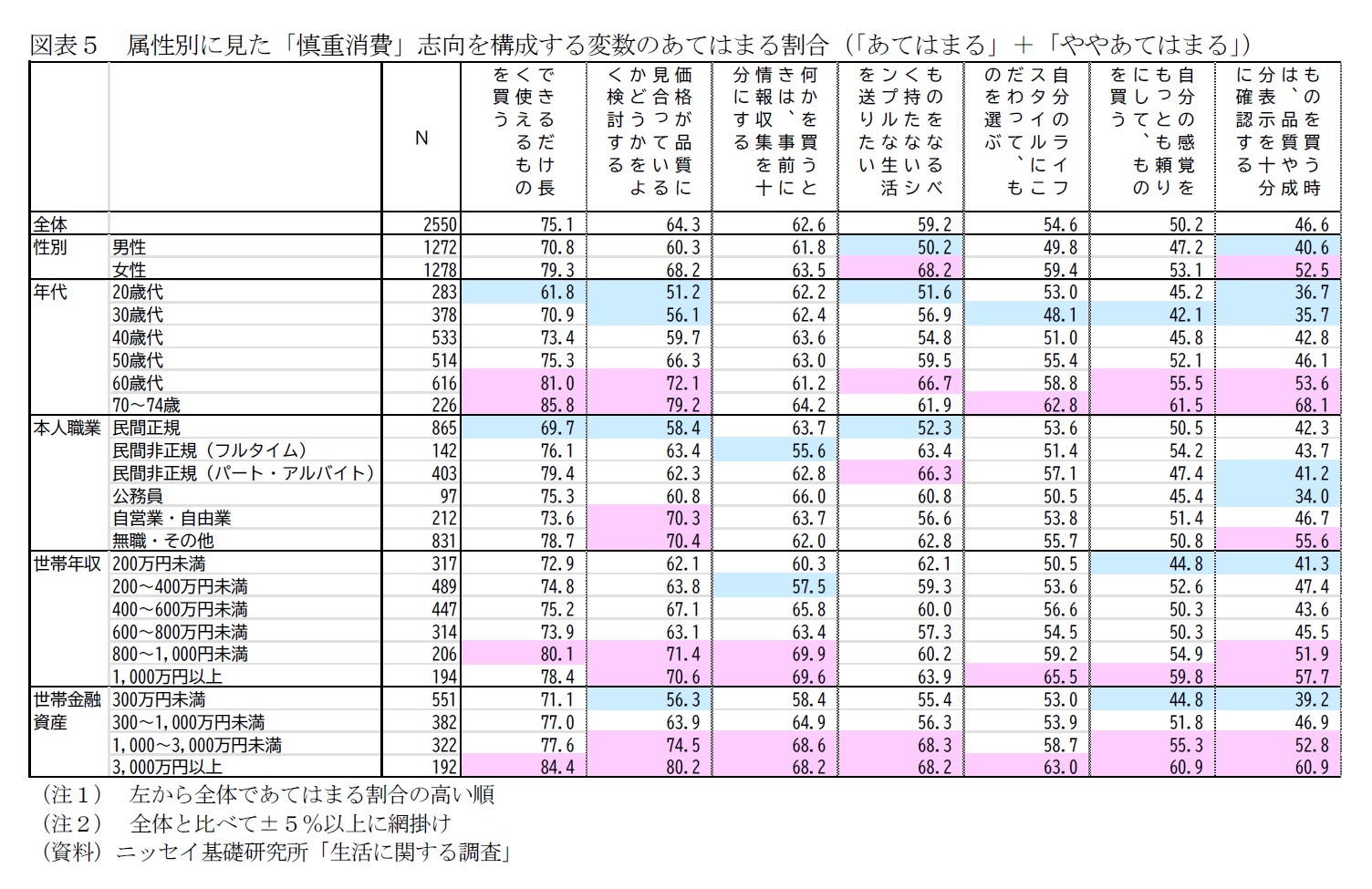

性別に見ても、あてはまる割合の順位は同様である。男女を比べると、いずれも女性が男性を上回り、特に「ものをなるべく持たないシンプルな生活を送りたい」(男性50.2%、女性68.2%、女性が+18.0%pt)や「ものを買う時は、品質や成分表示を十分に確認する」(同40.6%、同52.5%、同+11.9%pt)では女性が男性を+10%pt以上、大幅に上回る。

つまり、前述の通り、女性は「慎重消費」志向が高いが、特に(不要に)モノを増やさないことや品質の十分な確認に慎重な様子が読み取れる。

年代別に見ると、あてはまる割合の首位は、20歳代では「何かを買うときは、事前に情報収集を十分にする」(62.2%)だが(ただし、僅差で「できるだけ長く使えるものを買う」(61.8%)が続く)、30歳代以上では「できるだけ長く使えるものを買う」である。また、「何かを買うときは、事前に情報収集を十分にする」を除くと、おおむね年齢が高いほど、あてはまる割合は高い傾向がある。特に「ものを買う時は、品質や成分表示を十分に確認する」や「できるだけ長く使えるものを買う」、「価格が品質に見合っているかどうかをよく検討する」では60歳以上が20歳代を約2割以上、大幅に上回る。

つまり、前述の通り、年齢が高いほど「慎重消費」志向が高いが、シニアでは特に品質の十分な確認やコストパフォーマンスに対する意識が強い様子が読み取れる。

職業別には、あてはまる割合の首位は、いずれも「できるだけ長く使えるものを買う」である。また、職業別には「慎重消費」志向が目立って高いものはないが、相対的には無職・その他で高い。これは、繰り返しになるが、各職業を構成する性年代分布の影響であり、無職・その他では「慎重消費」志向の高い60歳以上(全体33.0%に対して55.7%)や女性(全体50.1%に対して68.8%)が多い。

世帯年収や世帯金融資産別に見ても、あてはまる割合の首位は、いずれも「できるだけ長く使えるものを買う」である。また、世帯年収や金融資産は多い方が「慎重消費」志向が高い傾向があるが、やはり「ものをなるべく持たないシンプルな生活を送りたい」を除くと、世帯年収や金融資産が多い方が、おおむねあてはまる割合は高い傾向がある。

つまり、前述の通り、女性は「慎重消費」志向が高いが、特に(不要に)モノを増やさないことや品質の十分な確認に慎重な様子が読み取れる。

年代別に見ると、あてはまる割合の首位は、20歳代では「何かを買うときは、事前に情報収集を十分にする」(62.2%)だが(ただし、僅差で「できるだけ長く使えるものを買う」(61.8%)が続く)、30歳代以上では「できるだけ長く使えるものを買う」である。また、「何かを買うときは、事前に情報収集を十分にする」を除くと、おおむね年齢が高いほど、あてはまる割合は高い傾向がある。特に「ものを買う時は、品質や成分表示を十分に確認する」や「できるだけ長く使えるものを買う」、「価格が品質に見合っているかどうかをよく検討する」では60歳以上が20歳代を約2割以上、大幅に上回る。

つまり、前述の通り、年齢が高いほど「慎重消費」志向が高いが、シニアでは特に品質の十分な確認やコストパフォーマンスに対する意識が強い様子が読み取れる。

職業別には、あてはまる割合の首位は、いずれも「できるだけ長く使えるものを買う」である。また、職業別には「慎重消費」志向が目立って高いものはないが、相対的には無職・その他で高い。これは、繰り返しになるが、各職業を構成する性年代分布の影響であり、無職・その他では「慎重消費」志向の高い60歳以上(全体33.0%に対して55.7%)や女性(全体50.1%に対して68.8%)が多い。

世帯年収や世帯金融資産別に見ても、あてはまる割合の首位は、いずれも「できるだけ長く使えるものを買う」である。また、世帯年収や金融資産は多い方が「慎重消費」志向が高い傾向があるが、やはり「ものをなるべく持たないシンプルな生活を送りたい」を除くと、世帯年収や金融資産が多い方が、おおむねあてはまる割合は高い傾向がある。

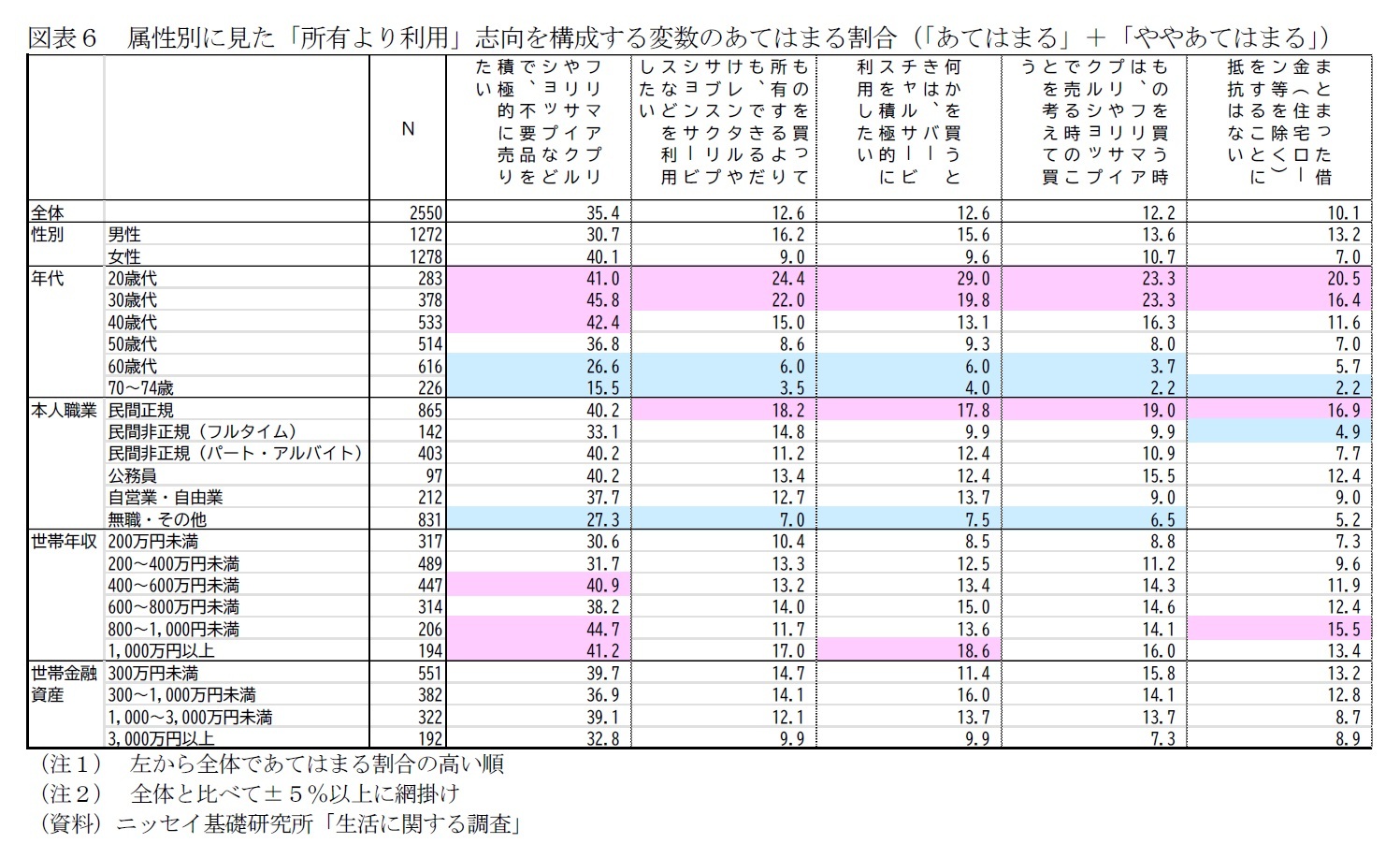

男女を比べると、男性は「ものを買って所有するよりも、できるだけレンタルやサブスクリプションサービスなどを利用したい」(男性16.2%、女性9.0%、男性が+7.2%pt)や「まとまった借金(住宅ローン等を除く)をすることに抵抗はない」(同13.2%、同7.0%、同+6.2%pt)で女性を約1割上回り、女性は「フリマアプリやリサイクルショップなどで、不要品を積極的に売りたい」(同30.7%、同40.1%、女性が+9.4%pt)で男性を約1割上回る。

つまり、男性の方が「所有より利用」志向は高いが、女性と比べると(モノを売ることよりも)モノを利用する意向が強い。一方で、女性の方が「所有より利用」志向は低いが、男性と比べてモノ(不要品)を売る意向は強い。

年代別には、あてはまる割合は、いずれも若いほど高い傾向があり、特に「何かを買うときは、バーチャルサービスを積極的に利用したい」や「ものを買う時は、フリマアプリやリサイクルショップで売る時のことを考えて買う」、「ものを買って所有するよりも、できるだけレンタルやサブスクリプションサービスなどを利用したい」では20歳代が60歳以上を2割程度、大幅に上回る。また、「フリマアプリやリサイクルショップなどで、不要品を積極的に売りたい」では20歳代が70~74歳を+25.5%pt上回る。

つまり、若いほど「所有より利用」志向が高く、売る意向も利用する意向も強い。若者では前述の通り、すでに「必要な時に必要な量だけ利用する」という価値観が消費行動の土台となっている様子がここからもうかがえる。

職業別には、「所有より利用」志向の高い民間正規で、全体的にあてはまる割合は高い傾向があり、特に利用する意向の強さの方が目立つ。これは民間正規に男性が多いことによる。

世帯年収別には「所有より利用」志向の高い高年収層で、世帯金融資産別には「所有より利用」志向の高い金融資産の少ない層で、全体的にあてはまる割合は高い傾向がある。

つまり、男性の方が「所有より利用」志向は高いが、女性と比べると(モノを売ることよりも)モノを利用する意向が強い。一方で、女性の方が「所有より利用」志向は低いが、男性と比べてモノ(不要品)を売る意向は強い。

年代別には、あてはまる割合は、いずれも若いほど高い傾向があり、特に「何かを買うときは、バーチャルサービスを積極的に利用したい」や「ものを買う時は、フリマアプリやリサイクルショップで売る時のことを考えて買う」、「ものを買って所有するよりも、できるだけレンタルやサブスクリプションサービスなどを利用したい」では20歳代が60歳以上を2割程度、大幅に上回る。また、「フリマアプリやリサイクルショップなどで、不要品を積極的に売りたい」では20歳代が70~74歳を+25.5%pt上回る。

つまり、若いほど「所有より利用」志向が高く、売る意向も利用する意向も強い。若者では前述の通り、すでに「必要な時に必要な量だけ利用する」という価値観が消費行動の土台となっている様子がここからもうかがえる。

職業別には、「所有より利用」志向の高い民間正規で、全体的にあてはまる割合は高い傾向があり、特に利用する意向の強さの方が目立つ。これは民間正規に男性が多いことによる。

世帯年収別には「所有より利用」志向の高い高年収層で、世帯金融資産別には「所有より利用」志向の高い金融資産の少ない層で、全体的にあてはまる割合は高い傾向がある。

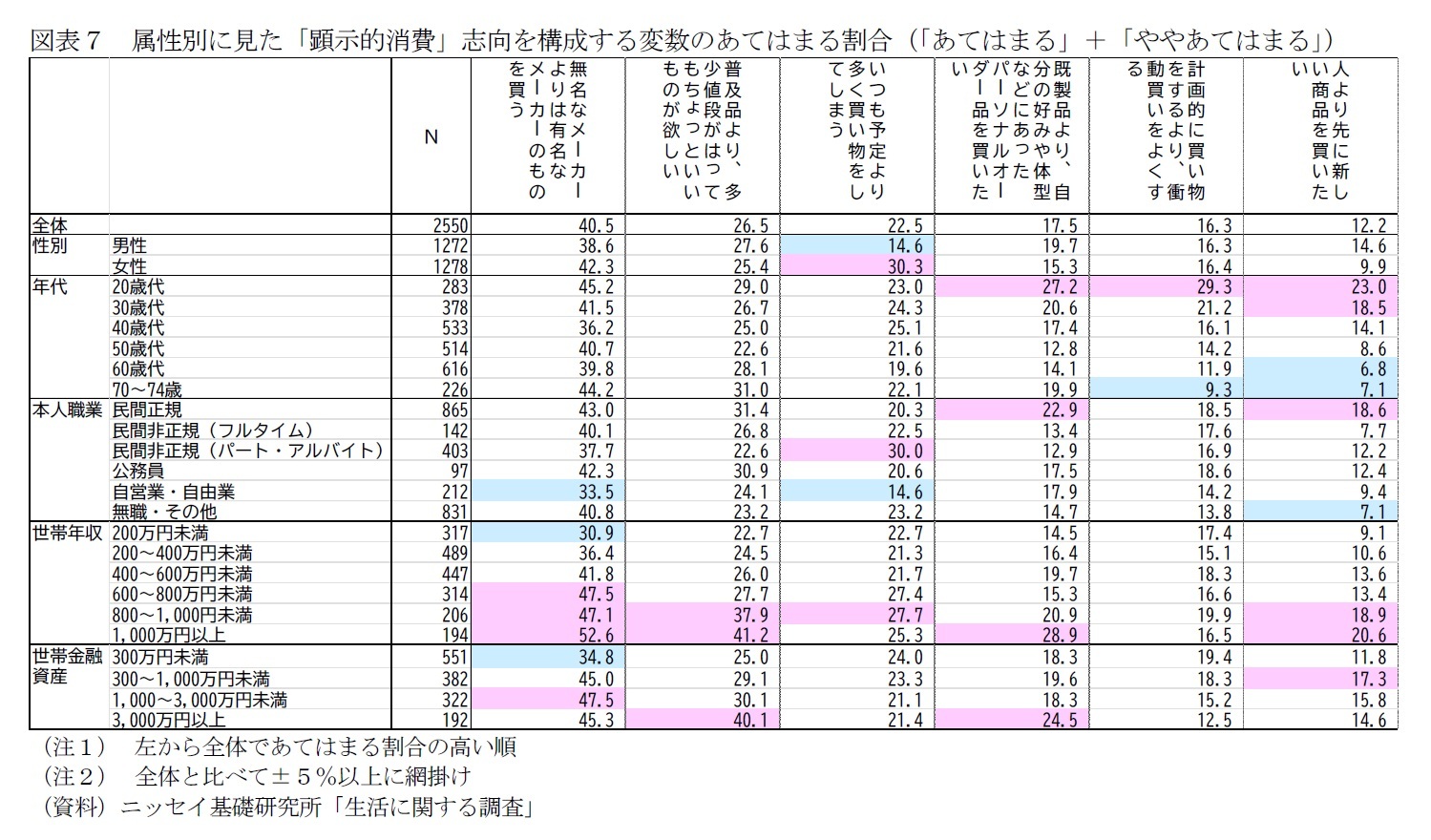

男女を比べると、男性は「人より先に新しい商品を買いたい」(男性14.6%、女性9.9%、男性が+4.7%pt)や「既製品より、自分の好みや体型などにあったパーソナルオーダー品を買いたい」(同19.7%、同15.3%、同+4.4%pt)で女性をやや上回り、女性は「いつも予定より多く買い物をしてしまう」(同14.6%、同30.3%、女性が+15.7%pt)で男性を1割以上、上回る。

つまり、女性の方が「顕示的消費」志向は高いが、男性と比べると量を買ってしまうという傾向が強い。一方で、男性の方が「顕示的消費」志向は低いが、新製品やオーダー品の購入意向は女性より強い。

年代別には、あてはまる割合は、若いほど「計画的に買い物をするより、衝動買いをよくする」や「人より先に新しい商品を買いたい」、「既製品より、自分の好みや体型などにあったパーソナルオーダー品を買いたい」で高い傾向があり、20歳代では60歳以上を1~2割程度、大幅に上回る。また、20歳代と70~74歳では「無名なメーカーよりは有名なメーカーのものを買う」や「普及品より、多少値段がはってもちょっといいものが欲しい」で他年代と比べてやや高い。

つまり、「顕示的消費」志向はシニアと若者で高いが、シニアでは名のある高級品の購入意向が強く、若者では衝動買い傾向や新製品やオーダー品の購入意向が強い。

職業別には、「顕示的消費」志向の高い民間正規で男性と同様の傾向が見られるとともに、女性の多い民間非正規(パート・アルバイト)で量を買ってしまう傾向が強い様子見られる。

また、「顕示的消費」志向の高い高年収層や世帯金融資産の多い層ほど、ブランド品や高級品、オーダー品の購入意向が強く、世帯金融資産の少ない層ほど予定以上の買い物や衝動買い傾向が強まる。

つまり、女性の方が「顕示的消費」志向は高いが、男性と比べると量を買ってしまうという傾向が強い。一方で、男性の方が「顕示的消費」志向は低いが、新製品やオーダー品の購入意向は女性より強い。

年代別には、あてはまる割合は、若いほど「計画的に買い物をするより、衝動買いをよくする」や「人より先に新しい商品を買いたい」、「既製品より、自分の好みや体型などにあったパーソナルオーダー品を買いたい」で高い傾向があり、20歳代では60歳以上を1~2割程度、大幅に上回る。また、20歳代と70~74歳では「無名なメーカーよりは有名なメーカーのものを買う」や「普及品より、多少値段がはってもちょっといいものが欲しい」で他年代と比べてやや高い。

つまり、「顕示的消費」志向はシニアと若者で高いが、シニアでは名のある高級品の購入意向が強く、若者では衝動買い傾向や新製品やオーダー品の購入意向が強い。

職業別には、「顕示的消費」志向の高い民間正規で男性と同様の傾向が見られるとともに、女性の多い民間非正規(パート・アルバイト)で量を買ってしまう傾向が強い様子見られる。

また、「顕示的消費」志向の高い高年収層や世帯金融資産の多い層ほど、ブランド品や高級品、オーダー品の購入意向が強く、世帯金融資産の少ない層ほど予定以上の買い物や衝動買い傾向が強まる。

4――おわりに~2024年は本格的に消費回復が期待、消費者本来の志向を丁寧に読み解くことが重要

消費行動がコロナ禍前の形へ回復しつつある中、本稿ではニッセイ基礎研究所の調査を用いて、消費者が本来持つ消費志向の特徴の属性による違いを分析した。

消費行動に関わる30の項目から得た結果に因子分析をした結果、20~74歳の消費志向は「慎重消費」「所有より利用」「顕示的消費」「C2C(個人間売買)・中古品受容」の4つに要約されることが分かった。

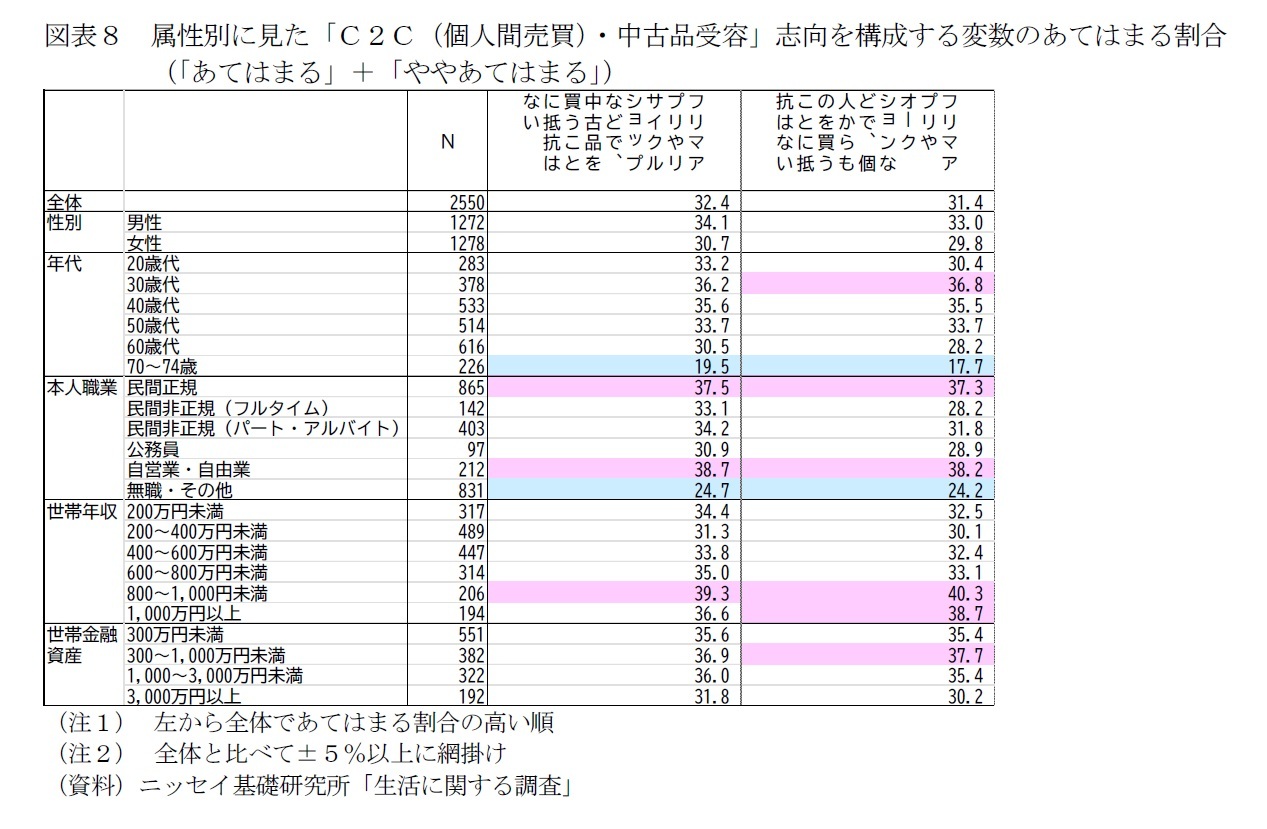

「慎重消費」志向は女性やシニア、高年収層、世帯金融資産の多い層で、「所有より利用」志向は若者のほか、民間正規や公務員など30・40歳代の男性が多い職業で、「顕示的消費」志向はシニアや若者、高年収層、世帯金融資産の多い層で、「C2C・中古品受容」志向は若者のほか、自営業・自由業や民間正規、年収800~1,000万円など40歳代の男性が多い層で、また、世帯金融資産は少ないほど高い傾向があった。

属性による違いの詳細については繰り返さないが、同じように「所有より利用」志向が高いといっても、男性は利用する意向が、女性は売る意向が、若者は両方の意向が強いなどの違いがあり、すでに若者は「必要な時に必要な量だけ利用する」、そのために「モノを買う時に売る時のことを考えて買う」といった意識が消費行動の土台となっている様子も見られた。

2024年は本格的にコロナ禍が明けて、個人消費が改善していくことが期待される。冒頭で述べた通り、今後は消費動向を見通す上で、価値観やライフスタイルなど、消費者が本来持つ消費志向の特徴を把握することが一層、重要となっていく。

高品質な商品やサービスがあふれた成熟した消費社会では、1つの商品が爆発的にヒットするような大きなトレンドは生じにくい。よって、それぞれの消費者層の志向の特徴を丁寧に捉えた上で、きめ細やかに商品を設計し、販売促進計画を練る必要がある。

今後は、本稿で捉えた4つの消費志向と本稿では触れていない、その他の属性や、近年、高まっている、サステナビリティに関わる意識などを組み合わせて、消費行動の特徴を読み解く予定だ。

消費行動に関わる30の項目から得た結果に因子分析をした結果、20~74歳の消費志向は「慎重消費」「所有より利用」「顕示的消費」「C2C(個人間売買)・中古品受容」の4つに要約されることが分かった。

「慎重消費」志向は女性やシニア、高年収層、世帯金融資産の多い層で、「所有より利用」志向は若者のほか、民間正規や公務員など30・40歳代の男性が多い職業で、「顕示的消費」志向はシニアや若者、高年収層、世帯金融資産の多い層で、「C2C・中古品受容」志向は若者のほか、自営業・自由業や民間正規、年収800~1,000万円など40歳代の男性が多い層で、また、世帯金融資産は少ないほど高い傾向があった。

属性による違いの詳細については繰り返さないが、同じように「所有より利用」志向が高いといっても、男性は利用する意向が、女性は売る意向が、若者は両方の意向が強いなどの違いがあり、すでに若者は「必要な時に必要な量だけ利用する」、そのために「モノを買う時に売る時のことを考えて買う」といった意識が消費行動の土台となっている様子も見られた。

2024年は本格的にコロナ禍が明けて、個人消費が改善していくことが期待される。冒頭で述べた通り、今後は消費動向を見通す上で、価値観やライフスタイルなど、消費者が本来持つ消費志向の特徴を把握することが一層、重要となっていく。

高品質な商品やサービスがあふれた成熟した消費社会では、1つの商品が爆発的にヒットするような大きなトレンドは生じにくい。よって、それぞれの消費者層の志向の特徴を丁寧に捉えた上で、きめ細やかに商品を設計し、販売促進計画を練る必要がある。

今後は、本稿で捉えた4つの消費志向と本稿では触れていない、その他の属性や、近年、高まっている、サステナビリティに関わる意識などを組み合わせて、消費行動の特徴を読み解く予定だ。

(2024年01月19日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

井上 智紀

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!