- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2024年はどんな年? 金融市場のテーマと展望

2023年12月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック: 2024年はどんな年?金融市場のテーマと展望

師走に入り、今年も残すところ1カ月となった。まだ年内に重要なイベントを残し、年末の着地点も不透明ではあるものの、例年同様、今年の金融市場を振り返り、来年の市場のテーマと動向を展望したい。

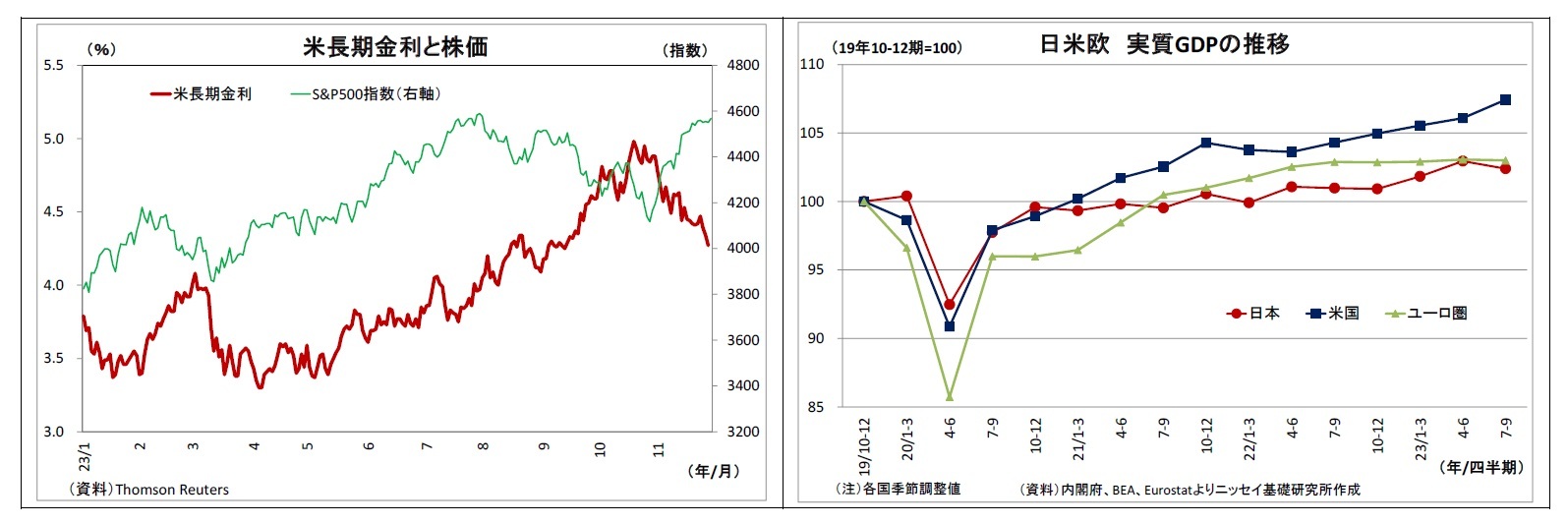

(2023年の振り返り・・・米利上げが市場の主役に)

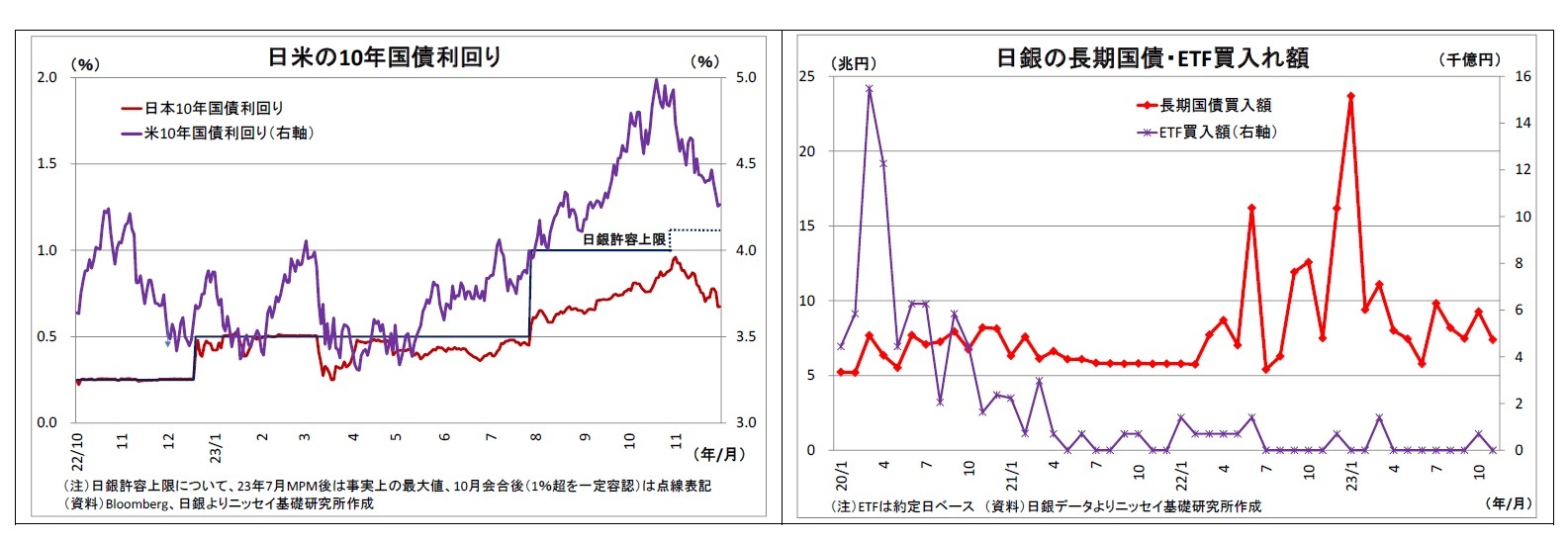

初めに2023年のこれまでの金融市場の動きを振り返ると、まず日本の長期金利(10年国債利回り)は上昇した。年初の時点で0.4%台前半であったものが、11月初旬には一時1.0%に肉薄し、足元も0.7%付近と年初の水準を上回っている。

初めに2023年のこれまでの金融市場の動きを振り返ると、まず日本の長期金利(10年国債利回り)は上昇した。年初の時点で0.4%台前半であったものが、11月初旬には一時1.0%に肉薄し、足元も0.7%付近と年初の水準を上回っている。

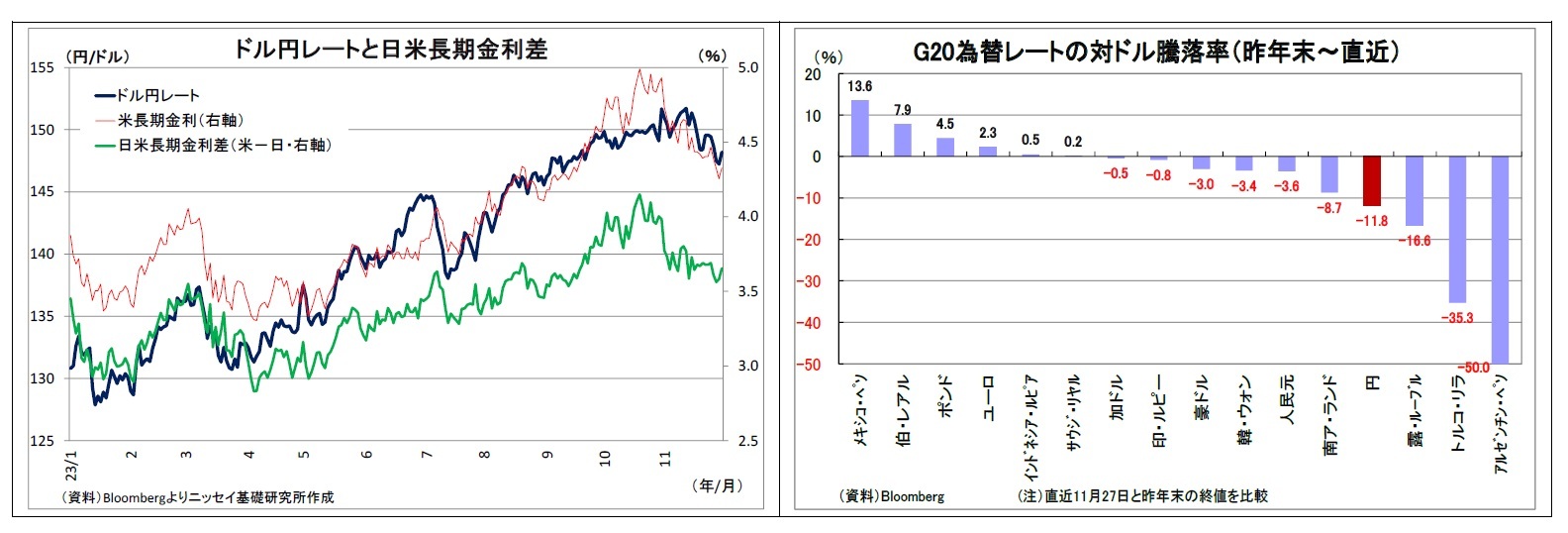

次に、ドル円レートは年初1ドル130円台でスタートした後、多少の調整を挟みつつも大幅な円安ドル高が進み、10月には昨年安値に肉薄する水準である151円台後半に達した。既述の通り、米金利が急上昇するなか、日銀が長期金利の上限を多少引き上げたとはいえ、大規模金融緩和を継続したことで日米の金利差が拡大し、大幅な円安ドル高の原動力となった。また、国際的なエネルギー価格の高止まりなどを受けて日本の貿易収支が赤字基調を継続したことも実需の円売りを通じて円安をサポートした。一方、昨年に円買い介入が実施された145円以上のゾーンでは、円買い介入への警戒感が高まり、円の下値を支えた。

最近では、米長期金利の低下を受けてややドル高の巻き戻しが生じているが、足元でも147円台と年初の水準を大幅に上回っている。

なお、G20通貨について年初来の対ドルレート騰落率を見ると、円の下落率は相対的にも大きく、円より下落しているのは、戦争中で制裁を受けるロシア・ルーブル、インフレ率が極めて高いトルコ・リラとアルゼンチン・ペソに限られる。世界で唯一マイナス金利政策を維持し、低金利でキャリー・トレードの際の調達通貨となりやすかったことも円の下落を助長したと考えられる。

最近では、米長期金利の低下を受けてややドル高の巻き戻しが生じているが、足元でも147円台と年初の水準を大幅に上回っている。

なお、G20通貨について年初来の対ドルレート騰落率を見ると、円の下落率は相対的にも大きく、円より下落しているのは、戦争中で制裁を受けるロシア・ルーブル、インフレ率が極めて高いトルコ・リラとアルゼンチン・ペソに限られる。世界で唯一マイナス金利政策を維持し、低金利でキャリー・トレードの際の調達通貨となりやすかったことも円の下落を助長したと考えられる。

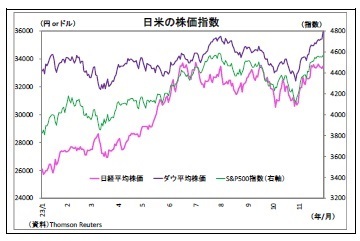

以上のように、今年の相場動向は、金利上昇・大幅な円安、大幅な日本株高となったが、米国の利上げ長期化に伴う米金利の上昇が主因となっており、今年の金融市場は「米利上げに大きく左右された一年」と総括できる。

(2024年はどんな年?)

今月もまだ12月FOMCといった重要なイベントを残しているものの、来年2024年は金融市場にとってどのような年になるのだろうか?来年のスケジュールも確認しつつ、内外の主な注目材料を点検してみる。

今月もまだ12月FOMCといった重要なイベントを残しているものの、来年2024年は金融市場にとってどのような年になるのだろうか?来年のスケジュールも確認しつつ、内外の主な注目材料を点検してみる。

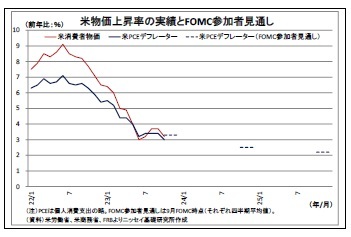

来年、これまでの利上げ効果などから米景気が減速し、米国の物価上昇率が物価目標に向けて着実に低下していけば、FRBは実質金利の過度の上昇を抑えるため、段階的な利下げを開始することになる。利下げが現実味を帯びて市場で織り込まれるにつれて、米長期金利が低下し、日本の長期金利の抑制要因になる。ドル円にとっては、米金利低下に伴う日米金利差の縮小が円高ドル安要因になる。日本株にとっては、円高と米景気減速が逆風になるものの、米金利低下と利下げに伴う景気回復期待を受けた米株上昇という追い風の影響が上回り、トータルで見ると上昇要因になる可能性が高い。

来年、これまでの利上げ効果などから米景気が減速し、米国の物価上昇率が物価目標に向けて着実に低下していけば、FRBは実質金利の過度の上昇を抑えるため、段階的な利下げを開始することになる。利下げが現実味を帯びて市場で織り込まれるにつれて、米長期金利が低下し、日本の長期金利の抑制要因になる。ドル円にとっては、米金利低下に伴う日米金利差の縮小が円高ドル安要因になる。日本株にとっては、円高と米景気減速が逆風になるものの、米金利低下と利下げに伴う景気回復期待を受けた米株上昇という追い風の影響が上回り、トータルで見ると上昇要因になる可能性が高い。ちなみに、米景気が減速に留まらず、急激に悪化する事態となれば、利下げペースが速まることで日本の長期金利への低下圧力と円高圧力がさらに強まることになる。米景気悪化と円高を受けて、日本株への下落圧力も強まるだろう。

一方、利上げの効果が足りず、物価上昇率の低下が遅れたり、再び上昇に転じたりするような事態になれば、FRBは政策金利を高い水準で据え置かざるを得なくなる。この場合には、利下げの織り込み後退を通じて米金利が上昇するため、日本の長期金利には上昇、ドル円には円安ドル高、日本株には下落にそれぞれ働くだろう。

<注目材料(2):日銀による金融政策正常化の行方>

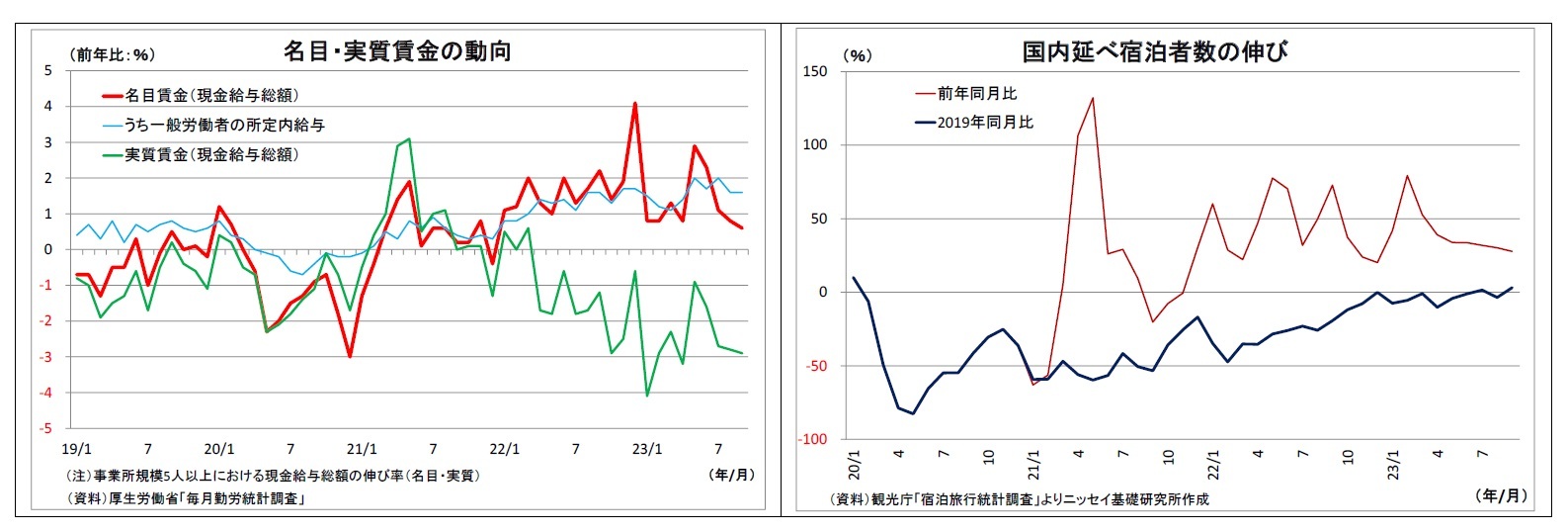

次に、国内に目を転じた場合に最も注目されるのが日銀による金融政策正常化の行方だ。日本の物価上昇率が物価目標の2%を優に超える状況が長期化するなか、2023年春闘での賃上げ幅拡大や予想物価上昇率の上昇などを受けて、日銀は物価目標達成への自信を強めつつあり、YCCの撤廃やマイナス金利政策の解除といった正常化を視野に入れるようになってきた。今後、植田総裁の言うところの「第2の力」にあたる「賃金と物価の好循環」が強まっていくかがポイントになる。

来年、日銀が金融緩和の正常化に舵を切れば、日本の金利には上昇圧力になり、ドル円にとっては日本の金利上昇等を通じて円高ドル安要因になるだろう。株価に対しては、金利上昇が追い風になりやすい銀行株を除き、総じて下落要因になるだろう。

次に、国内に目を転じた場合に最も注目されるのが日銀による金融政策正常化の行方だ。日本の物価上昇率が物価目標の2%を優に超える状況が長期化するなか、2023年春闘での賃上げ幅拡大や予想物価上昇率の上昇などを受けて、日銀は物価目標達成への自信を強めつつあり、YCCの撤廃やマイナス金利政策の解除といった正常化を視野に入れるようになってきた。今後、植田総裁の言うところの「第2の力」にあたる「賃金と物価の好循環」が強まっていくかがポイントになる。

来年、日銀が金融緩和の正常化に舵を切れば、日本の金利には上昇圧力になり、ドル円にとっては日本の金利上昇等を通じて円高ドル安要因になるだろう。株価に対しては、金利上昇が追い風になりやすい銀行株を除き、総じて下落要因になるだろう。

<注目材料(3):主要国における選挙の行方>

また、来年は多くの主要国において国政選挙が行われる(P4右下図表参照)ため、その行方も注目される。

なかでも、とりわけ注目されるのが11月に行われる米大統領選だ。足元では、現職のバイデン大統領(民主党)とトランプ前大統領(共和党)が対決する構図となる公算が高まっている。トランプ氏の政策の全容はまだ不明だが、仮に同氏が勝利した場合には、税・財政や対外政策、移民政策や地球温暖化対策(エネルギー政策)といった幅広い領域で現行政策の大幅な転換を目指す可能性が高い。FRBに対する利下げ圧力を強める可能性もある。そして、大統領選と同時に行われる議会選の結果も同氏の掲げる政策の実現性を左右する。

その際の市場への影響は現状では測りがたいが、政策の予見可能性が大幅に低下することは避けられそうもないため、市場が不安定化する可能性が高い。

また、1月に行われる台湾総統選も要注目だ。結果次第では中国が反発を強め、米中対立のさらなる激化を通じて世界経済の下押し圧力になりかねないためだ。

また、来年は多くの主要国において国政選挙が行われる(P4右下図表参照)ため、その行方も注目される。

なかでも、とりわけ注目されるのが11月に行われる米大統領選だ。足元では、現職のバイデン大統領(民主党)とトランプ前大統領(共和党)が対決する構図となる公算が高まっている。トランプ氏の政策の全容はまだ不明だが、仮に同氏が勝利した場合には、税・財政や対外政策、移民政策や地球温暖化対策(エネルギー政策)といった幅広い領域で現行政策の大幅な転換を目指す可能性が高い。FRBに対する利下げ圧力を強める可能性もある。そして、大統領選と同時に行われる議会選の結果も同氏の掲げる政策の実現性を左右する。

その際の市場への影響は現状では測りがたいが、政策の予見可能性が大幅に低下することは避けられそうもないため、市場が不安定化する可能性が高い。

また、1月に行われる台湾総統選も要注目だ。結果次第では中国が反発を強め、米中対立のさらなる激化を通じて世界経済の下押し圧力になりかねないためだ。

<注目材料(4):NISA拡充の影響>

そして、最後の注目点は制度要因だが、NISAの拡充となる。来年1月から、現行の一般NISAに該当する「成長投資枠」の年間投資枠が現行比で2倍に、つみたてNISAに該当する「つみたて投資枠」の枠が3倍に引き上げられる。

NISA拡充によって家計の投資が促進される場合には、その投資マネーが国内の株式に向かえば直接的な日本株高圧力に、海外株に向かえば円安圧力になる(その場合は間接的に日本株にとってもプラスに)。やや極端かもしれないが、貯蓄から投資へのシフトが起こり、銀行預金の減少に繋がる場合には、銀行の国債購入余力の低下を通じて金利上昇圧力になる可能性もある。

そして、最後の注目点は制度要因だが、NISAの拡充となる。来年1月から、現行の一般NISAに該当する「成長投資枠」の年間投資枠が現行比で2倍に、つみたてNISAに該当する「つみたて投資枠」の枠が3倍に引き上げられる。

NISA拡充によって家計の投資が促進される場合には、その投資マネーが国内の株式に向かえば直接的な日本株高圧力に、海外株に向かえば円安圧力になる(その場合は間接的に日本株にとってもプラスに)。やや極端かもしれないが、貯蓄から投資へのシフトが起こり、銀行預金の減少に繋がる場合には、銀行の国債購入余力の低下を通じて金利上昇圧力になる可能性もある。

(2023年12月01日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2024年はどんな年? 金融市場のテーマと展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2024年はどんな年? 金融市場のテーマと展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!