- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 中国、「多死社会」の足音

2023年07月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2022年、中国の総人口は減少に転じた。減少し続ける出生数を増加する死亡数が上回ったためだ。今後も出生数が減少し、死亡数が増加し続ければ、現在の「少産少死」の状況から「少産多死」の多死社会(人口の多くを占める高齢者が寿命に達して死亡数が増加、これによって人口減少が加速する社会)に移行することになるであろう。

本稿では、国連が発表した人口推計(「World Population Prospects 2022」)を参考にしながら中国における多死社会の到来を確認する。加えて、多死化がどの地域から始まり、その背景にある課題は何かについて考えてみる。

本稿では、国連が発表した人口推計(「World Population Prospects 2022」)を参考にしながら中国における多死社会の到来を確認する。加えて、多死化がどの地域から始まり、その背景にある課題は何かについて考えてみる。

1――中国の将来推計人口は2100年にピーク時のおよそ半分(7.7億人)まで減少。人口規模は1967年(高齢化率は3.6%)とほぼ同規模まで縮小も高齢化率は40.9%と高く、社会は大きく変容。

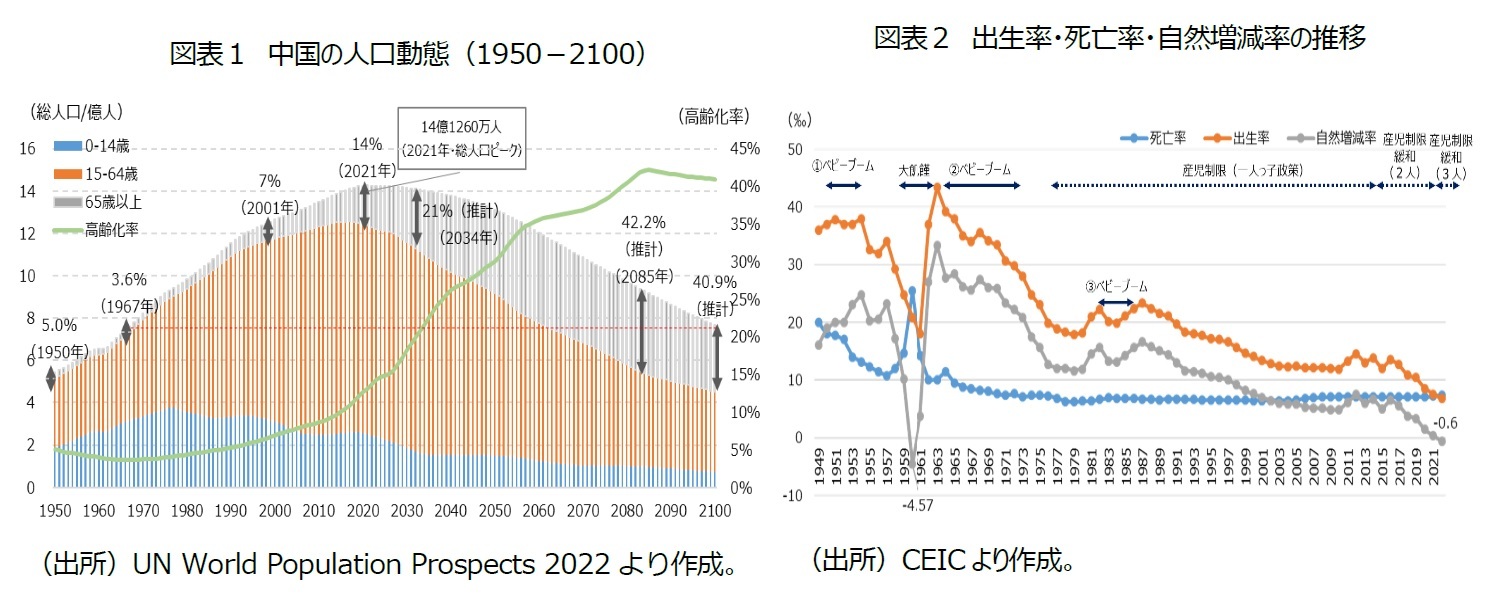

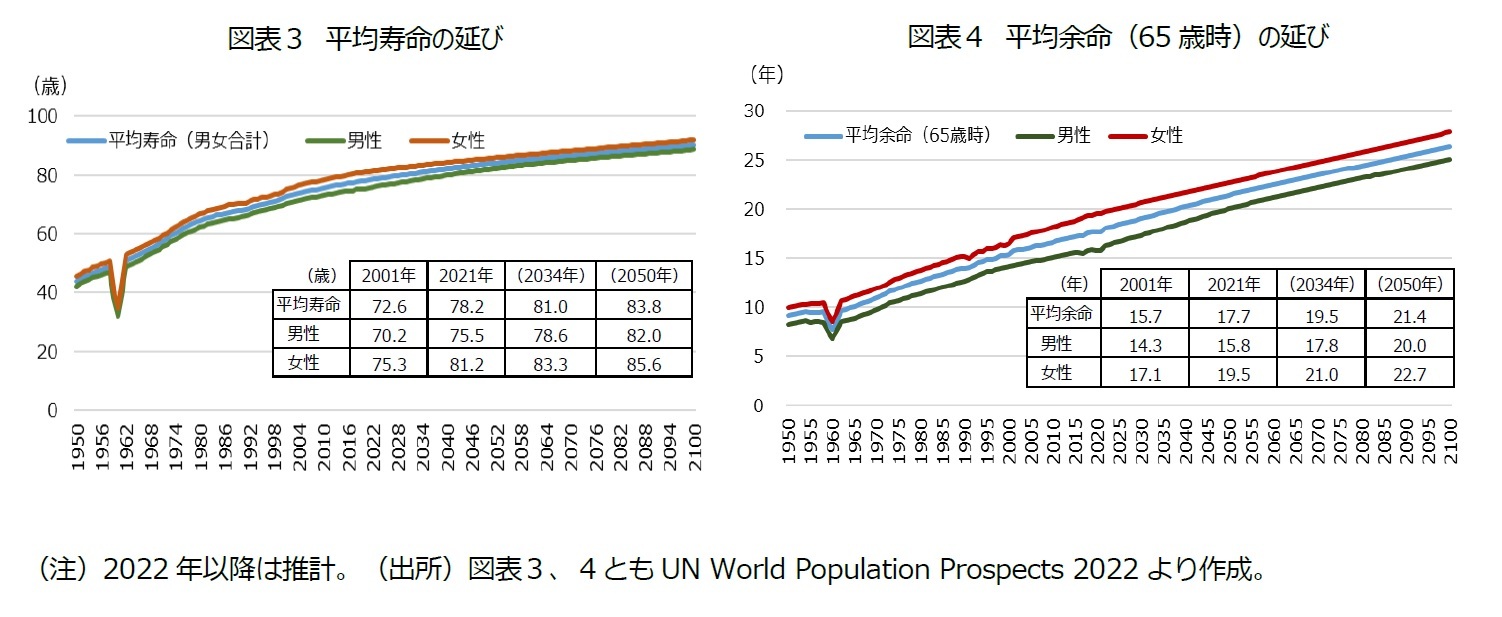

同時に人口の爆発的な増加が国内外で問題化し、1979年から一人っ子政策にて産児制限が開始された。以降、2001年には高齢化社会(人口に占める高齢者の割合が7%以上)、2021年には高齢社会(人口に占める高齢者の割合が14%以上)に達している。また、2021年は総人口が14.1億人とピークに達し、2022年から減少に転じている(2022年は出生数が956万人、死亡数は1041万人で自然減)。

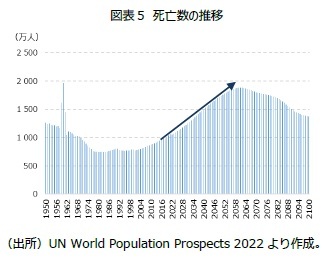

国連の「World Population Prospects 2022」(中位推計)によると、今後、2034年には超高齢社会(人口に占める高齢者の割合が21%以上)に、2085年には高齢者の割合が42.2%と最大に達し、2100年には40.9%になると推計されている。高齢者数は2050年代の後半には最大4.3億人に達する。加えて、平均寿命・平均余命が延び続け、長寿化も進行することになる(図表3・図表4)。

その一方で、人口の多くを占める高齢者が寿命に達することで総人口は急速に減少し続け、2100年時点で7.7億人と2021年のピーク時のおよそ半分にまで減少すると見込まれている。これは総人口が133年前の1967年とほぼ同規模まで縮小することを意味している。しかし、高齢化率は2100年が40.9%、1967年が3.6%である点からも、国や社会のあり様は大きく異なることになる。

国連の「World Population Prospects 2022」(中位推計)によると、今後、2034年には超高齢社会(人口に占める高齢者の割合が21%以上)に、2085年には高齢者の割合が42.2%と最大に達し、2100年には40.9%になると推計されている。高齢者数は2050年代の後半には最大4.3億人に達する。加えて、平均寿命・平均余命が延び続け、長寿化も進行することになる(図表3・図表4)。

その一方で、人口の多くを占める高齢者が寿命に達することで総人口は急速に減少し続け、2100年時点で7.7億人と2021年のピーク時のおよそ半分にまで減少すると見込まれている。これは総人口が133年前の1967年とほぼ同規模まで縮小することを意味している。しかし、高齢化率は2100年が40.9%、1967年が3.6%である点からも、国や社会のあり様は大きく異なることになる。

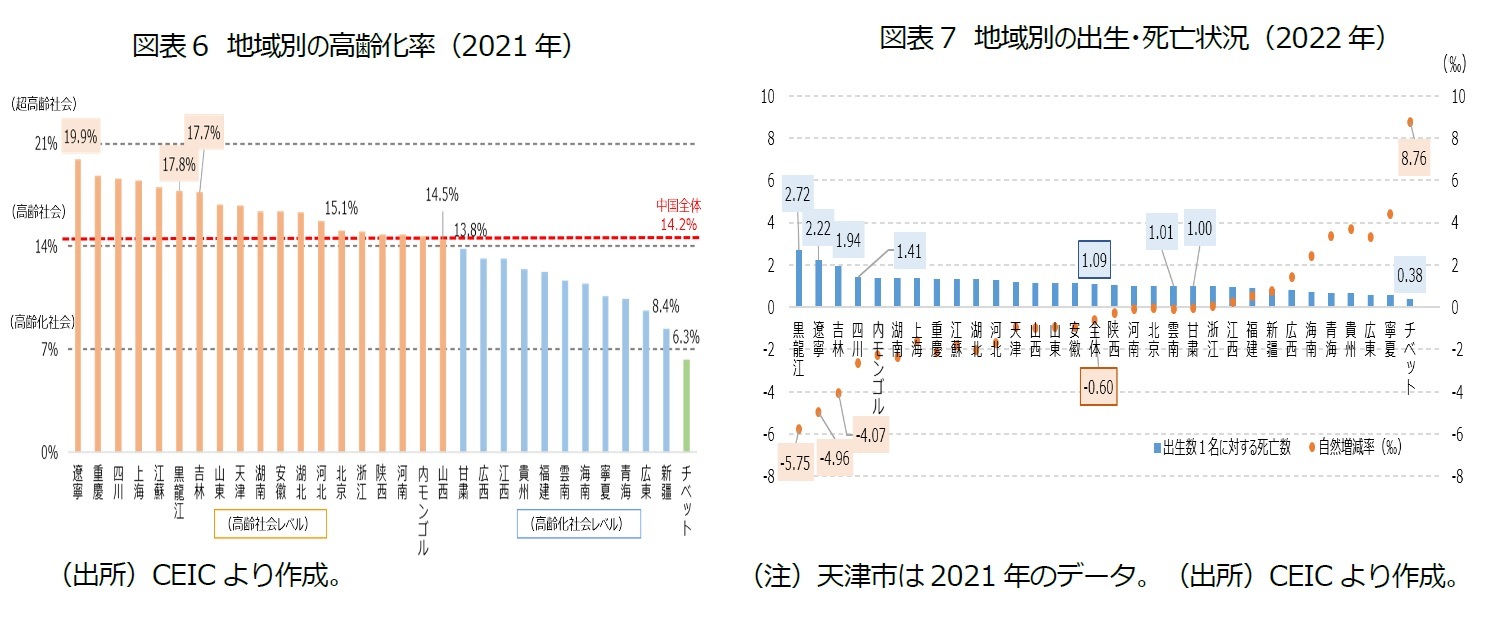

2――今後40年間は第1次・第2次ベビーブーム世代が順次寿命に達し、年間の死亡数が急増。地域別でみた場合、多死社会は高齢化率の高い東北三省から進行か。

また、今後、多死社会は高齢化率の高い地域を中心に進行すると考えられる。図表6は地域別の高齢化率(2021年)を示したものである。それによると、全国平均の高齢化率は14.2%であるものの、高齢化率の最も高い遼寧省は19.9%、最も低いチベット自治区は6.3%となっている。つまり、遼寧省のような超高齢社会の水準に近づきつつある地域もあれば、チベット自治区のように高齢化社会の水準に達していない地域もあるなど地域で高齢化に格差があることが分かる。特に、遼寧省・黒龍江省・吉林省の東北三省の動向には注意が必要だ。

その理由は2022年の地域別の出生・死亡状況を確認すると、高齢化率の高い東北三省を中心に多死化の様相が顕著となっているからである。2022年は高齢化の進展、新型コロナウイルスの禍による死亡率の上昇1、更に出生数の減少など複合的な要因が考えられる。しかし、全国平均では出生数1名に対して死亡数は1.09名であるのに対して、黒龍江省、遼寧省、吉林省はそれが2.72名、2.22名、1.94名と突出して高い点がうかがえる(図表7)。また、黒龍江省、遼寧省の自然増減率は▲5.75、▲4.96と、これは1960年の大飢饉(▲4.57/全国平均)よりも大きい。2023年以降もこのような状況が継続していくのか、今後の状況を注視する必要がある。

その理由は2022年の地域別の出生・死亡状況を確認すると、高齢化率の高い東北三省を中心に多死化の様相が顕著となっているからである。2022年は高齢化の進展、新型コロナウイルスの禍による死亡率の上昇1、更に出生数の減少など複合的な要因が考えられる。しかし、全国平均では出生数1名に対して死亡数は1.09名であるのに対して、黒龍江省、遼寧省、吉林省はそれが2.72名、2.22名、1.94名と突出して高い点がうかがえる(図表7)。また、黒龍江省、遼寧省の自然増減率は▲5.75、▲4.96と、これは1960年の大飢饉(▲4.57/全国平均)よりも大きい。2023年以降もこのような状況が継続していくのか、今後の状況を注視する必要がある。

1 ただし、死亡者の年齢構成については公表されていない。

3――多死社会の下で進む高齢者扶養率の上昇。現役世代の負担は更に重くなり、高齢者に多くを配慮した現行の制度運営は見直しが必要に。

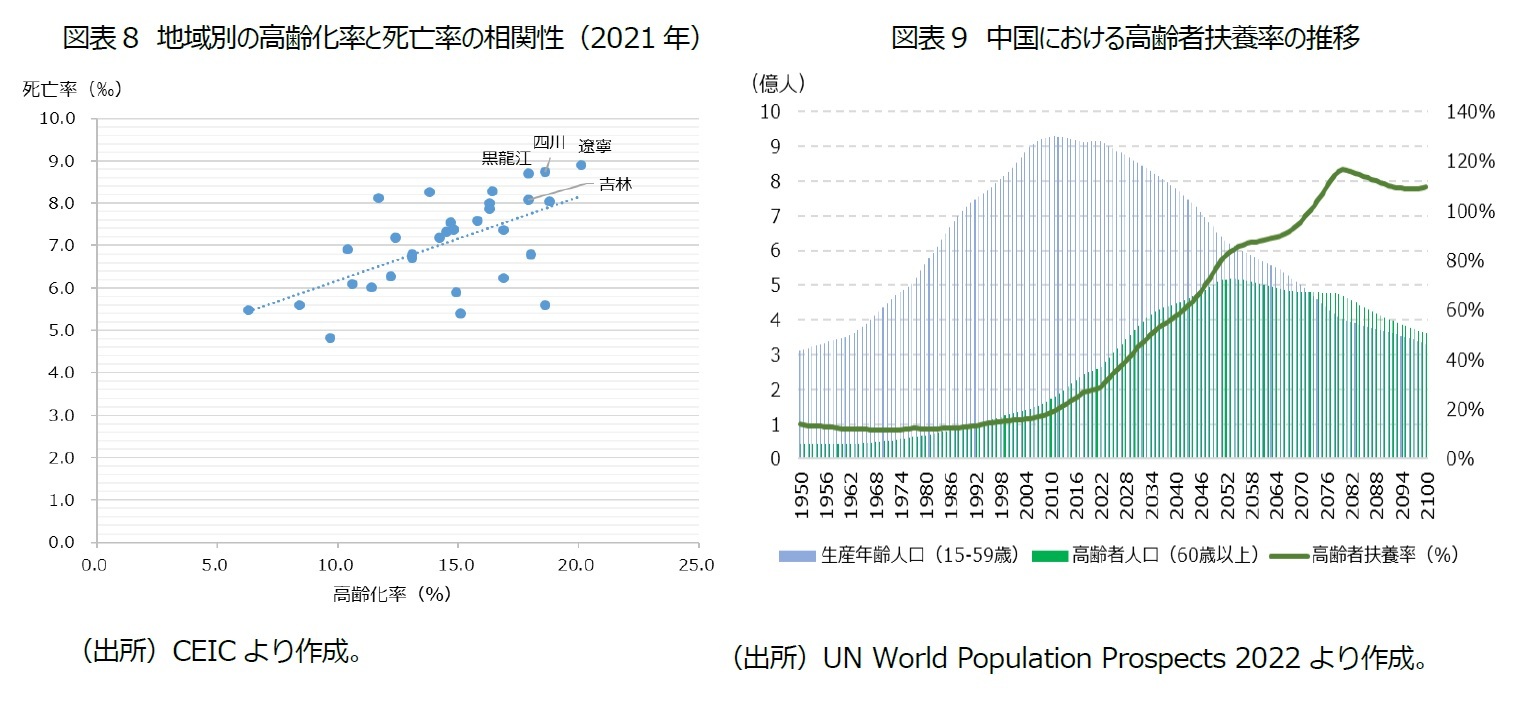

人口変動のサイクル上、「少産少死」の状況から、出生率が更に低下し死亡率が上昇すれば「少産多死」に移行するのは当然の帰着と考えられる。また、その現象はまず高齢化率の高い地方から進行するであろう。高齢化率と死亡率には正の相関性があり、高齢化率が上昇すると死亡率も上昇する傾向がある(図表8)。

一方、少子高齢化に対処している現在においても、現役世代が高齢者世代を支える社会保険の持続可能性が大きな課題となっている。多死社会が抱えると考えらえる課題は現在抱える課題の延長線上にある。また、多死社会に移行したとしても高齢化率は高いレベルで維持され、現役世代が抱える負担は更に重くなると考えられる。図表9は中国の高齢者扶養率の推移(推計)であるが、ここでは中国における生産年齢人口(15-59歳・現役世代)に対して高齢者(60歳以上)の比率を示したものになる。それによると、超高齢社会への移行が推計されている2034年には高齢者扶養率が50.2%と、1名の高齢者を2人以下(1.99人)の現役世代で支えることになる。加えて、死亡数がピークを迎える2060年代に向けて高齢者扶養率は上昇しており、死亡数が最大と推計されている2062年の高齢者扶養率は88.6%で、1名の高齢者を1.13名の現役世代が支えることになる。

中国の社会保険制度は政治的・時代的な背景から、高齢者に多くを配慮した制度設計2となっている。しかし、それほど遠くない将来において、こういった現行の制度を現役層のみで支えるのは難しくなる点がうかがえる。今後の多死社会における状況を視野に入れつつ、それに適応できる制度とはどのようなものなのか。特に、他地域に先行する東北三省の状況は今後の中国の縮図でもあり、重点的な検討や対策が必要となるであろう。

一方、少子高齢化に対処している現在においても、現役世代が高齢者世代を支える社会保険の持続可能性が大きな課題となっている。多死社会が抱えると考えらえる課題は現在抱える課題の延長線上にある。また、多死社会に移行したとしても高齢化率は高いレベルで維持され、現役世代が抱える負担は更に重くなると考えられる。図表9は中国の高齢者扶養率の推移(推計)であるが、ここでは中国における生産年齢人口(15-59歳・現役世代)に対して高齢者(60歳以上)の比率を示したものになる。それによると、超高齢社会への移行が推計されている2034年には高齢者扶養率が50.2%と、1名の高齢者を2人以下(1.99人)の現役世代で支えることになる。加えて、死亡数がピークを迎える2060年代に向けて高齢者扶養率は上昇しており、死亡数が最大と推計されている2062年の高齢者扶養率は88.6%で、1名の高齢者を1.13名の現役世代が支えることになる。

中国の社会保険制度は政治的・時代的な背景から、高齢者に多くを配慮した制度設計2となっている。しかし、それほど遠くない将来において、こういった現行の制度を現役層のみで支えるのは難しくなる点がうかがえる。今後の多死社会における状況を視野に入れつつ、それに適応できる制度とはどのようなものなのか。特に、他地域に先行する東北三省の状況は今後の中国の縮図でもあり、重点的な検討や対策が必要となるであろう。

(2023年07月18日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国、「多死社会」の足音】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国、「多死社会」の足音のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!