- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金額の目減りは2024年度以降も続くが2026年度には繰越の可能性-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し(4)

年金額の目減りは2024年度以降も続くが2026年度には繰越の可能性-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し(4)

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2024年度分の改定率の見通しのポイントは、次の3点と言える。

第1のポイントは、2022年度の賃金変動率が、名目ではプラスになるものの物価の伸びを下回るため、実質ではマイナスになる見込みである点である。改定率には3年平均が使われるため2022年度のマイナスの影響は3分の1になるが、平均した値もマイナスとなるため、本来の改定ルールが例外に該当する。この結果、2023年度とは異なり、67歳以下も68歳以上も本来の改定率が物価変動率(+2.9%)よりも低い賃金変動率(+2.7%)になる。

第2のポイントは、年金額の実質的な価値が低下する見込みである点である。本来の改定率は、物価変動率を下回るといってもプラスであるため、年金財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)が発動される。年金財政の健全化、すなわち将来の給付水準の低下抑制には効果があるが、実際の年金額に反映される調整後の改定率は物価変動率よりも低い本来の改定率からさらに下がるため、受給者には負担感が生じるだろう。

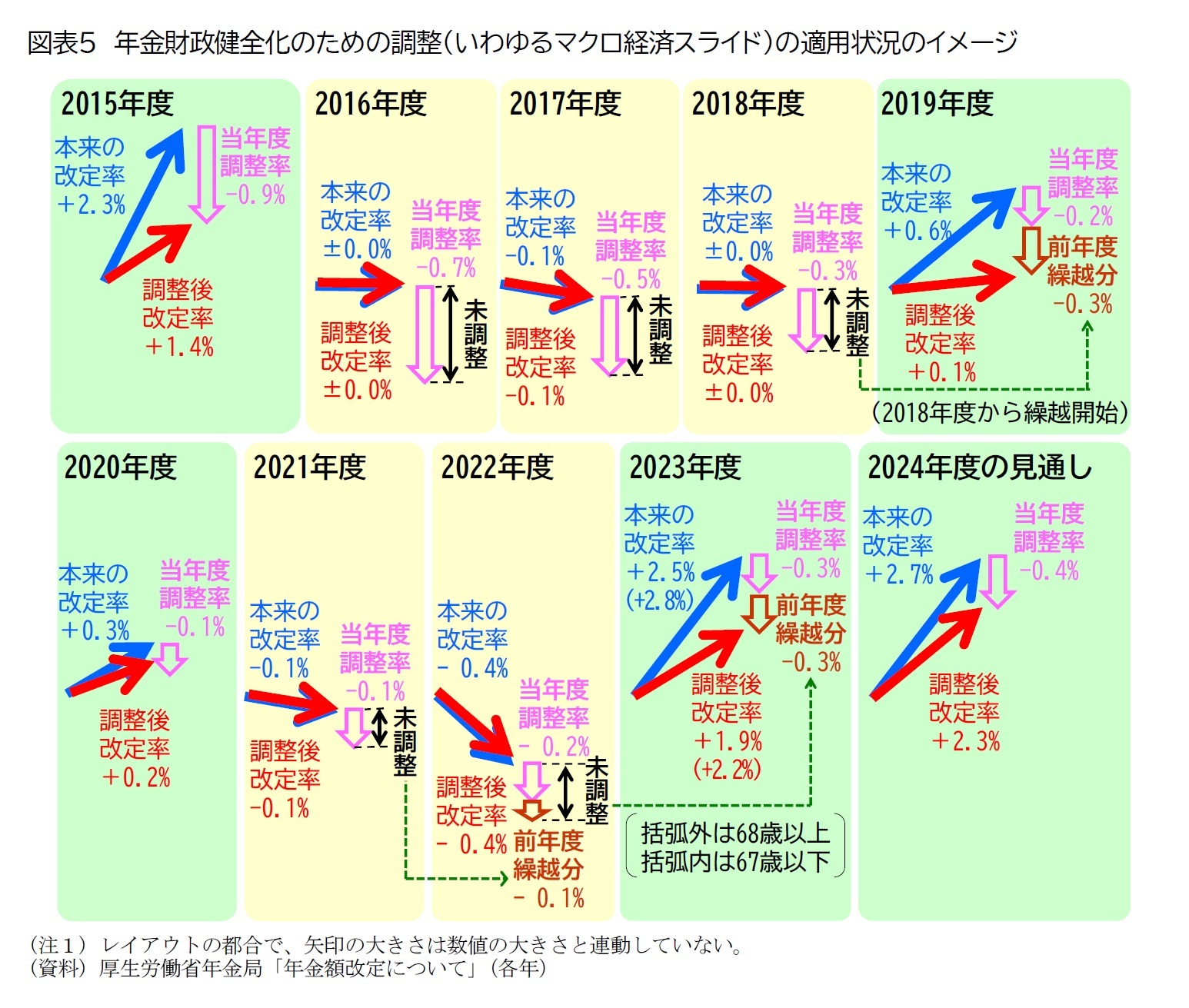

第3のポイントは、2年連続で年金財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)が完全に発動される見込みである点であるだろう。マクロ経済スライドは発動される機会が少ないという批判もあるが、2019~2020年度に次いで2度目の2年連続発動となる見込みである(図表5)。

2025~2026年度分の見通しは、値自体にかなりの不確実性を伴うが、改定ルールの適用において次の事象が起こる可能性を示唆している。

第1に、実質賃金変動率の3年平均がマイナスとなる状況が、当面は続く可能性である(図表3上段の②の列)。この結果、前述した2024年度分の見込みと同様に、本来の改定ルールが例外に該当し、67歳以下も68歳以上も本来の改定率が物価変動率より低くなる見込みである。実質賃金変動率の3年平均の見込みは-0.1%であるため状況によってはプラスに転じる可能性もあるが、2023年度の賃上げも同年の物価上昇には及ばない見込みであるため、プラスに転じても小幅にとどまるだろう。

第2に、2026年度には年金財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)の繰越しが発生する可能性である(図表3下段の最右列)。2023年度の実績や2024年度の見通しでは、物価上昇率が高い影響で調整率がすべて適用され、繰越しが発生しなかった。たが、物価上昇が落ち着いて本来の改定率が低水準になり、加えて、高齢就労の伸びが落ち着いて調整率の絶対値が大きくなれば、図表4右の特例aに該当して調整率が一部しか適用されず、翌年度への繰越しが発生する可能性が生じる。この状況では、名目の年金額は前年度から据置きになる。

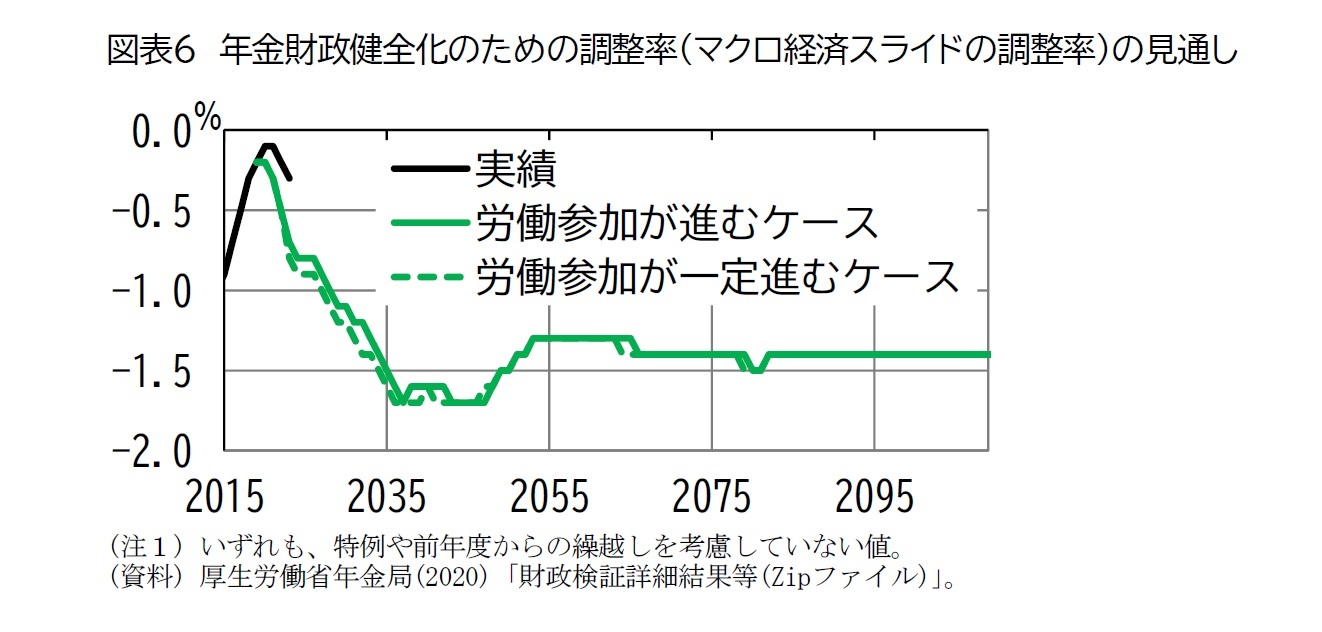

2026年度は、繰越分の見込みが-0.1%であるため、状況によっては繰越しが発生しない可能性もある。しかし、長期的には調整率の絶対値が大きくなる見通しであるため、将来的には繰越しが発生する可能性が高まる。

図表6は、厚生労働省が2020年の試算(追加試算)で使用した調整率の見通しである。近年は、60代前半の就労が公的年金の支給開始年齢の段階的な引上げに沿って進んでいる影響で、公的年金加入者の減少が抑えられている。しかし、支給開始年齢の段階的な引上げは、男性が2025年度、女性が2030年度に終わる。高齢就労の伸びが落ち着いて過去の少子化の影響が表面化してくると、調整率は-1.5%程度になる。この状況で物価や賃金の伸びが+1.5%程度を維持できなければ、調整率の繰越しが発生し、繰越分が雪だるま式に増えていく可能性が高まる。

繰越分が大きくなった状況で物価が大幅に上がると、繰越分が一度に適用され、物価が大幅に上がる中で年金の改定率を大幅に抑えることになる。そうなると、年金受給者からの反対や生活に困窮する受給者が増えたり、それに対応しようとする政治的な動き8が起きる可能性がある。

8 2022年3月には、物価が1%ほど上昇する中で2022年度の改定率が-0.4%となったことを背景に、与党から年金生活者等を対象にした5000円程度の臨時特別給付金の支給が提言された。最終的には、給付金の支給は見送られた。

4 ―― 総括:目減りは2024年度以降も続くが、2026年度には調整率の繰越しが発生する可能性

- 2024年度の改定に関係する物価や賃金の変動率はプラスになる見通しだが、賃金の伸びが物価の伸びを下回る見込み。

- その結果、2024年度の改定率は67歳以下と68歳以上ともに+2.3%となり、名目では増額だが、実質的には-0.4%の目減りになる見込み。

- 2025~2026年度は、実質賃金変動率の3年平均がマイナスとなる状況が続き、67歳以下と68歳以上の改定率が揃って、物価の伸びを下回る見込み。

- 特に2026年度は、物価上昇の落ち着きにより年金財政健全化のための調整(マクロ経済スライド)が特例に該当し、名目の年金額が据え置かれ、調整率の繰越しが発生する見込み。

- 将来的には、高齢就労の伸びが落ち着いて調整率が-1.5%程度に達し、調整率繰越しの可能性が高まる見込み。

今度の動向は不透明だが、将来の状況を想像したうえで、個人の対応策を検討したり、制度改正を議論することが必要だろう。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年06月12日「基礎研レポート」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金額の目減りは2024年度以降も続くが2026年度には繰越の可能性-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し(4)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金額の目減りは2024年度以降も続くが2026年度には繰越の可能性-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し(4)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!