- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 出生率は1.36へ低下し、男性の平均寿命は85歳を超える見通し-新しい将来推計人口を読む(1) 少子化と長寿化の見通し

出生率は1.36へ低下し、男性の平均寿命は85歳を超える見通し-新しい将来推計人口を読む(1) 少子化と長寿化の見通し

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

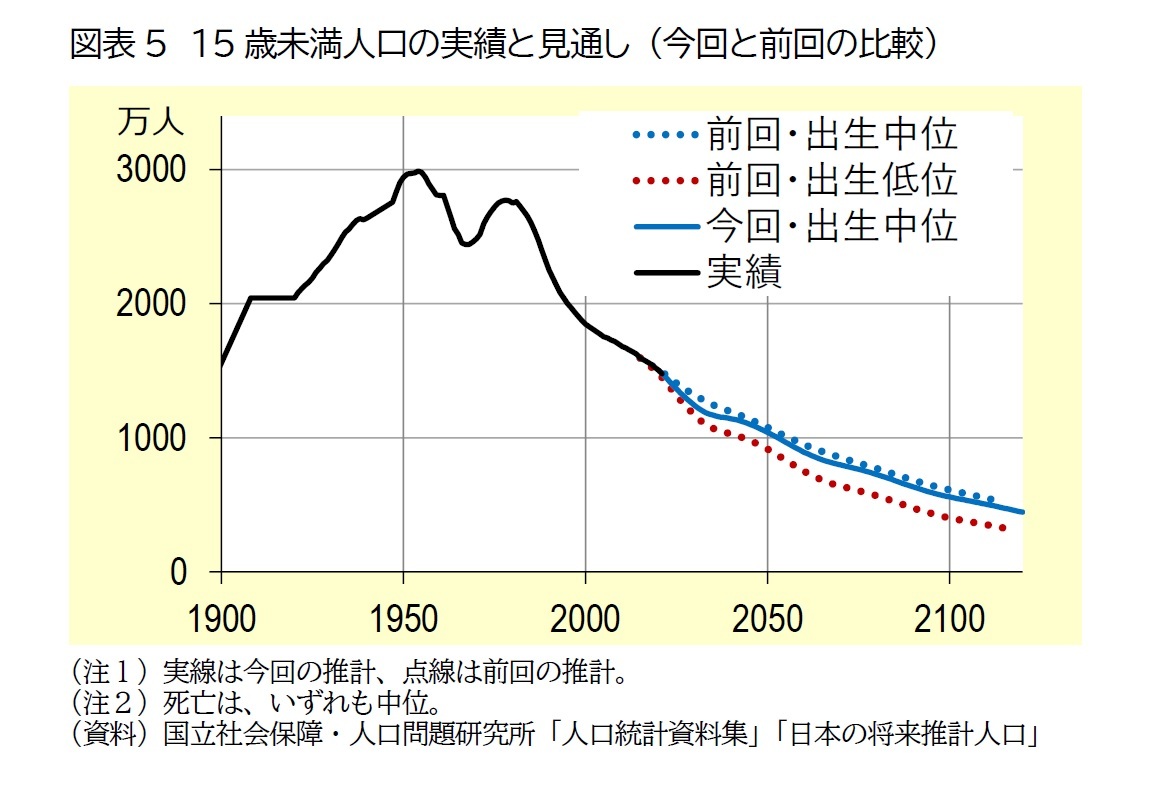

1|15歳未満人口:前回の標準ケースを下回るものの、前回の少子化ケースほどの減少は回避

15歳未満の人口は、1978年をピークに減少傾向が続いている。今後も減少が続く見通しとなっており、今回の中位推計では、推計の起点である2020年の1503万人から、50年後の2070年には798万人に減少し、その後も2071年の出生率等が続くと仮定すれば100年後の2120年には445万人になると見込まれている(図表5)。

前回の標準的なケースである中位推計と比べると、図表1で確認した出生率の低下を反映して、前回よりもさらに少子化が進む結果となっている。図表1で見た長期的な出生率が1.44から1.36へと約6%の低下だったのに対応して、長期的な15歳未満人口も2065年で約7%、2115年で約8%の減少となっている。将来になるほど減少率が大きいのは、近い将来の出生率の低下によって将来の母親となる人数が減るという、少子化の悪循環とも言うべき状況が推計の中で起きているためである。

図表1で確認した今回の長期的な出生率が前回の中位と低位(少子化が大きいケース)の中間だったのに対して、将来の15歳未満人口は前回の中位推計の結果に近い水準になっている。この一因は、前回の低位推計(少子化が大きいケース)では、前述した少子化の悪循環とも言うべき仕組みが中位推計よりも強く働くためである5。

4 年金の将来見通しが約100年後までの人口を考慮して作成されるため、ここでは2070年までの基本推計の結果に、2071年以降の出生率や死亡率などを一定と仮定した長期参考推計の結果を結合して見ている。

5 これ以外に、今回の推計では外国人の入国超過の見通しが倍増したことの影響もある。詳しくは別稿で紹介する。

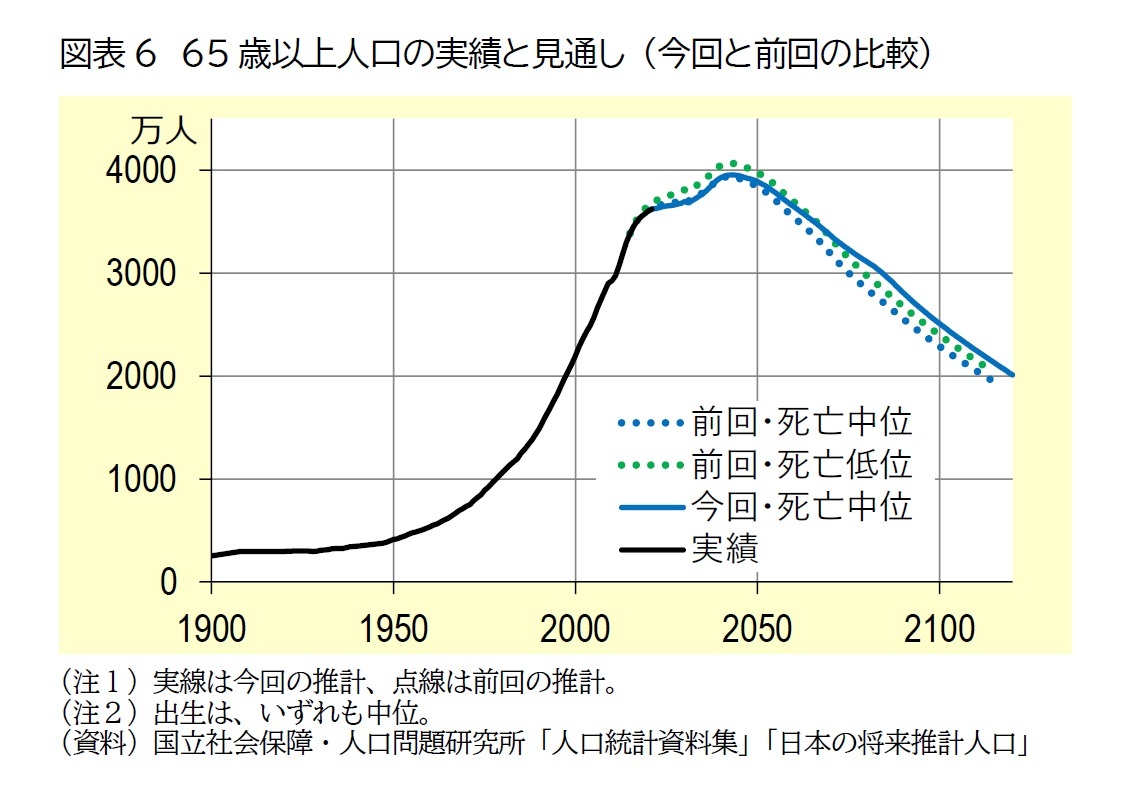

65歳以上の人口は、いわゆる団塊世代が70歳代に達した2018年頃からペースが減速しているものの、引き続き増加を続けている。今回の中位推計では、推計の起点である2020年の3603万人から、いわゆる団塊ジュニア世代が70歳代に達する2043年の3953万人までは増加を続けるものの、50年後の2070年には3367万人に減少し、その後も2071年の死亡率等が続くと仮定すれば、100年後の2120年にはピーク時の約半数の2011万人になると見込まれている(図表6)。

前回の推計と比べると、65歳以上人口がピークを迎える2043年頃までは前回の標準的なケースである中位推計とほぼ同じ水準で推移するが、その後は前回の中位推計よりも高い水準で推移する。これは、図表3で見たように、平均寿命は、2040年頃までは男女とも前回の中位と同程度で推移するが、それ以降は男性で前回の中位を上回る(中位よりも死亡率が低くなる)ためである。

また、2070年頃以降の65歳以上人口は、前回の低位推計(長寿化が大きいケース)の結果よりも高い水準で推移する。これは、平均寿命(厳密には死亡率)が、前回の推計では2065年以降は据置きになっているのに対して、今回の推計では2070年まで推計期間(すなわち長寿化の伸展を考慮する期間)が延びたことで、男女とも2066年以降は前回の中位を上回り、最終的には男女とも前回の低位(長寿化が大きいケース)と近い水準に達するためである6。

6 これ以外に、外国人の入国超過の見通しの倍増によって、15-64歳人口が前回よりも増加する影響もある。詳しくは別稿で紹介する。

以上の結果をまとめると、次のように整理できよう。

- 出生率はコロナ禍前から見られた低下傾向を反映して前回より低下し、その結果、15歳未満の人口は前回の標準ケースと比べて減少。ただし、前回の少子化ケースほどの減少は回避。

- 死亡率は男性の長寿化ペースが加速し、推計期間の更新に伴い、将来的な平均寿命は男女とも前回の長寿化ケースの水準に接近。その結果、65歳以上の人口は、25年後には前回の標準ケースを上回り、50年後には前回の長寿化ケースを超過。

少子化については、15歳未満の人口は前回の標準ケースと比べて微減にとどまる見通しだが、出生率はコロナ禍前の2016年から再度の低下傾向が続いている。少子化対策については、子どもの数を減らさないための政策という視点だけでなく、結婚したい人が結婚でき、子どもを持ちたい人が子どもを持てるような社会の実現に向けた取組みとして、個々人が自らの職場の環境などを改善していく7必要もあるだろう。

長寿化については、65歳以上の人口が将来的には前回の長寿化ケースを上回る見通しになっている。また、本稿では示さなかったが、平均寿命の延びにより、より高い年齢層(70歳以上や80歳以上)でも長期的には前回より人口が増える見通しになっている。高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現に向けた取り組みを、さらに拡充していくことが重要になるだろう。

7 例えば、子どもを産み育てやすい業務手順や雰囲気を作っていくことが挙げられる。

(2023年04月27日「基礎研レポート」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/08 | 国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【出生率は1.36へ低下し、男性の平均寿命は85歳を超える見通し-新しい将来推計人口を読む(1) 少子化と長寿化の見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

出生率は1.36へ低下し、男性の平均寿命は85歳を超える見通し-新しい将来推計人口を読む(1) 少子化と長寿化の見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!