- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- 2022年、新たに積立投資を始める人は一巡か

2023年02月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2022年は、追加型株式投信(ETFを除く。以後、投信)に8兆4,000億円の資金流入があった。2021年の9兆6,000億円と比べると1兆2,000億円減少したが、難しい投資環境だったわりには、投信がよく売れたといえるだろう。

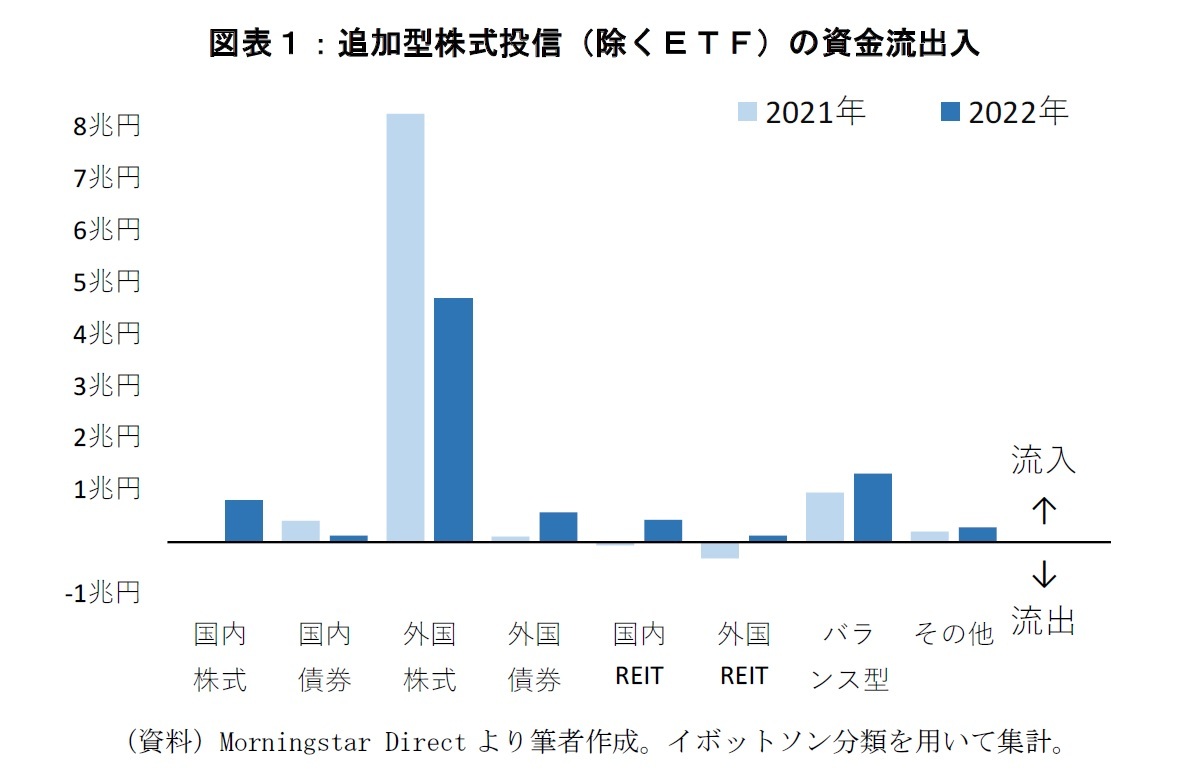

投信の資金動向を組入れられている資産別にみると、2022年はすべての資産クラスの投信に資金流入があった【図表1】。2021年に資金流出していた国内株式投信、国内REIT投信、外国REIT投信が資金流入に転じ、様々な資産を組入れているバランス型投信や外国債券投信には2021年を上回る資金流入があった。バランス型投信は2021年でも1兆円の資金流入がありよく売れていたが、2022年はさらに1兆3,000億円まで膨らんだ。先行きに対する不透明感が高まる中、いつも以上に分散投資を意識する人が多かったのかもしれない。

投信の資金動向を組入れられている資産別にみると、2022年はすべての資産クラスの投信に資金流入があった【図表1】。2021年に資金流出していた国内株式投信、国内REIT投信、外国REIT投信が資金流入に転じ、様々な資産を組入れているバランス型投信や外国債券投信には2021年を上回る資金流入があった。バランス型投信は2021年でも1兆円の資金流入がありよく売れていたが、2022年はさらに1兆3,000億円まで膨らんだ。先行きに対する不透明感が高まる中、いつも以上に分散投資を意識する人が多かったのかもしれない。

外国株式投信と国内債券投信にも引き続き資金流入があったが、流入額は2021年から減少した。特に外国株式投信には2022年1年間で4兆7,000億円と大規模な資金流入があったが、過去最大だった2021年の8兆3,000億円と比べると4割減となった。これは、アクティブ型の外国株式投信が2022年後半に2021年までのように売れなくなったためである。

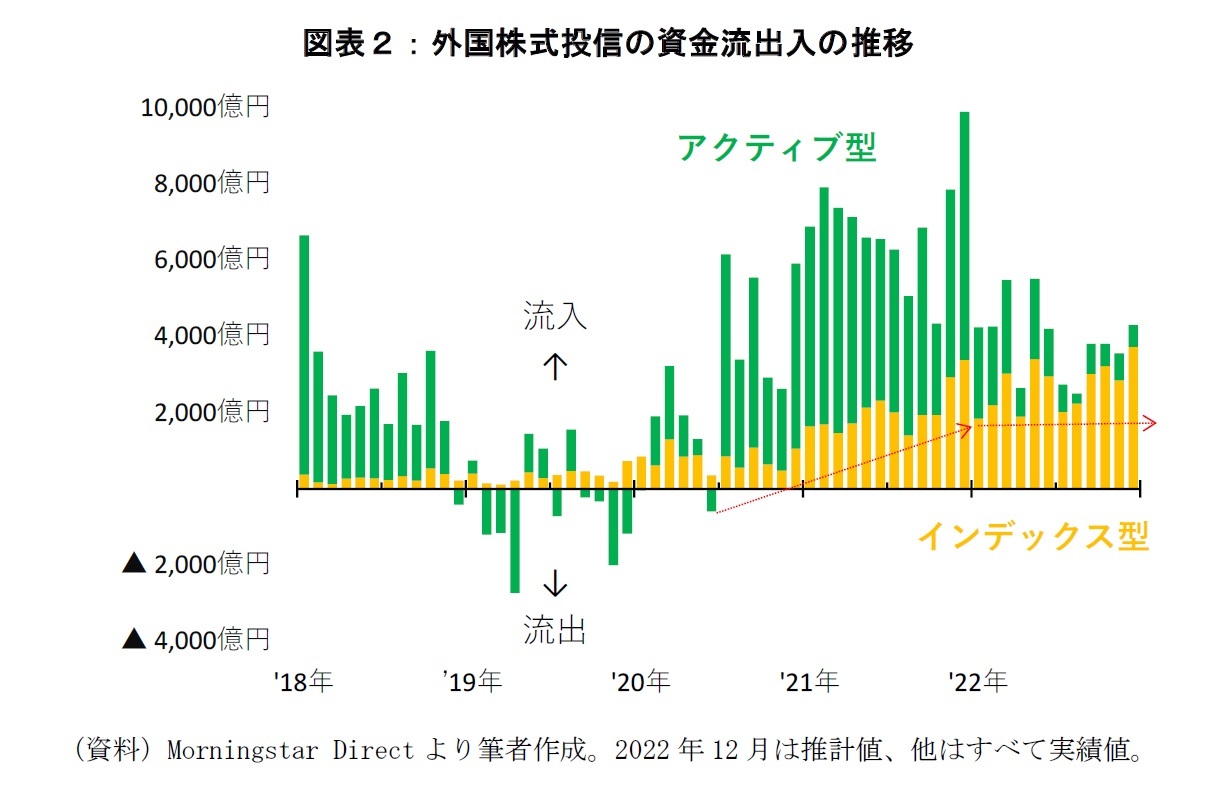

アクティブ型の外国株式投信には2022年に1兆5,000億円の資金流入と2021年の5兆8,000億円から大きく減少した。資金動向を月次でみると、2020年7月以降、大規模な資金流入が続いていた。それが2022年に入ってから流入が鈍化し、2022年後半には資金流入が多い月でも1,000億円を下回るなど、資金流入がほぼ止まってしまった【図表2】。

アクティブ型の外国株式投信には2022年に1兆5,000億円の資金流入と2021年の5兆8,000億円から大きく減少した。資金動向を月次でみると、2020年7月以降、大規模な資金流入が続いていた。それが2022年に入ってから流入が鈍化し、2022年後半には資金流入が多い月でも1,000億円を下回るなど、資金流入がほぼ止まってしまった【図表2】。

その一方で外国株式投信でもインデックス型には、2022年に3兆2,000億円の資金流入があった。2021年の2兆5,000億円を上回り、流入額は3年連続で過去最大を更新した。まさに2022年はインデックス型の外国株式投信が、投信販売を牽引したといえる。中でもインデックス型の米国株式投信に1兆8,000億円の資金流入があり、人気が顕著であった。

インデックス型の外国株式投信の資金動向を月次でみると、2022年は毎月、安定した資金流入があり、1年を通して販売が堅調であったことが分かる。2022年以前にインデックス型の外国株式投信で積立投資を始めた人は2022年も投資を継続していたことがうかがえる。ただ、2020年あたりから続いていた資金流入の増加は2022年に入って一服した様子である。

2019年の「老後2,000万円問題」をきっかけに、つみたてNISAなどを活用して積立投資を始める人が増え、それに伴ってインデックス型の外国株式投信の資金流入が増加してきた。資金流入の増加が一服したことは、新たに積立投資を始める人が減少してきていることを示唆する。やはり2022年は難しい投資環境だったため、投資を始めるのを躊躇した人が多かったのかもしれない。それに加えて、そもそも資産運用に対して関心が高い人は既に投資を始めていると考えられ、投資に興味のある人が一巡してしまった可能性もあるだろう。

2022年は政府から「資産所得倍増プラン」が示され、数値目標としてNISA制度の口座数と制度からの買付額を5年で倍増させることが掲げられた。その方策として2024年からNISA制度の拡充、具体的には制度の恒久化、投資期間の無期限化、投資枠の大幅拡大などが実施される予定となっている。

足元のインデックス型の外国株式投信の資金動向を踏まえると、個人投資家のすそ野がより広がるためには、これまで資産運用に対して関心が低かった人が資産運用に関心を持ち、実際に始めてもらうことがなにより求められる。つまり、制度拡充と合わせて制度自体の周知徹底や多くの人への金融教育等により資産運用自体の意義をどれだけ訴求することができるかが、「資産所得倍増プラン」成功の鍵となるのではないだろうか。

インデックス型の外国株式投信の資金動向を月次でみると、2022年は毎月、安定した資金流入があり、1年を通して販売が堅調であったことが分かる。2022年以前にインデックス型の外国株式投信で積立投資を始めた人は2022年も投資を継続していたことがうかがえる。ただ、2020年あたりから続いていた資金流入の増加は2022年に入って一服した様子である。

2019年の「老後2,000万円問題」をきっかけに、つみたてNISAなどを活用して積立投資を始める人が増え、それに伴ってインデックス型の外国株式投信の資金流入が増加してきた。資金流入の増加が一服したことは、新たに積立投資を始める人が減少してきていることを示唆する。やはり2022年は難しい投資環境だったため、投資を始めるのを躊躇した人が多かったのかもしれない。それに加えて、そもそも資産運用に対して関心が高い人は既に投資を始めていると考えられ、投資に興味のある人が一巡してしまった可能性もあるだろう。

2022年は政府から「資産所得倍増プラン」が示され、数値目標としてNISA制度の口座数と制度からの買付額を5年で倍増させることが掲げられた。その方策として2024年からNISA制度の拡充、具体的には制度の恒久化、投資期間の無期限化、投資枠の大幅拡大などが実施される予定となっている。

足元のインデックス型の外国株式投信の資金動向を踏まえると、個人投資家のすそ野がより広がるためには、これまで資産運用に対して関心が低かった人が資産運用に関心を持ち、実際に始めてもらうことがなにより求められる。つまり、制度拡充と合わせて制度自体の周知徹底や多くの人への金融教育等により資産運用自体の意義をどれだけ訴求することができるかが、「資産所得倍増プラン」成功の鍵となるのではないだろうか。

(2023年02月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022年、新たに積立投資を始める人は一巡か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022年、新たに積立投資を始める人は一巡かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!